破除薪资内卷:构建就业市场的良性生态

繁体破除薪资内卷:构建就业市场的良性生态

当2025年应届毕业生规模攀升至1222万人的历史新高,当50岁以上劳动者因技能更新滞后陷入求职困境,就业市场正陷入一场令人焦虑的循环:失业率高企催生求职竞争,竞争加剧迫使劳动者自降薪资,薪资下行又导致消费萎缩与行业萧条,最终形成"越卷越穷、越穷越卷"的怪圈。破解这一困局,既需要个体摆脱焦虑误区,更需要在劳动报酬与社会福利的制度设计上破局,方能构建起可持续的就业生态。

焦虑陷阱:薪资内卷的自我强化逻辑

当前就业市场的内卷化,本质是焦虑情绪主导下的非理性竞争。在15-39岁劳动人口从5.4亿缩减至4.6亿的背景下,本应缓解的就业压力却因结构性矛盾持续升级——新兴产业400万人工智能人才缺口与传统行业84.92%无技能求职者的供给过剩形成鲜明对比。这种"有人没活干、有活没人干"的错位,让劳动者陷入集体焦虑。

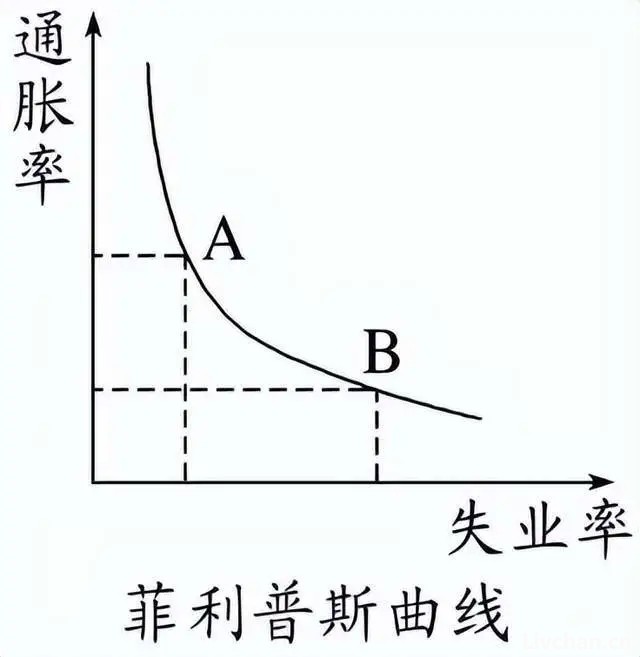

焦虑驱动下的薪资妥协正在形成恶性循环。部分求职者将"降薪就业"视为无奈选择,从月薪5000元主动降至3000元的现象屡见不鲜。这种个体选择看似理性,却在宏观上引发连锁反应:企业因用工成本降低失去技术升级动力,转而依赖低价劳动力维持利润;劳动者收入缩水导致消费能力下降,进一步压制市场需求,最终造成更多岗位流失。正如菲利普斯曲线揭示的规律,失业率上升与薪资下降存在短期关联,但这种关联若长期持续,终将破坏劳动力市场的正常运转。

菲利普斯曲线是宏观经济学中的重要概念,它表明失业率与通货膨胀率之间存在短期交替关系:通常失业率下降时通货膨胀率上升,反之亦然。这一理论为理解经济周期中的就业与物价关系提供了视角。

更值得警惕的是,焦虑情绪正在扭曲就业价值观。年轻群体将"有工作就行"奉为信条,放弃职业规划与技能提升;大龄劳动者因害怕失业不敢争取合理待遇,陷入"越妥协越被动"的困境。这种心态恰好忽视了结构性就业矛盾的核心——不是岗位总量不足,而是人才质量与产业需求的错位。云南春季招聘会上,船舶建造工程师、智慧康养护理师等新兴岗位的火爆,印证了市场对优质劳动力的渴求从未减弱。

价值底线:劳动报酬的经济与社会双重属性

反对薪资下行、主张合理报酬,绝非单纯的利益诉求,而是维护经济循环与社会公平的必然要求。劳动报酬既是劳动者的生存保障,更是市场需求的核心支撑。当劳动者收入持续走低,必然导致消费市场疲软,而占经济总量六成以上的消费不振,又会反向制约企业生产与岗位创造,形成"收入下降—消费萎缩—岗位减少"的死循环。

从产业升级视角看,压制薪资实则是透支发展潜力。制造业数字人才供需比已达1:2.2,未来三年还将扩大至1:2.6,这种紧缺人才的薪资若不能匹配其价值,必然导致人才流失与技术升级停滞。浙江的实践表明,围绕产业需求"订单式"培养技能人才并给予合理报酬,既能新增86.9万技能人才,更能为经济高质量发展提供支撑。企业若沉迷于"低价用工"的短期利益,终将在产业升级中被淘汰。

合理的薪资体系更具有社会稳定功能。薪资不仅是经济回报,更是对劳动者价值的认可。当辛勤劳动无法获得体面收入,既会打击工作积极性,也会削弱社会凝聚力。从国际经验看,成熟经济体普遍通过最低工资标准、集体协商制度等维护薪资底线,这与其就业市场的稳定性形成正向关联。我国近年来实施的就业优先战略,也包含着通过保障劳动报酬激发就业活力的深层考量。

福利托底:构建就业市场的缓冲机制

提高社会福利待遇并非就业的"对立面",而是破解内卷的关键支撑。完善的福利体系能为失业者提供基本保障,减少"生存焦虑"驱动的非理性求职,从源头上遏制"自降薪资"的恶性竞争。当劳动者无需为温饱担忧,才能更从容地选择匹配自身技能的岗位,实现人岗相适的良性循环。

福利托底对优化就业结构具有直接作用。对于50岁以上的大龄劳动者,完善的养老保险、职业培训补贴等福利能降低其就业压力,避免其与年轻人在低端岗位过度竞争。数据显示,40-59岁劳动人口已从2.7亿增至4.2亿,占比升至30%,若能通过福利保障引导这部分群体有序退出或转型,可有效缓解就业市场的结构性压力。同时,对年轻人而言,失业保障能为其提供职业探索期,使其有时间提升技能以适应新兴岗位需求。

社会福利的真正价值在于释放经济活力。挪威、瑞典等北欧国家的实践表明,高福利并未削弱就业动力,反而因保障充分促进了劳动力流动与技能更新。我国推动的终身职业技能培训制度,若能与福利保障相结合,既能帮助劳动者适应技术变革,又能为新兴产业输送人才。当政府通过福利托底承担起"生存保障"责任,企业便可专注于"价值回报",形成"福利保基本、薪资促发展"的合理分工。

福利体系建设更需精准发力。针对高校毕业生,可扩大就业见习补贴与创业扶持;针对大龄劳动者,应强化再就业培训与社会保障衔接;针对中西部地区,需通过区域协调政策均衡福利资源,缓解"人才虹吸"导致的区域就业失衡。这种差异化的福利设计,既能精准帮扶困难群体,又能优化劳动力资源配置。

成熟社会的就业图景:从竞争内卷到价值共赢

展望未来,随着人口结构变化与技术进步,就业市场将呈现新的格局。15-39岁年轻劳动力持续减少与40岁以上大龄劳动者占比上升的趋势,决定了未来就业市场必然从"数量竞争"转向"质量竞争"。成熟的就业生态不应是"谁便宜谁上岗"的零和博弈,而应是"人尽其才、价配其值"的共赢格局。

在职业构成上,新兴产业与传统产业升级将重塑岗位结构。人工智能、低空经济等新产业虽岗位规模有限,但将带动上下游就业;游戏、互联网等回暖行业将持续吸纳人才;高技能蓝领岗位则将成为非重点院校本科生的重要选择方向。这种多元化的岗位结构,需要与之匹配的多元化报酬体系——技术岗位重创新激励,技能岗位重经验价值,服务岗位重人文关怀。

在年龄分布上,成熟社会将形成"代际互补"的就业格局。年轻人在新兴技术领域发挥优势,大龄劳动者凭借经验在管理、服务等领域深耕,通过弹性退休、岗位转型等政策实现年龄结构优化。这种格局的实现,既需要企业打破"年龄歧视",更需要福利体系为代际岗位转换提供支撑。

在报酬机制上,成熟社会将建立"市场定价+保障托底+价值激励"的三维体系。市场在薪资决定中起主导作用,确保优质优价;政府通过最低工资、社保等保障底线;企业则针对核心人才实施股权激励、技能补贴等激励措施。浙江制造业技能人才与数字人才的薪资增长实践,已展现出这种体系的可行性。

破解就业内卷、构建成熟就业生态,本质是一场从"生存逻辑"到"发展逻辑"的转型。当个体摆脱焦虑陷阱、企业坚守薪资底线、政府筑牢福利托底,就业市场就能走出"越卷越差"的恶性循环,迈向"人岗相适、价质相符、社会和谐"的良性发展。这既需要政策的持续发力,更需要每个市场主体的理性参与——毕竟,真正的就业活力,永远源于对劳动价值的尊重与保障。

来源:海阔天空

本文初摘录于:2025-09-26,最后校对或编辑于:2025-09-26