反腐新思路:AI加持下的反腐新格局

繁体当腐败行为从传统现金交易转向虚拟货币流转,从单一资金往来升级为跨领域利益输送,传统反腐模式面临"发现难、追踪难、取证难"的三重挑战。AI技术的深度应用正打破这一困局,通过对现金流转、电子账单、贵重物品乃至虚拟资产的全链条智能监控,构建起"事前预警、事中追踪、事后溯源"的立体化反腐体系。

从当前部分领域的落地实践,到技术层面的可行路径,再到未来分步推进的清晰规划,AI正为反腐败斗争注入全新动能。

现金监管革新:从技术设想走向场景替代

现金交易曾因匿名性强、流转轨迹模糊成为腐败分子的"避风港",而AI技术与金融科技的结合正推动现金监管从"被动追溯"向"主动可控"演进。从技术可行性来看,通过给纸币赋予唯一编码(如特殊油墨标记、隐形二维码),结合AI对银行存取数据、商户收款记录、公共监控画面的整合分析,理论上可还原现金从支取到消费的全链条流向——某批现金从公职人员账户支取后,若短期内集中出现在奢侈品店、黄金柜台或关联人员活动区域,AI系统能快速捕捉异常关联。

不过,当前现金监管仍面临现实障碍:一方面,现有人民币未嵌入追踪标识,全面改造需平衡技术成本与防伪效率;另一方面,个人间小额现金交易(如私下借贷)难以纳入监控,易形成"追踪断点"。基于此,当前的实现路径更侧重于"替代式监管"——随着数字人民币的推广,现金使用场景持续缩减,2024年数字人民币交易规模已突破15万亿元,其自带的可追溯特性与AI监控结合,正逐步替代传统现金的监管盲区。例如,在政府项目资金拨付中,通过数字人民币智能合约+AI实时监控,可直接锁定资金只能用于合规用途,一旦试图转移至私人账户,交易将被系统自动拦截,这一模式已在部分省市的基建项目中试点应用。

多元资产穿透:从单点监控到全维度网络

针对腐败资产形态多元化的趋势,AI对电子账单、贵重物品、虚拟货币的监控已从技术探索进入实践落地阶段,形成多维度穿透式监管网络。

在电子支付领域,AI的应用已相当成熟。目前金融机构普遍使用AI算法筛查异常交易,通过自然语言处理解析交易备注、商户信息,识别"拆分支付规避监管""空壳公司虚假流水"等行为。纪检部门通过打通银行、支付宝、微信支付等平台的数据接口,进一步实现跨平台数据整合——2023年某省纪委通过AI分析公职人员账户,发现某局长通过17个亲属账户拆分接收贿赂资金,单笔金额均控制在5万元以下以规避监管,最终凭借AI捕捉的交易时间、地点、收款方关联关系等线索,完整还原腐败链条。

对于黄金、奢侈品等贵重物品,AI监控正从"数据对接"向"全链条追踪"推进。技术层面,AI可整合海关、金店、拍卖行的交易数据,但现实中需突破"数据孤岛"难题。目前,部分重点城市已试点"贵重物品交易实名制",购买黄金、高价珠宝需登记身份信息,AI通过对接这些数据,能识别"公职人员亲属突击采购高价黄金""企业中标后短期内大量购买奢侈品"等异常线索。例如,2024年某市在医药反腐中,通过AI关联某药企负责人与医院院长亲属的奢侈品消费记录,发现双方多次在同一时间段购买同款手表,进而顺藤摸瓜查处利益输送问题。

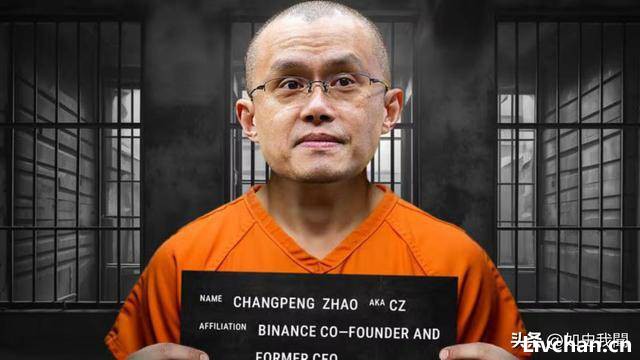

虚拟货币的AI监管则已形成成熟技术路径。区块链的"链上可溯源"特性与AI的"模式识别"结合,可实现对虚拟货币交易的全量抓取与分析。目前,国内监管机构通过AI算法识别"高频小额转账拆分""跨平台洗币""向境外匿名钱包转账"等异常模式,再结合交易所的身份认证、IP地址、设备指纹等数据,精准定位资金实际控制人。2023年破获的某跨境贪腐案中,办案机关正是利用AI追踪到涉案人员通过13个虚拟货币钱包转移的1.2亿元资金,最终锁定资金流向并完成追缴。

智能预警升级:从事后追责到事前防控

AI反腐的核心优势在于将监管端口前移,通过风险建模实现腐败行为的提前预警,这一领域已从技术验证进入规模化应用阶段。

在公职人员廉政风险防控中,多地已搭建"数字监督平台",用AI整合财产申报、履职记录、社交关系等数据,构建个性化廉政风险画像。技术上,通过机器学习分析海量案例,AI可自动标注风险点——如某官员频繁审批同一企业项目,且其子女在该企业持股;或某公职人员收入仅30万元/年,但其家庭消费年均超200万元,系统会自动提升风险等级并推送核查建议。截至2024年底,全国已有28个省区市推广此类平台,累计推送预警线索超12万条,核查成案率达37%,较传统人工排查效率提升10倍以上。

重点领域的AI预警更是成效显著。在医药反腐中,AI通过分析医生处方数据、药品采购记录、医药代表拜访轨迹,能精准识别"某医生长期大量开具某厂家高价药品""医药代表与医生存在异常资金往来"等问题。2024年北海市纪委利用AI数据大模型,从4名医药代表的异常交易切入,通过关联处方数据、医院采购清单,最终查处80余名涉案医生,涉案金额超1.5亿元,办案周期较传统方式缩短60%。在工程招标领域,AI可自动比对投标企业的股东信息、注册地址、技术方案相似度,识别"围标串标""资质挂靠"等行为,2023年某省通过该技术查处违规招投标案件217起,挽回经济损失超30亿元。

技术落地路径:从试点突破到体系构建

AI反腐的全面落地并非一蹴而就,需遵循"试点-优化-推广"的渐进路径,在技术创新与现实约束间找到平衡。

短期来看(1-3年),重点在反腐高发领域深化AI应用。优先在医药采购、工程招标、国企资金管理等腐败高发领域,打通数据壁垒,完善AI监控模型。例如,推动医院HIS系统、药品采购平台、医保结算系统与纪检监管平台的数据对接,优化AI对"处方-采购-回款"全链条的监控;在工程领域,建立招投标数据、项目建设数据、资金支付数据的跨部门共享机制,用AI识别"虚假招标""工程转包"等行为。同时,扩大数字人民币在政府资金、国企交易中的应用,通过"数字人民币+AI"实现资金流向的全流程监控,逐步替代现金交易的监管盲区。

中期来看(3-5年),构建跨领域AI反腐体系。在前期试点基础上,推动金融、税务、工商、海关、纪检等部门的数据深度整合,建立全国统一的"反腐数据中台",实现对现金、电子支付、贵重物品、虚拟货币的全品类资产监控。技术上,重点突破AI的"跨模态数据融合"能力,将文本数据(如合同、账单)、图像数据(如监控画面、物品照片)、链上数据(如虚拟货币交易记录)纳入统一分析框架,提升线索识别的全面性与准确性。同时,完善"贵重物品交易实名制""虚拟货币交易溯源"等配套制度,为AI监控提供数据支撑。

长期来看(5-10年),形成"技术+制度+文化"的AI反腐生态。技术层面,利用AI大模型提升对隐性腐败行为的识别能力,如通过分析公职人员的社交言论、出行轨迹、消费习惯,发现"期权腐败""雅贿"等新型腐败线索;制度层面,建立AI反腐的法律规范,明确数据采集范围、证据效力认定、隐私保护边界,确保技术应用在法治轨道上运行;文化层面,通过AI监控的"威慑效应",推动公职人员形成"不敢腐、不能腐"的思想自觉,最终实现腐败治理从"被动查处"向"主动预防"的根本转变。

从现金监管的场景替代,到多元资产的穿透式监控,再到智能预警的全面覆盖,AI反腐的每一步推进,都是技术创新与制度完善的协同结果。当前,部分领域的实践已证明其可行性,未来通过分步推进的清晰路径,AI必将成为反腐败斗争的"智慧利剑",推动形成更透明的权力运行环境、更公平的社会生态。

来源:海阔天空