年轻人应该怎么追星

繁体在娱乐产业日益蓬勃的今天,追星已成为不少年轻人生活中不可忽视的一部分。演唱会上涌动的荧光海、社交平台里刷屏的偶像动态、为支持偶像而彻夜打榜的身影,为了打投、控评,熬到凌晨两点也心甘情愿.....勾勒出当下年轻追星族的热烈与执着。

然而,当我们冷静审视这股潮流便会发现,很多追星行为其实折射出认知上的局限——将颜值、财富和表面才艺直接等同于“值得崇拜”,用主观喜好和外在标签去定义他人,却忽略了人格深处真正值得追随的精神光芒。

这种认知上的简化,不仅容易让追星滑向非理性的狂欢,也可能在无形中侵蚀年轻人尚未稳固的价值观。因此,学会拨开那层被包装过的“偶像滤镜”,建立清醒的认知,对年轻一代的成长来说尤为关键。

年轻人由于处于心理成长和认知发展的关键阶段,容易陷入“以貌取人”的追星误区。

心理学指出,青少年时期的思维往往更依赖感官刺激和即时情绪,对复杂品质的理解尚不深入,审美也容易停留在表层。

偶像工业在资本与流量的联袂运作下,就特别会玩这个:精修照片、绝美舞台、镜头前每一帧都经过表情管理——这种视觉冲击,确实很容易让人“一眼入坑”。

当舞台上或屏幕中的偶像拥有无可挑剔的妆容、时尚的造型和精心设计的表情管理,年轻粉丝便容易迅速被这种视觉符号吸引,进而把“颜值高”直接等同于“值得喜欢”。

偶像穿限量、住豪宅、出入头等舱,看起来就像“人生赢家模板”。再加上媒体宣传他“会创作”“演技炸裂”“舞台天才”,很容易就让年轻人觉得:他这么成功,一定是因为特别优秀。

他们可能忽略了一个事实:外表多是天生或经由专业团队打造,并不等同于一个人的内核价值。正如一朵花,真正让人驻足回味的是它持久的芬芳与生命姿态,而不只是花瓣的鲜艳。

现实中,不少年轻人把大量时间投入在刷偶像精修图、看偶像直播上,却忽视了课业、技能与真实社交,导致追星逐渐挤压正常生活的空间,陷入“为别人点灯,却忘了自己脚下的路”的被动状态。

除了外貌,年轻群体也容易将偶像的“有钱”和“有才华”过度美化,这背后同样反映出认知的局限。

年轻人由于社会经验有限,往往难以看透偶像工业背后的运作机制:那些看似“天赋异禀”的舞台,可能经过百万调音和反复剪辑;那些被吹捧的“演技高光”,也许是导演引导和镜头语言的共同结果。

更值得警惕的是,部分年轻人将偶像的商业成功简单等同于人生成功,误以为财富和名气就是奋斗的终极目标,甚至幻想自己也能复制所谓“一夜爆红”的路径,却忽略了绝大多数成功背后所需要的持续的扎实积累、专业素养与时代机遇。这种脱离现实的认知,不仅容易助长功利心态,也可能让年轻人在面对真实世界的复杂挑战时失去耐心与定力。

那么,追星就一定是坏事吗?也不是。关键在于,我们能不能跳出“看脸认人”“凭钱识人”的浅层逻辑,去追寻那些更稳定、更值得追随的价值。

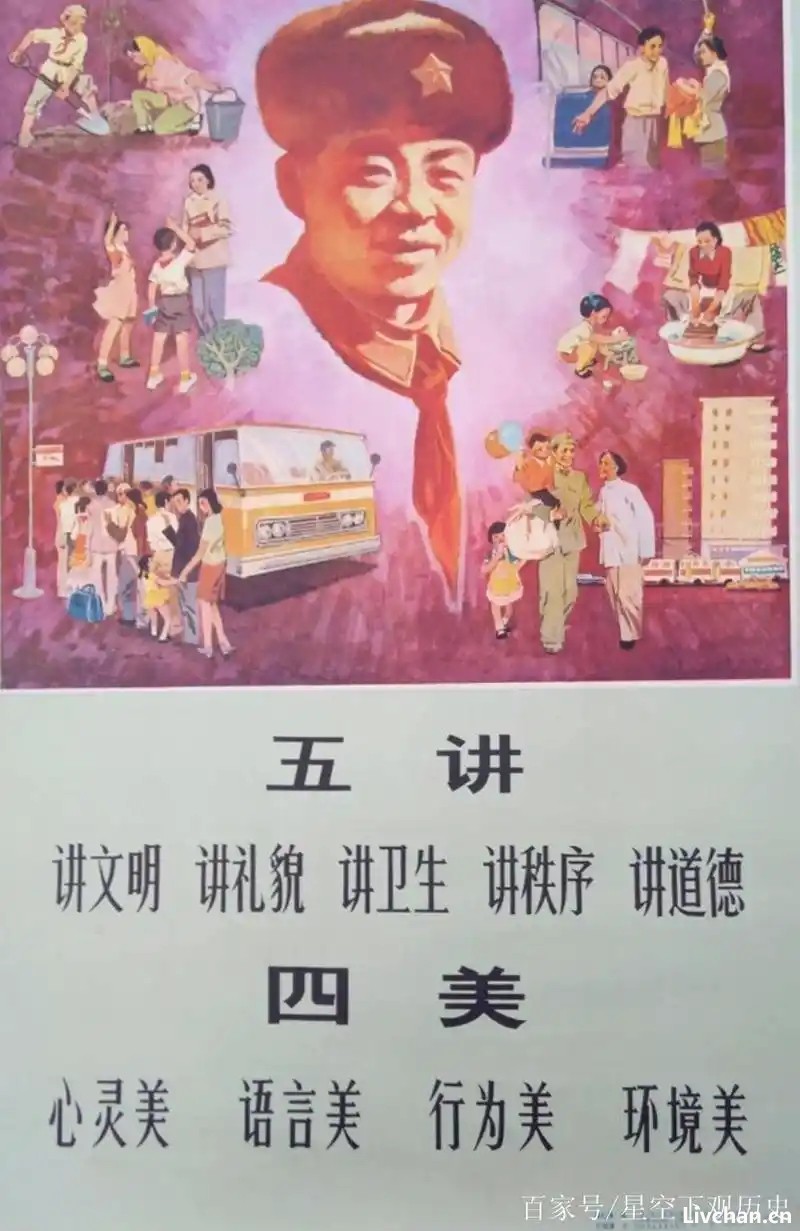

它的本质应当是一种“见贤思齐”的精神共鸣,关键在于我们是否能够跳出认知的局限,让这份喜欢成为成长的助力。真正的偶像,吸引人的不该只是外在的光环,更应是其内在的品格与精神力量。

袁隆平院士一生扎根稻田,用一粒种子改变世界,他衣着朴素、面容清瘦,却是无数人心中真正的明星;演员张译没有所谓的“偶像脸”,却凭借对角色的敬畏与专注,一步步成长为公认的演技派。他们没有密集的热搜和打榜数据,却以专业精神和人格厚度赢得长久的尊重。

这些人向我们证明:真正的星光,来自持之以恒的燃烧,而非瞬间的闪光。

年轻群体如果能主动打破认知的浅层框架,不再把追星窄化为“看脸”“追富”或“嗑人设”,就有机会从偶像身上汲取到更为宝贵的成长养分——如果你欣赏一位音乐人,可以学习他对作品的认真打磨;如果佩服一位运动员,不妨借鉴她日复一日的自律与坚持;

如果你真的欣赏一位明星,或许可以试着这样:别只存他的自拍,去看看他为了一个动作为什么反复练习;别光羡慕他的收入,去了解他专业上的坚持和突破;如果欣赏某位演员关注公益,也可以跟随他的脚步参与志愿服务。

从这个意义上讲,健康的追星,不是单向的仰望,而是双向的照亮;不是迷失自我于他人的光环,而是借那束光,看清自己该走的路。

年轻意味着热情和可能性,但不该成为停留在认知舒适区的借口。

年轻可以热烈,但不能只有热烈。追星本质上是一种情感投射,没有对错;但如何追、追什么,却反映了我们认知的深度。当你学会用理性拆解人设、用时间检验真心,这场追逐才不会沦为一场大型自我感动。

追星本身并无对错,真正重要的是我们以怎样的视角去看待偶像、看待这场“追逐”。

当年轻人学会用理性穿透流量的泡沫,用独立思考辨别真实与表演,追星就能从一种消费行为升华为自我成长的契机。

愿每一位追星的年轻人,都能在这场盛大的社会文化参与中,不仅找到仰望的对象,更能找到属于自己的光——那束光,不来自别人的滤镜,而来自你开始清醒、独立、并坚定走向前方的身影。

来源:海阔天空