为什么刷短视频越刷越累?解密肤浅娱乐背后的心理学陷阱

繁体你有没有过这样的经历:睡前想着刷几段短视频放松一下,结果一不留神刷到天亮?本来说好只看5分钟,却从此刻滑到了彼刻,醒来反而更加疲惫。很多人发现,明明刷短视频是图个开心,越刷却越空虚疲惫。这背后到底藏着什么心理学门道?

事实上,短视频正成为吞噬时间和精力的“黑洞”。据《中国网络视听发展研究报告(2025)》统计,截至2024年底,我国短视频用户已突破10.4亿,人均每天刷短视频2.6小时。也有不少伙伴感叹:“一刷短视频就停不下来,注意力越来越不集中,记忆力也跟着下滑……感觉脑子都被刷笨了!”这些现象其实并非错觉。

陷阱与事实

Traps vs. Facts

01

陷阱1:“短视频刷了能开心放松,解压又解闷。”

短视频带来的快乐就像糖果,甜得快,去得也快。一开始刷到有趣的视频,大脑奖赏回路被激活,会分泌大量“快乐激素”多巴胺,让我们瞬间满足。可由于高频刺激让大脑逐渐耐受,需要不断刷更多才能获得相同愉悦,结果就是越刷越难满足,越刷越空虚。研究发现,短视频上瘾者常常在停止刷后感到烦躁无聊,不得不继续刷来寻找快感。而且长期沉迷短视频可能引发抑郁倾向——清华大学的一项纵向研究(Gao et al., 2025)警示“越刷短视频越抑郁”,悲伤情绪可能成为短视频成瘾与抑郁症状之间的关键桥梁。

02

陷阱2:“刷短视频只是打发时间,不会对大脑有什么影响。”

研究表明,短视频沉迷和成瘾会让大脑结构与功能发生改变,甚至涉及多达521个基因表达异常(Qu et al., 2024)。大脑反复接受短视频刺激后,会像上瘾一样发生“三连变”:脱敏(相同刺激下多巴胺分泌变少,需要更强刺激才能快乐)、敏化(一有短视频相关提示就更冲动想看)、前额叶功能退化(控制注意力和冲动的“刹车”变弱)。换句话说,刷短视频看似在消磨碎片时间,却可能悄悄重塑你的大脑,让大脑越来越习惯这种高速刺激,降低对其他正常活动的兴趣,并且会吞掉你的专注力和自制力。此外,那些喜欢在短视频中社交比较的群体,更容易在对比中产生挫败感,反而更倾向于沉迷短视频逃避现实。

03

陷阱3:“利用碎片时间刷刷小视频,不会影响我的注意力和记忆力。”

实际上,短视频正在把我们的注意力碎片化。在短视频平台上,内容几秒不合胃口就能滑走,大脑习惯了信息的快速切换,注意力被训练得支离破碎。久而久之,面对现实中需要长时间专注的任务(如阅读、学习),我们会变得坐不住,静不下,记忆力和理解力也随之下降。此外,这种注意力的割裂也会让大脑感觉异常疲劳,因为它会始终处于一种警觉、切换的状态,无法深度休息。

04

陷阱4:“我随时可以停下,不会真的上瘾,刷短视频上瘾只是自制力差而已。”

如果你也觉得“想停就能停”,那可能正中了短视频设计的“套路”。短视频App往往采用个性化算法推荐和无限下滑设计,让人不知不觉刷过头。当你点过几个喜欢的视频后,系统会源源不断推送类似内容,形成精准投喂的闭环,让大脑一次次被吊起期待。而且,短视频上瘾并不只是意志力薄弱的问题,它还是情绪+大脑联合促成的陷阱。负面情绪时,人本能地刷短视频逃避,而大脑的奖赏机制又强化这个习惯。一旦养成习惯,不刷就烦躁,刷了又内疚,这种情绪逃避式的恶性循环让人很难靠简单意志力抽身。

05

陷阱5:“刷短视频也能学到不少新知识,不算是在浪费时间。”

短视频里确实有些涨知识的内容,但更多时候,我们获取的是快餐式的信息,转眼就忘。短视频提供的内容极其碎片化,为了让你毫不费脑地爽快滑过,信息被切成了一片片“认知碎屑”——看时不费劲,看完不留存。因此,刷了两小时短视频,可能满脑子都是七零八碎的热梗,但真正学到的新知识却寥寥无几。相反,这种即时满足的诱惑很容易拖延我们原计划要做的正事,毕竟刷视频比起啃书本、做报告轻松多了。“再刷一会就开始做事”的念头一再出现,结果重要任务一拖再拖,自己却沉迷在碎片娱乐中无法自拔。最后时间被偷走,有价值的成长却没发生,这不正是变相的浪费时间吗?

事实如下:

事实01

决策疲劳:刷不停,大脑决策力耗尽

不少人都有这样的体验:刷短视频时总对自己说“再刷最后一条”,可真到了最后那一下,手指却仿佛不听使唤,又继续滑向下一条。理智告诉我们该停止休息或者去睡觉了,但我们就是难以退出,这正是大脑决策能力的疲劳和自控力的削弱。

人在一天中会做出大量大大小小的决定,每一次决策都会消耗心理和大脑能量。神经科学研究表明,当我们长时间反复做决定时,前额叶神经元的能量会逐渐被耗尽,自控能力随之下降。这种现象在心理学上称为“决策疲劳”。

举个例子,以色列法官假释判决研究发现,法官在连续处理多起案件后,倾向于不作改变现状的决定(即驳回假释),而在早上或午饭休息后精力充沛时,更愿意做出宽松判决。数据显示,一场审判开始时假释率约为65%,但在接近休息时几乎降为0%,休息后又恢复到高水平。研究者将此现象归因于决策所致的心理疲劳:当大脑疲惫时,人更倾向于省事保守的选项。

一篇对抖音成瘾行为的分析指出,高频的信息流过度消耗了前额叶皮层的注意力和决策资源,导致之后想切换到学习工作时出现明显的“心理疲劳”。本质上,大脑已经经历了一场持续的决策拉锯战,产生了决策疲劳和注意力残留。当我们反复在“刷/不刷”“停下/再来”之间拉扯,大脑就像电脑开太多程序一样,CPU过载,以至后续真要认真思考或做决定时,已经没有充沛的心理能量了。这也解释了为何很多人在刷完短视频后再去学习,感觉特别难以集中——因为自控力早在刷视频的过程中被耗光了。

除了次数上的决策消耗,短视频的产品设计还人为地减少了我们做“停止”决定的机会。短视频采用无限下拉、自动播放的形式,让内容一个接一个衔接,不给大脑提供该停下的暗示。因为下个视频已经开始了,我们的大脑来不及思考就又被新的刺激抓走,这也剥夺了我们在每条视频结束时做出“要不要继续”决定的权利。久而久之,我们习惯了不去主动决策停下,任由APP替我们安排下一个内容,于是愈发深陷其中。

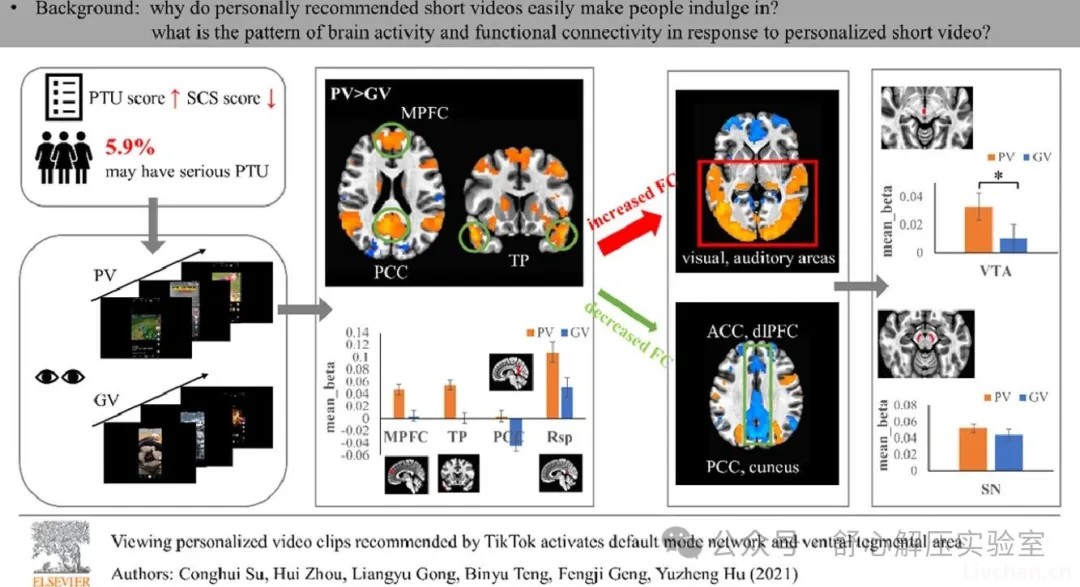

决策疲劳的直接后果就是自我控制的衰退。浙江大学的一项脑科学实验提供了生动的证据,研究者让30名浙大学生分别刷普通短视频和算法精准推荐的个性化短视频,同时监测大脑活动。结果发现,看个性化推荐流时,受试者大脑奖赏回路(腹侧被盖区VTA等)更为活跃,但大脑负责认知控制的区域被显著抑制。

也就是说,当算法源源不断推送“你最爱看的”内容时,用户会进入一种高度沉浸却自控减弱的状态。这也会变相导致我们做决定更倾向于短期享乐而非长期利益,因此继续刷下去就成了大脑默认的选择。

事实02

注意力残余:碎片刺激让注意力支离破碎

相信很多人都有这样的直观感受:习惯短视频的快节奏后,再去读一篇长文章、听一场冗长的会议,往往感觉注意力涣散,很难沉下心来。这背后一个重要原因,就是注意力残余效应。

美国明尼苏达大学的心理学教授Sophie Leroy在2009年的经典研究中提出,注意力就像黏稠的糖浆,而非清水:倒向另一个容器时,总有一部分会黏在原容器壁上。

她进行了两项实验,让参与者在未完成任务A的情况下转去做任务B,结果发现任务A的注意力残余显著降低了任务B的表现。未完成的前一任务越让人挂念,残余越黏稠,后续任务表现就越差。

即使前一任务已经完成,注意力也不会瞬间完全恢复纯净,而是持续一段时间处于支离破碎的状态。换句话说,大脑的注意力存在惯性,不会像开关一样瞬间切换。每次转移任务,上一件事情的思绪残留都会稀释我们对当前任务的专注力。

将这一原理应用到短视频场景,短视频的信息高度碎片化,节奏飞快。常见的抖音视频十几秒一个情节,一刷就是上百个完全不同的主题和内容。在短短几分钟内,我们的大脑可能经历了“搞笑→新闻→美女→鸡汤→猎奇”这样天马行空的主题切换。

这种高频率、多样化的刺激使得我们注意力不断被重置,还没来得及从上一个视频的情绪和信息中完全抽离,又会被迫投入下一个视频的新情境。结果就是,大脑里未处理完的信息残片越积越多,形成了大量的注意力残留。就像电脑不停打开新的程序但旧程序没有完全关闭,最终内存被占满,运行速度大大下降。

美国弗吉尼亚大学心理学教授Angeline Lillard曾设计过一个有趣的实验,研究短视频对儿童逻辑能力和短期记忆的影响。她邀请了60名来自中产家庭的白人儿童,将他们随机分为三组:

A组:观看动画片《海绵宝宝》,画面每11秒切换一次;

B组:观看另一部动画片《Caillou》,画面每34秒切换一次;

C组:不看动画片,而是安排孩子们画卡通人物。

实验持续9分钟,之后所有孩子都接受了一项简单的益智游戏测试。结果发现:A组观看《海绵宝宝》的孩子表现最差,他们的逻辑推理、自制力和耐心显著低于另外两组。

也就是说,高频快速切换的画面内容,很可能会削弱儿童的即时专注力和短期认知表现。

参考资料:

[1] Su C, Zhou H, Gong L, et al. Viewing personalized video clips recommended by TikTok activates default mode network and ventral tegmental area[J]. NeuroImage, 2021, 237: 118136.

[2] Qu D, Liu B, Jia L, et al. The longitudinal relationships between short video addiction and depressive symptoms: a cross-lagged panel network analysis[J]. Computers in Human Behavior, 2024, 152: 108059.

[3] 董王昊, 王伟军, 王兴超, 等. 人机互动视角下短视频沉迷的发生机制[J]. 心理科学进展, 2023, 31(12): 2337-2349.

[4] Lin L H, Narender R, Zak P J. Why people keep watching: neurophysiologic immersion during video consumption increases viewing time and influences behavior[J]. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 2022, 16: 1053053.

来源:舒心解压实验室,原标题:为什么刷短视频越刷越累?背后的心理学陷阱竟是……

特别提示:如阁下阅有所得,亦是缘分。若您不吝分享转发,便是为正能量添薪续火,既助力本站发展壮大,照亮他人路途,亦点亮自身福田,涵养自身的浩然之气!感谢雅鉴。