生活美学家李渔的真实生活

繁体

一

对于李渔(1611—1680年)这位人物,我之前没有太多了解,只是在大约40年前,刚开始学习古典诗词时,翻阅过他的《笠翁对韵》,那是旧时学习古体诗、对联的入门参考书。近年来,我在研究白酒和美食,频繁接触到“李渔”这个名字,而且阅读了他著名的随笔集《闲情偶寄》。他的这两部作品都写得美轮美奂,特别是《闲情偶寄》,表达了他对生活美学全方位、理想化的追求,从饮食、衣服、文具,到居室、风光、养生心态、写作方法,无所不谈,都渗透了强烈的生活美学情调。《闲情偶寄》自1671年出版以来(当时李渔61岁),350多年间不断再版,如今也有多个版本流行,是生活美学的经典性著作。

2025年2月,我到浙江金华(李渔故里)考察餐酒搭配,金华市有一条大街就命名为李渔大道。金华市兰溪区李渔的故里下里村(现在称“夏李村”),建有李渔的故居纪念馆和芥子园纪念馆,感受到李渔在生活美学领域的巨大影响,由此进一步阅读李渔的传记及作品,对这个人物有了全面深刻的认识,进而了解了这位生活美学大家一生与贫困斗争、追求美好生活的历史,也理解了他所属的那些常常被主流文化所淹没、但又是最大多数人群的真实生活状态。

金华古子城的“两头乌”李渔私房菜馆,“两头乌”是金华当地一种特产的猪的种类

二

李渔的祖籍是浙江金华兰溪县,他们家原来可能是贫苦农民出身,十代以来没有人做过官,他父亲经商,到了江苏的如皋。兰溪一带的商人,在外面经商的30%生活美学家李渔的真实生活都在如皋,可能是亲戚同乡多,李渔的父亲到那里去做药材生意,家境算是有所起色。李渔于1611年(明万历39年)出生在如皋。李渔从小喜欢读书,而且聪明伶俐,他家里人就想培养他专门读书,通过考科举的方式改变身份和命运。要考科举,按照当时的规定,必须回到原籍去考试,明朝对科举考生的籍贯要求极其严格,比现在的高考对学生的籍贯要求还要严格(其实现在的高考籍贯管理,就是因袭了科举考试的籍贯管理)。为了考科举,李渔一家又迁回了浙江老家兰溪,这时李渔的父亲病故了,他要承担起养家糊口的责任。

在如皋,李渔17岁时,由父母做主,娶妻徐氏。徐氏家是兰溪升堂村人,离下里村只有十来里路,家里也在苏北经商,这两家既是老乡,在外地也是商人同行。徐氏比李渔大几岁,出身普通农家,没文化,可能长得也不太漂亮,但勤快能干、善良贤惠,深得李渔父母的喜爱。那时候李渔已经开始读书,满脑子是才子佳人的梦想,所以对这门婚事不太满意,那时候他就发誓,结婚后要到扬州去买几个美女做妾。后来他不断地寻花问柳、买婢纳妾,对婚姻不满,是他的一个借口。

李渔参加科举考试都没有成功。1639年(明崇祯12年),李渔29岁,他第一次到杭州,参加乡试落榜而归;1642年(明崇祯15年),李渔32岁,再次到杭州去参加乡试,此时北方的农民起义如火如荼,满洲军队也在持续地进攻中原,听到杭州可能也会沦陷的消息,他没敢再去考试,中途就跑回了家。此后,便是明清鼎革之变。两年后,李自成入北京,崇祯帝自缢于煤山,不久后清军入京。清朝初建,一直处于不断的战乱之中,沿海有郑成功割据,南方晚明的势力也不断地袭扰,后来又出现了吴三桂等“三藩之乱”。等到清朝政局稍微稳定、可以重开科举时,已是1647年,李渔37岁了,他觉得自己的盛年已经过去,而且走科举那条路风险很大,他就选择了另外一种人生。

1645年—1646年,李渔曾经在金华做过当地官员许檄彩的幕僚,在这段当幕僚的时间里,他倒是尝到了官场的滋味,而且纳了第一个妾曹氏。1646年,金华被清军攻破,当时金华的守城主将朱大典在城内的名胜八咏楼附近引爆殉国的火药库。城破后,清兵屠城三日,死难5万余人,李渔曾经有诗记录这一惨祸:“婺城攻陷西南角,三日人头如雨落。”金华陷落后,李渔回到老家,买了一块地,建立了他的第一个乡村别墅:伊山别业。这时他已38岁了。

李渔小时候,家里给他起的名字叫李仙侣、字谪凡、号天徒,这是父母对他寄予希望的体现。1638年,他改名叫李渔、字笠鸿、号笠翁。他为什么改名叫“渔”呢?因为他的妻子徐氏只给他生了一个女儿,20年过去了,再没有生儿子,他娶的妾也没给他生儿子。为了生儿子,也是他后来多次纳妾的一个理由,徐氏也认了。在那个时代,不孝有三,无后为大。为了生儿子,他有病乱投医,请了风水先生给看风水,可能他改名也是风水先生建议的,因为“鱼多籽”,寄托着可以多生孩子的愿望。那个风水先生也很搞笑,他到李渔家里看风水,发现李渔和妻妾都在一张床上睡,就说你们得分开睡,这样才能生儿子,李渔采纳了这个建议。其实,原来妻妾在一张床上睡,可能是因为房子少、钱少、床少。不过即使分开睡了,他们也没有生儿子。

李渔对伊山别业是比较喜欢的,这是他第一次建自己的“园林”,他在后来的诗文中描述了田园的美好,还曾经回忆说乡居这三年他过的是神仙般的生活,写下了不少美丽的田园诗,如:“我爱江村晚,家家酿白云;对门无所见,鸡犬自相闻。”“我爱江村晚,门无显者车;道旁沽酒伴,什九是渔樵。”

乡居的神仙般的生活一直是他的一个虚幻而美好的理想,实际生活并不是那样的。李渔本来想在伊山别业附近修个水坝,把水堵起来,这样他就可以乘船出行,但是修水坝受到了另外一个村落人的反对。他就到金华去找自己认识的官府的人活动,让官府支持他、批准他修水坝。但是,反对他的人也找官府人活动,反对还成功了,这样他不仅不能修水坝,在乡里还得罪了乡亲,都住不下去了。同时他也深切地感受到了在农村养活一家人是多么艰难,他在城里生活过,知道在城里才能赚到钱,要赚钱得进城,还得进大城市。于是他决定搬家,搬到更大的城市:省城杭州。

1651年,李渔卖掉了伊山别业,搬到了杭州。在杭州,他找到了自己此后终身的生存基础:写作。先是写剧本。当时杭州的文化业比较发达,有多个戏班子,也有多个书店和印书的书坊。李渔观察到了城市里人的生活,有些人生活得也很紧张,节衣缩食的,但是他们会用节衣缩食省下来的钱去看戏,买戏票的时候会难得地大方一把。他觉得这是一个商业机遇,于是他在杭州开始了写剧本。他的剧本写得不错,主要是诙谐幽默、有悬念的喜剧,有一段时间供不应求,催稿的人等在家门口要稿件,他算是捞到了在城里的第一桶金。

兰溪夏李村的戏台就在李渔祖居对面,前面的广场可容纳上百人看戏

兰溪夏李村的戏台就在李渔祖居对面,前面的广场可容纳上百人看戏

1659年,李渔在杭州纳了个妾汪氏。1660年,李渔50岁时,汪氏给他生了他的长子。此时李渔的家庭条件略好了些,才把大女儿淑昭嫁出去,淑昭已经32岁了,李渔的女婿叫沈因伯,比淑昭小七八岁。沈因伯和淑昭相处得还不错,后来家庭书坊和园林的运营,全是他们打理的,这样李渔才腾出精力出外寻访和写作。

第一个儿子出生时,李渔是非常高兴的;到第二个儿子出生时就有点儿发愁了,因为多一个孩子多一张嘴吃饭;到第三个儿子出生时,他就不胜其累了,那时候家里人多,妻妾、儿女加上仆役近50口人,这50口人靠他一个人养,他多次叹息:累啊!

公元1662年,李渔决定搬家到金陵(今南京),他搬家到金陵的原因,主要是因为南京的印书业和娱乐业都远比杭州发达。他的很多作品被别的书坊抄袭印刷,别人挣钱他却挣不着,原创者的版权没有保护。他到南京直接开书坊,自己出版自己写作的作品,这样可以防止他人盗版,获得更多的收入。南京的秦淮河、夫子庙是当时戏院和妓院的密集区,河上画舫如织,两岸艳帜高张,笙歌之声不绝于耳,明末一些著名的妓女群集于此,尤以秦淮八艳最为著名,如董小宛、陈圆圆、李香君、柳如是、顾媚等。李渔是剧作家,他的戏剧里的女主角多半都是歌姬,他的作品也要通过戏院上演,搬到南京去,有助于扩大他的生意。

迁居南京后,李渔先建立了自己的书坊,名叫翼圣堂,开始了他自写自印的业务。后来他又建立了一个园林名叫芥子园,芥子园和翼圣堂都是他的“公司”名称。同一本著作,有时候既在翼圣堂出版,又在芥子园出版。李渔的名著《闲情偶寄》是1671年由翼圣堂首次雕版刊行的,《笠翁传奇十种》也是翼圣堂刻本。作为作家和戏剧家的李渔,他出版的书有一部分是自作,另一部分也要约稿,他通过约稿出版的书有《尺牍初征》《尺牍二征》《资治新书》等。作为出版家,李渔慧眼独具,他出的这些书销路不错,《尺牍初征》《尺牍二征》《资治新书》等书的作者都是扬州的盐商和各地的官员,李渔通过征集他们的稿件,找机会和官员拉关系,成了他的另一个收入来源,当时人称“打秋风”。打秋风,过去理解为是白吃白要,从现在的角度来看其实就是一种文化咨询服务业,比如他把官员的书信、简牍和行政案例记录下来,对官员来讲是提高官场名声的机会,对其升迁是有利的;对其他想当官的读书人来讲,这些书是他们学习官场实用文书的重要基础教材。李渔的这种“打秋风”,类似于现在所说的版面费。通过这种方式,李渔不仅增加了收入,而且和官员建立起密切的联系之后,提高了他的知名度,也可以促进他的戏剧和其他作品在各地的销售。

作为出版家的李渔,他选择出过一本画册:《芥子园画谱》,是他去世后才出版的,但他作了序,直到现在,《芥子园画谱》还是中国画的入门基础教材。李渔去世后,芥子园书铺在沈因伯的维持下还运营了20来年,《芥子园画谱》做出了重要贡献。

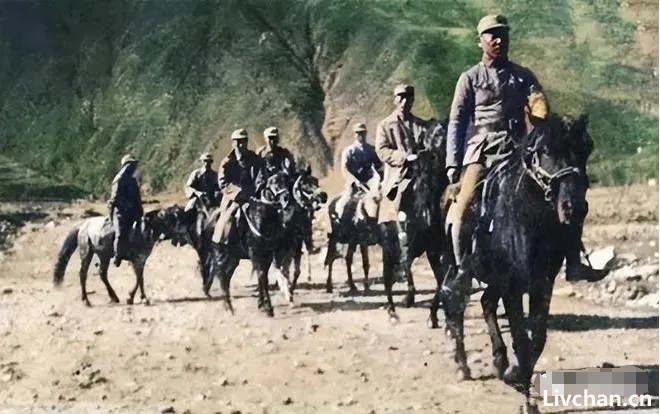

在金陵居住期间,他的收入增加了,眼界也开阔了,尽管依然入不敷出,但是他做了平生的六次壮游:第一次是到北京,这是他首次到京师;第二次从北京经山西,到了西北的陕西、甘肃,最远行至河西走廊的张掖、武威一带;第三次是越过南岭到了广东;第四次是到福建;第五次是到湖北汉阳;第六次是再过京师。此前,他的活动范围只是在浙江金华、杭州一带。这几次壮游,开阔了他的眼界,也给他带来了另外一些机遇,当然也有悲伤。

1666年(清康熙5年),李渔56岁,第一次远游到京师。他到京城,一方面是约稿,结识更多的达官显贵,同时也让这些达官显贵给他写介绍信,到各地走一走。那时他已经是比较有名的作家了,而他编的《尺牍》《资治新书》也在国内有影响,西北的官员对此更感兴趣,当地的地方大员邀请他去西北,所以他直接从京师经山西到了陕西。在山西的平阳,当地的官员帮他买了一个姓乔的妾,他开始叫她乔姊,后来在书面中又称他为乔姬。行到兰州时,1667年,当地官员又给他送了另外两个妾,一个姓王,后来他称她为王姬,另外一个妾没留下姓名。乔姬和王姬当时年龄都很小,十三四岁左右,出身贫家,有姓无名,沦落到被卖身为婢的地步,也没有文化,但却是两个天才少女。乔姬是山西人,听着李渔作曲、当地官员家里演奏的南方乐曲(类似于现在的粤剧、昆曲之类的),她居然听一遍就能记住里面剧情是什么、人物说的是什么,李渔感觉很奇怪,就再问一些剧情细节,她都能说出来,问她能不能学会“吴音”(江浙一带的发音),乔姬说没问题。李渔随行从家里带了一个妾过去,她会说吴语,由她来教乔姬学吴语,仅仅半个月,乔姬说起吴语来,已经完全没有原来的山西口音了。李渔教她读书认字,她过目不忘,到兰州时,她已经学会唱戏了,唱的还不错。在兰州又遇见了一位流落到当地已30多年的苏州老乐师。李渔觉得乔姬扮相好,唱旦角可以,但还需要一个唱生角的扮演男生,刚好兰州的官员又给他送了两个妾,他让王姬来扮演生角,女扮男装,居然也很神似。那位苏州老乐师负责培训乔姬和王姬学习唱戏曲,同时培训另外两个姬妾,但在培训的过程中发现另外那两人实在太笨,学不会,而乔姬和王姬冰雪聪明,稍微一点拨,什么都学得会。一两个月后,老乐师说她们已经可以给他当老师了。李渔也大受鼓舞,由王姬和乔姬作为主角,建立了他的家庭戏剧班子:李家班。

从兰州回金陵,路过华山,他带着这四个小女孩登山,本来他不想让这几个小女孩去的,但这几个小女孩受到他的鼓舞,也亢奋了起来,非得要去。这可以理解,这些孩子本是贫家女儿,没有人重视,现在她们的才艺得到了重视发挥,所以便跟着他一起登山,走到了华山险处、传说韩愈惊恐投书的地方,她们居然陪着李渔一起登了上去,鞋袜都磨坏了。面对着雄伟壮观的华山,李渔不禁作曲,而这四位美姬高声唱和,一时以为盛事。过徐州时,李渔用他李家班的几位演员,给当地的官员表演了一次,获得了满堂喝彩。乔姬对他说,以后你的戏剧不用给别人演了,那样版权没法保证,咱们自己演,自己也有收入。乔姬和王姬这两个冰雪聪明的天才少女,理解李渔对音乐的感受和词曲的意境。李渔曾说过平生有两个技艺是无法传授给别人的:一个是修造园林的设计方案,另一个是对音乐的理解。而乔姬和王姬对音乐的理解极其到位,甚至超出了他的想象。他竟然进入了恋爱的状态,认为这是天上给他送来的、让他音乐得以实现的天使。但好景不长,在访问汉阳时,乔姬因为劳累过度,加上气候不适,19岁就去世了。次年,他带着王姬到北京,王姬也去世了,也不到20岁。这两位天才少女的去世,对李渔的打击很大,家庭戏班也由此解散。

1676年,李渔又决定搬家了,这回是搬回杭州。最主要的原因是他的两个儿子长大了,要参加科举,和他一样,还得回浙江老家参加考试。另外还有两个原因使他在南京难以再居住下去:一是他的名气大了,羡慕嫉妒恨的人就多,攻击他的人就多。有攻击他的生活方式的,有攻击他的道德问题的,也有把他跟政治问题扯上边的,说他跟吴三桂有勾结,等等。树大招风,他在南京待着不太行了。二是他此时已经65岁了,他原来结交的那些官员差不多和他年龄相当,有的退休了,有的去世了,他在官府里的根基也受到了影响。有些新任的官员并不买他的账,反而支持攻击他的那些书商。他的收入也下降了,乔、王二姬去世后,戏班子解散,这个戏班子也是他重要的经营收入来源,现在收入来源减少,不再能维持他在南京那种呼朋唤友的社交生活。他决定再搬回杭州。

这时李渔的经济状况已经比较窘迫了,在杭州新建的园林叫层园,没有完全按他的意愿建好,反而因为负债累累而饱受困扰。也就在搬到杭州不久后,他的正妻徐氏去世了,这对他也是个沉重的打击,因为徐氏对他蓄妾非常包容,而且几十年来辛辛苦苦地帮他操持家庭,他对徐氏的回忆也令人动容。再搬到杭州后,李渔因劳累、忧虑,大病了多半年,后来恢复了过来,继续写作。1680年,70岁时,李渔在杭州去世。

三

李渔是位标准的生活美学家,他把生活的每一个细节都当作有意蕴的美来追求,他不仅撰写出了生活美学的著作,也以唯美主义的实践呈现出生活美学行为。

他喜欢生活中一切美好的事物,比如他酷爱鲜花,他甚至说他的命就是花给他的,各司一时,春天以水仙、兰花为命;夏天以莲花为命;秋天以秋海棠为命,冬天以腊梅为命。如果没有花,他就没有命了;如果一季没有这些花,就要他一季之命了。有一年,水仙花开之时,家里没有钱了,他还要买水仙花,家里人说算了吧,都没钱了。他说这就等于他少了一季的命,便找他一个妾借了簪子、耳环,把它们当了,把花买了回来。他看花,有很多讲究,比如看梅花,如果要到山上去看,必须带个帐篷,三面是实的,一面是打开的,帐篷里面设炉炭,温火暖酒,可长期看花;如果在平地梅园中看花,就设纸屏风、树扇,再附以平顶,四面设窗,可开可闭。此屏风不仅可以观梅花,所有花都可以看,常年可以使用,他将其称之为“就花居”。因为梅花开放的季节也有风,风的好处是能把香送来,但风也带来了寒。要看花,还要避风寒,就得有专门的这种设施。由此看来,在那个时候,他就是自己带着帐篷出去露营看花的。

在《闲情偶记》的“种植部”,他写了牡丹、梅、桃、李、杏、海棠、玉兰、山茶、玫瑰、栀子、芍药、兰花、水仙、罂粟、鸡冠、蝴蝶花、菊花,等等。他对花的理解,也跟文化品格联系了起来,比如他解释牡丹为什么是“花之王”:因为传说武则天有一天命百花同时开放,结果第二天别的花都开了,只有牡丹没开,武则天很生气,把牡丹园毁了,把牡丹扔到了洛阳,但在洛阳牡丹照样开花;而且,牡丹花只是向阳才开花,背阳不开花,“人主不能屈之,也就无人能屈之”,即使是帝王之尊,也不得不屈从此花之天性。所以他认为牡丹作为花王,当之无愧。

李渔赏花的记载里有很多有趣的、传奇式的说法,比如他说任何草木皆有情,杏树更是风流树,杏树如果不结籽,就以处女常穿的裙子放在树上,杏树就会结实累累,他还说这是他亲自试验过的,不知是否是事实。

李渔酷爱园林艺术,他曾三造园林:一是伊山别业,二是在南京建的芥子园,三是在杭州建的层园。因为他财力有限,买的地面积不大,园子面积也不大,但是在建园过程中,他发展出很多建园的美学理想。这些美学理想有时候还实现了,他给别的一些财力雄厚的达官显贵帮助设计园林时,常把自己的一些美学理想付诸实践。

李渔喜欢美食,在《闲情偶寄》里记录了一些美食的烹饪方法。他喜欢的美食很多都是日常生活中的美食,比如熬粥、煮饭、做汤,等等,他自己发明了把虾、调料打碎,融入面粉里做面条的方法,自称“五香面”和“八珍面”。当时交通不像现在这么方便,北方的水果南方吃不到,所以到北方他吃到了葡萄,觉得很惊奇,还专门为葡萄做赋;在真定吃到了真定的梨,为真定的梨做赋;到了岭南吃到了荔枝,为荔枝做赋。他喜欢的美食,都是模样漂亮的,比如他喜欢螃蟹,洗后非常干净;他不吃甲鱼,对海参也没多大兴趣。他吃螃蟹的心得是螃蟹要整个蒸煮着吃,不能切碎了、或者加其他调料炒,那样就破坏了螃蟹的鲜味。螃蟹蒸煮之后,还要亲手剥着吃,他说吃螃蟹就像嗑瓜子和吃菱角一样,必须亲自动手,如果不是在动手那一瞬间冒出的香气就不好吃,等着别人给你剥好了也不好吃。

李渔喜欢美女。他反对“女子无才便是德”的这种观点,主张女子应该读书、习字、学艺。说女子读书习字,不仅此后受益无穷,在她初学时就很养眼,只要在案前摊开书本,手捏柔毫,坐在绿窗翠箔之下,女子读书便是一幅图画。

他认为人生的目的是快乐,无论是穷人,还是富人;无论是高官显贵,还是贩夫走卒,都有享受快乐的权利,而且都能在自己有限的条件下找到快乐。他给每一种人都提供了寻求快乐的方法,说达官显贵虽然条件好,但是工作也繁忙操心,他们的快乐就要以心为乐,尽量地放松;富人有钱了,行乐方法就是散财,也就是现在所说的搞慈善活动,因为钱已经够花了,散财就能得到快乐;穷人快乐的方法就一个:退一步说。凡事都退一步想,因为你现在的状况是最好的,比如冬天你在屋子里觉得冷,那你出去在风雪中走一圈,回到屋里就觉得屋里暖和了——这就是“退一步说”——因为有比目前生活还糟糕的境遇,要在现有的境遇下尽量地寻找快乐。无论春夏秋冬,都有快乐,他提供了各种春夏秋冬四季游乐的方法和建议。

李渔认为没有一种病不是自己可以通过心理调节治好的,“医者意也”,靠意念来治病,用现在的话说就叫心理疗法。他提供心理疗法,也提供了几副“药”,比如“天性酷好之药”。当一个人身体不好时,你给他喜欢吃的东西,他吃了可能就好了。有一次他染了瘟疫,到了吃杨梅的季节,医生建议他不能再吃杨梅了,但他听到门口有人叫卖杨梅的声音,就使劲要求家人给他买,家里人熬不过,就给他买了一些,他吃了之后,病居然全好了。所以他觉得自己的天性酷好之物,就是一种救病治病的药。他还认为“急需之物”也是一种药,人不分贵贱,都有急切所需之物,比如穷人所需者财、富人所需者官、贵人所需者升擢、老人所需者寿,等等。如果没得到,就会得病;如果得到了,病就好了。还有一味药叫“生平痛恶之药”,是说一个人如果病了,但他生平痛恶切齿的人突然死了,这事情也可以当药治好他的病。

南京老门东历史文化街区的芥子园,现在是游人打卡之地

南京老门东历史文化街区的芥子园,现在是游人打卡之地

四

唯美主义的生活方式和理念,只是李渔生活的一面,他生活的另一面却是异常艰辛的。在当时的历史条件下,致富只有几种方式:第一是当官,当官并不是俸禄有多高,而是灰色收入多,所以当官的人富;第二是当地主,在农村多买地,再租给别人种,也是稳定的收入;第三类就是在城市里从事工商业,从事小工商业者是城市平民,他们通过从事工商业,积累有了规模,就成为比较大的商人。

李渔选择的职业方式是写作和出版。由于种种原因,他没有去通过考科举走当官这条路;他也没有在农村有足够的资本买地,再把地出租出去盈利。后来他感叹自己艰辛时,就说没当官、没当地主是他生活窘迫的一个原因。写作和出版这种职业使他可以不在农村住,他在农村住过,尽管后来回忆说是神仙般的生活,但是由于跟乡里人的矛盾,实际上他感觉受到了欺压,回到农村并不舒服。在城市里,他也是住在城乡结合部,既有田园风光之美,也有城市里商业发达的便利。他选择的职业,按理说是能挣一点钱的,他也确实挣了点钱,要不然也不会三次建园子,而且养了一大家子人。但他每次建园子时,都要借钱,当自己赚的钱和建园子支出的钱接续不上时,就会受到债主的逼债。最后一次他搬到杭州建层园,搬离南京之时,把家里的一些生产工具、甚至妻妾的首饰都当了,还了债才离开南京。建层园钱不够、无法完工时,他被迫向能帮助他的熟人朋友发公开信《上都门故人述旧状书》,直接要钱。在那封信里,他抱怨问:天下之人,有贫过我湖上笠翁的吗?他说自己没有“沟洫之大纳,而有江河之泻”,意思是进的少,出的多。别人都说他肆意挥霍,他辩驳说其实他那些挥霍的豪举,“非自为之,而人为之也”,吃顿饭,都是朋友给请的。还说他家里的几位歌姬,也是别人送的,不是自己买的。等等。

李渔是贫穷吗?

他的贫穷,不是绝对贫穷,是相对贫穷。是他的收入不能支持他过理想的那种生活,比如足够面积的园林,还有实现其美学理想的家庭剧团,等等。他有些商业头脑,经营的书有些是畅销书,但由于没有版权保护,出现了很多盗版,收入受到了损失;另一方面,他为了维持自己形象,用现在的话说就是提高自己的关注力、吸引眼球,就要做一些夸张的表现活动,比如家庭剧团,主要起的就是这个作用,是做给别人看的。他建园林,也是遵从时俗,像达官显贵一样建立一个会所进行社交活动,在很大程度也是他的工作需要。简单来说,他对美好生活的要求,需要付出的代价太大,他的收入支撑不了这样巨大的支出,因此导致了他的这种贫困感。

但对于美的、理想的生活不可遏制地追求,使他不思悔改、非常投入地付出。实际上他本人属于过劳而死,他修层园时已是六十七、八岁的老人了,贫困交迫,又要建园子,又要搬家,在建园子的过程中,妻子也去世了,给他的打击非常大,病了将近一年,病稍好一点,他为了还账,还得重新再编辑、写作。他那两位家庭剧团的台柱子演员乔姬和王姬,其实也是过劳而死。乔姬产后一个月就陪他到武汉,到湖北汉阳演出路途中遭遇了阴雨,得了肺炎,没有得到休息,连续在台上表演,下台后还要给达官显贵的夫人们传授美容美饰、穿衣打扮的经验,由于没有得到充分的休息和治疗而去世了。王姬也是在北京,怀孕了还持续工作而去世的。

李渔在杭州的层园建在西湖附近的山上,可以看到西湖,他有时想起儿时妈妈带着他走到西湖边上说:这风景这么好,是多么有福的人才能住到这儿。等他住到这儿的时候,他心中有无限感慨,他知道了这种“福气”是付了多少代价才获得的。

兰溪市李渔芥子园,现在也是李渔研究会所在地

我们现在读李渔的作品,一部分是他自己贫困交加、疲惫奋斗的记录,另一部分是他展现出来的唯美主义的休闲生活。比如这两首词:

纶竿书卷一齐抛,尽日枕诗瓢。贪贫愈懒忘生计,三餐粥饱后难消。西子湖头濯足,东坡堤畔伸腰。寻芳无日不花朝,红紫论肩挑。桃李虽经戕伐尽,山深处野卉偏饶。四季兰边踯躅,万年松上凌霄。

身慵无力鼓轻桡,一叶任风飘。青帘遇着随沽酒,霜林岸落叶堪烧。不必多携饮伴,二三白发渔樵。归来蓬户不须敲,有犬吠林皋。山童自识开门待,左接杖右接诗瓢。一枕生涯已足,三餐活计全消。

仿佛他已经完全财务自由了,过着神仙般的田园生活。

另外一种却是《上都门故人述旧状书》的泣诉。

哪一种生活是真实的?

都是真实的!

李渔的真实生活说明了一个事实:任何美好的生活、任何生活的美学,都是要付出代价的。他的出色和伟大之处在于:在痛苦的生活中也要追求美好。大概所有的生活美学著作都是如此,都是把“彻骨痛”化作了“琼琚词”。

五

在某种方面,李渔代表的是古代生活中的一个最大多数人的群体,这个大多数人的群体常常被我们所忽视。

在朝代鼎革之际,出现了几种人:

第一种人是史可法那样抵抗到死的官员,先杀了自己妻妾,自己或投河、或上吊,以身殉国(这里的“国”是他当时所服务的朝廷)。这种人很少,如果这种人多的话,清兵也不至于从关外打到江南了。

第二种人是各地成批投降清军的明朝官员。这些人本来应该忠诚于明朝的,但明朝到了将亡的时候,确实已没有了支撑的力量,最根本的原因是皇族没有能做出正确决策的人了,不仅原来的崇祯皇帝做不出正确的决策,后来建立的几个南方的流亡政府的皇帝也做不出正确决策。这是古代君主专制制度绕不过去的一个问题。当皇帝和他那个少数人的决策圈子做不出正确决策的时候,大多数官员反而想去投靠能做出正确决策的新生政治力量,无论这个政治力量是从本国农民起义形成的,还是像满洲那样外来形成的新生力量,只要他们能做出让这些官员们可以执行、而且可以生活下去的决策,官员们就投降。所谓“名臣择主而侍”。明清鼎革之际,投降的明朝官员远多于死战抵抗的官员。

第三种人是不想投降、也抵抗了的官员和读书人,只能接受现状,但是在思想上、文化上他们还怀有对旧王朝的忠诚,有所谓“家国之恨”,如傅山、顾炎武、黄宗羲、王夫之等。这种人其实也是少数。

第四种人是没有功名、也没有地位、更不是职业军人的老百姓,这一类人是大多数,在两个军事集团争斗的过程中,谁胜了老百姓就服从谁。李渔就属于这些人中的一员。一个人从对旧王朝的忠诚转成对新王朝的服从,会有一些过程,也有一些困难,比如要剃发,李渔也自嘲自己剃成和尚了,但也就是有那么一丝的不适,然后他们就适应了,李渔也自问过,知道自己不是那种先杀了妻妾再去投河的人,那就好好适应新的生活吧。

当时代巨变过去了,在书写历史时,我们会发现书写历史的人有两个身份:第一个是胜利者,第二个是文化人,有书写的权力。后人看到的历史都是有书写历史权力的人写的,胜利者会杜撰他们的英雄谱系,而有文化的人也会美化自己的一些行为。所以在历史文献中,我们见到的要么是胜利者王道之师的英雄故事,要么就是被迫投降了、又坚持自己所谓的忠诚和人格信念的这种文人的自述。在读晚明史时,我们能看到文献最多的在所谓天崩地解的巨变之时出现的著名的文化人物有顾炎武、黄宗羲、傅山等,还有已经投降了清朝、但心里又总是有歉疚的钱谦益和王铎等。但是,史可法是可以作为前面英雄谱系中的人物来写的,满人作为胜利者,也要重建社会对自己的忠诚,所以会通过褒扬曾经是战场上的敌人、但是具有反抗精神的人,建立起忠义的形象,史可法的形象是可以留下来的,就像元朝人给文天祥立英雄传一样。

受文献的影响,我们看到的历史多是胜利者和那些有人格理想的文化人如傅山、黄宗羲、顾炎武等人写下的,这些人在实际历史过程中都是少数。历史过程中数量最多的人是整建制投降的官员和不得不服从的老百姓。对老百姓来说无所谓,城头变换大王旗,谁来了都是皇上,只要新的统治政权能够建立起稳定的秩序,不陷入流离失所、人相食的惨境,老百姓就服从了,就烧高香了,就在这种情况下追求自己能追求到的一点快乐生活。李渔,就是这个大多数人群中的一员,而且由于他还有一定的文化话语权,所以他在历史上留下了痕迹。在阅读李渔的时候,我们一定要想到他背后大批的城市的自由民。

但是李渔不是个失败者,他是从农村到城市、自己创业取得了成功的成功者,尽管他的成功付出了重重代价,但是无论是文字、还是当时的戏剧表演,他都取得了成功。从这个角度上讲,李渔又是一个少数人群体的代表,大多数人是过着辛苦的生活,没有留下文字,他们的生活也没有被记述。李渔的作品之所以在当时能够流行,从另外一个角度折射出当时哪怕在最贫困的市民社会中,也需要他那些能带来美好想象的作品,来满足人类天生对美好生活的向往。

六

就天赋而言,李渔是具有出色的文学才能的,但是他要谋生,实际上主要从事的是商业化的写作。他一生写作有500多万字的作品,大量的是剧本和小说。商业化写作,简单地说就是什么赚钱就写什么,他写过的剧本有《怜香伴》《风筝误》《意中缘》《玉搔头》等,小说有《无声戏》《十二楼》等,还写过淫秽小说《肉蒲团》。

李渔写的戏剧基本上是两类:一类是才子佳人的喜剧,大团圆结局的那种;另一类是传奇类的,满足观众的传奇欲望。有评论家说他的戏剧格调不高。不过,需要满足大多数观众通俗的娱乐需求,格调也只能那样了。

在日常的生活交往中,他在宴会上扮演的也是说说笑话、讲讲段子的那种滑稽人物,他自嘲自己属于东方朔那样的人物。

当时还流行一些实用文牍,除了编过《尺牍初征》《资治新书》等之外,李渔还编过蒙学读物,用现在的话说就是中小学教材,《笠翁对韵》和《芥子园画谱》就属于这样的中小学教材,这类书销售量是最大的,赚钱是比较多的。

在他所有的作品里,具有理论高度、也能反映出他思想深度的是《闲情偶寄》,这本书用他自己的话说完全是自己的心意,来自于自己发自内心的创造。这是一本现在读起来也非常经典的生活美学著作,其中关于词曲的部分很受戏剧理论家的重视。李渔在戏剧方面的公认贡献是对各种角色的定义和剧情结构形式化的展开。

按照严肃文学的标准来看,李渔其实也留下了一些很有深度的作品。比如他在金华之乱时的记录便是。当时,在清兵攻打金华之前,先有一个地方的造反部队和政府发生冲突,政府在镇压造反部队的时候,双方都有抢劫老百姓的情况发生,为了躲避战乱,老百姓纷纷拖儿带女,逃入深山,撕心裂肺的哭声随处可闻,烧杀掠夺的暴行处处可见,尸横遍野,惨不忍睹。在逃难的人群中,也有李渔全家的身影。

李渔《甲申纪乱》一诗中,记录了这种情况,全诗摘录如下:

昔见杜甫诗,多纪乱离事。

感愤杂悲凄,令人减幽思。

窃谓言者过,岂其遂如是。

及我遭兵戎,抢攘尽奇致。

尤觉杜诗略,十不及三四。

请为杜拾遗,再补十之二。

有诗不忍尽,恐为仁者忌。

初闻鼓鼙喧,避难若尝试。

尽曰偶然尔,须臾即平治。

岂知天未厌,烽火日以炽。

贼多请益兵,兵多适增厉。

兵去贼复来,贼来兵不至。

兵括贼所遗,贼享兵之利。

如其吝不与,肝脑悉涂地。

纷纷弃家逃,只期少所累。

伯道庆无儿,向平憾有嗣。

国色委菜佣,黄金归溷厕。

入山恐不深,愈深愈多祟。

内有绿林豪,外有黄巾辈。

表里俱受攻,伤腹更伤背。

又虑官兵入,壶浆多所费。

贼心犹易厌,兵志更难遂。

乱世遇萑苻,其道利用讳。

可怜山中人,刻刻友魑魅。

饥寒死素封,忧愁老童稚。

人生贵逢时,世瑞人即瑞。

既为乱世民,蜉蝣即同类。

难民徒纷纷,天道胡可避。

李渔还写有《吊书》四首,其三云:

将军偶宿校书台,怒取缣缃入灶煨。

国事尽由章句误,功名不自揣摩来。

三杯暖就千编绝,一饭炊成万卷灰。

犹幸管城能殉汝,生同几案死同堆。

此诗描写了在城破之际,一位将军的绝望心态,对自己读的书都产生了怨恨,要烧毁它们,但是又感觉能陪自己死的也就是一支笔了。

再来读一首李渔清明给母亲扫墓时的诗作《清明日扫先慈墓》:

高冢如山足草莱,松楸虽说几曾栽。

三迁有教亲何愧,一命无荣子不才。

人泪桃花都是血,纸钱心事共成灰。

鸡豚未及存时养,此日椎牛亦枉哉。

写得情真意切,“人泪桃花都是血,纸钱心事共成灰”,是好句子。

在他的有些剧本中,也显现出批判的锋芒。他在《连城璧》借剧中人物的话说:

丕是撑船手,休来弄竹篙。衙门的钱这等好趁?要进衙门,先要吃一服洗心汤,把良心洗去;还要烧一分告天纸,把天理告辞,然后吃得这碗饭。

幽默深刻地讽刺了当时衙门中普遍存在的黑暗现象。

但是这种桥段在他的作品里只占少数,他是个以文为生的作家,如果全写成这样子,当时就没法生活了。

来源:休闲读品杂志