明末熊廷弼之死

繁体第一部分:临危受命,经略辽东

明万历四十七年(1619年),萨尔浒一战,明军精锐丧尽,辽东危如累卵。朝廷上下惶惶不可终日,在一片颓败声中,一个人的名字被推到了风口浪尖——熊廷弼。

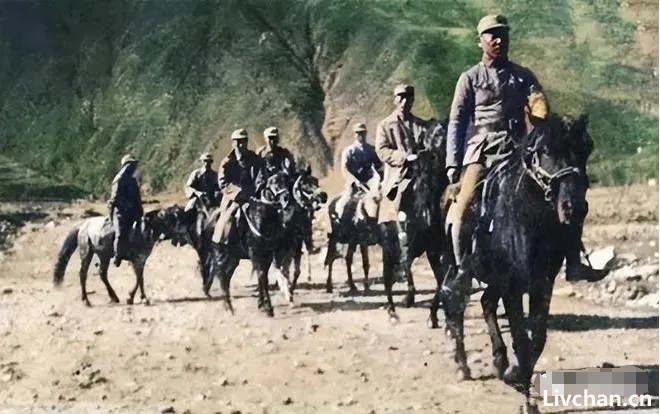

他身材魁梧,长七尺有余,能左右开弓,性情刚烈,以“有胆知兵”闻名。万历皇帝钦点他为辽东经略,总揽军政大权,意图挽回败局。

熊廷弼甫一上任,所见皆是溃兵流民,人心惶惶。他雷厉风行,斩逃将、肃军纪、修城池、造火器、募流民,以铁腕手段迅速稳定了防线。他深知后金兵锋正盛,不可力敌,遂定下“固守渐逼”之策,主张深沟高垒,以守为战,耗尽对方锐气,再图进取。

《明史》称他“材优干济,识达兵机”,绝非虚言。在他的经营下,辽东局势一度好转,连努尔哈赤也遣探子窥视后感叹:“此人不可轻视!”辽地百姓间流传着:“此公在,辽东安。”

然而,他的刚直与务实也得罪了朝中许多只会空谈的言官。他屡次上疏,痛陈辽东实情,索要军饷兵员,言语激烈,毫不避讳,引得朝中嫉恨之声四起。最终,在攻讦声中,熊廷弼被迫去职。

他离去不久,沈阳、辽阳相继沦陷,辽东根基尽失。朝廷这才想起他的好,天启皇帝不得不再次启用他,甚至将他的名字和行程刻在宫中屏风上,日日牵挂。

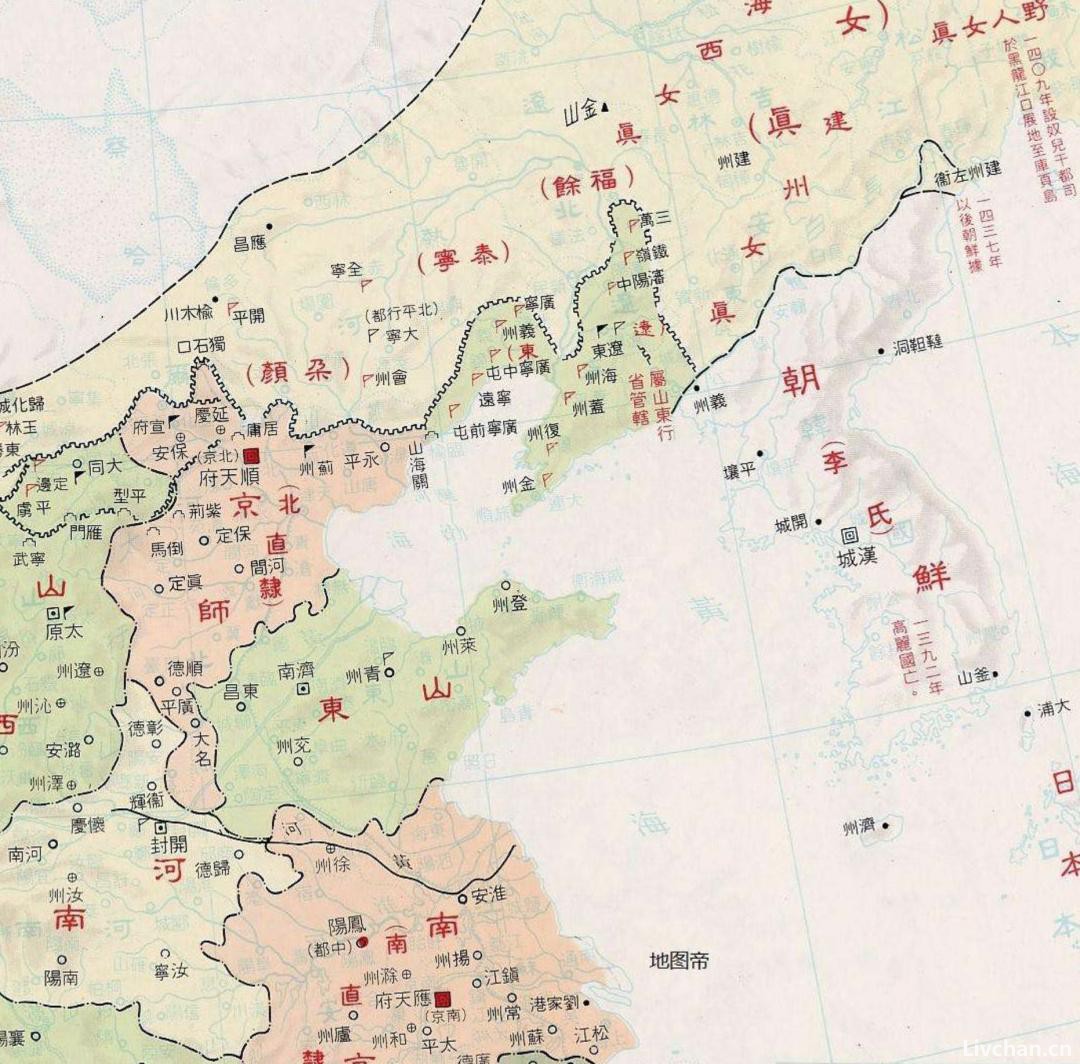

二次出山,熊廷弼提出了更为宏大的“三方布置策”:重兵镇守广宁,海上于天津、登莱设水师袭扰,山海关屯重兵以为后援。此乃长远固本之策,但需“议兵三十万,议饷千余万”。天启皇帝倾全国之力支持,可谓“极天下之力,以充辽饷”。

然而,这一次,他遇到了命中注定的劫数——巡抚王化贞。

第二部分:将相失和,广宁溃败

王化贞是首辅叶向高的学生,深得兵部尚书张鹤鸣的支持,在朝中根基深厚。此人志大才疏,好说大话,与熊廷弼的稳守战略截然相反,极力主张“不必江东守,而辽人自为守”、“以六万精兵即可荡平辽左”。

荒谬的是,朝廷竟让这位巡抚手握实权,而经略熊廷弼反被架空,徒有经略之名,麾下仅有数千兵马。熊廷弼的战略需要时间与耐心,而王化贞“一举荡平”的狂言更符合朝廷急于求成的心理。二人势同水火,奏章往来,互相攻讦,辽东军政陷入分裂。

天启二年(1622年),努尔哈赤敏锐地抓住明军内斗之机,强渡辽河,直扑广宁。王化贞的心腹爱将孙得功早已暗降后金,两军刚一接阵,孙得功便大喊“兵败矣”,策马狂奔,导致明军顷刻溃散。王化贞从梦中惊醒,仓皇弃城而逃。

此时,熊廷弼正率五千兵自右屯来援。行至半路,迎面撞上溃败如潮的败军和面如死灰的王化贞。

王化贞见到熊廷弼,放声大哭。熊廷弼却报以一声冷笑:“六万众一举荡平,竟何如?”这句话,成了日后置他于死地的“罪证”之一。

面对溃局,熊廷弼做出了一个极具争议的决定:放弃关外所有城池,焚毁大量库存的军械粮秣,掩护军民撤回山海关。

此举虽保全了数十万军民,但明朝耗费亿万打造的关宁防线顷刻间化为乌有,无数物资或被焚毁,或资敌所用。辽东局势,自此彻底败坏。

讲个小故事,明朝末期为支援辽东战事,开辟了山东往辽宁的海上运输。万历末年熊廷弼经略辽东,多次向户部反映希望把粮食从海路直接运到盖州,也就是营口,而不要只送到旅顺就算了,但户部根本不听,还是我行我素地把粮食往旅顺运,再经过千里迢迢的陆路运到辽东前线。户部之所以如此坚持,表面上是因为“盖州礁石密布,不好卸货”,实际上是因为走多一段陆路,就可以有名正言顺的羡耗,这都是官员们灰色收入的重要来源。明摆着好用的海运不用,造成的结果就是前线缺粮缺物资,后方旅顺的物资却堆积如山。大明末年关外防线的失败,跟这样的运输低效关系很大,而这低效的原因,非不能也,实不为也。

所以到后来,熊廷弼对辽事也是心灰意冷,有一些资料记载他对友人说,自己之所以出言不逊把人都骂了个遍,实际上就是想激怒所有人,赶紧把他革职了事。但问题是这么一个背锅的,自然是大家乐见其成,所以熊廷弼必须死,他不死,锅就没办法彻底落实下去。这么看来,辽事不可为,还真没说错,不但在熊廷弼生前如此,在他身后大约也的确是这样的。

第三部分:阉党构陷,冤狱自辩

广宁惨败,震动天下,必须有人为此负责。

朝中真正的罪魁祸首——阉党首领魏忠贤,敏锐地意识到,这是铲除异己、立威朝堂的天赐良机。王化贞是其党羽,自然动不得。而熊廷弼性格刚直,曾得罪过东林党人(虽非东林党,但阉党需要这个借口),且与东林党人有些私下交往,正是完美的替罪羊。

魏忠贤与其党羽(如冯铨,编纂《辽东传》污蔑熊廷弼)迅速编织罪名。“临阵脱逃”、“与虏勾连”、“盗吞军饷”……一顶顶“通虏”叛国的帽子扣下来,弹章像雪片般飞向内阁。

天启二年四月,熊廷弼被革职入狱。

在狱中三年,熊廷弼从未屈服。他写下《辽东失律记》、《兵事十策》、《无罪申辩书》,篇篇血泪,字字铿锵,据理力争。“未尝通虏,亦未尝盗银!”他反复申辩,将广宁之败的根源指向王化贞的冒进和朝廷的党争掣肘。

然而,三司会审早已被魏忠贤操控。刑部、大理寺、都察院皆俯首听命。所谓的审讯,不过是走个过场。天启五年(1625年)八月,审讯三天后,迅速结案:死刑。

临刑前,他把《申辩书》托付给刑官,说了最后一句:“赵高问囚,不许上书,荒谬何堪?李斯尚得申诉,熊廷弼何独冤死?”

几百年后,乾隆翻到这段记载,抚案长叹,“观至此,为之动心欲泪”,他痛斥明廷自毁长城,说:“明若不亡,得乎”?

一个清帝,为一个明将掉眼泪,可见熊廷弼死得多冤。

第四部分:惨死株连,沉冤得雪

01

天启五年,八月二十五日。朝廷对原辽东经略、“三方布置”战略提出者熊廷弼的判决书下来了——斩。

从天启二年二月被抓,到天启五年八月被杀,熊廷弼自始至终都没有认罪。

八月二十八日,行刑当天,当监斩官“山东司主事” 张时雍,在西市宣读完熊廷弼的“罪过”后,熊廷弼依旧拒绝认罪,坚持不跪。

《启祯野乘卷一》中,记载熊廷弼相貌:

躯长七尺余,少髯,有膂力,能左右射。

明朝的尺子数值已经接近现代。按这个换算的话,熊廷弼得是一个身高一米九的大个。

这样的身高,站着怎么行刑呢?刽子手无从下手,只好从下半身开始,直到熊廷弼支撑不住,倒地。是不是有点“迷糊”,斩首怎么从腿部入手。

熊廷弼可不是一般的“斩立决”,是先凌迟,后“斩首”。

赴市时,挺立不跪,下刃仅及颈半,行刑者即以刀逆割之,惨哉。——《三垣笔记》

常规的凌迟是从头部入手,由上往下。中途咽气的话,“凌”满刀数收工。中途没断气的话,“凌”满刀数,再一刀了结。这个过程能持续多久,如果没有朝廷授意的话,刽子手一般会中途“失手”,尽早让当事人解脱。

但从腿部入手,从下往上“凌”呢,可真要了命了。史书用了“惨哉”二字形容,字数越少,事往往越大。

这还没完。“凌迟”只是对熊廷弼处理的第一步。“凌死”熊廷弼后,针对其肉身的刑罚并没有中断。

接下来,朝廷要对熊廷弼“枭首弃市,并传九边示众”。同时,大明帝国借着“熊廷弼”一案,开展了一次“九边教育整顿”运动。

02

古人写史,惜墨如金。一句对熊廷弼简短的处理结果,实际上包含了三种肉体极刑和一种精神鞭笞——凌迟、枭首、弃市以及传首九边示众。

明朝“弃市”可不是“一死百了”那么简单,它是一个极其侮辱的政治惩罚措施。具体包含了两层意义。

一是:古代,刑不上大夫。即使士大夫犯了事,为了维护士人阶层的颜面,对士大夫的惩罚,往往是密不公开的。因为肉身折损,已经够侮辱士大夫了。如果光天化日、大庭广众之下,再将其“一丝不挂”,“直播”受刑过程,这不符合士人精神。

二是:当众受刑之后,被判“弃市”之人,并不是将其肉身扔街上“晾晒”几天完事,而是要将其扔在荒山野岭或是指定地点,故意让猛禽野兽撕咬啃食,如果家人没有得到朝廷允许,绝不可能去收尸下葬。

说白了,是一种仅次于“挫骨扬灰”的死无葬身之地的死法。

熊廷弼被“弃市”在漏泽园(乱坟岗)。

江夏一带百姓自发焚香,偷偷刻了小碑藏在土里,有人刻了一行字:“冤如天高,忠如铁骨。”

1629年,崇祯二年,魏党覆灭,群臣多次上奏,崇祯方才同意了亲朋收敛熊廷弼。此时,距离熊廷弼去世已经四年,其“真身”早已无处可寻,顶多是走一个收敛安葬形式。

解决完熊廷弼,接下来就要对熊家人下手了。

熊廷弼所有的官爵封赏一律剥夺追回。追夺诰命,熊家一门全部被打成庶民,取消留京资格,限期回湖广老家听候发落。

03

天启六年,距离“熊廷弼案”已经一年。按理说,这场从严从快的案件理应画上句点了。

可在此时,朝廷缺钱了。天启正在重修三大殿,修到一半,资金链断了。一些“公忠体国”的奸佞,就给天启出主意,说“熊廷弼家还没抄没呢”。

第一位是巡关御史梁梦环,他站出来“检举”熊廷弼,称经略辽东期间,有一笔价值十七万零二十两的辽饷,下落不明,怀疑被熊廷弼给贪了。

梁梦环这份举报,本身就存在很大的疑点。大明九边的账本,就是一本糊涂账,梁梦环把检举金额精确到了“二十两”,平时都一盆浆糊的大明边将,突然脑袋灵光了。

惊不惊喜,意不意外。

况且。广宁之战,明朝大败,城池沦陷,账本已毁于战乱,梁梦环从哪来的精确数额。这笔钱要么被后金掳走了,要么发下去了,要么被熊廷弼给贪了。

前两个因素“死无对证”,那就不必查了,肯定是被熊廷弼给黑了。天启一道圣旨发到了熊廷弼老家湖广,要求捉拿熊氏后人,抄没熊廷弼所吞饷银。

上面有了明确导向,底下人自然会使出浑身解数。

湖广巡按翟凤翀将天启圣旨转达给江夏,知县王尔玉立刻将熊廷弼三个儿子熊兆珪、熊兆璧、熊兆琮羁押大狱,采取严刑拷打。

目的只有一个,交钱认罪。

远在广东担任御史的“阉党”鹰犬刘徽也随之起哄。这厮与熊廷弼和辽东没有一毛钱交集,居然自告奋勇跟梁梦环抬杠。

称,梁大人一派胡言,熊廷弼家底何止十七万,据我了解百万不止。

这厮更离谱,说得有鼻子有眼。

熊廷弼在辽之日,大将偏将咸受侵削,收受金盔金甲,动以数百副计,至与盗克军饷,假以买叚买布为名,陆运海运,送回原籍。且原领帑三十万,竟无下落,见在家资不下百万,而仅以十七万追还公家,何以服人心而伸国法也。——《明熹宗实录·卷七十九》

本来就让钱给缺疯了的天启帝,一听有这么多钱,双眼都快放光了,再令湖广“严提熊家”。

气得翟凤翀和王尔玉破口大骂,“阉党”太不是东西了,老子上哪去给皇帝凑这一百万。除了加大用刑力度,还能怎么办。

长子熊兆珪受不了折磨,于天启七年正月十七夜晚,趁守备不严,留下血书:“无父之冤,无家之存。”悬梁自尽。熊家五世孙也被发配,死于途中,真正做到了家破人亡。

熊廷弼夫人陈氏带着两丫鬟找知县王尔玉伸冤,直接被王知县打了四十大板,扔进了大狱。

见从熊家敲不出银子,湖广巡按翟凤翀和江夏知县王尔玉把目标锁定在了熊家姻亲上,以“藏脏协犯”为由将他们逐个抄没。

忠贤即矫旨严追,罄赀不足,姻族家俱破。——明史·列传第一百四十七

熊廷弼出身一般,八岁还给人放牛,上哪攀上有钱亲家。甭提刘徽说的一百万,连梁梦环的十七万也没拷打出来。

论无耻,明代这伙官僚简直无耻到登峰造极。

为了交差,巡按翟凤翀逼迫熊氏及其姻亲给朝廷“打欠条”,让子孙后代慢慢还款。

崇祯上位,阉党失势。当年正月,兵科给事中李鲁生借着新皇登基,当大赦天下的名义,叫停了这场无耻的追赃闹剧。

但在平反“熊廷弼”一事上,崇祯坚决不肯。又拖了一年半,扛不住首辅韩爌死缠烂打,崇祯才同意熊家给熊廷弼收敛安葬。

与同期的庙堂同僚相比,熊廷弼的能力和战略思想没有任何问题,他的确是明末“无数个无解”中的“最优解”。

直到崇祯皇帝即位,铲除阉党,才下旨为熊廷弼平反昭雪。然而此时,大明江山已然千疮百孔,辽东故土尽失,败局已定。崇祯叹道:“熊廷弼死得其冤。”但一切的忏悔,都为时已晚。

余波——明亡与熊廷弼的象征意义

熊廷弼死后三年,辽阳失守,再两年,袁崇焕守宁远,他比熊廷弼脾气更倔,打赢了却被崇祯活剐凌迟。

辽东三杰,一个死刑、一个罢免、一个凌迟,干脆明白:皇帝不想打仗,只想找替死鬼。

从熊廷弼之死起,辽东军心彻底散了,原本还能勉强抵挡的防线,在王化贞、杜文焕这帮人手上,三月内崩溃,后金长驱直入。

清军入关,熊廷弼成了正面典型。

乾隆修《明史》,专门写一篇奏疏,说熊廷弼是“明军事者巨擘”,“若不杀之,辽东未必全失”,这话背后还有一句没写出:“若我朝有此人,边疆岂能乱?”

清廷在控制汉臣这块,玩得比明朝还精,乾隆借着熊廷弼喊冤,实际上是在敲打臣子:忠不能忤逆,能不能活下去,还得看朕心情,可就算如此,他还是写下:“此人死,深可悯恻。”

明亡那天,熊廷弼的碑在江夏重新立了起来,百姓私刻的碑文藏不住,堂堂正正地写上了:“熊忠烈公,洒一腔热血于朝廷。”

魏忠贤那块祠堂,被人泼墨点火,一夜间烧光。

熊廷弼,死于权谋,毁于党争,败于朝廷。不是没能力,是不被容忍,不是没忠心,是被硬生生逼死。

几百年后,还有人在他的墓前烧纸,说:“此人若在,辽东不失。”

历史最终做出了判决:忠奸自分。熊廷弼的忠烈之名,永载史册;而魏忠贤之流,只落得一个被掘墓鞭尸、遗臭万年的下场。熊廷弼之死,非死于其过,而死于明朝末年那无可救药的党争与腐朽,他是那个黑暗时代最悲壮的祭品之一。

来源:百度百科,二楼象女士,豆包,DEEPSEEK