南山白丁说鸠摩罗什法师

繁体为了鸠摩罗什法师,走一回罗什村

今天一大早起来,就有一个念头在不停地鼓捣我:到罗什村去走一趟,把武威之行里有关鸠摩罗什法师的事情再丰富一下子。

罗什村在小城的南边二三公里。尽管我回老家的时候经常打这个村子新修的路穿过去上西河桥走天桥湖河堤路,但是,因为那个时候还没到武威去,对鸠摩罗什不了解,更不曾留意到罗什村就是因为鸠摩罗什法师而来的。你看,我就这么个没见识,还没眼光的人,眼睁睁儿眼窝底下的好处,楞是走了一回武威才灵醒过来。

其实上,这一次的甘肃之行,给我最大的点悟是:祖国各处的城市村落,就像撒满夜空的星星,都有它闪光的地方。就像我们这里,随便像重阳宫,草堂寺,文庙,娄敬庵,即便是我们村邻村,青一村,那里也有一块元代石碑,而且底座龟是汉白玉的。——汉白玉底座的,你敢猜测一下它的主人级别得有多高么?

好吧,话题扯回来,说说我到罗什村鸠摩罗什寺吧。今天,文管所王所长给我发了西北农林大学张廷桢教授写一篇的文章,《鸠摩罗什树寻踪与溯源》,文章里面提到,陕西西安鄠县罗什村鸠摩罗什寺是晋代末期建的。现在的这个寺,怎么说呢,应该是也跟全国其他地方的寺庙一样,受到过毁坏的。我这么说,有自己不太成熟的推断。这里,有一件东西先得给大家推出来。进寺迎面大院当间儿,是一块础石,整块儿青石,唐代的;能有关中农村过事时候用的大铁锅那么大。据行家们说,础石大,说明这里的殿大,柱子承重大。而现在的大殿,明显跟这个幸存的础石不匹配,要小很多,才它一半不到。也就是说,这里目前的这个殿的规模,是遭了毁坏,后来明成化二十年(1484年)重修的。

我今天来罗什村这里跑一趟,就是要搞清楚罗什村跟鸠摩罗什法师究竟是什么关系。到底是罗什法师在这里讲过经,还是他出去讲经的时候路过这里,在这个村子里住过?在搞清楚这个问题之前,我得先把罗什法师在凉州(武威)待了十七年后,到长安来的事情说一下。

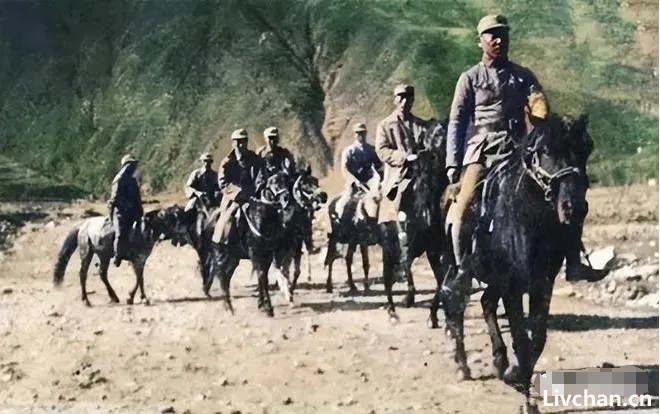

后秦弘始三年(公元401),秦王姚兴西伐西凉,攻克凉州(今天的武威),迎高僧鸠摩罗什入长安。设国立译经场,四方义学沙门,不远万里而至,达三千余众受法。

罗什法师译经,先住在逍遥园,后来移居大寺。而大寺即今日西安市鄠邑区的名刹草堂寺。罗什在大寺中构建一堂,以草苫盖,在此中译经。数十年间,罗什共译经74部384卷。大乘佛学广被中华民众。所传龙树中观“三论”,为中国佛教三论宗提供了立宗典据,所以后世尊鸠摩罗什为三论宗在中国为先祖,尊草堂寺为三论宗祖庭之一。但是,草堂寺这个名字的真正开始,还有点故事,费了些周折。

罗什在长安待了十二年。弘始十五年(413),罗什圆寂于此。南北朝时期(420-589),佛教发展大起大落。大寺在北方,所处的是北朝,北魏太平真君七年(446),太武帝灭佛,大寺被毁。草堂寺这个名字真正的确立,是在孝文帝(472-499在位)时,重兴佛教,大寺得以重建,因大寺废墟中已建有常住、草堂二寺,遂以草堂称寺名,沿用至今。后来不断的扩建,就成了现在的规模。

那么,罗什村,到底跟鸠摩罗什法师之间有着怎样的关系呢?罗什村距离草堂寺15公里左右,据推断,这个村子当时规模应该不小,而且应该处在交通要道,特别是山水环境比较优雅,民风比较淳朴。所以嘛,听我说,这里就有了点故事。

鸠摩罗什法师曾经有过两次“犯戒”,一次是他在凉州的时候,在那里留下了后代。到了长安这里,也有过一次犯戒。这一次的犯戒,说法略有出入,但是大抵是一回事儿。有说是皇帝很看重法师的学识德行,赐给他八个婢女,让她们照应他的生活起居。另一说是他向皇帝申请的,生活上需要照顾。

那么,在哪里给法师安顿比较好呢,罗什村就成了个理想之所。据传,法师曾经在这里生活过一段时间,留下了后代。——这就是罗什村子的由来。

现在的罗什村,很大呢,鸠摩罗什寺在它的南二街上。我是开车走南六街边儿的路进来的,听他们说路南还有一大片好几个街道也是罗什村的。

有一个问题我比较疑惑:武威鸠摩罗什塔底下,据说是鸠摩罗什法师的舌舍利子。而草堂寺鸠摩罗什寺塔底下也是他的舌舍利子。

有两种说法。原来,鸠摩罗什法师在译经的时候,尽管他非常严谨,反复斟酌,达到了佛经与文学双经典。但是,还是有人提出质疑。于是法师抓一把钢针塞进嘴里,说如果他的译经有误,他的舌头会被钢针刺烂。但是,法师的舌头毫发无损。

另一种说是据史书记载,鸠摩罗什大师在圆寂前曾立下宏愿:若他所译经典合乎佛意,愿死后火化时舌根不坏。当弟子们遵照佛礼将大师火化后,奇迹发生了,大师的肉身尽化,唯有舌根完好如初,色泽如金,坚固不毁,这便是世所罕见的舌舍利。

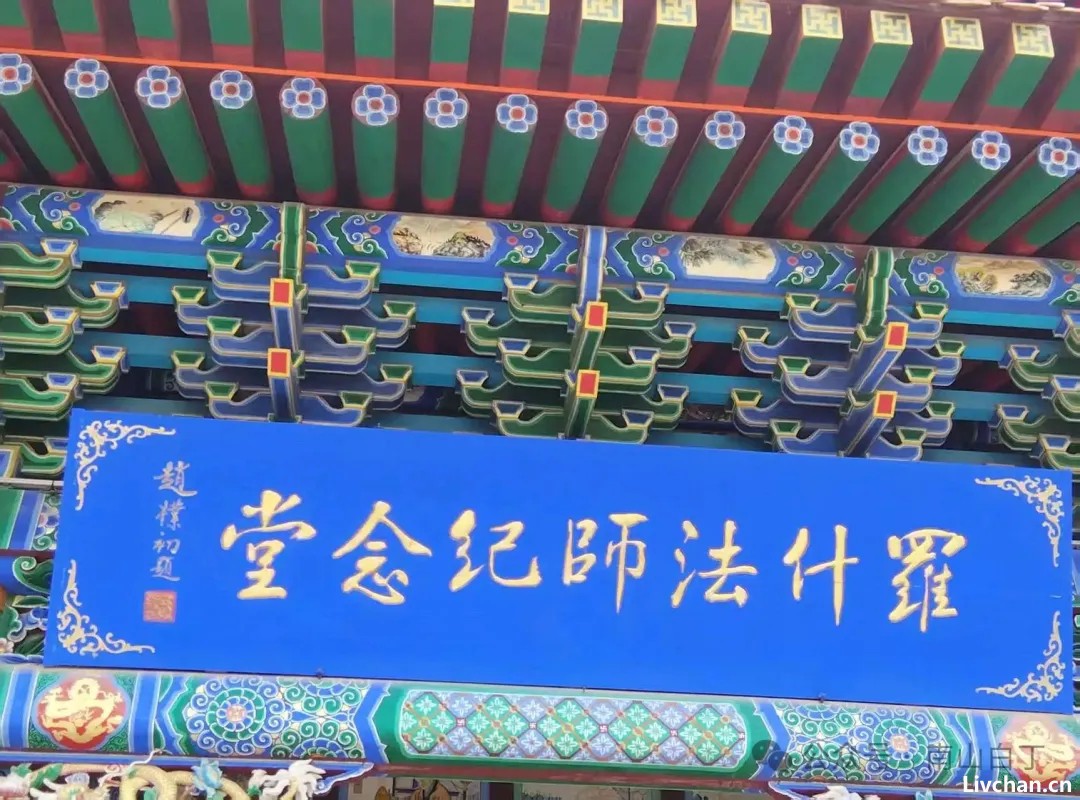

这让我想起来,在武威鸠摩罗什寺的时候,鸠摩罗什法师纪念堂旁边殿有一块匾额,上边是四个黑底金字:“舌生(起)莲花”。我当时很纳闷,这几个字写在这里是个什么意思。今天下午,才算是淘腾清楚了。

(陕西西安草堂寺)

(甘肃武威)

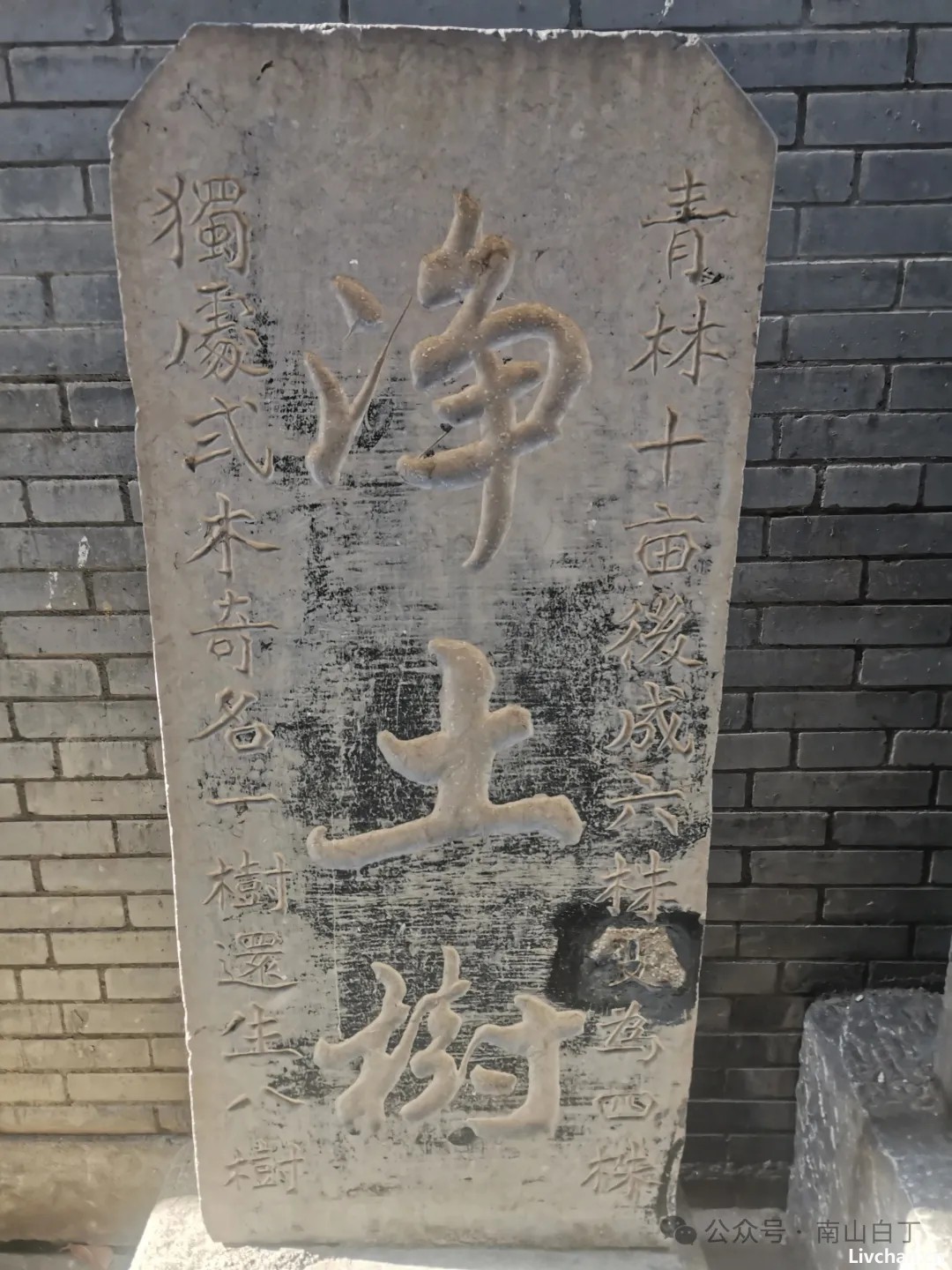

还有一个问题很有意思,真的是给了我又一个惊喜。张廷桢教授文章还解答了我心里的一个问题,那就是我在寺里拍到了一块石碑,上面写着“净土树”。我很不明白这里怎么会莫名去秒地搞这么个石碑,究竟是什么意思呢?

张教授文章里寻踪与溯源的鸠摩罗什树,它就是我们这里罗什村鸠摩罗什寺的树,我们这里的人把它们称作“脚汗树”。其实,它们就是法桐,也就是三球悬铃木。不知道这个碑上的“净土树”,跟我们这里人叫的“脚汗树”是不是一个树呢?

今天的罗什村之行,早上出门,傍晚进门。一方面更加充实了我的甘肃之行,同时也敲打了我:把身跟前的东西刨腾清,跟远行一样有意思。

所谓的神不过都是我们“神化”了的人——关于鸠摩罗什再说几句

去了一趟武威,写了好几篇关于鸠摩罗什法师的文章了。但是,手头上史生辉先生的《草堂寺志》,还是给我提供了更多的关于鸠摩罗什译经及他个人的资料。所以,今天有必要再啰嗦几句。——而且,以后,可能还要啰嗦。我们这里的石勇先生专门写了罗什法师研究的一本书。

写这样的文章,由于我们的资料来源受限,难免会有这样的情况。所以,不理解的人就怼我:“写个烂怂文章,咋老汉家尿尿,老抖不干净。”

我们这些门外汉,属非专业人员,大学又没学过,后来又没专门研究过,不过是因为出门游览了一回,一时兴起想写点相关的东西。资料和信息的来源,一个是道听途说,一个是网上搜索,最难得的就是有专门研究成品的书籍资料。这不,我就是在读我们本土人史生辉先生的《草堂寺志》,有了新的信息,才决定写今天的文章的。

我读书比较杂,主要是文学类书籍。在去兰州武威之前,刚好读完了著名作家柳青的《创业史》。当时,我还在考虑出去带《创业史》还是《人生海海》,最后还是带了后者。但是,关于《创业史》,我有些话一直想说,梁生宝这个人物形象太完美了,过于美化了。他就是个在合作化时期的一个有觉悟的青年农民,身上难免会有这样那样的缺点。但是,小说里的梁生宝太完美了,无瑕疵。太完美的东西,容易让人生疑,容易趋于虚假。当然,这只是我个人的感觉,而且柳青先生的第三部还没写,人就去世了,他肯定会有自己的构思的。何况中国文学发展的一个阶段,也确实风行写高大全人物形象。现在回过头看来,那的确是个缺憾。这样说来,路遥在他的《平凡的世界》里塑造的孙少安这个人物形象,你看他跟梁生宝那么像,但是又确实不一样。孙少安也跟梁生宝一样勤劳,对农活无一不精,思想意识也先进,而且政治觉悟也比较高。孙少安最先在双水村办砖瓦窑,日子翻了身,后来又承包了乡砖瓦窑,当了厂长。他更接地气的一点是,他听了好朋友的蛊惑后,头脑发热,要去投资影视。得亏叫他弟孙少平给劝阻了。——孙少安才是真正的先进青年农民形象。

因此上,我才有了今天的话题:所谓的神,——其实更想说的是,所有的神,不过都是我们神化了的人。无非是他们做出了比普通人巨大很多的贡献罢了。你看看关公,我们都尊他为神。但是我们又常常听人说,“光谝自己过五关斩六将,不说自己走麦城。”读《三国演义》的人,都了解关羽这个人的性格,高傲,谁都不服。在蜀的一众大将里,也只有他的三弟,在他眼睛里有位置。其他的,包括赵云,老将黄忠,他的态度都不咋样。你仔细读读《三国演义》,关于的这个性格,他不失荆州都不行,迟早要出点事情的。

话题扯得有点远,我就是想说,鸠摩罗什法师他首先也是个人,不过在佛界成就非凡。我们应该从人的角度来看待这个神一样存在的法师。

我们先从鸠摩罗什的身世谈起吧。对于“神”,传说里他们往往一出生就异于常人,有的耳大垂纶,有的鼻口宽阔,有的脑袋异形,有的干脆天崩地裂,莫名出现自然异象;还有的更玄乎,说在母胎里怀了二十四个月。这不过都是为了神化他而做的铺垫,其他不说,怀二十四个月才出生,这可能不?稍微懂点生育常识的人,都知道个“十月怀胎一朝分娩”。

鸠摩罗什(344-413),他其实是个混血儿,父鸠摩炎,天竺(今印度)人,家世国相;母龟兹王之妹,也就是今新疆库车人。据《出三藏记集·鸠摩罗什传》记载:“什之在胎,其母慧解倍常,往雀梨大寺听经,忽自通天竺语,众咸叹异。有罗汉达摩瞿沙曰:'此必怀智子。'”鸠摩罗什出生后不久,其母誓要出家,为此重病不起。在罗什七岁的时候,他随同母亲出家,从佛图舌弥受经学道。罗什学经非常刻苦,日诵千偈,偈有三十二字,共三万二千言。诵《毗昙》既过,师授其义,即自通达,无幽不畅。有一点要说明一下,正是因为罗什母子的身份关系,所以他们才能有这样的条件。

罗什九岁的时候,就跟随母亲出游。冒千难万险,过了印度河,遇到了名德法师槃头达多受学。达多法师才明博识,独步当时,名播诸国,远近师之。罗什在这里学到了很多东西,经常被邀入王宫,“集外道论师”,质疑探讨。自此,罗什名声鹊起,很多国家争相邀请。罗什年十二时,随母还归龟兹。

当时的龟兹国,佛学大盛,僧众达万人之多。罗什没有停止学习的脚步,十九岁时诵大、小乘经二百余万言。二十七岁时跟随沙勒国太子达摩弗多学《阿毗昙》《十诵律》等。在莎车国,开始弃小乘而归心大乘。自此,他广诵行化,每年讲经,影响波及临近诸国;西域诸国诸王,也长跪高座之侧听经。罗什的声名,响彻西域。

公元352年,少数民族里的氐族苻健建国长安。公元357年,苻坚即帝位。苻坚这个人崇儒敬佛,他久闻罗什大名,因此在公元383年派吕光率兵七万,讨伐龟兹及焉耆诸国,迎罗什法师。

在这里的时候,有了罗什法师的第一次被迫破戒。

话说吕光攻破龟兹,见到了罗什,看他年龄尚小,而且长相清奇俊美,“强妻以龟兹王女”,也就是逼迫着把龟兹王的女儿嫁给了罗什。罗什拒而不受,吕光就用醇酒灌他,并把他跟龟兹国公主关闭在密室里。罗什法师后来也常常为此次破戒惭愧不止。

后来,罗什法师随同吕光到了凉州。肥水之战中,前秦大败灭亡,苻坚被杀。吕光据守在凉州,罗什也在这里待了长达十七年之久。吕光父子既不弘道,不重佛法;又担心罗什足智多谋,担心放他出去被人家重用。所以,尽管远在长安的姚萇久慕罗什高名,虚心要请,但是始终不能成行。罗什这个时间段多年滞留在这里,反倒冥心真境,陶其渊致,又学习汉语,熟悉秦地风俗,为他后来到了长安译经做足了铺垫。公元401年九月,姚兴迎罗什入了长安。

姚兴这个人做皇帝的时候,很有些作为。他不但治理国家很有方法,他本人也深通佛法。对待像罗什这样的域外高僧,非常看重。《高僧传》里记载:罗什“不住僧房,别立廨舍,供给丰盈。”对于那些四圣八俊十哲,同样高看。于是,才有了今天草堂寺这样国家译经场的前身。也就是说,佛经翻译,从这个时候起,才第一次变成了国家行为,改变了以前个人散打的凌乱局面,更加具有连续性系统性。实际上罗什法师带来的不仅仅是文化艺术,佛经及他的意译方法,还有乐器,风俗,种植物。可以这么说,他是个文化使者。

有句话是这么说的,“上有所好,下必从之。”佛学能在这个时候这么兴盛,跟姚兴这个当皇帝的有着直接关系。而且,资料上记载,姚兴也经常于广众大庭之下讲经论道。罗什法师的到来,以及随同的弟子以及各地僧众给了他更多研究探讨机会和渠道。这就像宋徽宗,他本人喜欢绘画书法,所以宋代时候,是公认的文人的黄金时代。

这里还有个很有意思的事情。就是罗什法师车马劳顿地从凉州远道而来,到达鄠县地界的时候,肯定是赶路赶了有了好些日子了。他们一行渡过涝河,——户县母亲河,风尘仆仆,又饥渴又困乏,于是在涝河东岸边儿上的罗什村那里歇了脚。前面已经说了,罗什法师也是个人,走得乏尽了,看到几棵树,就噗嗒一下就地坐下歇息,丟了帽子不说,还把鞋都脱了,靠在那里美美地歇了一晌。因此上,户县城南二三公里的罗什村鸠摩罗什寺里才有了净土树,或者说我们这里人叫的脚汗树之说。

有一个情况必须得说明一下,地理状况随着历史的进程也发生了很大变化。我们今天看到的高地,当初可能是低洼处。而今天少水的地方可能正是河道。今天的草堂寺,地势比较高。但是据说在盖后边几个大殿的时候,底下挖出了至少两个碌碡叠摞起来,才到达水平线的。而我们今天看到的涝河,自然河道完全不是今天这个样子,水流也不是现在这个小孩尿尿那么一点点儿。罗什村在涝河东岸,按照地理学方面的知识来说,北半球河流东岸的冲刷要厉害得多,因此当时要过河,罗什法师一行的确是费尽了气力的。

罗什村距离草堂寺十五公里距离,根据前面资料上说的,姚兴在给罗什法师专门修建了译经场,他居住的地方有单独处。那么,会不会就在他歇脚的罗什村这里呢?很有可能。

关于鸠摩罗什法师,我现在在读的史生辉先生的《草堂寺志》,提供了不少信息。还有我们户县本地人陈景富先生的《草堂寺》一书,我暂时还没有借到,估计还有不少的信息。所以说,我再啰嗦的脚步,可能还不能停止。

但是,今天特别要说明的是,我们无论去天水伏羲庙,去宝鸡炎帝陵,去黄陵县的皇帝陵,或者到其他供奉祖神的地方,我们一定要怀着虔诚恭敬之心,但是同时也要让自己在浓重的神化里有自己的认识。他们的努力,敢于为先,那种精神才是最重要的。

很多人,很多事情,很多东西,往往就是这样的:因为距离或者时间的遥远,而变得陌生神秘,于是更容易被神化,特别是裹上一层一层的神话传说神话故事后,改变了我们的认知方法。

我出门旅游的机会不多,所以才特别珍惜为数不多的出门机会。我也把自己看待阅读时候文学人物形象的方法,用在了对待出门旅行上。这样,可能旅行会更有收益。

今天走过街上的时候,守在店铺门口的几个老板正在跟人视频:“哎呀,还有半个小时就到独库公路了。洒脱得很嘛。”那种羡慕,从话语里都飞了出来。

我这不是刚从武威回来嘛,抖音里很多还在武威的,要去武威的,都让我不得不对武威那里的一切再回味,对鸠摩罗什法师的事情再探究。最遗憾的是,在武威鸠摩罗什寺里,把“舌起莲花”那个匾额看了好长时间,没有拍下来。

来源:南山白丁