千亿帝国的造假幻梦:李兆廷与东旭集团的兴衰路

繁体

东旭集团官网截图

东旭集团是一家位于河北的企业,成立于1997年,曾用名河北东旭投资集团有限公司,主要产业为光电显示材料、高端装备制造、半导体硅碳材料等,拥有东旭蓝天、嘉麟杰等上市公司 。

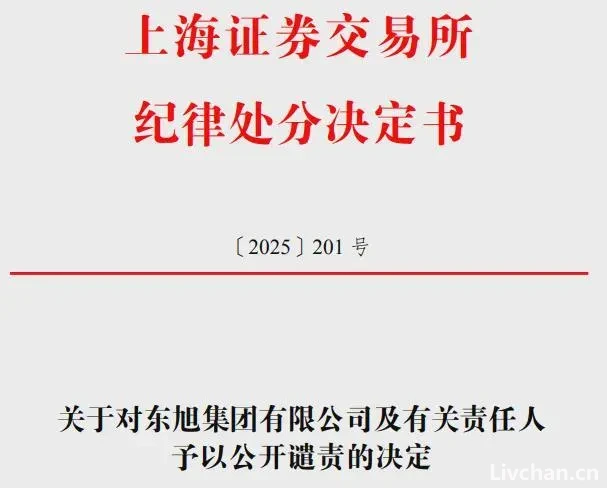

2025年9月29日,上海证券交易所出具纪律处分决定书,作为债券发行人,东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”)因未在法定期限内披露2024年年度报告,与时任董事长等4名核心责任人一同被公开谴责。这是该公司第二次因定期报告披露违规受自律监管惩戒——此前,其已因2023年年报延迟披露被上交所通报批评。

年报披露乱象仅是冰山一角。中国证监会河北监管局此前作出的行政处罚决定证实,东旭集团存在跨度长达五年的系统性财务造假,违规情节远超信息披露范畴。

6月6日,河北证监局发布两份《行政处罚决定书》,对东旭集团及实际控制人李兆廷等相关当事人合计罚款超12.4亿元,对东旭光电及相关当事人合计罚款超4.2亿元,李兆廷等人还被采取终身证券市场禁入措施。除此之外,6月6日,上交所发布《纪律处分决定书》,对东旭集团、实际控制人李兆廷暨时任董事长李兆廷、时任董事郭轩等13人作出公开谴责、5年内不接受其提交的发行上市申请档、公开认定终身或10年内不适合担任董监高人员等纪律处分。

河北证监局称,经查明,东旭集团和13名当事人存在以下违法事实:一、东旭集团在债券市场披露的信息存在虚假记载、发行公司债券存在欺诈发行;二、李兆廷及东旭集团组织、指使东旭光电从事信息披露违法、欺诈发行股票行为;三、李兆廷及东旭集团组织、指使东旭蓝天从事信息披露违法行为。

河北证监局查明:2015年至2019年,东旭集团通过虚构业务等方式进行财务造假,虚增收入分别为43.76亿元、96.01亿元、128.33亿元、141.49亿元、68.66亿元;虚增2015年至2018年年度利润总额分别为15.48亿元、34.15亿元、47.31亿元、54.62亿元,虚减2019年年度利润总额21.55亿元。

2015年至2019年,东旭光电通过虚构业务等方式进行财务造假,虚增收入分别为18.14亿元、37.05亿元、43.06亿元、42.90亿元、26.45亿元;虚增利润总额分别为8.63亿元、13.69亿元、13.15亿元、14.45亿元、6.35亿元。

仅上述两项,东旭即虚增收入合计645.85亿元,虚增利润合计207.83亿元,财务造假的疯狂程度简直没有底线。

鉴于上述违法行为,河北证监局对东旭集团有限公司责令改正,给予警告,并处以58324万元罚款;对李兆廷给予警告并处以58854万元罚款;并对李兆廷等5人采取终身证券市场禁入措施,对李某、吴某伟采取10年证券市场禁入措施。

另据河北证监局发布的《行政处罚决定书〔2025〕2号》,对东旭光电、李兆廷等21位当事人合计给予约4.2亿罚款,对对王某鹏、徐某智等5人采取10年证券市场禁入措施,对刘某泰、黄某亮等5人采取5年证券市场禁入措施。

李兆廷,图片来自东旭集团官网

千亿帝国的造假幻梦:李兆廷与东旭集团的兴衰路

2025年6月,河北证监局两份行政处罚决定书的落地,为"东旭系"的资本市场闹剧画上了沉重句号。58324万元的集团罚款、58854万元的个人罚单,以及李兆廷等人终身市场禁入的惩戒,揭开了这家曾被誉为"中国版康宁"的千亿企业长达五年的造假秘辛。从石家庄柴油机厂的技术员到身家百亿的首富,再到被监管重锤的造假者,李兆廷的人生轨迹与东旭集团的兴衰史,堪称中国资本市场的一部警示录。

起家:从技术员到创业者的转型

1965年出生的李兆廷,人生的前三十年与工业制造紧密相连。1986年从河北工业大学机械工程系毕业后,他进入石家庄柴油机厂,从基层技术员逐步晋升至副总经理,在机械制造领域积累了扎实的行业经验与资源 。这段国企经历不仅锻炼了他的管理能力,更让他对制造业的政策导向与市场机遇有着敏锐感知。

1997年,32岁的李兆廷做出了改变人生的决定——辞职创业。彼时正值 CRT(阴极射线管)显示技术鼎盛期,电视机、显示器等终端产品需求旺盛,为上游玻璃外壳生产设备带来了广阔市场。李兆廷与妻子李青共同创办工厂,聚焦 CRT 装备制造,这便是东旭集团的雏形。凭借对制造工艺的熟悉和精准的市场定位,东旭在 CRT 设备领域迅速站稳脚跟,完成了原始资本积累。

扩张:借壳宝石集团的资本一跃

2004年,李兆廷敏锐地察觉到产业变革的信号:液晶显示技术正在取代 CRT 成为主流。他果断做出战略转型决策,将东旭的业务重心转向平板显示领域,并于2003年提前布局液晶玻璃基板研究所,为技术转型储备力量 。这一决策精准契合了当时国家推动"进口替代"的产业政策——液晶玻璃基板作为显示产业的核心材料,长期被海外企业垄断,成为制约中国显示产业发展的"卡脖子"环节,政策扶持力度持续加大。

要实现从装备制造到核心材料生产的跨越,仅靠自身积累难以快速突破,并购重组成为东旭的必然选择。李兆廷将目光投向了石家庄本地的国企——宝石集团。作为当时国内知名的显示器件生产企业,宝石集团拥有成熟的生产基地、技术团队和市场渠道,但其国企体制下的经营困境为东旭提供了介入机会。

2010年6月,东旭集团迈出了关键一步:以旗下石家庄旭新光电50%股权向宝石集团增资。此次增资后,东旭集团持有宝石集团47.06%的股权,石家庄国资委仍以52.94%的持股保持控股地位,但李兆廷凭借资本注入获得了宝石集团法人代表的职位,实现了对企业经营的实际掌控 。这一安排既规避了直接收购的高成本,又为后续控股铺平了道路。

2011年8月,时机成熟的东旭集团再次出手,以5.31亿元的价格从石家庄国资委手中受让宝石集团22.94%的股权。交易完成后,东旭集团的持股比例飙升至70%,正式成为宝石集团的绝对控股股东。随后,东旭集团推动宝石集团旗下上市公司宝石A完成资产重组,将液晶玻璃基板等核心资产注入上市公司,宝石A更名为东旭光电,李兆廷成为这家A股公司的实际控制人。

借壳上市成为东旭发展的分水岭。资本市场的融资功能为东旭的技术产业化提供了资金支撑,第4.5代、第5代TFT-LCD液晶玻璃基板生产线相继实现量产,东旭光电迅速成长为国内液晶玻璃基板行业的龙头企业。上市后,东旭光电股价一路飙升,市值最高突破千亿,李兆廷的身家也水涨船高,为其后续打造"东旭系"资本版图奠定了基础。

鼎盛:千亿"东旭系"的版图扩张

掌控东旭光电后,李兆廷的资本运作步伐明显加快。2015年,东旭集团收购上市公司宝安地产,注入光伏资产后更名为东旭蓝天,切入新能源赛道,搭上了"碳中和"概念的东风 。2016年,东旭系再下一城,通过股权受让控制嘉麟杰,将业务延伸至纺织领域。此后,李兆廷又通过参股、控股等方式涉足金融、地产、医药等多个领域,一个庞大的"东旭系"资本版图逐渐成型。

巅峰时期的东旭集团,依托东旭光电在显示材料领域的布局,以"中国本土最大、世界排名第四的液晶玻璃基板生产商"自居。李兆廷本人更是荣誉加身,先后获得"2012创新中国十大年度人物""2016年中国十大年度经济人物"等称号,并当选第十二届全国人大代表 。2019年,他以235亿元身家位列胡润百富榜第140位,稳坐石家庄首富之位。

然而,在光鲜的表象之下,危机早已潜伏。东旭系疯狂扩张带来的资金压力日益凸显,其财报中开始出现诡异的"存贷双高"现象——截至2019年三季度末,东旭光电账面货币资金高达183亿元,但其短期借款和应付债券合计却超过200亿元。这种反常的财务数据已悄然向市场发出警示信号,但沉浸在扩张喜悦中的东旭集团并未停下脚步,反而选择用更大规模的造假来掩盖问题。

造假:五年虚增百亿的骗局

河北证监局的调查结果显示,东旭集团的财务造假始于2015年,恰是其加速资本扩张的关键节点。为了维持上市公司股价、满足融资条件,李兆廷主导了这场系统性的财务造假,通过虚构业务、虚假记账等方式,构建了一个虚假的盈利假象。

在收入与利润造假方面,东旭集团的造假规模逐年升级。2015年虚增收入43.76亿元,2016年增至96.01亿元,2017年突破128.33亿元,2018年达到峰值141.49亿元,2019年虽有所回落但仍虚增68.66亿元。五年间,东旭集团累计虚增收入高达478.25亿元,相当于每天要编造超过2600万元的虚假收入 。利润造假同样惊人,2015年至2018年分别虚增利润总额15.48亿元、34.15亿元、47.31亿元、54.62亿元,仅2019年因债务危机发酵才虚减利润21.55亿元,五年累计虚增利润130.01亿元。

为了让造假显得真实可信,东旭集团在货币资金上大做文章。2015年至2018年,通过财务不记账、虚假记账等方式,各期末分别虚增货币资金79.57亿元、247.72亿元、447.90亿元、337.21亿元,其中2017年末虚增货币资金规模接近450亿元,足以覆盖其当时的大部分债务 。这些虚假的货币资金不仅欺骗了投资者,也为其在交易所及银行间债券市场欺诈发行债券提供了支撑。

财务造假之外,东旭集团还通过“造假数据套取融资”,实施债券欺诈发行。在“18东旭01”“18东旭02”公司债券发行文件中,其直接援引2015年、2016年含虚假记载的年报数据,使不符合发行条件的债券成功获批,存在欺诈发行行为。

此外,李某廷、东旭集团组织、指使东旭蓝天、东旭光电从事信息披露违法、欺诈发行股票行为。

东旭集团以预付资金形式占用东旭蓝天资金,2018年至2020年发生金额分别为61.89亿元、19.34亿元、1.23亿元,且均未在年报中披露。

更令人震惊的是,东旭集团将上市公司当作"提款机",通过关联交易等方式非经营性占用资金。截至监管调查时,东旭集团及其关联方占用东旭光电、东旭蓝天货币资金尚未归还的金额合计高达169.59亿元,其中仅占用东旭光电的资金就达95.95亿元 。这些资金被用于填补集团其他业务的资金缺口、维持资本运作链条,最终随着造假败露而难以追回。

崩塌:债务爆雷与退市结局

2019年11月,上海清算所的一则公告推倒了"东旭系"危机的第一张多米诺骨牌——东旭光电发行的中期票据未能如期兑付付息资金。这一违约事件让市场对其财务数据的质疑瞬间爆发,资金链断裂的风险浮出水面。

随后,债务危机迅速蔓延。东旭光电未能兑付多个中期票据,东旭集团的经营状况急转直下,盈利能力持续恶化。2019年至2023年,东旭集团累计亏损520.27亿元,东旭光电五年累计亏损109.76亿元,东旭蓝天同期累计亏损30.53亿元,"东旭系"已几近丧失造血功能 。截至2024年6月底,东旭集团资产负债率高达84.86%,流动负债超过1320亿元,债务重组协议虽暂缓了偿债压力,但未能根本解决流动性难题。

监管部门的调查与处罚接踵而至。2024年5月,东旭蓝天、东旭光电因未按时披露年报被证监会立案调查;7月,深圳证监局查明东旭集团非经营性占用东旭蓝天资金77.96亿元;9月,两家上市公司因涉嫌信息披露违法违规再次被立案。2024年10月,东旭光电因股价连续20个交易日低于1元,黯然退出资本市场;2025年4月30日,东旭蓝天也步其后尘完成摘牌。

2025年3月至6月,监管处罚尘埃落定。证监会对李兆廷立案调查,河北证监局对东旭集团、东旭光电及李兆廷等43名责任主体合计罚款约17亿元,对李兆廷等5人采取终身证券市场禁入措施,另有多人被采取10年市场禁入措施 。上交所同步对东旭集团及李兆廷等13名责任主体作出纪律处罚,这场持续五年的造假骗局最终以严厉的监管惩戒收场。

2025年9月29日,上海证券交易所出具纪律处分决定书

余思:资本游戏的代价

东旭集团的兴衰留下了沉重的启示。李兆廷曾精准把握 CRT 向液晶显示转型的产业机遇,借助政策扶持实现了企业的快速发展,但其后来沉迷资本运作,将财务造假当作扩张的"捷径",最终亲手摧毁了自己打造的商业帝国。

这场造假案不仅让投资者蒙受巨大损失,也对资本市场秩序造成严重冲击。东旭集团曾宣称要"将核心新型显示材料国产化率提高到30%-40%",其在玻璃基板领域的产业布局一度具备实际价值,但造假行为消耗了企业信誉与资源,使得原本有望实现的"国产替代"目标化为泡影。

从技术员到首富,再到市场禁入者,李兆廷的人生轨迹印证了一个道理:产业发展的根基在于真实的技术创新与合规经营,任何试图通过财务造假撬动资本杠杆的行为,终将受到市场的惩罚与法律的制裁。东旭集团的造假之路,成为中国资本市场发展史上又一个深刻的反面教材。

来源:海阔天空A

本文反馈