有文凭没文化:当代中国高学历普及下的文化缺失

繁体文凭易得,风骨难寻:高学历普及下的文化缺失

文凭本应是知识与修养的见证,是文明传承的载体。但在现实社会中,不少握着高等学历证书的人,却用行为演绎着“有文凭没文化”的荒诞剧,沦为精神世界的贫瘠者——既无道德底线,更缺风骨气节。

在剖析“有文凭没文化”的荒诞现实之前,有必要厘清“文凭”、“文化”与“风骨”这三重概念的本质与关联。

文凭,是教育经历的凭证,是“术”的层面。它量化了一个人对特定领域知识技能的掌握程度,是步入社会的敲门砖,其价值在于外在的证明。

文化,则远超越知识本身。它是内化于心的修养,是“道”的体现,涵盖了人文关怀、道德伦理、审美情操以及对文明成果的敬畏与传承。其价值在于内在的塑造,决定了人如何运用知识、如何看待世界与自我。

而风骨,则是文化修养在人格上的结晶与升华,是“道”的最高体现。它表现为不媚俗、不苟且的气节,坚守原则的定力,和独立不倚的人格尊严。它是文化的脊梁,使知识与道德转化为一种精神的力量。

插图由豆包AI生成

由此可见,文凭易得,文化难求,风骨尤甚。当下已经普及各级国民教育的中国社会上的诸多丑态,根源正在于教育体系与社会观念对“术”的过度追求,与对“道”的严重忽视,使得部分高学历者手握知识的利器,却迷失了精神的坐标,最终沦为“有术无道”的精致利己主义者,乃至“有文凭没文化”的精神贫瘠者。

“有文凭没文化”:高知群体中的精神空心症

官场中“学者型官员”的堕落最具讽刺意味。

中国环境科学研究院原院长孟伟,顶着院士头衔与全国人大代表光环,本应是治污护生态的领军者,却将学术造诣转化为敛财工具——分配科研项目要收钱,提拔干部要收钱,甚至在纪检组织调查当天,刚表态配合就转身收受礼金数万元。这位恢复高考后的第一届大学生,曾因父母求人办事的窘迫发誓出人头地,最终却深陷“被人求的心理满足感”无法自拔,人前穿破洞袜子装节俭,人后贪腐数额特别巨大,从治污者变成了政治与自然生态的“污染源”。

贵州博士官员唐兴伦,历经清华博士后深造的学术淬炼,从政后仍未抵挡住权力的腐蚀,最终身陷囹圄,印证了学历高低与道德防线、气节风骨强度并无必然关联。

学界与职场中,高学历光环下的道德崩塌同样触目惊心。

北大能源系博士冯宝平,手握顶尖学府的知识积淀,却将智慧用在设计骗局上,以成立售电公司为名诈骗2600余万元,最终获刑十年。

某化学博士因工作纠纷,竟利用专业知识多次向同事水杯中投毒,用精确称量的叠氮化钠实施伤害,将实验室里的严谨变成了害人的利器。

中科院副研究员张某隐瞒婚姻状况发展婚外情,致对方流产抑郁,用学术精英的身份进行情感操纵,完全背离了基本的伦理准则。

这些人精通公式与理论,却不懂“己所不欲勿施于人”的朴素道理,正如有人所言,他们是“高学历的野蛮人”,头脑中没有对他人利益的基本尊重,更无文人应有的风骨。

文化领域的乱象更显“文凭空壳化”的荒诞。

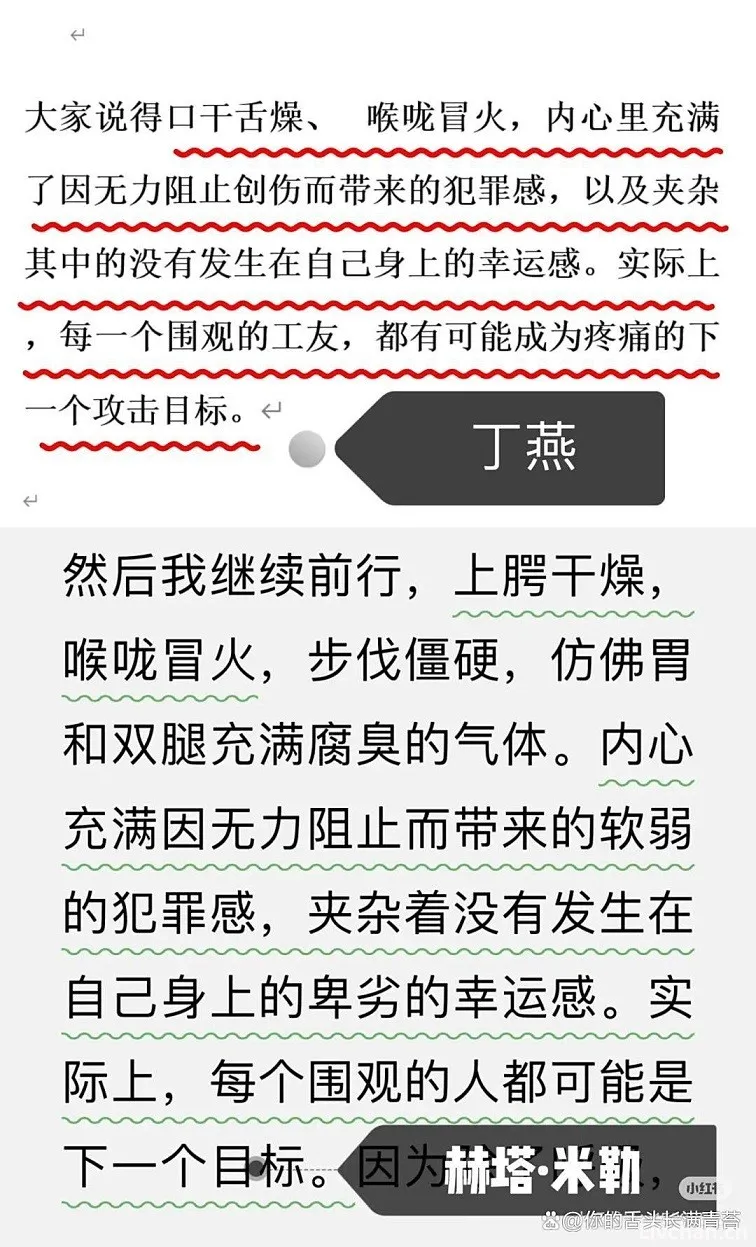

文坛之上,抄袭成了部分高知作者的“捷径”:童书作家常怡的《故宫里的大怪兽》被指大量照搬安房直子等作家的内容,文学新秀焦典的《木兰舟》出现与万玛才旦小说一模一样的句子,甚至资深作家李凤群在自序中直接挪用余华的感悟。最近又爆出广东省作协报告文学创作委员会副主任、广东省报告文学学会副会长、“文津奖”得主丁燕大量抄袭的丑闻。

这些握着出版合同、顶着作家头衔的人,本该是文化传承的接力者,却沦为文字的“搬运工”,把寒窗苦读换来的学识变成了抄袭的遮羞布。

书法界里,“丑书”乱象愈演愈烈:

一些顶着“教授”“专家”头衔的人,放弃对传统笔法的钻研,转而以嘶吼泼墨、射笔乱涂等夸张形式博眼球,用“拖把写字”“水桶泼墨”制造噱头,将书法艺术异化为收割流量的工具,却对自学成才的少年书法爱好者横加指责“笔法不正规”。

而各类山寨文化协会更是名利场的缩影,“中国书画家协会”“中华海峡两岸书画艺术家协会”等被曝光的离岸社团,只需花数百元就能随意刊登“大师简历”,打着“中美协会员”“中华国礼”的旗号直播卖画,让不明真相的消费者受骗,也严重玷污了正规协会的声誉。

这些身在文化圈的高知者,丢了对艺术的敬畏,只剩对名利的贪婪,早已将“文人气节”抛诸脑后。

文凭与文化脱节:高学历时代,我们丢了什么

日常场景中,文凭与素养的割裂更为普遍

仅2025年10月,北京就接连曝出游客长城刻字事件:先是3日,21岁的刘某某提议男友满某在司马台长城烽火台墙体刻下两人名字与图案,面对其他游客提醒视若无睹,最终被警方拘留并罚款;24日,又有粉衣女子在八达岭长城好汉坡刻字,即便被网友当场劝阻仍我行我素,最终被立案调查并纳入景区黑名单,限制参观北京全市景区。

这些年轻人大概率受过高等教育,却连“保护文物”的基本常识与敬畏之心都没有,用破坏性方式留下“印记”,暴露的正是文化素养的缺失。

更有不少高学历者将手机短视频与游戏当作精神主食,沉迷于“无需动脑的多巴胺快餐”,高校教师群体日均刷短剧时长已达98分钟,远超普通上班族,却挤不出半小时读一本经典。

这种碎片化娱乐消解了深度思考能力,让他们习惯了即时满足的享乐模式,却在书本里的人生智慧面前望而却步。

当挫折来袭,学业失利、职场不顺、生活受挫的时刻,他们既没有从书籍中汲取的抗压智慧,也缺乏沉淀出的情绪调节能力,第一反应不是自省解决,而是将责任归咎于外界——抱怨学校教学不佳、指责同事排挤、埋怨父母不够努力,更有甚者因无力感走向极端,将“摆烂”当作逃避,把冲动视作解脱。

他们能在游戏里通关升级,却过不了现实中的关卡;能记住短视频的段子,却悟不透“艰难困苦,玉汝于成”的古训,精神世界的荒芜让学历光环显得格外空洞。

那些有文凭没文化、无风骨的人,看似手握人生的“硬通货”,实则丢失了精神的“主心骨”。他们的可怜之处,不在于缺少知识的武装,而在于匮乏文明的滋养与气节的支撑。当学历褪去光环,暴露的是灵魂的空洞与荒芜——这既是个体的悲哀,更是对功利化教育生态的质问。

究其根本,这种现象源于教育对“术”的过度追求与对“道”的严重忽视。

而“有文凭没文化”的症结,又远非教育“重术轻道”所能完全概括,它更深植于社会价值观、制度设计与历史文化的断层之中。

其一,在于社会价值观的扭曲与“单一成功学”的压迫。

当财富、权力与名声被奉为成功的唯一圭臬,整个社会便弥漫着急功近利的浮躁之气。在此氛围下,文凭被异化为换取这些世俗利益的“硬通货”与“快车道”。求学的目的,从“修身明理”堕落为“投资变现”,内在的文化修养自然在功利目标的挤压下无暇顾及,沦为可有可无的装饰。

其二,在于制度设计与评价体系的系统性失衡。

从一考定终身的高考指挥棒,到唯论文、唯项目、唯帽子的高校评价与职称评定体系,我们的核心制度大多精于量化“术”的成果,却难以衡量“道”的境界。一个人的品德、诚信与人文关怀,因无法被精确打分而遭到边缘化。这种制度性的筛选与激励,无形中引导并固化了一种“重才轻德”的路径依赖。

其三,不可忽视的是历史文化脉络的隐性断层。

近代以来的文化浩劫与市场经济大潮的接连冲击,使得传统知识阶层“修身齐家治国平天下”的价值追求与“士以天下为己任”的风骨精神,在现代教育体系中未能得到有效的衔接与传承。传统士人精神的脊梁一旦断裂,当代知识分子在面对权力与资本的诱惑时,便更容易失去其文化本位,陷入身份认同的迷茫与精神上的无所依归。

因此,教育的“重术轻道”既是因,也是果。

它是扭曲的价值观、失衡的制度与断裂的文化共同作用下的集中体现。唯有看清这多维度交织的根源,我们才能更深刻地理解,为何一纸文凭,竟会与内在的文化修养和风骨气节,产生如此触目惊心的背离。

当教育体系将分数与学历作为核心目标,社会评价以物质成就为主要标尺,人们便容易陷入“唯学历论”的误区,把知识学习异化为获取利益的工具,却遗忘了文化修养中最核心的道德底色、人文精神与文人风骨。抗战时期,西南联大教授们拒绝国民政府特别办公费,直言“虽啼饥号寒,而不致因不均而滋怨”,这份气节曾是知识分子的精神标识,如今却在部分高学历者身上难觅踪迹。学历只是教育经历的凭证,而文化是价值观、道德观与行为习惯的综合体现,风骨气节更是需终身修行的精神内核,前者易得,后两者却非文凭所能承载。

当然,我们并非要以偏概全,否定整个高知群体。在喧嚣与沉沦之外,仍有无数人用行动守护着知识的尊严与文人的风骨。有如坚守乡村教育一线的‘最美教师’,有如将毕生积蓄捐赠母校的已故教授,有如在国际学界为国争光却淡泊名利的科学家。他们的存在,恰似浊流中的清泉,提醒我们问题的根源不在于文凭本身,而在于持有文凭的人将其引向了何方。正是这些‘民族的脊梁’,反衬出前述乱象的可悲与可耻。

插图由豆包AI生成

重塑‘文凭’与‘文化’的联结,不仅关乎个人的立身之本,更关乎一个民族能否行稳致远。当教育能重新点亮‘人’的内在光辉,我们方能期待,手中的文凭不仅能叩开事业的大门,更能承载起一个丰盈、厚重而有风骨的灵魂。

本文初摘录于:2025-10-27,最后校对或编辑于:2025-10-27