陈仓改宝鸡、常山改石家庄…这些好听的古地名为啥要改?

繁体

假如古代诗人用现代地名写诗作词,我们将会看到:

李白:枣庄美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。

白居易:九江江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。

范仲淹:庆历四年春,滕子京谪守岳阳市……

(李白原句是“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光” ;白居易原句为“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟” ;范仲淹《岳阳楼记》开篇是“庆历四年春,滕子京谪守巴陵郡” 。)

不是,这对吗?

清乾隆,金嵌珍珠天球仪(故宫)

虽然地方没变,但这样一改,显得书圣像是记错了聚会地点;李白的酒好不好喝咱不知道,但听起来那里的枣应该挺好吃;滕子京也不像是被贬了,倒像是成功上岸了。不过话又说回来,这些改编也折射出中国历史上复杂的、普遍存在的地名演变现象。

地名不仅仅是地理位置的标识,更像是一部镌刻在大地上的史书。每一个地名的变化都是时代的注脚,诉说着王朝更替,展示着地理变迁,记录着文化的交融与传承。

在讨论改名之前,我们首先需要理解古人如何为一方水土命名。中国古代地名的产生,绝不是老祖宗一拍脑门子随意决定的,那是一门融合了地理、历史、文学的综合艺术,堪称古代的“品牌形象设计”。

首先最直白的就是以地理方位命名,相当于直接告诉别人自己是哪里人。古人认为山南水北为阳,山北水南为阴。于是洛水之北便是洛阳,长江之南就称江阴、华山之北就叫华阴……值得一提的是,咸阳因位于渭水之北、九嵕山之南,山水俱阳,所以得名咸阳。简单,大气,永不迷路。

其次,老祖宗起名也想“讨个口彩”,这体现了古人对美好生活的终极向往。长安,长治久安;福州,福泽之州。唐玄宗做梦看到老子显圣,连年号都改成“天宝”,顺手就给了陈仓一个新名字——宝鸡,寓意“宝鸡祥瑞”。这名字改得,皇帝开心,百姓也觉得吉利。不过就是“明修栈道、暗度宝鸡”听起来怪怪的。

还有的地名取自历史名人,比如绍兴古称会稽,便源于上古传说。《史记·夏本纪》载,大禹在此地“会稽诸侯,计功而崩”,“会稽”即“会计”(聚会考核)之意,是华夏早期国家治理的重要见证。为了纪念介之推(春秋时代晋国的忠臣),在他殉难之地设立县治,取名介休,这也是把历史直接刻进了地名里。此外,古人给地方命名的方式还有很多,但我们先回归正题:既然古地名这么好,为啥还要改呢?

众所周知,在古代,皇帝的名字是绝对的禁忌,写不得,说不得,连地名里有同音字都不行。这是导致地名变更的最常见、最直接的原因之一。

碧玉盘龙纽“皇帝奉天之宝”(故宫)

碧玉盘龙纽“皇帝奉天之宝”(故宫)

三国吴黄龙元年(229),孙权称帝,为避其太子孙和之名,将地处江苏南部的禾兴县改为嘉兴,此名沿用至今。隋文帝杨坚的父亲叫杨忠,于是“zhong”字就改了名,比如湖北的中乡县,立马变成了南漳县(因境内有漳水)。这属于音同也避,非常严格。西晋的司马邺登帝后,为了避他的名讳“邺”,也把邺县改成了临漳县(同样因漳水得名)。一个地名,因为皇帝换人而反复修改。此类例子亦不胜枚举,成为时代特有的文化现象。

历代王朝的区划调整,地方行政级别的升降,也常常直接体现在地名的变更上。

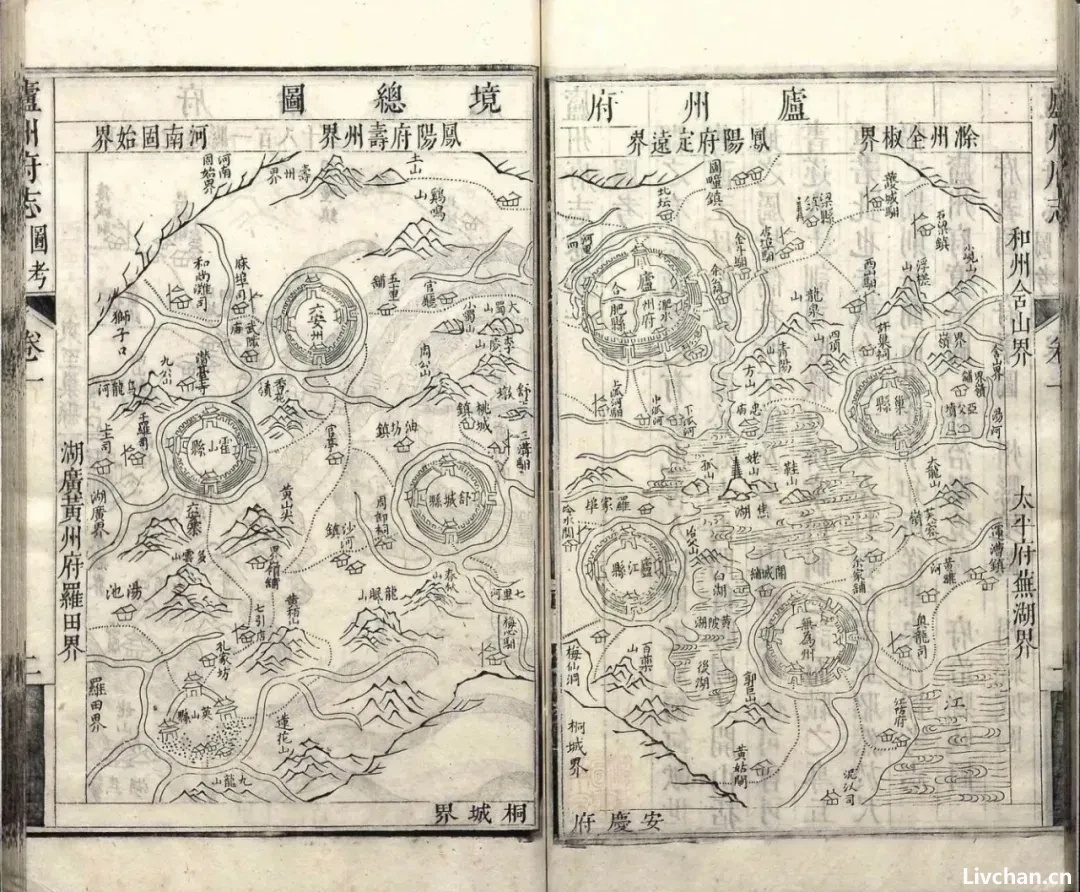

例如如今常被调侃为“两个胖子”的合肥,许多人都知道其古称“庐州”。但需要强调的是,“合肥”之名其实古已有之,北魏郦道元《水经注》载:

“夏水暴涨,施(今南淝河)合于肥(今东淝河),故曰合肥。”

而 “庐州” 则是隋唐至明清间长达千年的州府级行政名称,隋文帝开皇元年(581)置庐州,因旧郡(庐江郡)而得名,而“庐江”之“庐”有房舍、村邑之意,听起来更有烟火气息。

唐宋时期,庐州是江淮之间的重镇。而“合肥”作为县名,长期隶属于庐州府。1945年抗战胜利后,合肥县成为安徽省省会。1952年,正式成立省辖合肥市。省会的地位使得这个古老的地理名称最终覆盖了州府名称。虽然“合肥”之名有理有据,但“庐州”所承载的州府气象与文化认同,依然在文人墨客心中占有一席之地。一提庐州,仿佛就能看见月下庐州府的飞檐,听见包龙图打坐开封府前的乡音。

“朝歌”作为商朝末期四代帝王的都城,名字气势恢宏,《史记》将其释为“高歌黎明,喜迎朝阳”,是殷商文化鼎盛的象征。商亡后,其地位一落千丈,汉代置县,称其为朝歌县。元代时,降为“淇州”,因境内淇水而得名。明代又改为“淇县”,其名沿用至今。从“朝歌”到“淇县”,名称的变迁清晰地勾勒出其政治地位的衰落轨迹。

再说临沂的古称“琅琊”,“琅”指似玉的美石,“琊”同“玡”,意为象牙。这一名称最早见于《山海经·海内东经》“琅琊台在渤海间,琅琊之东”,所以琅琊最初便是指“琅琊台”。春秋战国时期,琅琊是齐国的地盘,秦始皇统一六国后,设立琅琊郡,到了东汉,郡治中心从海边转移到了内陆,也就是如今的山东临沂一带。魏晋时期,在此发迹的王氏家族便以琅琊作为郡望,号称“琅琊王氏”。北魏时,在今临沂地区置北徐州。北周灭北齐后,因城东临沂水(今沂河),改北徐州为“沂州”。“临沂”作为县名,早在汉代就已出现。明清时期,“沂州”府与“临沂”县并存。直到1913年,废府存县,才正式确立了“临沂”作为地区中心的名称。这一演变,是行政区域调整和地理标识强化的结果。

琅琊刻石(秦朝,国博)

明清以降,尤其是近代以来,随着行政管理范围的扩大和效率要求的提高,我国的地名开始出现明显的简化、俗化、口语化趋势。

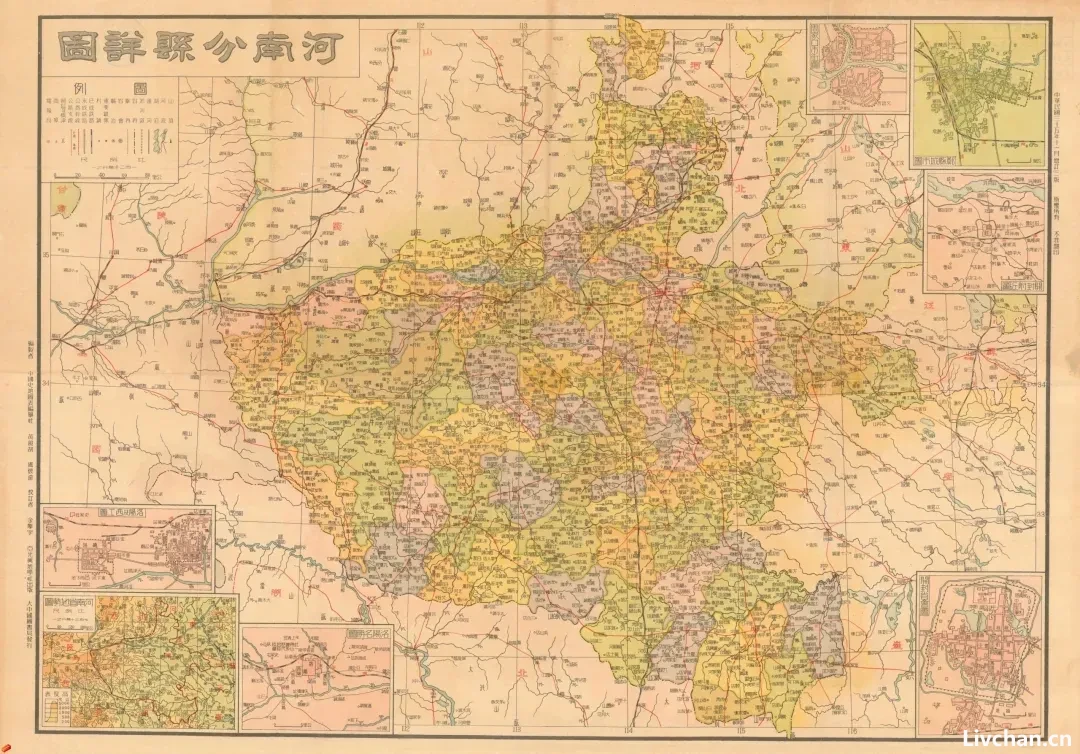

石家庄一带古时称常山,汉初名将韩信曾在此背水一战,三国名将赵云自称“常山赵子龙”,名字中自带千钧之力。而如今的石家庄在近百年前还只是获鹿县下的一个几百人的小村庄。20世纪初,正太铁路(今石太铁路)和京汉铁路(今京广铁路)在此交汇,它也得以迅速崛起。1925年曾想叫“石门市”,未果,最终在1947年正式设立石家庄市。1968年,河北省会迁至此地,“石家庄”之名遂广为人知。一个庄,战胜了无数古老的州府,成为省会,这可以说是时代的力量。

还有驻马店的古称“汝南”,因位于汝水之南而得名,是汉晋时期著名的文化世家“汝南袁氏”等的郡望,典雅大气。而“驻马店” 之名,最早出现在明代,作为确山县下属的一个驿站,因官宦商旅在此驻歇马匹而得名。随着平汉铁路(今京广铁路)在此设站,“驻马店”作为交通枢纽的地位日益突出,最终在1965年设立驻马店专区时,取代了古老的“汝南”成为地区名称。这一变化,是传统农耕文化意象被近代交通商业功能取代的生动写照。

为了便于记忆和传播,有些地名改成了更简单的字,比如葭州。“葭”是初生的芦苇,名字自带一种水边芦苇荡的苍翠与生机。因“葭”与“佳”同音,在近代改为了简单的“佳”字。

而在边疆地区,地名的演变也记录了民族融合与发展的历史。

明代蒙古土默特部首领阿勒坦汗在呼和浩特建城,明廷赐名 “归化”,意为“归化朝廷”;清代又在附近筑绥远城,取“绥靖远方”之意。1954年,新中国废除了这些名称,恢复其蒙古语原名呼和浩特,意为“青色的城”,体现了民族平等与对地方文化的尊重。

“九原”之名自带一股苍茫豪迈之气。它是秦朝大将蒙恬北击匈奴、修筑长城的核心基地,象征着辽阔的高原与边塞的烽火。而包头之名,源于蒙古语“包克图”,意为“有鹿的地方”。清代以来,随着旅蒙商道的繁荣,作为物资集散地的“包头”逐渐兴起,取代了“九原”的军事地位。从“九原”到“包头”,是边疆地区从军事前线转变为商业枢纽的生动记录,也是多民族文化交融的体现。

当我们了解了地名演变背后的复杂原因,那些遗失的“旧名”便不再是简单的替换对象,而成了可定位的史料:琅琊背后是秦始皇东巡的琅琊台,是“琅琊王氏”的风流史;兰陵是“稷下学宫”后荀子著书立说、终老于此的文化圣地,是兰陵王高长恭戴着面具冲锋陷阵的战场,更是李白诗中那杯醇香的美酒。

同样的,庐州是包拯的故乡,是淮军的摇篮。云梦(今孝感)则源自古代的云梦泽,充满了神秘与浪漫的色彩。浔阳(今九江)充满了文人骚客的离愁别绪与诗意。牧野之战决定了商周命运,“牧野”(今新乡)也因此充满了古战场的肃杀和宏大。这些名字或雅致,或雄浑,或神秘,每一个都像一颗被时间尘埃暂时掩盖的珍珠,其光泽依然能穿透历史,触动我们的心弦。

近年来,社会对古地名保护的意识日益增强。许多城市在给新道路、新街区、新景区命名时,会有意识地恢复或借用古地名。例如合肥的中心城区之一叫庐阳区;襄阳的核心区叫襄城区;苏州保留了姑苏区;新乡有牧野区;西安的未央区、长安区,更是直接将汉代宫名和古都名沿用至今。

地名是来时的路,是历史的坐标,它不只是地图上一个冰冷的符号,而是我们共同记忆的温暖载体。

参考文献:

1.谭其骧主编:《中国历史地图集》(全八册),中国地图出版社,1982-1988年。

2.史为乐主编:《中国历史地名大辞典》,中国社会科学出版社,2005年。

3.李吉甫:《元和郡县图志》,中华书局,1983年点校本。

4.乐史:《太平寰宇记》,中华书局,2007年点校本。

5.顾祖禹:《读史方舆纪要》,中华书局,2005年点校本。

6.孙天胜.琅琊沿革[J].管子学刊,1999,(02):90-92.

7.王仁磊.牧野概念的演变与牧野文化的内涵[J].新乡学院学报,2025,42(05):14-19.

来源:国家人文历史

本文反馈