特斯拉车主账户消失背后的失控阴影:智能驾驶时代的安全拷问

繁体多位特斯拉车主账户被删除?客服称正紧急调查原因

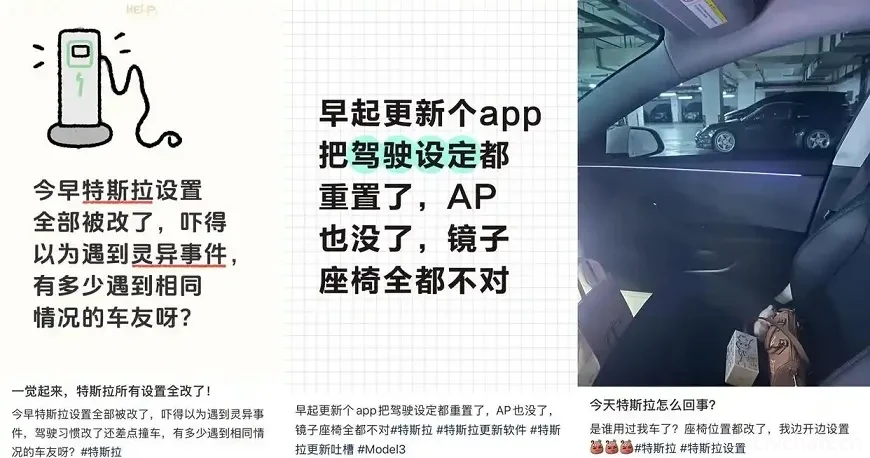

10月24日,有多位特斯拉车主反馈,自己的特斯拉账户被删除,此前设置的自动转向灯、地图路况等信息都被重置,重启车机后依旧不能恢复,只能手动再次设置。“在我没有进行任何操作的情况下,主账户忽然消失了”,一位特斯拉车主晒出自己和特斯拉的对话记录中这样显示。该车主对特斯拉进行的方向盘角度、座椅前后和角度、车载媒体账号等信息全部丢失。就此,特斯拉建议车主重启车机大屏幕,但车主表示重启后依旧未能恢复。

多位车主晒出沟通截图显示,特斯拉官方客服表示,此问题特斯拉已了解到,正在紧急调查中,如果出现“本地驾驶员设置恢复默认、驾驶员设定头像或名字改变了且所有设置恢复默认”的情况,烦请车主先重新设置并使用。

新京报贝壳财经记者注意到,2024年12月15日,也有多位网友在社交平台上反馈自己的账号被删除,“一坐上车发现座椅位置不对,结果这不是我账号里设置的座椅位置,而是家人的账户设置”。1个多月后,在特斯拉更新系统并进行OTA推送后,对车机系统进行更新,问题才解决。

10月24日,新京报贝壳财经记者就此联系特斯拉,特斯拉方面表示,暂时无法给予官方回复。

账户消失背后的失控阴影:智能驾驶时代的安全拷问

2025年10月24日,多位特斯拉车主的遭遇让智能汽车的安全隐患再次浮出水面。他们在未进行任何操作的情况下,车辆主账户突然消失,座椅位置、方向盘角度、自动转向灯等个性化设置全部被重置为出厂状态,重启车机后问题依旧无解,只能手动重新配置 。

这并非孤例,早在2024年12月,类似的账户异常事件就曾发生,最终耗时一个多月才通过OTA更新修复。当车主们被迫反复调整座椅位置时,更令人不安的疑问在舆论场蔓延:既然账户数据能被远程重置,车辆的核心控制系统是否也存在被远程操控的风险?将生命安全托付给联网的智能系统,真的可靠吗?

智能汽车的本质是"四个轮子上的智能终端",这一定位既赋予其科技魅力,也埋下了安全隐患。

与传统汽车不同,自动驾驶车辆依靠传感器、算法和云端系统的协同运作实现行驶控制,仅传感器就包括激光雷达、摄像头、毫米波雷达等多种类型,任何一个环节出现问题都可能引发连锁反应 。特斯拉账户异常事件看似只是影响使用体验的"小故障",实则暴露了智能汽车生态的系统性漏洞——当车辆的个性化设置与自动驾驶参数存储于同一云端体系,账户权限的异常变动就可能传导至驾驶系统。有车主担忧,若账户重置发生在自动驾驶过程中,存储的驾驶习惯数据丢失是否会导致系统决策紊乱?虽然目前尚无直接证据表明此次事件影响了行车安全,但这种可能性足以引发公众恐慌。

更令人警惕的是智能汽车面临的网络攻击风险。

2023年Pwn20wn黑客大赛上,法国安全团队Synacktiv仅用两分钟就攻破了特斯拉Model3的网关系统和信息娱乐系统,成功获得车辆控制权,最终赢得35万美元奖金及一辆新车;次年该团队又利用ECU漏洞实现CAN总线控制,再次斩获大奖。这些在竞赛中暴露的漏洞若被恶意利用,后果不堪设想。黑客可通过通信协议漏洞实施中间人攻击,窃取用户隐私数据只是轻量级危害,更严重的是可能篡改导航路线、控制转向制动系统,甚至像2023年某品牌汽车那样,因OTA漏洞被操控导致急刹追尾。小米SU7测试车曾发生无人驾驶状态下自行启动,高速行驶500米后才被远程制动的事故,根源就在于OTA更新中的代码错误,这印证了软件漏洞对行车安全的直接威胁。

数据安全与隐私泄露风险同样触目惊心。智能汽车每天产生海量数据,包括实时定位、行驶轨迹、驾驶习惯甚至车内语音记录,这些数据一旦泄露极易被用于精准诈骗或犯罪活动。2025年8月披露的特斯拉数据泄露事件中,数百个TeslaMate实例因配置不当,导致车辆精确GPS坐标、充电模式等敏感信息在无身份验证情况下可被公开访问。更值得关注的是,特斯拉的车载系统使用SQLite数据库,恢复出厂设置仅释放存储空间,原有数据需被新信息覆盖才会真正删除,这意味着用户的隐私数据可能在不知情的情况下长期留存,增加了泄露风险。当长沙特斯拉车主周女士的新车出现中控失灵、倒车影像模糊等问题后,本应作为故障证据的U盘数据竟被莫名删除,这种数据处置的随意性更让消费者对数据安全失去信任。

面对这些风险,车企的应对往往滞后且被动。

此次特斯拉账户异常事件发生后,官方仅表示"正在紧急调查",未给出具体原因和解决时间表,客服只能建议车主自行重新设置 。这种"头痛医头"的应对模式贯穿于智能汽车行业:出现账户问题就修复账户系统,遭遇黑客攻击再修补漏洞,却缺乏事前预防的系统性思维。部分车企甚至对安全隐患采取回避态度,当车主反映车辆存在设计缺陷时,不是积极排查问题,反而试图通过删除数据掩盖痕迹。这种短视行为不仅损害品牌信誉,更将消费者的生命安全置于险境。

监管体系的不完善进一步放大了安全风险。尽管深圳已立法要求智能网联汽车数据服务器设在境内,未经批准不得向境外传输数据,国家也对特斯拉实施了严格的数据本地化管理,要求其中国用户数据存储于上海数据中心,但这些规定主要聚焦于数据跨境流动,对车辆系统稳定性、账户安全管理等具体环节仍缺乏细化标准。当前自动驾驶技术的测试与商用推进速度远超监管政策的更新节奏,导致部分车企在安全投入上打折扣——与其花费巨资构建多重安全防护体系,不如将资源投入到用户可见的功能升级上,这种功利主义倾向催生了"重体验轻安全"的行业乱象。

消费者对智能技术的盲目迷信则构成了另一重安全隐患。

抖音平台上大量视频显示,部分车主将"智能驾驶"等同于"自动驾驶",在高速公路上开启智驾功能后呼呼大睡,或躺在后排看电影、玩手机,甚至化妆打扮。这些行为背后是对技术的过度依赖,却忽视了自动驾驶系统的固有局限:在强逆光环境下,摄像头可能无法识别车道线;雨雪天气会导致激光雷达探测距离缩短、精度下降50%以上;面对罕见的长尾场景,算法因训练数据不足可能出现决策失误 。

2025年10月曝光的事故视频显示,一辆开启智驾功能的轿车未能识别弯道冲向护栏,另一辆车则直接撞翻大货车,这些惨烈案例警示我们:当人类放弃驾驶控制权时,智能系统未必能接住生命的重托。

破解智能驾驶的安全困局,需要构建车企、监管部门与消费者的三方共治体系,而车企作为责任主体,必须将安全置于技术创新之上。

首先应建立"安全优先"的研发准则,将网络安全纳入产品设计的全生命周期,采用硬件隔离技术将娱乐系统与驾驶控制系统物理分隔,避免单一漏洞引发全域风险。其次要完善应急响应机制,对账户异常、系统故障等问题建立分钟级响应流程,像特斯拉应对黑客大赛暴露的漏洞那样,通过与白帽黑客合作建立常态化漏洞挖掘机制。更重要的是强化数据安全管理,不仅要落实数据本地化要求,还要建立透明的数据处置机制,杜绝擅自删除数据等行为,保障消费者的知情权与监督权。

监管部门需要加快补齐制度短板,构建全链条监管体系。应尽快出台智能汽车账户安全管理标准,明确账户异常处置的流程与责任,要求车企对驾驶相关数据实行"双重备份、异地存储";针对OTA升级这一高风险环节,建立强制备案制度,对升级内容进行安全评估,防止带有漏洞的代码流入市场。同时可借鉴深圳的立法经验,将数据安全与网络安全指标纳入车企资质审核,对多次出现安全问题的企业实施市场禁入。监管技术也需同步升级,建立国家级智能汽车安全监测平台,对车辆运行数据进行实时监控,实现风险的早发现、早预警、早处置。

消费者则需要树立"技术辅助而非替代"的理性认知,清醒认识到当前智能驾驶技术仍处于辅助驾驶阶段,人类必须保持对车辆的最终控制权。在使用过程中,应主动构建个人安全防线:定期更新车载系统和控车App,为账户设置12位乃至以上混合密码并开启双因素认证,关闭非必要的权限授权;停放车辆时断开OBD接口,将车钥匙放入防信号窃取袋,降低被攻击风险。当遇到账户异常、系统失灵等问题时,应立即停止使用智驾功能,断开网络连接并联系车企安全中心,同时保留相关证据,通过投诉、仲裁等方式维护自身权益。

智能驾驶技术本身并非洪水猛兽,其在降低疲劳驾驶风险、提升运输效率等方面的价值有目共睹 ,但技术进步绝不能以牺牲安全为代价。特斯拉账户消失事件如同一个警钟,提醒我们在追逐科技便利的同时,必须守住生命安全的底线。

当车企真正将"安全冗余"基因写入技术代码里,监管部门构建起严密的制度防护网,消费者保持理性的使用态度,智能驾驶才能真正成为出行的助力而非隐患。

毕竟,在汽车行业,任何技术创新的终极目标都应是守护生命,而非让生命成为技术试错的代价。

来源:海阔天空A