鲁迅夹烟墙画被投诉事件举报者孙女士背后竟然是卖“尼古丁袋”

繁体鲁迅夹烟墙画被投诉事件最新进展,举报者孙女士背后竟然是这门生意

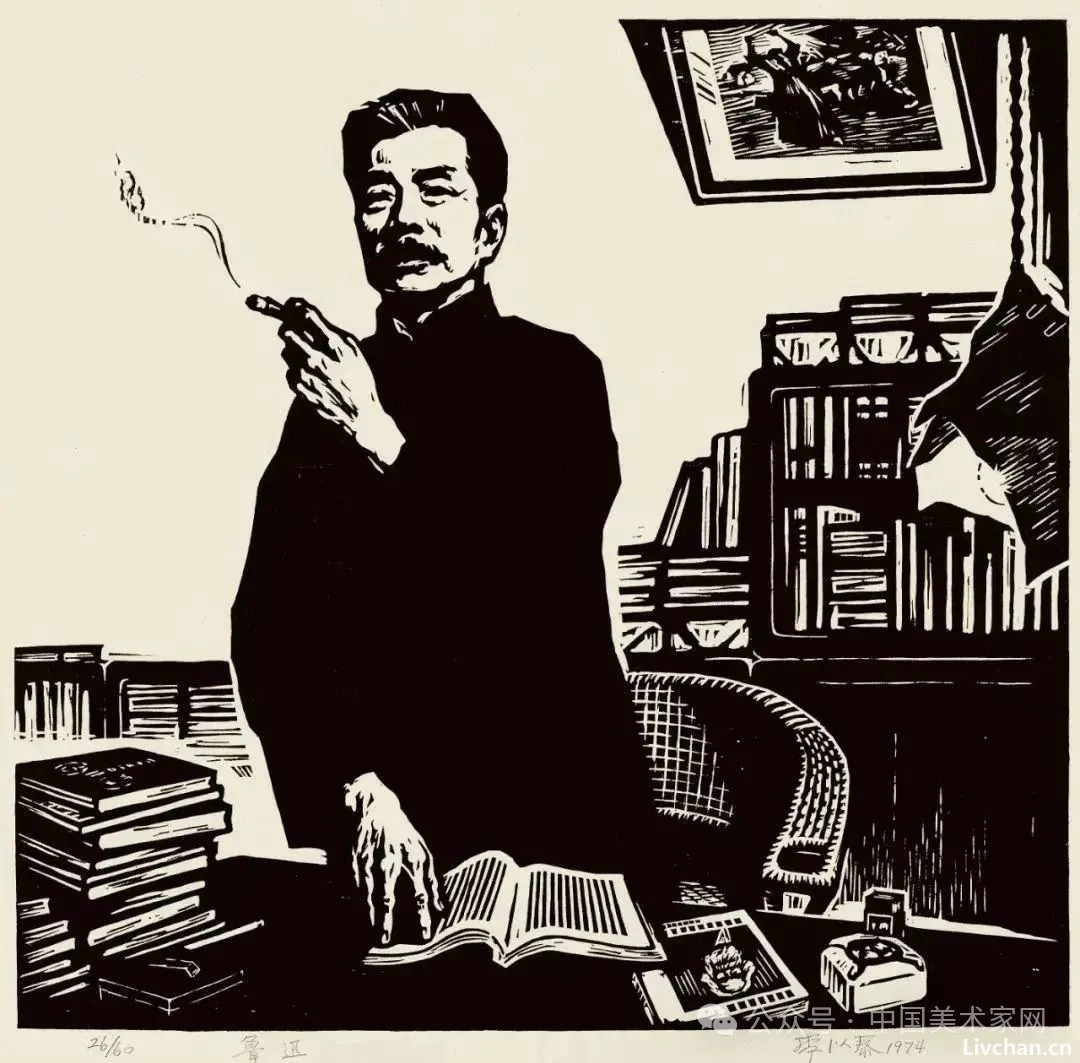

绍兴鲁迅纪念馆作为鲁迅先生的故居地一直是文学爱好者和游客的打卡圣地,其外墙上有一幅以鲁迅先生为主题的墙画描绘了鲁迅先生手夹烟卷、凝目远眺的形象,背景融入了绍兴的传统元素乌篷船和石桥,整体风格写实且特色鲜明,因为鲁迅在真实历史中确实爱抽烟。 这幅墙画还衍生出一个小创意:游客只要把自己手中的香烟递或打火机举到特定位置就能拍出“给鲁迅先生点烟”的合影,所以这幅墙画早已成为网红打卡点,许多游客特意前来拍照分享,吸引了大量流量。

这幅墙画还衍生出一个小创意:游客只要把自己手中的香烟递或打火机举到特定位置就能拍出“给鲁迅先生点烟”的合影,所以这幅墙画早已成为网红打卡点,许多游客特意前来拍照分享,吸引了大量流量。

然而,近日这幅鲁迅纪念馆墙画突然成为舆论焦点并不是因为网红打卡,而是有一位孙女士向相关部门投诉了这处墙画:她认为该画原作是鲁迅先生在书房抽烟、背景完整,而景区把图放大并去背景后成为室外“打卡墙”,存在引导他人在景区聚集抽烟、误导青少年的风险,因此她质疑鲁迅纪念馆的这幅墙画非常不妥,并于8月22日向当地文旅局投诉。

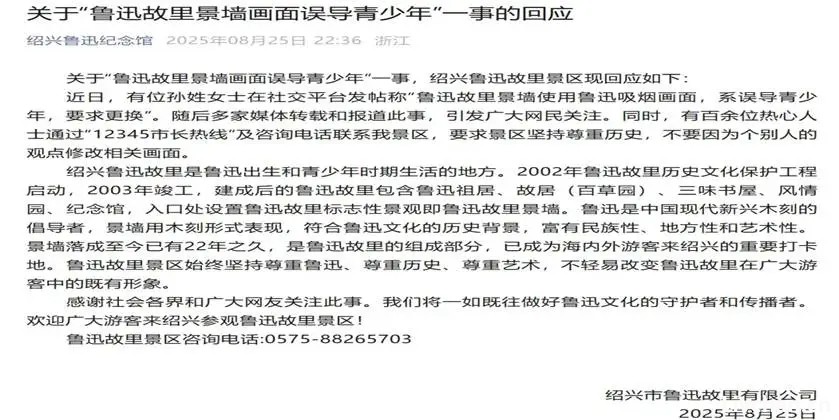

绍兴市文旅局和鲁迅纪念馆官方很快做出回应,表示将始终坚持尊重鲁迅、尊重历史、尊重艺术,不会轻易改变鲁迅故里在广大游客中的既有形象,也不会因为一个人的投诉就盲目更好墙画。

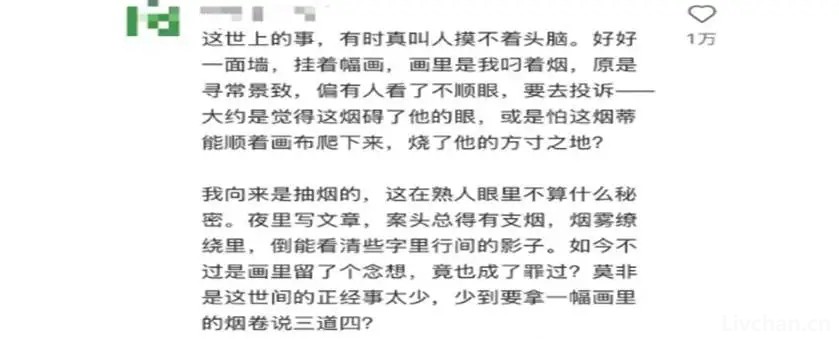

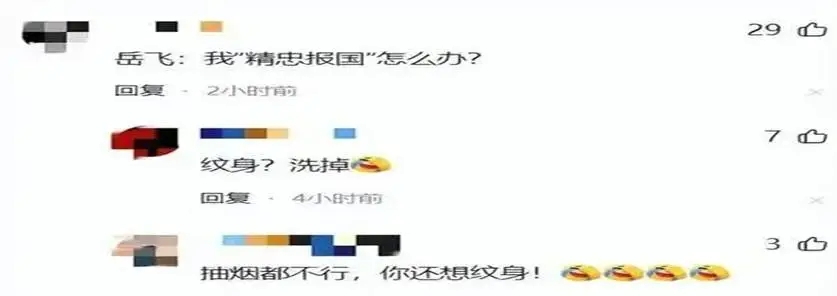

这起投诉事件迅速在社交媒体引发关注与争议并登上热搜,有网友模仿鲁迅先生的笔法进行辛辣讽刺获得海量点赞。

甚至还由此而掀起了一股给鲁迅墙画P图的热潮,不得不感叹网友们实在是太有才了!

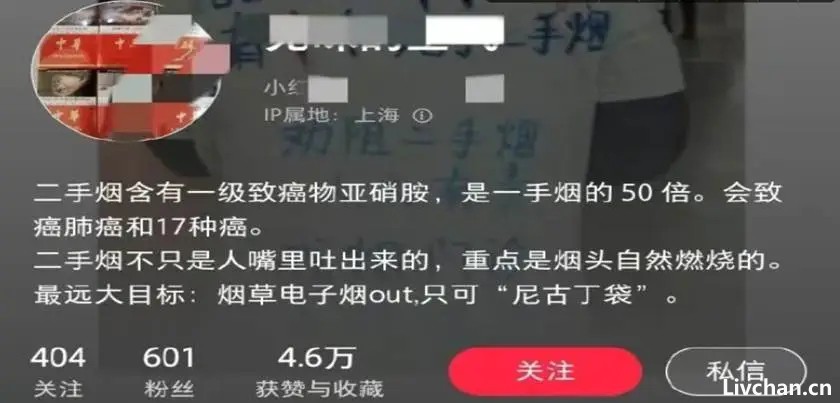

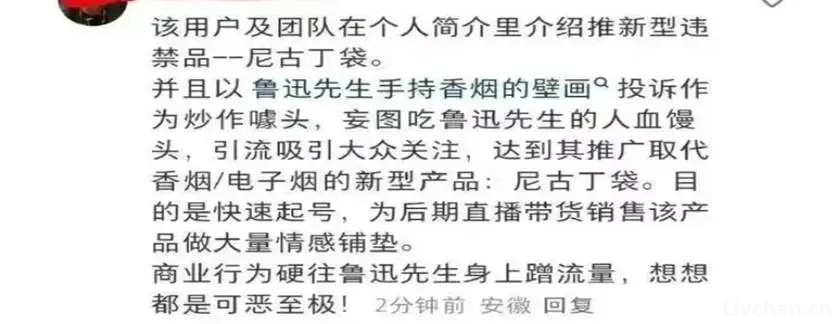

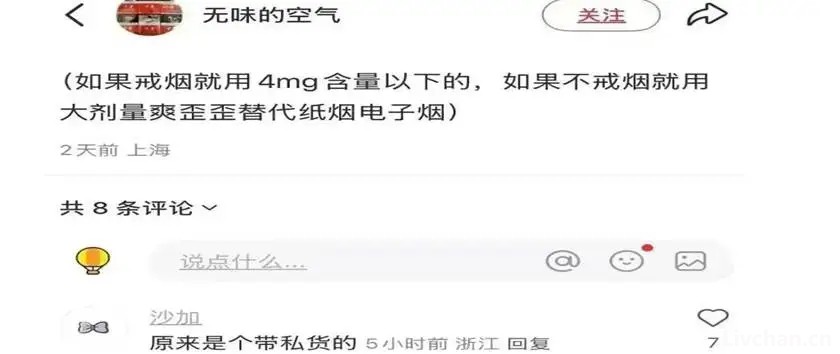

随着该投诉话题的持续发酵,举报者孙女士的社交账号也被吸引了大量关注,网友发现这位孙女士似乎并不仅仅是一个“路见不平”的普通控烟志愿者:她虽自称长期参与“控烟”话题,但其账号也曾多次推广一种名为“尼古丁袋”的产品。

所谓“尼古丁袋”是一种看似时尚的替代品,通常被宣传为“戒烟神器”、“无烟更健康”,使用方法是将含有尼古丁的袋子放入口中让人体在吸收尼古丁的同时避免明火燃烧和二手烟,但根据我国相关法规,尼古丁袋属于违禁产品,目前明确禁止销售和推广。

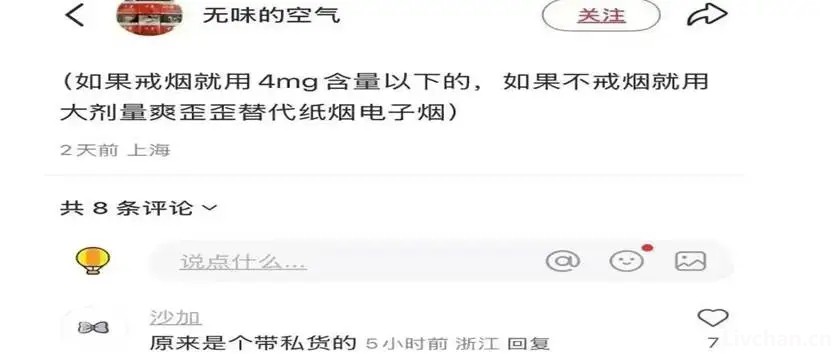

这意味着孙女士一边举报“鲁迅夹烟墙画诱导吸烟”,一边却在自己的社交平台推广尼古丁制品,这种明显的自相矛盾迅速点燃了网友的质疑:她的举报,究竟是出于真心的社会责任感,还是另有动机?孙女士对此回应称她的投诉是出于对青少年的关心,与个人推广无关,但这一说法并未完全平息质疑。

有网友更是尖锐地指出如果真心担心未成年人受烟草影响,首先就应该自律而不该在公众平台推广尼古丁相关产品,否则就容易被理解为“借举报博眼球”,甚至涉嫌通过炒作获得流量与关注。

法律与健康专家也被请出场解释:有律师指出尼古丁袋虽不同于传统烟草制品,但在我国尚未取得生产销售批准,其成瘾性和健康风险仍存在不确定性,相关生产、销售与宣传可能涉嫌违法或侵害公共利益,因此如果孙女士一方面倡导控烟、另一方面推广未获准的尼古丁替代品,这之间确实存在道德与法律上的冲突,值得监管部门核查。

个人认为这起荒诞的投诉事件已经超越了鲁迅夹烟墙画本身的是非对错,它折射出当下社会中一些更为深刻也更为复杂的现象。

“道德大旗”的流量生意:当举报成为一种盈利模式

这起事件的本质是一场披着“道德”外衣的流量生意,孙女士通过举报知名地标的争议性画作迅速获得了公众关注和媒体报道,而这些关注和流量最终都导向了她的个人社交账号,为她推广和销售违禁品提供了绝佳的曝光机会。

这种“一边反A一边卖A”的荒诞行径在网络时代并非个例,经常有一些人利用公共议题和道德制高点制造冲突博取眼球从而实现其商业目的,他们深谙网络传播的规则,知道如何通过制造对立和矛盾迅速将自己的影响力变现,这种行为不仅是对公共资源的滥用,更是对社会信任的一次严重消耗。

“正义感”的廉价化:情绪化的围观与真相的缺失

这起事件也暴露了网络舆论的脆弱性和情绪化,在孙女士举报之初很多网友并未深究她的动机,而是被“公共禁烟”这一朴素的正义感所裹挟,形成了情绪化的站队,而当真相被揭露后这些网友才恍然大悟原来自己被利用了。

这提醒人们在信息爆炸的时代每一个看似简单的社会新闻背后都可能隐藏着复杂的真相和利益链条,人们应该学会保持理性和怀疑,在真相大白之前不要轻易站队,否则公众的“正义感”很可能成为一些别有用心的人手中的工具。

艺术创作与公共道德的边界:谁来定义“合适”?

回到事件的起点,那幅被投诉的鲁迅墙画也引发了人们对艺术创作自由与公共道德边界的思考,一个真实的历史人物形象在现代社会是否应该被“净化”?如果为了规避争议而将历史人物的真实性进行“美化”,那么我们所传承的文化是否还完整?

这背后是一个更为复杂的问题,谁有权力来定义在公共空间中什么是“合适”的艺术?鲁迅先生是文化符号也是一个活生生的人,将他从吸烟这一习惯中剥离或许看似符合“健康”的原则,但却可能牺牲了历史的真实性和艺术的完整性。 结语:真正该控的不是鲁迅手中的烟而一些人追逐利益而模糊的道德底线

结语:真正该控的不是鲁迅手中的烟而一些人追逐利益而模糊的道德底线

这起鲁迅夹烟墙画被投诉的风波为网友们上了一堂生动的“社会学”和“互联网生存”课程,它用最荒诞的方式说明某些人的“道德高地”有时不过是为了方便搭建他们自己的“生意平台”。

网友们应该以此为契机仔细想想当自己在众多热点话题里高举“正义”大旗时是否真正了解事件全貌?当自己在网络上为某人站队呐喊时是否意识到自己正在为他人的流量和生意贡献力量?

真正的正义不是一时的情绪宣泄,而是基于事实的理性判断,只有当公众学会冷静思考不被轻易带节奏时,那些利用“道德”进行流量变现的荒诞闹剧才会失去其滋生的土壤。

来源:最嘉视角