诺辉健康财务迷局:从“癌症早筛第一股”到退市清盘背后的暗战

繁体快科技9月30日消息,近日,诺辉健康已在港交所连续停牌18个月,按港交所规定,公司可能因此被强制退市。

官网资料显示,2015年诺辉健康成立于浙江杭州,2021年实现香港联交所成功上市,成为“中国癌症早筛第一股”。

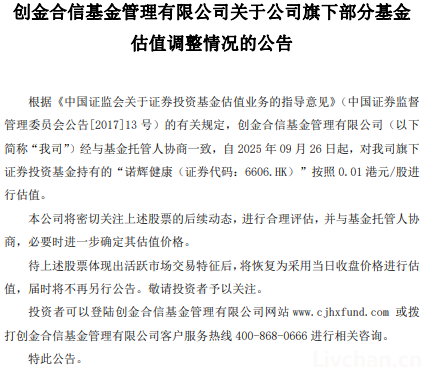

创金合信基金管理有限公司发布关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

公告称,创金合信基金管理有限公司经与基金托管人协商一致,自2025年9月26日起,对我司旗下证券投资基金持有的“诺辉健康(证券代码:6606.HK)”按照0.01港元/股进行估值。

从市值突破400亿港元的行业明星,到估值被下调至0.01港元的退市企业,诺辉健康的崩塌背后,藏着行业泡沫、监管漏洞与治理失效的多重病灶,更折射出生物科技领域资本游戏的残酷真相。

一、从做空指控到审计“反水”

诺辉健康的危机并非突然爆发,而是经历了从市场质疑到权威背书失效的清晰演进轨迹,每一个节点都暗藏造假疑云的升级。

2023年8月,做空机构Capital Watch率先抛出重磅调查报告,直指诺辉健康2022年销售数据存在惊天造假——实际销售额仅约7695万元,与公司公布的7.65亿元相差近9倍。面对指控,诺辉健康态度强硬,不仅称报告“公然造假”,还援引审计机构德勤的审核结果为自己背书,创始人朱叶青更是宣称公司“收入确认采用最严格体系,遵循最保守原则”。

真正的转折点出现在2024年3月。德勤突然“反水”,拒绝按期出具2023年年报审计报告,并公开提出三大核心质疑:明星产品“常卫清”销售模式的商业合理性、“噗噗管”“幽幽管”交易的真实性,以及销售营销开支的有效性。在业内人士看来,审计机构不愿背书绝非小事,这意味着其很可能发现了足以影响财务报表真实性的重大问题,甚至存在审计受限的情况。

随后的事态发展进一步印证了危机的严重性。2024年9月,德勤正式辞任审计职务,理由是无法确定独立调查完成时间;此前,时任CFO高煜已先行离职,形成“财务负责人+审计机构”双重缺位的罕见局面。2024年末,创始人朱叶青以“个人健康原因”辞任CEO,但其离职仅一天后,董事会便决议召开特别大会提议罢免其执行董事职务,直指其“管理理念与董事会存在重大差异”,这场创始人团队的“内讧”,被外界解读为对造假责任的切割。

2025年8月,诺辉健康权力被移交至法院委任的临时清盘人;9月27日,做空机构Grizzly Research再发报告指控其“系统性财务造假、压货虚增销售额”;9月28日,公司正式退市,停牌时14.14港元的股价最终定格为0.01港元的估值。

二、造假内核:三重“猫腻”拆解虚假繁荣

Capital Watch与德勤的质疑并非空穴来风,通过对销售数据、财务指标与渠道真相的交叉验证,诺辉健康的造假手法逐渐浮出水面,其本质是用账面数字制造行业神话。

1. 销售数据:疫情中的反常爆增与逻辑漏洞

诺辉健康的核心产品“常卫清”“幽幽管”“噗噗管”依赖公立医院、民营体检机构、民生项目与电商四大渠道销售。但2021-2022年疫情期间,其业绩增长与市场环境形成诡异反差:全国三甲医院体检营收普遍锐减1/3,民营体检机构如美年健康体检人数仅维持微增,民生采购项目中标量仅数十万分,这样的市场基础根本无法支撑其营收从2019年0.58亿元暴涨至2023年上半年8.21亿元的“奇迹”。

电商渠道的虚假宣传更是直接暴露破绽。2022年“双11”,诺辉健康宣称全网销售额6000万元,实际天猫、京东平台销售额不足3000万元;2023年“618”又宣称“幽幽管销量620万盒”,但该产品年产能仅500万盒,数据矛盾显而易见。

2. 财务操作:应收账款与销售费用的双重异常

财务报表中的三项指标成为造假的关键佐证。2018-2022年,诺辉健康应收款项从3876万元飙升至5.84亿元,2022年同比增幅达336.8%,远超销售收入增速,且账期异常拉长。有经销商透露,这些应收账款对应的是积压在仓库的滞销产品,公司通过“压货给经销商”提前确认收入,待产品过期后再完成账面处理,实质是制造虚假资产。

销售及市场开支的暴增同样可疑。同期该项开支从2600万元增至5.55亿元,2021年较前一年涨幅超3倍。调查发现,公司通过支付高额服务费将产品送入医院清单,但并未获得临床科室认可,巨额投入沦为“渠道进场费”,而非真实的市场拓展成本。

3. 股价涨落:业绩与估值的反向背离

更值得警惕的是资本市场的反常信号。2021年上市后,诺辉健康股价一度飙升至89.65港元,但在2022-2023年“业绩亮眼”的阶段,股价却逆势下跌超80%。这种“业绩涨、股价跌”的背离,本质是机构投资者已察觉数据异常——当财务指标与行业常识、渠道实况均不匹配时,股价早已提前反映了市场的不信任。

三、崩塌根源:创始团队、行业泡沫与监管盲区

诺辉健康的陨落并非个例,而是生物科技行业发展模式弊端的集中爆发,多重因素的叠加最终酿成了这场危机。

1. 治理失效:创始人团队玩“反目游戏”

作为北大生物系同窗创立的企业,诺辉健康的股权与管理曾高度集中于朱叶青等四位创始人。这种“兄弟创业”模式在初期具备凝聚力,但后期逐渐显现治理缺陷:朱叶青作为核心决策者,在战略上过度追求“规模扩张-股价上涨-融资循环”的资本路径,忽视了医疗行业“临床价值优先”的本质。当业绩压力增大时,创始人团队不仅未形成制衡,反而可能默许财务操纵,最终导致“昔日伙伴反目”的结局。

2. 行业泡沫:癌症早筛赛道的资本狂欢

2020-2022年,癌症早筛赛道成为资本热点,企业估值普遍脱离盈利基本面。诺辉健康正是这场狂欢的受益者——凭借“早筛第一股”的概念,其市值一度突破400亿港元,但上市时公司尚未实现盈利,核心产品的临床渗透率不足1%。资本的追捧催生了“数据造假换估值”的冲动:当真实业绩无法满足市场预期时,造假成为部分企业维持泡沫的“捷径”,而医疗数据的专业性又为造假提供了隐蔽空间。

3. 监管滞后:创新药企的审计与信披漏洞

审计流程的薄弱环节在此次事件中暴露无遗。德勤虽最终提出质疑,但在2022年年报中已对诺辉健康的数据予以认可,这种“事后反水”反映出审计机构对创新药企特殊销售模式的核查能力不足。此外,港交所对生物科技公司的上市规则相对宽松(如允许未盈利企业上市),但后续持续监管与财务核查未能及时跟进,导致企业有机会长期维持虚假披露。

四:一篇网文揭开更多内幕:

2025年9月29日,一篇来自capitalwatch微众号署名朱江 的文章,为该事件的背后暗战增加了更深的注解:

一份79页《调查报告》背后的16个月暗战,掀翻一家百亿上市公司

原创 朱江 capitalwatch 2025年09月29日 09:19 美国

👉 当年它是资本市场的宠儿,明星般耀眼。

👉 自媒体拼命吹捧,财经大V齐声背书,连警方都替它出手。

👉 可一份79页的调查报告,让这家公司彻底失去了体面。

这是一个足够精彩的故事 ---

6个调查员,在疫情里流浪了16个月;

8次行业会诊,拼凑出造假的全貌;

79页的报告,击碎了百亿市值的神话。

在资本市场,故事可以编,舆论可以买,但有一样东西买不走——数字。

当《诺辉健康财务造假调查报告》在资本市场掀起波澜时,诺辉公司的第一反应并不是自我辩护,而是砸钱买通各路自媒体,试图用“黑稿”“不知名机构”来模糊焦点。甚至一些行业媒体也配合着发布“市场反应冷淡”的专稿,替企业安抚投资人。表象与真相之间,隔着一场漫长的暗战。

事实上,在诺辉健康上市后耀眼的表现下,我们一度也是心动的旁观者。2022年中,香港团队的首席分析师原本准备写入仓建议。然而在梳理财报与公开资料时,他意外发现数据前后不一致——12处关键财务指标互相打架。对普通投资者而言,这或许是“小数点的误差”;但对以“嗅探异常”为DNA的做空机构来说,这是一记警报。

于是,一份名为《田野调查请求》的内部文件递到我桌上。看完之后,我当机立断:既然数字有猫腻,那就把全国的销售数据一寸一寸掀开。

从黑龙江到广东:调查员的流浪日记

我们很快组建了一支六人的调查小组,原计划两个月完成。从黑龙江到四川,从浙江到广东,他们按照公司披露的医院名单和经销商渠道逐一核查。可是,疫情让计划彻底失控。

真正开始调查的时候,遇到了几个棘手问题(1)交通不方便,出行很麻烦;(2)疫情期间,不要说医院的仓库,连大门根本进不去。调查团队克服了很多意想不到困难,飞机飞不了就坐高铁,没有高铁就铁皮火车晃荡几天到达,有很多次到了地方就被隔离,已经数不清6个人在全国各地被隔离多少次了。

两个月的计划,被硬生生拖成了16个月。正是因为每一批反馈回来的数据,都一次次加深了我们最初的怀疑:诺辉健康在系统性造假。

猫比某些财经大V更诚实

等到2023年初,我们已坐拥厚厚一摞调查记录。为了补全产业理解,我又八次聘请第三方专家,包括前员工、医生、行业顾问,每次6000到1万港元不等。那些面对面的访谈,拼接出一个惊人的画面:财务报表里的光鲜,很多是凭空捏造。

6月,初稿摆到我面前,超过90页。我让团队删去了几条证据链不足的内容,最终定稿79页。7月,我们与几家香港大型基金低调交流,基于多年声誉,部分基金开始减持。

与此同时,我们尝试向公司业务部门核实数据,却只被丢给公关部——这也解释了,调查报告一经发布,公司竟连我们名字都搞错,以为我们只是“拿钱写稿”的自媒体。

而自媒体与财经KOL们则忙不迭地为企业唱赞歌。财经媒体某某汇创始人甚至在诺辉公司总部拍摄专访,向董事长鞠躬道歉,把我们形容成“阻碍优秀企业成长的同行害虫”。看着那些靠稿费吹捧的声音,我常常觉得,他们还不如我的猫——至少我的猫不会向我伸爪讨食。

他们还不如我的猫

“初稿泄露”的蝴蝶效应

2023年8月,我们的报告初稿流入市场。一些香港基金经理率先拿到。当天下午,公司仓促召开新闻发布会,试图应对。正因为报告内容覆盖面广且细节扎实,公司来不及准备,只能慌乱喊出几句:

“我们纳税7000万”

“他们报告造假”

“他们勒索300万,我绝不向黑势力低头”

更荒诞的场景接踵而至。报告发布后几日,杭州公安甚至派人北上,将我们的一名员工带走审问,告诉家属要准备换洗衣物,理由是“涉及重大刑事案件”。

但直到今天,公司从未正面回应过报告里的关键疑问。

当真相被揭开,自媒体与主流媒体的喧嚣终将散去。因为在资本市场里,故事可以编,舆论可以买,但数字永远不会说谎!

这就是那份79页报告背后的故事:一群调查员背着行囊在疫情中辗转16个月,一摞摞笔记与访谈换来79页文字,而这份文字最终刺穿了一家市值数百亿公司的伪装。

五、余波与反思:投资者损失与行业洗牌

诺辉健康的崩塌不仅让自身付出代价,更引发了连锁反应,为生物科技行业敲响警钟。

对投资者而言,这场危机堪称“灾难”。2024年3月至2025年9月,公司股东户数从1.09万户锐减至0.3万户,流通市值从150亿港元缩水至不足5亿港元,上海光大证券、博时基金等20余家机构先后将其估值降至0.01港元,无数中小投资者血本无归。

对行业而言,此次事件加速了泡沫破裂与价值回归。资本开始从“概念追捧”转向“临床价值验证”,投资人更关注产品真实渗透率、医保支付可能性等硬核指标。监管层面也已释放收紧信号,多地药监部门加强了对体外诊断试剂企业的销售数据核查,审计机构对医疗企业“压货销售”“渠道库存”的核查流程显著升级。

从风光上市到黯然退市,诺辉健康的故事终结于虚假的业绩报表,但它留下的警示远未结束:在医疗健康这一关乎生命的领域,任何脱离临床价值的资本游戏终将破灭,而真实、透明才是企业生存的根本。

来源:海阔天空A