袁连芳的监狱卧底人生:任“狱侦耳目”助造两大冤案

繁体袁连芳传:“狱侦耳目”的人生

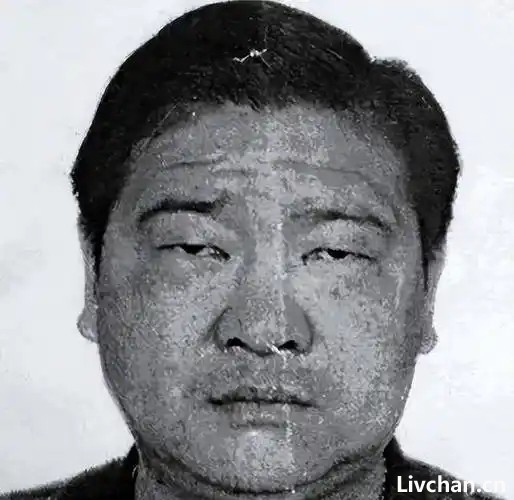

在2000年代中国司法史上,袁连芳的名字始终与两起震惊全国的冤假错案紧密相连。这个出身杭州普通工人家庭的男子,以罪犯之身成为“狱侦耳目”,在看守所的铁窗内左右他人命运,最终却在历史的纠错浪潮中归于沉寂。他的人生轨迹,既是个人选择的悲剧,也是中国司法制度演进中的一段特殊注脚。

早年浮沉:从市井小民到阶下囚

1950年代末,袁连芳出生于杭州一个普通工人家庭,在家中排行老五,因父母工作繁忙,自幼由姑姑带大。市井生活的浸染让他练就了一副好口才,“能从天说到地、从外说到内”,这种口才后来成为他特殊“职业”的重要资本。成年后,袁连芳的婚姻生活并不顺遂,先是与一名医院护士结婚,却因对方家庭对其出身的不满而离婚;后来与家住杭州武林路的莫某共同生活近十年,始终未正式登记结婚。

步入中年后,袁连芳的人生走向歧途。2001年1月13日,他因涉嫌贩卖淫秽物品牟利罪被公安机关刑事拘留,同年5月被杭州市拱墅区人民法院判处有期徒刑6年。按照我国法律规定,余刑在一年以上的罪犯必须移送监狱服刑,但袁连芳却敏锐地捕捉到了改变服刑轨迹的机会。他主动向看守所表示愿意以“线人”身份留所服刑,并托亲友在狱外疏通关系。最终,凭借“自愿为警方工作”的表态和外部协调,他获准留在拱墅区看守所服刑,成为司法实践中特殊的“留所服刑人员”。

此时的袁连芳或许尚未意识到,这个决定将把他推向司法链条的灰色地带。

他的同案犯莫某被送往女子监狱服刑,而他的服刑地点一栏仅盖着“拱墅区看守所”的红章,且被划了三道黑杠,仿佛预示着这段经历的隐秘性。

2011 年《东方早报》记者调查张辉张高平案时,首次获取并披露了杭州市中级法院的判决执行回执单原件细节—— 同案犯莫某的服刑地点栏清晰标注 “七监”(浙江省女子监狱),并加盖监狱接收印章;而袁连芳的对应栏目 “空无一字,仅盖有‘拱墅区看守所’的两个红章,印章上还被划了三道黑杠”。

此三道黑杠并非笔误所致:

仅覆盖 “服刑地点” 栏的拱墅区看守所红章,文书其他部分(如案号、刑期、法官签名)均完好无损,排除了意外污损的可能;

三道黑杠呈平行直线,间距均匀,显然是用黑色墨水笔刻意绘制,而非随意涂抹 —— 这种规整性符合档案管理中 “重要信息脱敏” 的操作习惯;

南方周末记者在后续调查中,从杭州市检方人士处确认了文书真实性,对方直言 “这种标记在‘专案耳目’档案中很常见”;

2013 年浙江高院再审张辉张高平案时,这份回执单被纳入卷宗,庭审记录中明确提及 “袁连芳档案存在特殊标记”。

特殊使命:跨省“办案”的“专案耳目”

袁连芳能成为警方倚重的力量,源于我国刑事侦查中“狱侦耳目”制度的存在。这类人员分为“控制耳目”和“专案耳目”,前者负责监所安全,后者专门配合突破重大疑难案件,袁连芳显然属于后者。浙江省政法系统2006年的会议纪要曾明确,“狱侦耳目”需具备一定文化素质、社会阅历和表达能力,袁连芳的口才与市井智慧恰好契合了这些要求。更重要的是,看守所可通过特情经费和减刑奖励调动其积极性,而这正是袁连芳最看重的回报。

2003年2月,袁连芳迎来了第一次跨省“任务”。此时距河南浚县黎阳镇东马村发生灭门惨案已过去9个月,村民陈连荣及其7岁儿子、4岁女儿在家中遇害,浚县公安局局长立下的“3个月必破”军令状早已过期。警方通过测谎仪锁定嫌疑人马廷新,却因证据链断裂陷入僵局,于是想到了调用外地“经验丰富”的狱侦耳目。袁连芳便在这样的背景下,从杭州被调往1040公里外的河南鹤壁市第一看守所,与马廷新同监羁押。

入监后,袁连芳迅速以“号长”身份确立权威,对已遭受多轮刑讯的马廷新展开精神与肉体的双重施压。据马廷新后来回忆,袁连芳不仅用暴力逼迫他认罪,还亲自教授作案细节,甚至代写了长达5页的《主动坦白交代材料自首书》。“所有的供述都是他写好让我背,背不出来不准睡觉、吃饭”,在持续23天的折磨后,马廷新最终违心签字,这份材料经袁连芳转手交给警方,成为“定罪关键证据”。

完成任务后,袁连芳于2003年4月返回杭州。鹤壁市看守所后来称“查无此人”,而拱墅区公安分局则出具证明,称其因“涉嫌经济犯罪、排除干扰”被临时羁押于鹤壁,这份说辞成为掩盖其“专案耳目”身份的遮羞布。当年5月,杭州市中级人民法院首次为袁连芳减刑一年半,减刑原因虽未公开,但与他在河南的“表现”密不可分。

再陷冤案:张氏叔侄案的“关键证人”

2003年5月,杭州发生另一起恶性案件,安徽籍司机张辉、张高平叔侄被指强奸致死女乘客王某。案件审理中,警方同样缺乏直接证据,袁连芳再次成为“突破口”。他被安排与张辉同监,重演了在鹤壁的“套路”。

据张辉后来陈述,袁连芳多次追问案情,在遭到否认后便对其实施毒打。2004年4月12日,袁连芳接受法院询问时作证,称张辉曾“私下承认强奸杀人”。这份证言成为除被告人供述外,唯一直指张辉作案的直接证据。9天后,杭州市中级人民法院一审判决张辉死刑、张高平无期徒刑,二审虽改判张辉死缓,但叔侄二人仍身陷囹圄。

袁连芳则因“多次调派外地协助公安机关工作,完成任务成绩显著”,于2004年8月再次获得减刑10个月。当年9月12日,距离6年刑期届满尚有一年多,他便提前出狱,结束了在拱墅区看守所长达44个月的“服刑”生涯。此时的他或许以为,自己已凭借“立功”抹去犯罪记录,可重新回归正常生活。

袁连芳获刑 6 年,按《刑事诉讼法》规定本应送监狱服刑,但因 “留作耳目” 被违规留在看守所 44 个月。三道黑杠恰好掩盖了 “服刑地点与刑期不匹配” 的违规事实,与杭州市检方 “3 年以上刑期留所必为耳目” 的证言形成闭环。

真相浮现:两案交织与制度拷问

袁连芳的隐秘生涯终因两起冤案的平反进程被揭开。2008年,已入狱5年的张高平在狱中看到马廷新案平反的报道,发现两案中都有“袁连芳”这个关键人物,随即向驻监检察官张飚申诉。张飚调查后确认,两个案件中的袁连芳系同一人,而马廷新案辩护律师朱明勇也发现,袁连芳在2004年同时出现在河南和浙江的司法文书中,明显存在时间与空间的矛盾。

随着调查深入,袁连芳的“操作模式”彻底曝光:警方将嫌疑人与他同监,由他通过暴力、诱供等手段获取假供述,再以“证人”身份作证,形成“嫌疑人供述+耳目证言”的虚假证据链。中国犯罪学会副秘书长王顺安教授指出,袁连芳的案例印证了“狱侦耳目”滥用导致牢头狱霸滋生的问题,无论在鹤壁还是杭州,他都以“大哥”“号长”自居,实质是司法权力的异化延伸。

2008年3月,马廷新因“证据不足”被宣告无罪;2013年3月26日,浙江省高级人民法院再审认定张辉、张高平案“不能排除他人作案可能”,撤销原审判决,宣告二人无罪。两起冤案的平反,将袁连芳推上舆论风口,人们纷纷追问:这个制造冤案的“耳目”为何能全身而退?

“狱侦耳目”袁连芳:“国家机密”饶恕了他

2011年,袁连芳的名字进入公众视野时,他的人生已陷入另一种困境。当年春节后,他因高血压中风,一度无法进食说话,被打麻将的朋友送往杭州市第二人民医院救治,住院一个半月后方才好转。出院后,他语调缓慢,行动需拄拐杖,独自租住在杭州,与昔日服刑的拱墅区看守所隔京杭大运河相望,生活凄凉。

关于他的追责问题,始终笼罩在迷雾之中。2011年,浙江省、杭州市政法机关曾针对袁连芳“跨省作伪证获取减刑”一事展开调查,但当年底杭州市中级人民法院院长回应称,其减刑材料“合法”“有据”,却以“涉及国家机密”为由拒绝公开细节。这一回应引发更大争议——为何一个罪犯的减刑会涉及“国家机密”?是因其“耳目”身份敏感,还是背后牵扯更多司法人员?

事实上,“国家机密”的说法更可能源于“狱侦耳目”制度的特殊性。正如杭州市司法界一位厅级官员所言,袁连芳的“调用是有依据的,是公安的侦查手段”。在当时的司法环境下,“狱侦耳目”的身份、运作流程及相关人员信息常被列为秘密,这使得对袁连芳的追责失去了制度出口。截至公开信息所能追溯的终点,袁连芳未因参与制造冤案受到任何刑事或纪律处分,他的减刑也未被撤销。

关于“是否立功被人所害”的猜测,并无任何证据支撑。从现有信息看,他的中风更可能是长期不良生活习惯与心理压力导致的健康问题,而非外力加害。相较于那些被他冤枉的人——马廷新被关押5年,张辉、张高平被错押10年——袁连芳的结局虽显落魄,却未付出应有的司法代价。

三、“狱侦耳目”为何需要真实标记?司法暗箱的 “自我保护”

在 “狱侦耳目” 制度缺乏明确规范的年代,真实的黑杠标记成为司法系统的 “暗箱操作保护符”,其核心功能有三:

1. 对内:身份识别的 “内部暗号”

对看守所与公安侦查部门而言,三道黑杠是无需文字说明的 “内部暗号”。根据 1987 年最高法、最高检、公安部《关于看守所留所服刑罪犯管理办法》,“专案耳目” 档案需 “单独造册,专人管理”。黑杠相当于给档案贴了 “涉密标签”,提示内部人员 “此案涉及特情,需按特殊流程处理”—— 这也是袁连芳能跨省调往河南参与马廷新案,却无正式羁押手续的关键原因。

2. 对外:规避监督的 “挡箭牌”

对外部监督(如检察院、法院复查)而言,黑杠则成为 “信息壁垒”。当后续核查人员质疑 “袁连芳为何长期留所” 时,办案人员可借口 “档案标记模糊,无法核实” 推脱责任。马廷新案平反后,鹤壁市看守所 “查无袁连芳羁押记录” 的回复,正是这种规避监督策略的直接体现。若黑杠仅是比喻,显然无法达成这种 “实体性信息屏蔽” 的效果。

3. 对档案:维持 “形式合规” 的遮羞布

尽管操作违规,但司法文书必须保持形式完整。直接涂改 “服刑地点” 文字会留下明显篡改痕迹,而在红章上画黑杠,既能掩盖违规信息,又能保留文书的 “完整性”—— 这种操作既满足了内部管控需求,又在形式上规避了 “篡改档案” 的指责。

四、隐秘标记的消失:法治进步下的历史遗存

2013 年张辉张高平案平反后,这种隐秘标记随着司法改革逐渐消失:

2012 年《刑事诉讼法》修改,明确 “特情使用需记录在案,证言需说明来源”,无需再用黑杠隐晦标记;

2014 年最高法出台《关于建立健全防范刑事冤假错案工作机制的意见》,严禁 “以刑讯逼供、暴力取证等非法方法收集证据”,“狱侦耳目” 的滥用空间被极大压缩;

档案管理电子化后,信息脱敏改用加密代码,物理涂抹的原始方式彻底退出历史舞台。

如今,袁连芳的原始回执单已被封存于浙江高院的 “重大冤假错案档案库”,那三道黑杠成为法治进程中 “程序正义缺失” 的鲜活物证 —— 它比任何比喻都更沉重,也更直白地揭示了冤案背后的制度漏洞。

尾声:司法历史中的灰色记忆

袁连芳的故事早已超越个人命运的范畴。他是司法实践中“重打击、轻保护”理念的产物,是“狱侦耳目”制度缺乏监督导致异化的典型案例。随着2013年《刑事诉讼法》修改强化证据规则,2014年中央政法委出台《关于切实防止冤假错案的规定》明确禁止“刑讯逼供和非法取证”,“袁连芳式”的操作逐渐失去生存土壤。

如今,袁连芳的名字已很少被提及,他如同司法改革进程中一枚被遗忘的棋子,在杭州的市井角落默默老去。而马廷新、张辉、张高平们的遭遇,始终警示着世人:当司法权力失去约束,当“破案指标”压倒程序正义,再普通的个体也可能成为制造冤案的工具,再严密的制度也可能出现致命裂痕。袁连芳的人生悲剧,终究是时代的一面镜子。

来源:海阔天空