苏联1932—1933年“大饥荒”始末

繁体一、“大饥荒”公开始末

1932—1933年, 苏联爆发了一场席卷乌克兰、北高加索、伏尔加河流域、哈萨克斯坦、南乌拉尔和西西伯利亚的“大饥荒”, 其规模之大、波及范围之广、后果之严重在整个俄国历史上史无前例。

“大饥荒”暴发之后, 苏联政府竭力封锁信息试图隐瞒真相。1932年, 《纽约时报》驻苏联记者沃特·杜兰蒂在明知乌克兰发生大饥荒的情况下仍在报道中宣称:“乌克兰根本未发生饥荒, 而且也不可能发生”。然而, 敌对国——纳粹德国的媒体在第一时间获知了“大饥荒”爆发的事实并率先报道, 但却使用了虚假照片 (1921的饥荒图片) 作为宣传。1935年, 纽约《泰晤士报》刊发“大饥荒”真实照片。同年2月18日, 芝加哥一家媒体头版头条报道“苏联发生饥荒, 死亡人数600万”。但是, 苏联政府坚决否认“大饥荒”存在, 指出所有报道均是“反苏宣传”。

40年代末50年代初, 侨居国外的德米特里·萨拉韦伊首次发表了对“大饥荒”的详尽研究, 他的研究受到一些学者的好评, 但知之者甚少。直到80年代, 旅居在美国和加拿大的乌克兰侨民才开始揭开尘封50年的秘密。1984年10月12日, 美国政府成立专门委员会并拨款四百万美元对“大饥荒”进行研究。两年后, 委员会提交研究报告, 指出“饥荒是人为造成的”, “斯大林及其亲信在1932—1933年实施了针对乌克兰的种族灭绝政策”, 但该委员会却没有提供任何有说服力的证据证明“大饥荒”仅是针对乌克兰的“种族灭绝”。1987年12月25日, 乌克兰共产党中央委员会第一书记В. В. 谢尔宾茨基在“乌克兰苏维埃政权建立70周年”庆祝大会上, 第一次公开承认1932—1933年“由于干旱”乌克兰出现饥荒, 同时指出西方媒体之前和现在的宣传都是“政治投机”。乌克兰独立后, 许多乌克兰政治家和学者认为, “大饥荒”是针对乌克兰的种族灭绝。2004年, 乌克兰总统尤先科上任后, 一直致力于争取国际社会对这一观点的承认。2007年11月1日, 联合国教科文组织第三十四届大会通过决议纪念乌克兰大饥荒死难者, 但并不承认“种族灭绝”的提法。

在“大饥荒”爆发后的许多年里, 苏联国内对这一悲剧性事件都绝口不提。直到60年代初, 一些苏联作家率先打破沉默在自己的作品中描写了1932—1933年的饥荒情景, 如М.Н.阿列克谢耶夫的《面包是一个名词》。由于受到史料保密所制, 苏联史学界对“大饥荒”的研究一直落后, 直到80年代, 仍然拘泥于“乌克兰等一些地区出现食品困难”的表述。1986年出版的两卷本《苏联农民史》一书首次使用“1932—1933年饥荒”这一术语。1986年初苏共27大召开之后, 史学界才对苏联农村的这一悲剧事件展开研究。1988年著名史学家В.П.达尼洛夫在《历史问题》第三期上发表文章, 利用当时最新的文献阐述导致“大饥荒”的原因在于, 当时的粮食收购政策。其他一些学者, 如И.Е.泽列宁和Ю.А.莫什科夫也陆续发表了自己的研究成果。1989年, 乌克兰历史学家С.В.库里奇茨基发表了自己的研究成果——《1933:饥荒的悲剧》, 指出人为的饥荒不仅是“极端错误的”, 也是“非理性”的。在2002年“大饥荒”70周年之际, 他又发表《1933年饥荒死亡人数考》一文, 指出乌克兰“大饥荒”中死亡人数为300—350万人, 全苏总死亡人数为464万人。

从1999年开始, 俄罗斯陆续出版五卷本资料文献集《苏联农村的悲剧:集体化和消灭富农》, 披露了包括“大饥荒”在内的众多最新解密资料。鉴于我国国内尚无针对苏联1932—1933年“大饥荒”的专门研究现状, 本文试图利用这些资料阐述“大饥荒”的产生背景、机制和后果。

二、“大饥荒”的产生时代背景

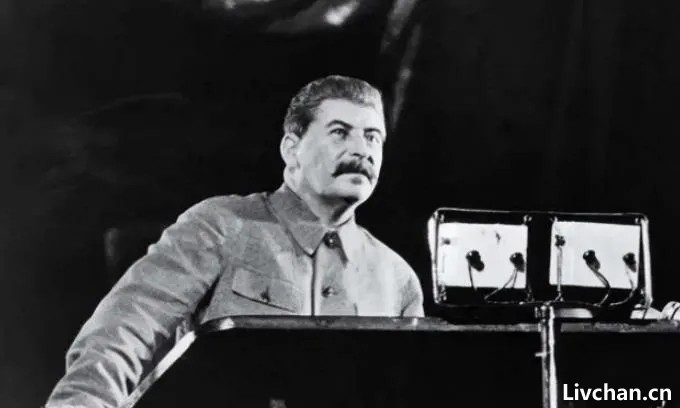

1929年11月3日, 斯大林发表题为《大转变的一年》的著名文章, 标志着联共 (布) 的农村政策发生了前所未有的、惊天动地的变革。在广大农民根本没有做好物质准备和心理准备的基础上, 全盘集体化以强制手段开始推行。在斯大林的干涉下, 1930年1月5日, 联共 (布) 中央政治局通过题为《关于集体化的速度和国家帮助集体农庄建设办法》的命令, 把伏尔加河下游、伏尔加河中游和北高加索地区的集体化期限缩短到1—2年, 把乌克兰、西伯利亚、乌拉尔、中部黑土区和哈萨克斯坦的期限缩短到2—3年, 其他非产粮区的期限缩短到3—4年。次日, 《真理报》公开发表了这份命令, 昭示着苏联农业全盘集体化政策制定完毕, 苏联农村命运即将发生重大转折。

苏联农业全盘集体化政策的目的在于成立集体农庄体系, 把农民禁锢在土地上进行最大限度剥夺, 更方便、更快捷、更大量地收购粮食出口换取外汇购买设备, 实现苏维埃国家快速工业化。农民生产出来的粮食成为宝贵的物质财富, 农民为国家发展作出了重大牺牲。当集体农庄迫于强大镇压把商品粮和口粮在内的所有粮食都上交给国家之后, “大饥荒”来临了。

三、“大饥荒”的产生机制

1. 建立在虚假统计数据基础上的超负荷粮食收购

根据苏联官方统计资料, 1928—1934年粮食总产量、收购数量和出口数量见下表。

表一 (单位:万吨)

资料来源:Андреа Грациози: Великая крестьянская война в СССР. большевики и крестьяне.1917-1933. М: РОССПЭН. 2001.58.

1929、1930和1931年粮食收购数量和比例逐年增加, 这是因为:第一, 因工业中心增加大幅增长的城市人口对粮食的需求加大;第二, 工业发展对农产品的依托程度加深;第三, 用于出口换汇购买设备的粮食需求增加。农民供应的粮食无法满足不断增长的需求, 粮食收购危机频发。联共 (布) 中央没有采取措施切实增加粮食生产, 只是一味地采取强制手段盲目提高粮食收购计划。

1930年粮食出口数量剧增的原因在于当时国际市场粮价上扬, 为了更多更快地出口粮食换取外汇, 斯大林密令莫洛托夫“最大限度地增加粮食出口”, 亲自把每日出口定额由原来的100—150万普特增加到300—400万普特。结果, 1930年的收购数量提高了26.5%, 出口数量提高了2724%。在联共 (布) 中央政治局看来, 1930年粮食总产量、收购数量和出口数量的大幅度增长意味着农业全盘集体化政策的胜利。因此, 十六大决议作出了“党依靠集体农庄和国营农场已经基本成功地解决了粮食问题”的结论。

但事实并非如此。1931年粮食总产量开始大幅降低, 但是粮食收购数量和出口数量却增加了约8.5%。中央政治局坚决否决了一些地方领导降低收购计划的请求, 指出“不许进行任何形式的讨价还价”, 必须“无条件地百分百完成计划”。10月15日, 政治局取消了集体农庄中心“先进行饲料储备, 后完成收购计划”的规定, 改为“先完成收购计划, 后进行饲料储备”, 储备饲料时还要实行“最大限度地节约”。

10月末, 在联共 (布) 中央委员会全体大会上, 斯大林坚决否决了伏尔加河中游区书记М.М.哈塔耶维奇和伏尔加河下游区书记В.В.普图哈降低本地区收购计划的申请。看到斯大林的反应, 乌克兰书记С.В.科西奥尔改变了自己汇报粮食收购困难的初衷, 转为宣布乌克兰5.1亿普特的收购计划“毫无疑问是切合实际的, 农民不用做出特别的牺牲就能够完成”。 会上, 时任苏联供应人民委员会人民委员、直接负责对全国人民进行食品供给的米高扬明确指出:“应该先完成国家计划后考虑地方的吃饭问题”。

1932年1月11日, 联共 (布) 中央政治局通过《超额收购粮食》命令, 责成各地区“在完成原定年度计划之后继续超额收购粮食”, 其中40%由各地执行委员会留用支配, 其余全部上交中央储备。为了完成不断追加的收购计划, 集体农庄被迫把口粮连同商品粮一起上交, 自己却因无粮忍饥挨饿。饥荒出现并开始扩散。但是, 联共 (布) 中央却没有重视这一问题, 而是在7月7日又通过了绝密命令让各地区下达收购计划时额外再增加4—5%。

1932年夏天, 乌克兰少数地区、北高加索和伏尔加河下游遭遇干旱, 每公顷粮食产量 (按照粮仓收成计算) 降到了3—4公担。从9月份开始, 中央不得不屡次降低不切实际的收购计划, 乌克兰降低了4000万普特, 哈萨克斯坦降低了300万普特, 北高加索降低了370万普特。10月29日, 政治局决定把全苏的粮食收购计划由原来的2.35亿普特降低到1.65—1.75亿普特, 共减少6 000多万普特。同时, 政治局强调这是中央做出的最后让步, 必须“无条件地完成”最终计划。

然而, 收购计划仍无法完成, 因为大大超出了农民的承受程度。西西伯利亚边疆区的许多集体农庄主席甚至不敢把计划拿到集体农庄会议上讨论, 他们深知, 完成计划将夺走农村包括口粮在内的所有粮食。农民对收购计划表示强烈抗议, 他们根本不相信连种子贷款都不再发放的政府, 收购走所有的粮食后会施以援手, 甚至怀疑政府还会像从前那样追加新的收购任务。他们清楚地意识到, 如果再像前两年那样上交所有“余粮”的话就会饿死, 因此, 他们千方百计地拖延交粮, 反抗粮食收购机关的收购行动, 盗走地里一部分已经成熟的粮食, 为即将到来的饥年早做打算。

斯大林认为, 收购困难的原因在于农民“蓄意进行暗中破坏”。1932年10月27日, 斯大林在中央委员会和中央监察委员会联席会议上指责“个别的破坏分子”“让工人和红军没有粮食吃的”的行为实质上是“悄悄发动了反苏维埃政权的……毁灭性战争”, 必须利用非常规的镇压措施予以惩治, “不给他们以致命的打击是愚蠢的做法”。受到惩治的并非“个别破坏分子”, 而是全体农民。负责粮食收购工作的各级党委领导和从城市中派出的工人都把农民看成贪婪、自私、愚昧和粗野的人, 故意藏起粮食企图饿死城市居民和和红军战士。他们认为, 农民必须为加速国家工业化做出物质牺牲, 甚至是付出生命代价。在这种思想指导下, 他们对农民进行了残酷无情的镇压。

著名作家肖洛霍夫在给斯大林的信中, 详细描写了自己在北高加索维申区“亲眼所见的”、“至死也不会忘记的”、骇人听闻的镇压手段。边疆区委特派员奥夫琴尼科夫命令把1090户未完成收购计划的集体农庄社员撵到户外, 在冬天零下二十几度的天气里被驱逐者白天“像影子一样依偎在自己被查封的房子外面”, 晚上寻找棚子过夜, 任何人也不敢收留他们进屋取暖, 否则自己也将受到同样的惩罚。边疆区委第二书记季明比奥夫琴尼科夫更严厉, 认为被驱逐者在任何建筑物里过夜都是非法的, 应该住在“露天地里”, 结果一名妇女抱着孩子双双冻死在冰天雪地的户外。

为了安抚肖洛霍夫的激动情绪, 斯大林派М.Ф.什基里亚托夫去维申区纠正粮食收购中的“过火”行为, 奥夫琴尼科夫和季明被撤职, 但没有受到审判, 他们受到了莫洛托夫的保护。另外, 斯大林还给维申区下拨了12万普特的粮食。然而, 这并不意味着斯大林的政策因作家的几封信就发生改变。斯大林一边安抚肖洛霍夫, 一边批评他 “只看到了事物的一个方面”, 即农民可怜的一面, 没有看到农民让“工人和红军没有粮食吃”的“有罪的”另一面, 在回信的最后, 斯大林坚决指出:“有罪的人必须得到应有的惩罚”。受到惩罚的不仅仅是“有罪的”农民, 还包括农村“腐败蜕化”的共产党员, 也就是不愿意采取残酷镇压手段的共产党员。北高加索库班区的共产党员最先遭到清洗, 43%的共产党员被开除出党, 5000人被逮捕。1932年11月至12月5日, 乌克兰逮捕了1830名集体农庄队长、会计等工作人员。12月14日, 斯大林和莫洛托夫联名签署命令进一步指出, 地方农村中“部分共产党员已经成为阶级敌人的代言人”, “背叛了党”, 其“反布尔什维克的行为已经触目惊心”, “必须采取坚决措施和这些叛徒作斗争”。1933年初, 许多粮食收购特派员因为实在无粮可再没收或者允许集体农庄留下少许粮食度饥荒, 被加以“苏维埃政权敌人”的罪名撤职、开除出党并追究法律责任。1932—1933年, 乌克兰共有1 638名边疆区委书记等高级干部被撤职, 占总数的1/3。

12月5日, 斯大林和莫洛托夫命令各地区党委, 对没有完成粮食收购任务的集体农庄进行惩治, 如提前追缴贷款、停止机器拖拉机站的服务, 强行没收现有粮食 (包括种子) 等措施。1932年1月11日, 政治局命令各地区在完成预定计划基础上再次“超额”收购粮食。按照中央的要求, 地方所有工作人员都进入了“战斗状态”进行“突击行动”, 采取各种违法的暴力手段强迫征粮。为了完成收购计划, 集体农庄被迫上交了包括口粮在内的几乎所有粮食。

哈塔耶维奇和莫洛托夫就粮食收购挤占了农民口粮问题展开了激烈的争论。哈塔耶维奇认为, 粮食收购从集体农庄中拿走的不仅是商品粮, 而是包括口粮在内的所有粮食, “粮食斗争”不仅是收购粮食, 还包括增加粮食生产, 同时他还指出, 如果国家不满足集体农庄和社员的消费需求, 他们就不会扩大生产, 就会退出集体农庄。哈塔耶维奇的观点本身和把公开观点的做法引起了莫洛托夫的强烈不满, 他指责哈塔耶维奇的观点是“非布尔什维克的”, 是错误的, 认为应该把“满足无产阶级国家的需要作为首要任务”。

所谓“首要任务”就是把种子储备和消费储备一起纳入到粮食收购计划当中。1932年12月23日, 卡岗诺维奇和收购委员会副主席М.А.切尔诺夫联名向斯大林请求取消乌克兰政治局11月18日做出的“把种子储备纳入粮食收购计划必须经过区执行委员会批准”的规定, 指出该规定“严重制约和损害了粮食收购事业”。斯大林立刻批准了这一请求。

把种子储备纳入收购计划之后, 北高加索在1933年1月15日前完成了收购计划, 伏尔加河下游也在1月初超额完成了任务。但是, 乌克兰即使把种子储备连同消费储备都收购之后, 还是没有完成计划。

2. 成立“特别委员会”加强镇压

1932年10月22日, 联共 (布) 中央政治局通过了在乌克兰和北高加索两个产粮大区成立“特别委员会”加强粮食收购的决议。北高加索特别委员会由卡岗诺维奇领导, 成员包括米高扬 (供应人民委员部) 、亚果达 (国家政治保安总局) 、М.А.切尔诺夫 (收购委员会) 、Т.А.尤尔金 (国营农场人民委员部) 、Я.Б.加马尔尼克 (工农红军政治部) 、М.Ф.什基里亚托夫 (中央监察委员会) 和А.В.科萨廖夫 (全俄共产主义青年团中央委员会) , 是人数最多、实力最强的委员会, 因此, 北高加索的镇压也格外严厉。

11月1日, 卡岗诺维奇来到罗斯托夫后立刻开展镇压, 宣布要在库班揪出3—5个村镇列入“黑名单”。4日, 特别委员会协同北高加索边疆区委向库班发出完成收购计划的最后通牒, 把新罗日杰斯特文、梅德韦多夫和特米尔戈耶夫三个镇列入“黑名单”予以严厉惩治, 这就意味着:第一, 立刻停止商品供给并运走所有现有商品;第二, 完全禁止集体农庄贸易活动;第三, 停止发放并提前追缴各类贷款;第四, 清洗集体农庄、合作社和国家机关中的“敌对分子”;第五, 逮捕“破坏粮食收购的反革命分子”。8日, 国家政治保安总局特派员Р.皮利亚尔和П.尼古拉耶夫进驻仅完成1/10收购计划的波尔塔瓦镇, 在已经逮捕240名村民的基础上又逮捕479人。一些共产党员因为同情农民也遭到镇压, 如季哈列茨区党组书记Н.В.科托夫因为建议把社员的日实物工资由490克粮食提高到2000克被当作“工人阶级的叛徒”枪毙。11月至12月, 卡岗诺维奇在库班开展了大规模驱逐哈萨克的行动, 为了“不让库班金子般的土地种不上粮食”, 库班的13个村镇和顿河流域的2个村镇被列入“黑名单”驱逐到北方地区, 波尔塔瓦、梅德伟季和得抚三个村子里的4.75万名农民中有4.56万人被驱逐。原来居住在北方的集体农庄社员和复原的红军战士被迁移到原属于哈萨克的“金子般的土地上”, 波尔塔瓦村因此改名为红军村, 而得抚村则改名为苏维埃村。到1933年初, 北高加索地区共有6.35万哈萨克被驱逐。

乌克兰委员会由莫洛托夫领导, 成员包括М.И.卡尔马诺维奇等四人, 卡岗诺维奇直接参与了委员会工作。11月11日, 在莫洛托夫委员会的参与下, 乌克兰联共 (布) 中央政治局制定了《个体农户粮食收购制度》, 警告个体农户不完成收购任务将受到惩罚, 如停止工业品的供应、没收份地和宅边地、驱逐到区外甚至是州外边缘地区, 不完成收购计划“硬指标”的富农则将遭到没收财产、逮捕和流放。乌克兰特别委员会还借鉴了北高加索的“黑名单”做法, 12月6日, 乌克兰联共 (布) 中央政治局和人民委员会下发命令把第聂伯彼得罗夫、敖德萨和哈里科夫三个州的6个村镇列入“黑名单”, 理由是没有完成粮食收购计划、“富农和反革命分子”恶意破坏收购行为多发。

哈萨克斯坦没有成立特别委员会, 其职能由哈萨克斯坦边疆区委代为执行。在书记Ф.И.戈洛谢基内的领导下, 哈萨克斯坦边疆区委展开了镇压行动。11月10日, 边疆区委宣布“要借鉴北高加索经验”, 31个粮食收购落后地区被列入了“黑名单”受到惩治, 国家政治保安总局在8天内逮捕了374人。在加大镇压力度之后, 多数集体农庄用10天时间完成了粮食收购计划, 同时也为此付出了巨大的代价——把种子储备和“最低限度的食品储备”都上交了。失去所有粮食的农民不得已只好进行大规模迁移, 仅让-阿尔金一个区就迁移了2044户, 剩下630户毫无生存物资地留在原地, 20天内, 该地区死亡300人。

伏尔加河下游边疆区的特别委员会成立较晚, В.В.普图哈领导的边疆区委等不及特别委员会成立就依据北高加索和乌克兰特别委员会的经验先行展开镇压。到12月8日为止共逮捕5896人, 包括2302名“反革命积极分子”、3142名“盗窃者” (包括割麦穗的人) 和452名“投机倒把者”, 这些人中有的被枪毙, 剩下的被判处最少10年的监禁, 其中有不少“割麦穗”的少年儿童。乌柳宾等七个地区的20个村苏维埃被列入“黑名单”。12月中旬, П.П.波斯特舍夫领导的伏尔加河下游特别委员会成立。和其他地区特别委员会不同, 波斯特舍夫委员会没有加大, 而是极力降低镇压力度。12月18日, 在特别委员会和区委的联合会议上, 塔季谢夫区委书记扎沃龙科夫提出的“没收集体农庄社员手中余粮”的提议遭到否决, 强调只能没收“偷盗等非法所得的粮食”。对于谢尔多宾斯克区委“组织检查集体农庄社员余粮”的请求则强调“检查对象不能包括诚实劳动的集体农庄社员”。此外, 还否决了奥利霍夫区、耶兰区把未完成计划的村镇列入“黑名单”的请求, 并坚决要求取消已被列入“黑名单”中的所有集体农庄并在报纸上公布。此外, 还要求返还被非法没收的粮食、牲畜和农具等生产资料, 追究严重违法人员的责任, 为收购落后地区调拨脱粒机和拖拉机, 并派去维修队等一系列缓和镇压的措施。

波斯特舍夫维护农民、缓和镇压力度的做法显然严重违背了斯大林的意图。12月11日, 斯大林和莫洛托夫命令伏尔加河下游边疆区, 加快审判阿列科谢耶夫区执行委员会主席马卡洛夫和集体农庄联盟主席苏沃洛夫等四名收购行动开展不力的领导, 判处他们5—10年监禁。三天后, 联共 (布) 中央政治局下发了由斯大林和莫洛托夫联名签署的《关于乌克兰、北高加索和西部州粮食收购》命令, 指出“兜里揣着党票”“欺骗国家”、“妨碍粮食收购计划的”工作人员都是“党、工人阶级和农民最凶狠的敌人”, 是“反革命分子”, 必须“坚决消灭”, 对其实行逮捕、长期监禁和枪毙。斯大林的命令表达了中央对特别委员会镇压行动的支持和督促。北高加索、乌克兰和哈萨克斯坦特别委员会对饥荒负有不可推卸的责任, 其残酷镇压加深了大饥荒的危害性。

3.“身份证制度”的实施

一些农民不堪饥饿贫困进城寻找工作和食物, 成为了城市里的“多余人口”。为了解决这一问题, 1932年12月27日, 苏联人民委员会和中央执行委员会通过了在全苏实行“身份证制度”的命令, 规定全苏除农民外的所有公民都可以获得身份证。显然, 该命令的出台并非偶然。

1933年1月22日, 联共 (布) 中央委员会和苏联人民委员会下发绝密命令严厉禁止北高加索和乌克兰的大批饥民向中央黑土区、伏尔加和流域、莫斯科州和白俄罗斯迁移“要饭”。这份命令由斯大林亲笔书写, 原稿上只有他一个人的签名, 后来重印时才加上了莫洛托夫的署名。这成为斯大林为“大饥荒”负直接责任的重要证据。至于已经成功逃跑的饥民, 需要“立刻逮捕并遣送回原籍”, 负责这一行动的是国家政治保安总局交通部。1月23日, 乌克兰政治局做出决定:“禁止各火车站向农民出售离开乌克兰的火车票”。25日, 北高加索政治局也通过了类似决议, 并决定在火车站发动“阻截战役”, 对车站的火车调配等业务实行半军事化管理。从国家政治保安总局抽调的工作人员在公路和铁路上组成岗哨, 拦截逃荒饥民, 滞留在候车大厅、站台、车厢和街心花园的饥民饥寒交迫虚弱至极, 加上流行病爆发, 大批饥民陆续死去。据国家政治保安总局统计, 3月份之前共逮捕了21.95万名逃荒的饥民, 其中18.66万名饥民被遣返回乡, 剩下的被关进了监狱。

“1月22日命令”和“身份证制度”成为了压垮农民的最后一根稻草。从此, 饥饿的农民无法逃离饥荒地区, 失去了逃荒“要饭”的活命机会, 只能呆在原地等死。这也是为什么1932年饥荒范围扩大并演变为“大饥荒”的一个主要原因。至此, 一个造成“大饥荒”肆虐的完整机制形成。

四、“大饥荒”真相

农业全盘集体化运动伊始, 饥荒已即在苏联局部地区出现。1930年3月末, 国家政治保安总局报告在巴什基尔和哈萨克斯坦出现了“饥荒”。三个月后, 伏尔加河中游、乌克兰、乌拉尔、西伯利亚、北高加索和土库曼斯坦的多个地区也都出现了“食品困难”。但从整体上看, 饥荒并不具备普遍性, 只是个别地区的个别现象。

从1931年末开始, 饥荒规模扩大, 波及地区扩散。1932年春天之前, 全苏各地饥荒的基本特征是:饥荒多发在全盘集体化最早的地区和最听话地上交了全部粮食的地区;和个体农民相比, 饥荒多发在集体农庄社员家中;已经出现因饥荒而浮肿、生病、死亡和自杀等现象, 但规模不大;发生饥荒地区开始食用草根、树皮和动物死尸等代食品, 尚未出现食人现象。总之, 尽管饥荒范围有所扩散, 但就全苏范围看, 仍未演变为“大饥荒”。如果斯大林领导的联共 (布) 中央能够及时地降低收购计划并进行食品援助的话, 就可以完全遏制饥荒的扩散。但是, 他们没有这样做。

饥荒继续蔓延。到1932年夏天, 国家政治保安总局情报中的“食品困难”字眼也替换为“饥荒”, 事实上此时“大饥荒”已经开始。哈萨克斯坦的饥荒地区增加到74个, 死亡人数增加到8276人, 浮肿人数增加到12969人。乌克兰的127个区和整个摩尔达维亚都发生饥荒, 灾民人数超过2万。食人现象开始出现。由饥荒引起的群体事件大幅增长, 1932年第二季度共爆发群体事件949次, 是第一季度的1.6倍, 乌克兰是群体事件最为多发地区。

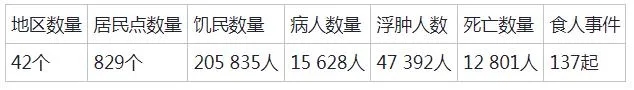

从1933年初开始, 国家政治保安总局秘密政治局和机器拖拉机站关于各地区饥荒情况的情报源源不断地送到政治局。下表是基辅州的统计数据, 从中可以看出乌克兰饥荒肆虐的程度极其严重。

表二

资料来源:Трагедия советской деревни.Коллективизация и раскулачивание: док. и материалы.Т. 3.634-678.

从“大饥荒”亲历者的回忆中可以清楚了解当年的悲剧。维尼齐州戈洛季谢村И.Ф.布尔拉克:我那时只有5岁, 我们家坐落在兹加尔河岸边, 村民都很勤劳, 不是干农活就是从事做桶、打铁、缝纫和皮革加工等工作。1932年秋天 “搜粮”开始了, 人们把粮食藏在了酒瓶和瓦罐里埋在地下或水沟里, 但贫农委员会和积极分子们到处搜查, 谁要是藏粮就把谁当作富农从家里撵出去, 到了冬天和次年春天, 人们开始浮肿并大批死亡;

日托米尔州Р.С.索克洛夫斯卡亚:1933年村里开始了可怕的饥荒, 先是小孩子大批死亡, 接着是老人和病人, 然后就轮到每一个人, 经常是全家和全家族死亡。人们饿得浮肿甚至丧失理智。我们家一周内死了四个孩子和一个老奶奶, 老奶奶临死前乞求吃块面包或土豆, 但是家里啥也没有。没有棺材, 死者都埋在公共墓地。一冬天加上次年春天, 我们村饿死了一多半人;

……

除乌克兰之外, 北高加索、哈萨克斯坦和伏尔加河流域也是“大饥荒”的重灾区, “大饥荒”也没有放过中乌拉尔和南乌拉尔、中央黑土区、西西伯利亚等地, “万户萧疏鬼唱歌”的悲剧在全苏农村上演。

五、“大饥荒”的后果

“大饥荒”带来了巨大的人口损失, 1932年秋天至1933年4月, 全苏人口锐减770万, 其中绝大多数是农业人口。乌克兰减少400多万, 占总数的一半左右, 伏尔加河流域减少100多万, 哈萨克斯坦减少180多万。另据苏联人口普查资料证明, 1926—1937年苏联农业人口共减少了约1000万, 这些人成为苏联农业集体化的牺牲品。

包括斯大林在内的联共 (布) 核心领导非常清楚农村饥荒的惨烈程度。1940年9月9日, 斯大林在克里姆林宫的一次秘密会议上亲口承认:“过去因为粮食不够吃有2500—3000万人在挨饿”。但当年斯大林不承认这一点, 尽管关于饥荒的情报和汇报纷至沓来。

1932年末, 哈里科夫州党委第一书记Р.Я.杰列霍夫面见斯大林汇报乌克兰饥荒, 结果被斯大林尖刻地挖苦了一番:“你想用编造出来的饥荒故事吓唬我, 办不到!你最好辞去州委书记的职务去作协写故事给傻瓜读”。两周后, 杰列霍夫被撤职。1933年5月14日, 巴什基尔州委书记А.Р.伊桑丘林上书斯大林汇报饥荒, 指出尽管已经采取措施下拨了州内全部的储备粮, 但依然无济于事, 请求中央援助5000吨粮食, 他的请求没有得到满足, 本人也很快遭到逮捕。В.丘巴利发出的下拨食品帮助孩子度过饥荒的请求也遭到了斯大林的拒绝, 军区司令И.亚基尔向斯大林请求援助农民被告知“管好军队的事就行了”, 基辅州委书记Н.杰姆琴科请求米高扬向斯大林汇报:“从波尔塔瓦开始沿途捡尸体的火车已经满载地停在了基辅车站”, 当然也不会有什么结果。

中央给予地方的援助既没有力度, 也不及时。1932年, 中央下发的种子援助和食品援助在春播结束才开始, 而且是以新粮收获后多偿还10%的贷款方式发放。援助只针对有劳动能力在田间劳作的集体农庄社员 (因天气或其他原因未出工者不发放) , 而由社员赡养的无劳动能力的儿童和老人则得不到食品援助。卡岗诺维奇和米高扬在给斯大林的报告中指出, 把粮食援助给无劳动能力的人“是一种巨大的浪费”。1933年2—6月, 联共 (布) 下发至少35份命令下拨了32万吨粮食。对于农村接近3千万的饥饿人口来说, 32万吨粮食无济于事。显然, 奉行“饿着肚子出口”政策的斯大林并不打算用换取外汇的粮食解决国内的饥荒问题。

在公开场合, 斯大林根本不承认苏联农村饥荒肆虐的实情。为了对全国乃至全世界隐瞒“大饥荒”, 斯大林下令封锁信息。然而, 无论怎样掩盖都无法隐瞒农村饥殍遍野的事实。为了给尚未公开承认的“大饥荒”寻找替罪羊, 斯大林采取老办法——把责任推卸给地方工作人员。1933年3月在饥荒最为严重时, 斯大林授意逮捕了乌克兰、北高加索和白俄罗斯地区“出身资产阶级和地主阶级”“破坏农业物资”的75名地方工作人员, 其中35人被枪毙, 40人被判处8—10年徒刑, 罪名是“企图在国内制造饥荒”。无法掩饰的“大饥荒”引起了党内对斯大林领导层的质疑和反对。1932年春夏, М.Н.柳京领导成立了“马克思列宁主义协会”, 协会纲领指出粮食收购“不是完成计划, 而是完成空话”, 指责斯大林的领导使国家处于深刻的危机之中, 造成“国家贫困、被洗劫一空而彻底破产, 衣不蔽体, 食不果腹, 生产力、购买力、支付力受到了根本破坏, 人们失去了对社会主义的信仰, 充满恐惧, 充满愤恨……”, 甚至断言国家发展“越来越走进了死胡同”。秋天到来时, 协会成员因对斯大林进行“反革命攻击”而遭到逮捕。

但是, 柳京及其追随者的观点却得到了较高层领导的共鸣, 如联共 (布) 中央书记和苏联国民经济委员会委员А.П.斯米尔诺夫、苏联供应人民委员Н.Б. 埃斯蒙夫、俄联邦内务人民委员В.Н.托尔马乔夫、俄联邦苏维埃人民委员会主席瑟尔佐夫和外高加索边疆区委第一书记В.В.洛米纳泽。他们责问斯大林对“大饥荒”的直接责任, 甚至提出解除斯大林的职务。

1932年10月末, 在政治局和监察委员会主席团人员参加的最高级别会议上, 斯大林指出, 斯米尔诺夫集团把所有的矛盾集中在自己一个人身上是一种“诡计”, 实际上是在“同党的路线作斗争”。他们认为, 党的工业化和集体化政策是“有害的”, 是“失败的”, 事实上, 不把60%的农户和70%的土地联合进集体农庄就“不能为工业化提供条件”, “国家就会挨饿”。显然, 在党内公开辩论已经结束、发展方针已经在全会通过的情况下, 对斯大林以及其政策的任何质疑都被看做分裂行为。1933年1月大会上, 斯米尔诺夫集团成员因“企图反党和反领袖”被开除出党。

1933年1月大会上, 科西奥尔、舍博尔达耶夫、戈洛谢金和斯大林本人发言高度赞扬了第一个五年计划的提前完成 (4年零三个月) 和全盘集体化的杰出成就, 指出在资本主义国家发生经济危机的背景下, 苏联农业却取得了不断增长的喜人成就。2月19日, 也就是“大饥荒”高潮时期, 斯大林在第一届集体农庄突击手大会上宣布:“从前几百万吃不饱饭的贫农已经加入了集体农庄……成为了有保障的人”, “2000多万农民摆脱了贫困”。显然, 这种赞美不符合事实。斯大林心里非常清楚“大饥荒”给农业乃至全国带来的巨大危机, 他不得不开始考虑改变政策缓和农村局势, 平复农民情绪, 恢复他们对苏维埃政权的信心。

(节选自《北方论丛》,2009年第4期)

来源:《中国历史评论》编辑部选编