充满神秘色彩的推背图

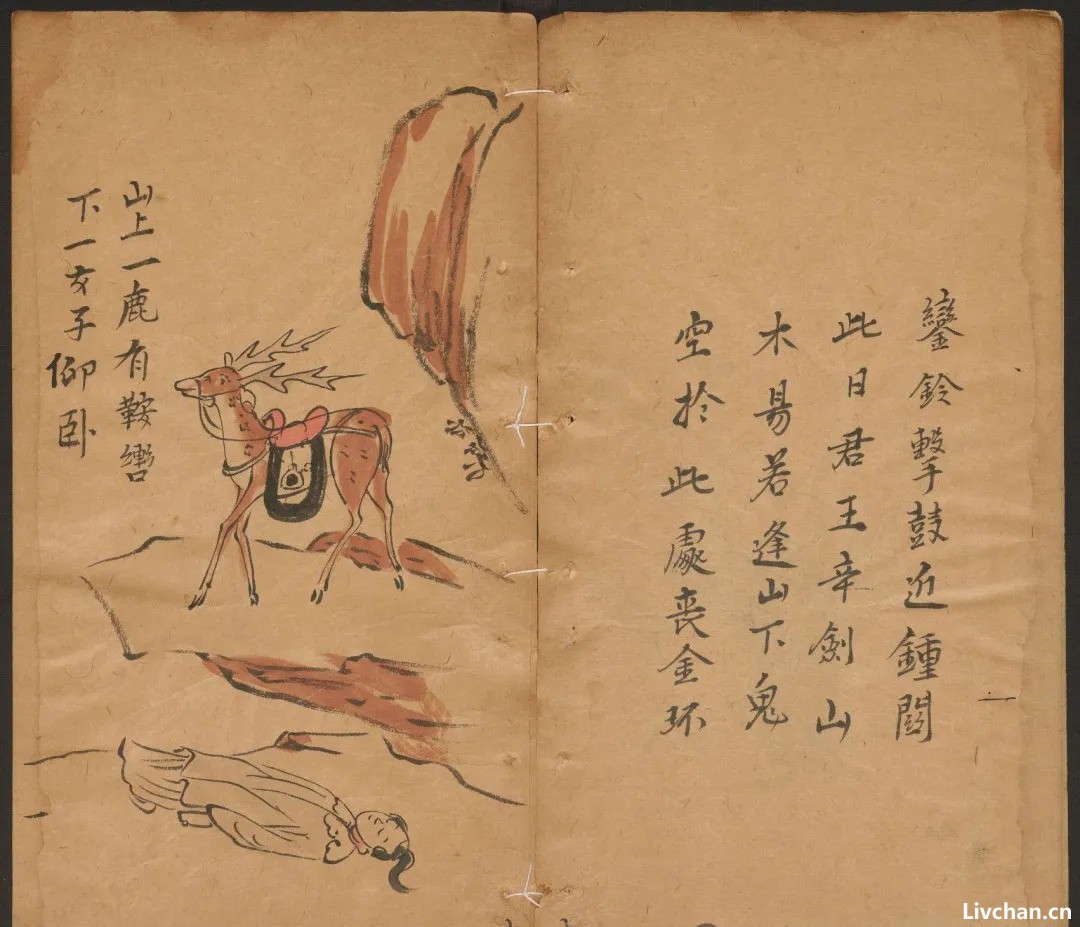

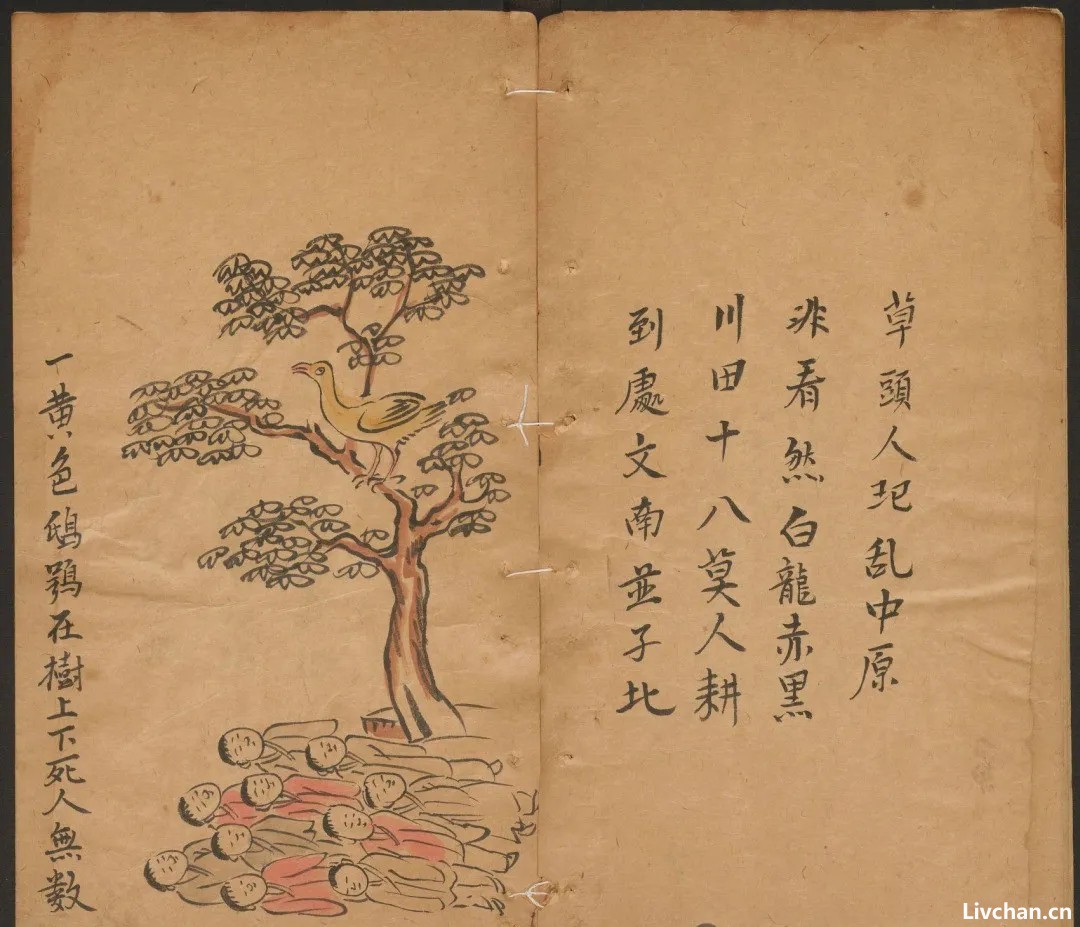

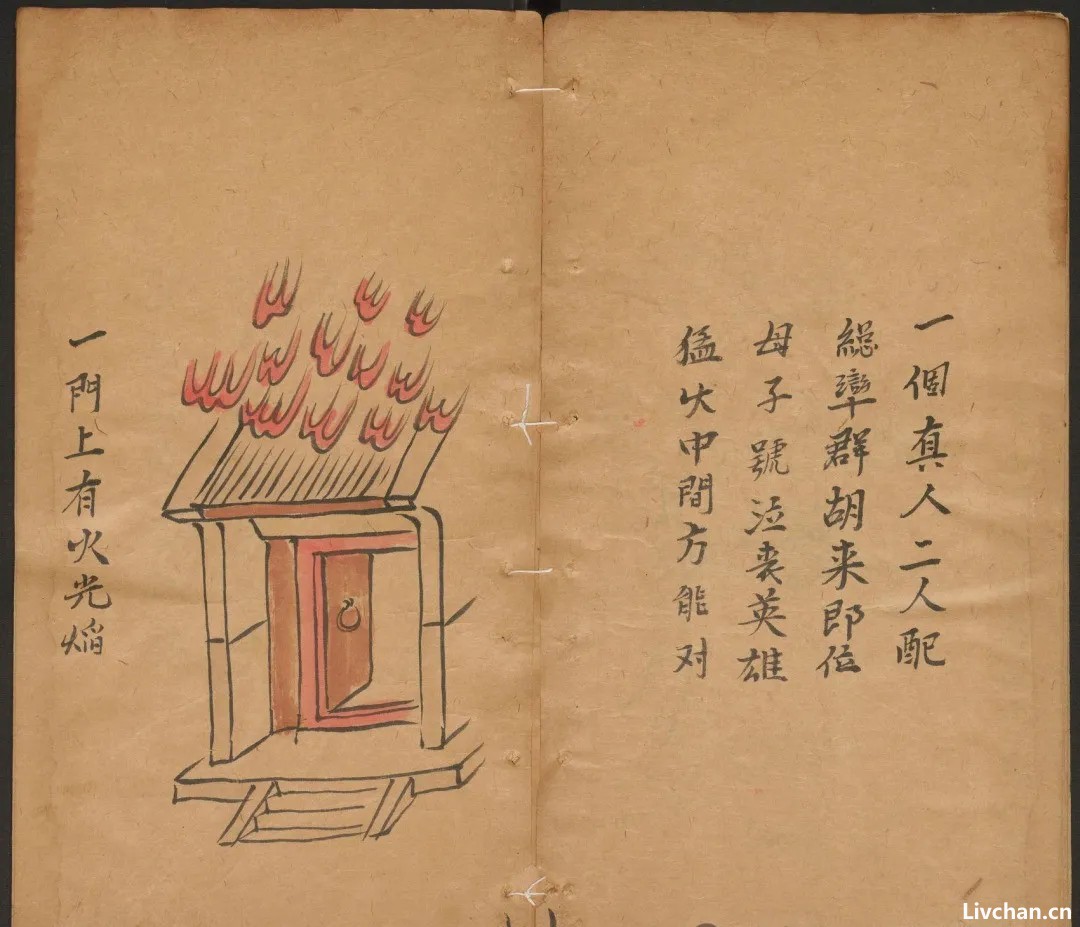

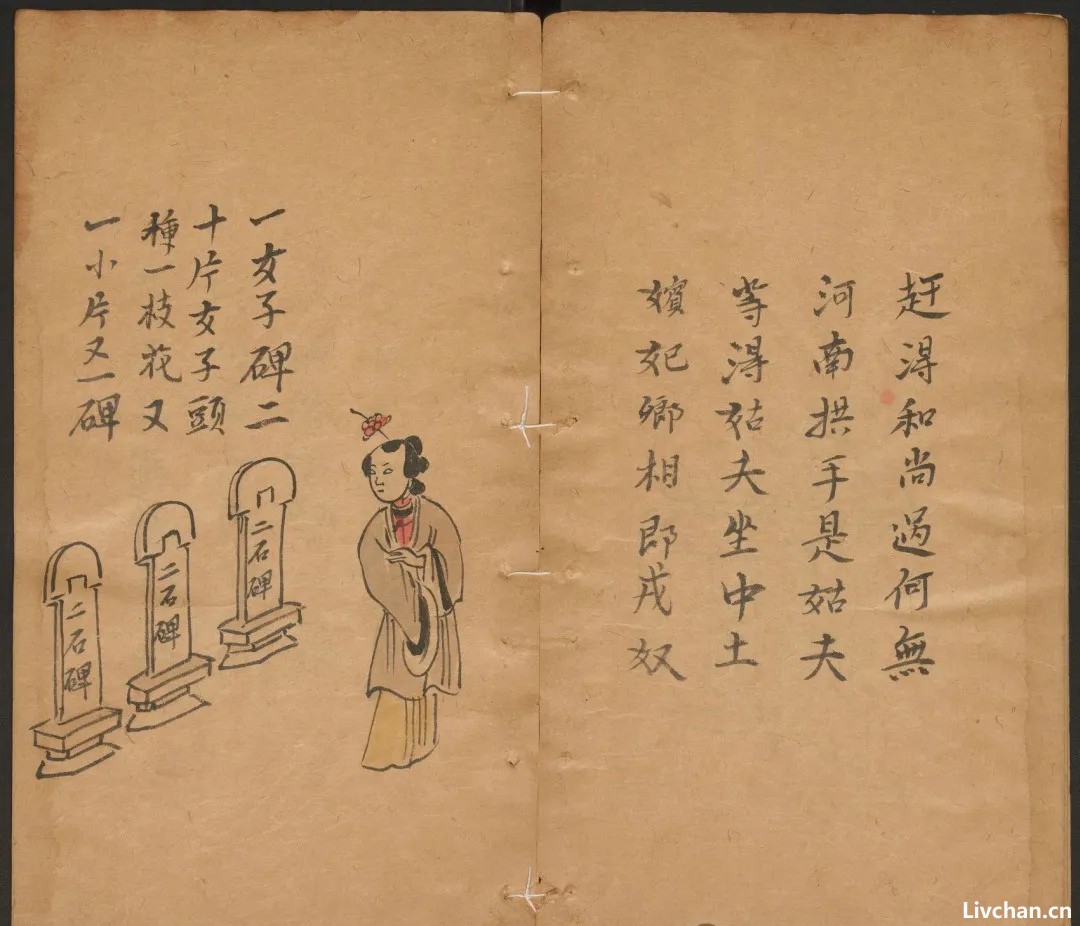

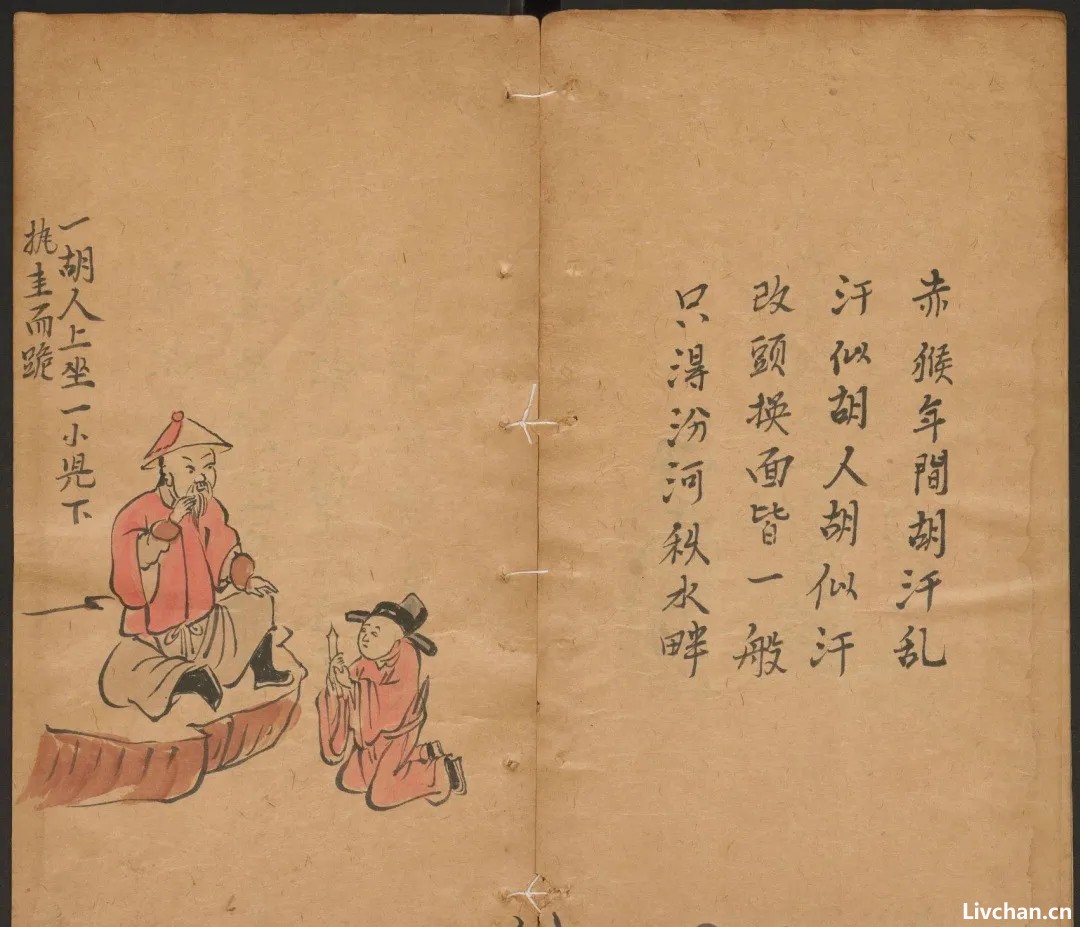

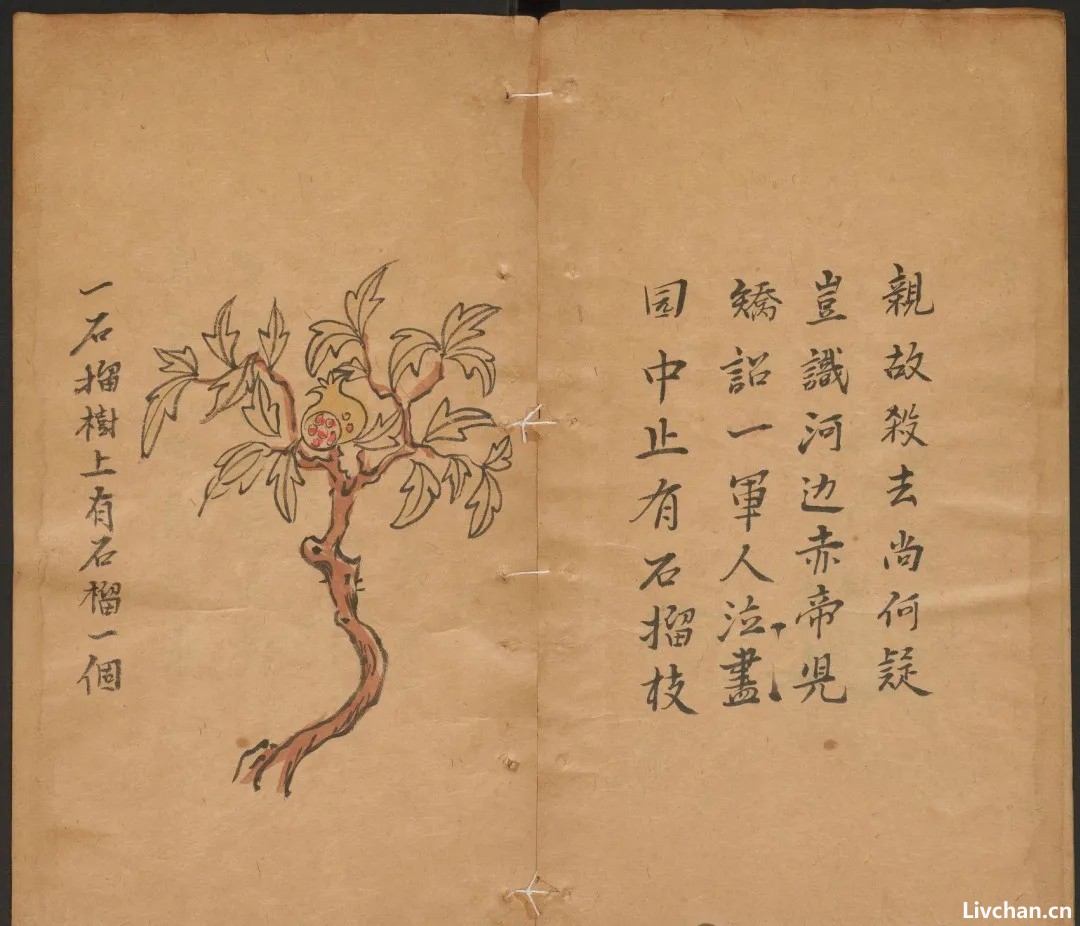

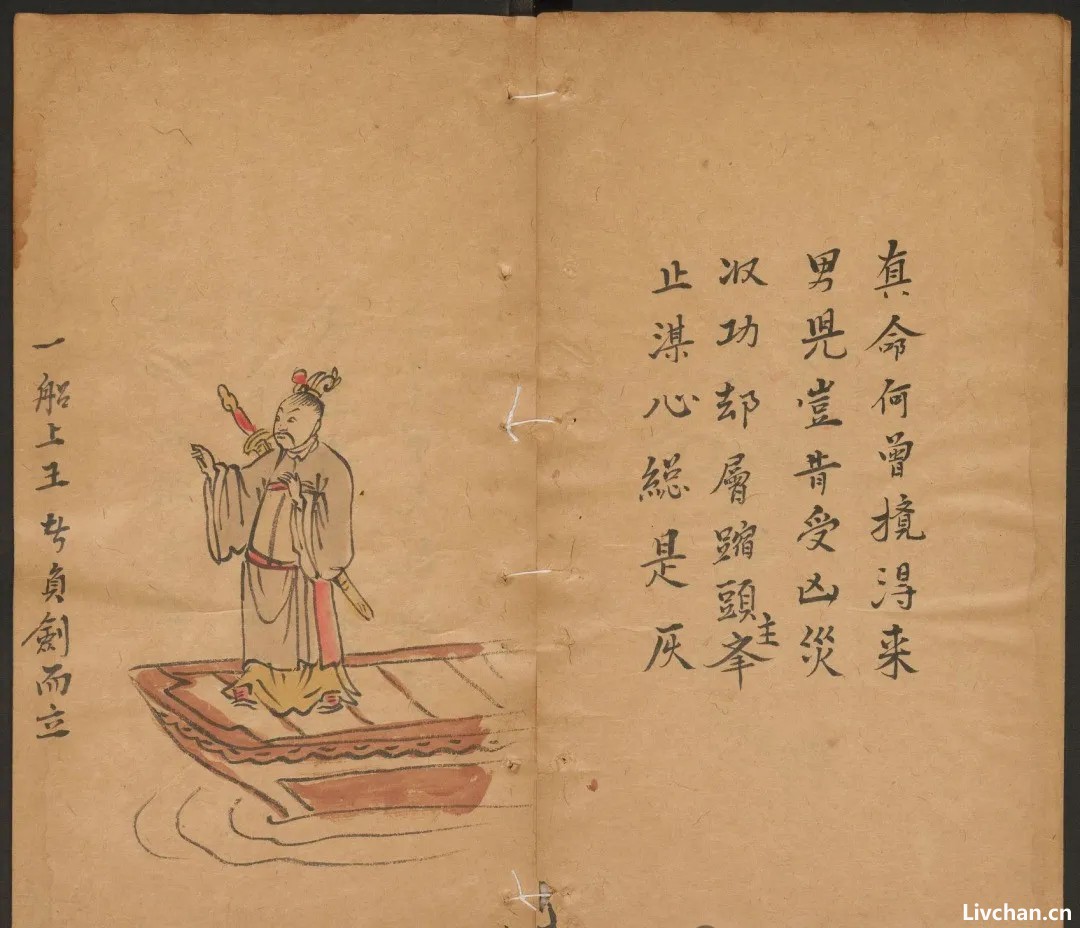

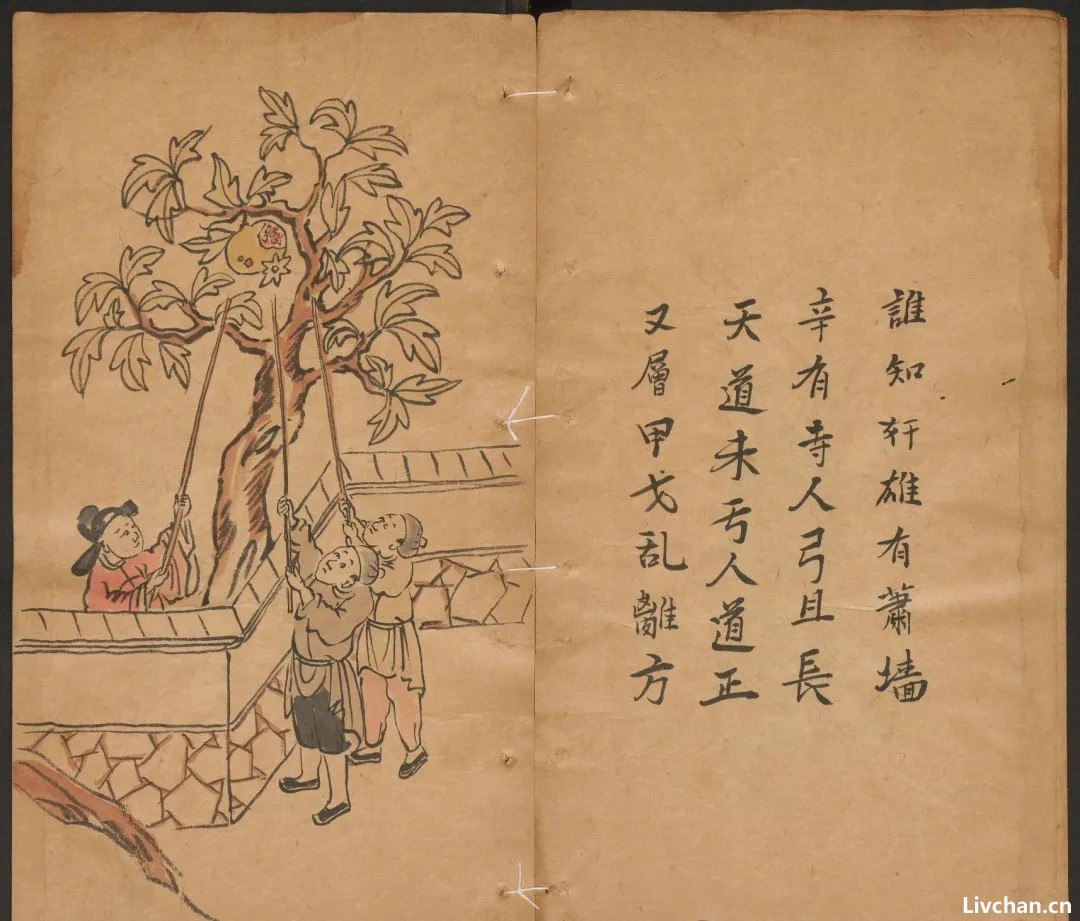

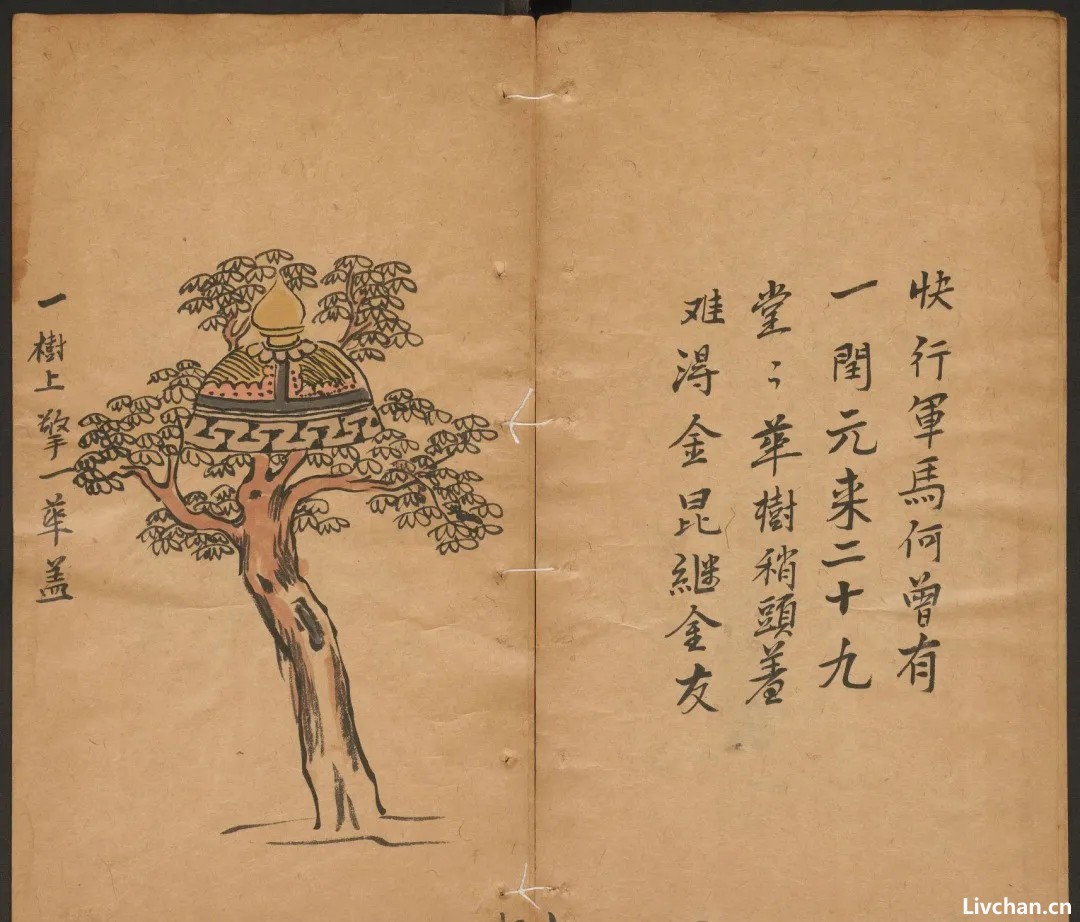

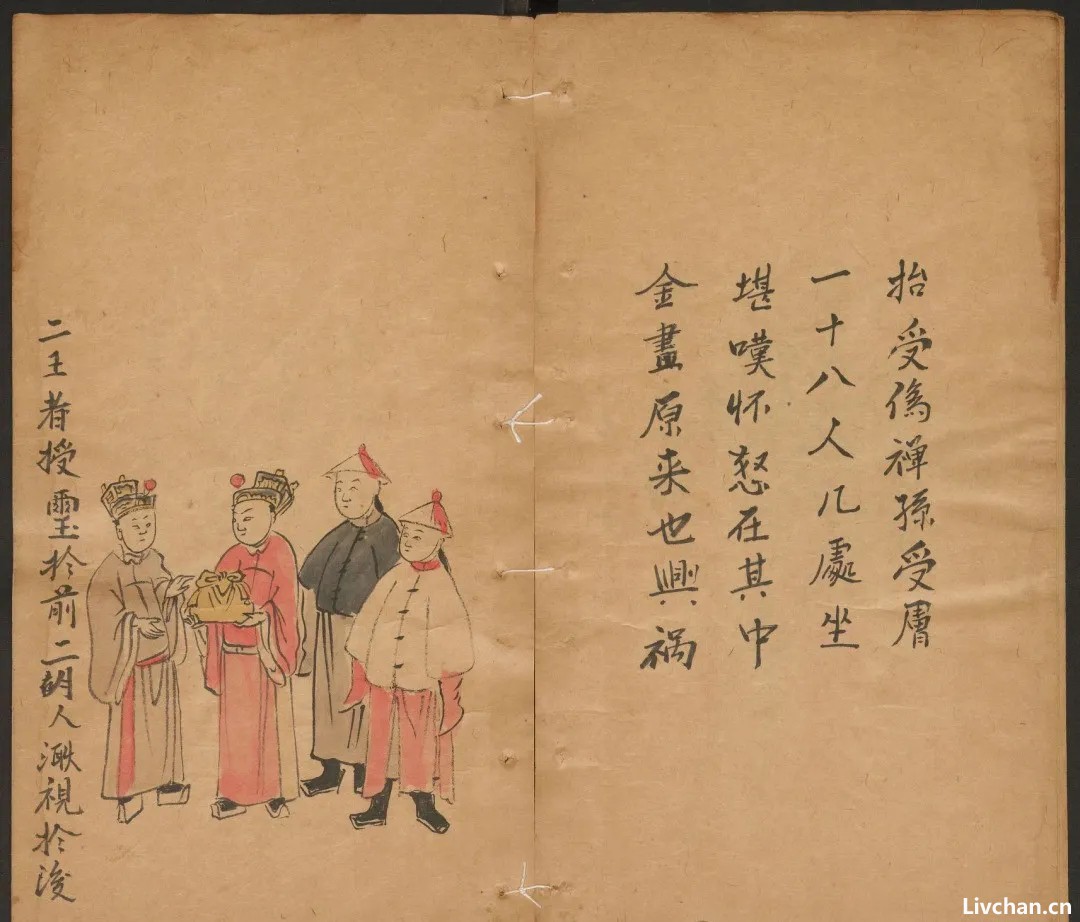

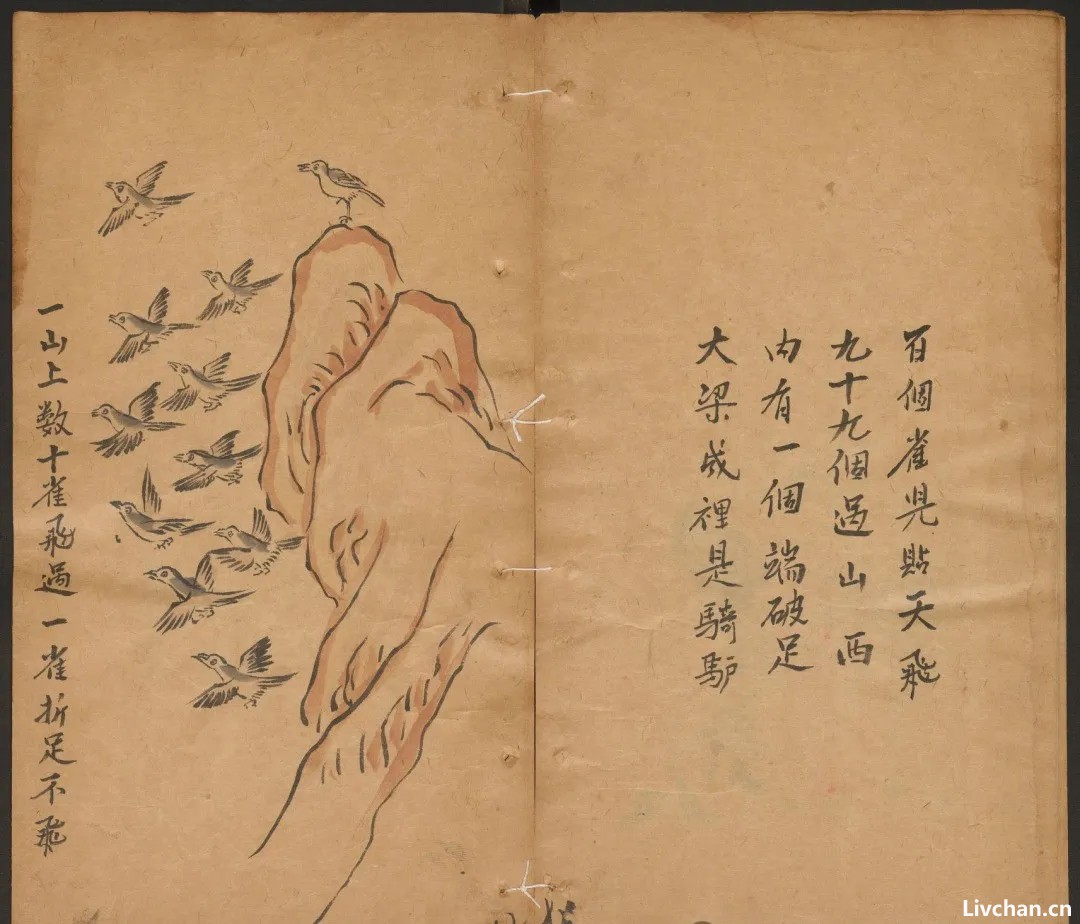

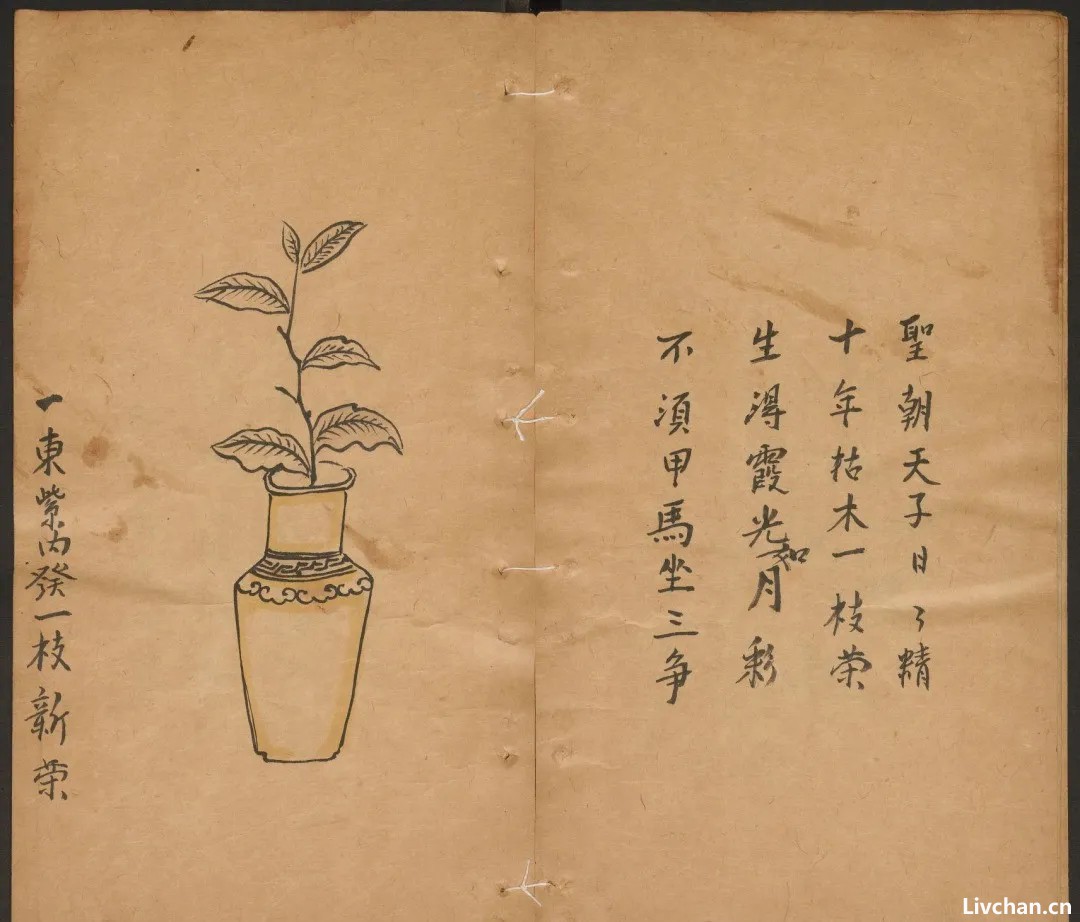

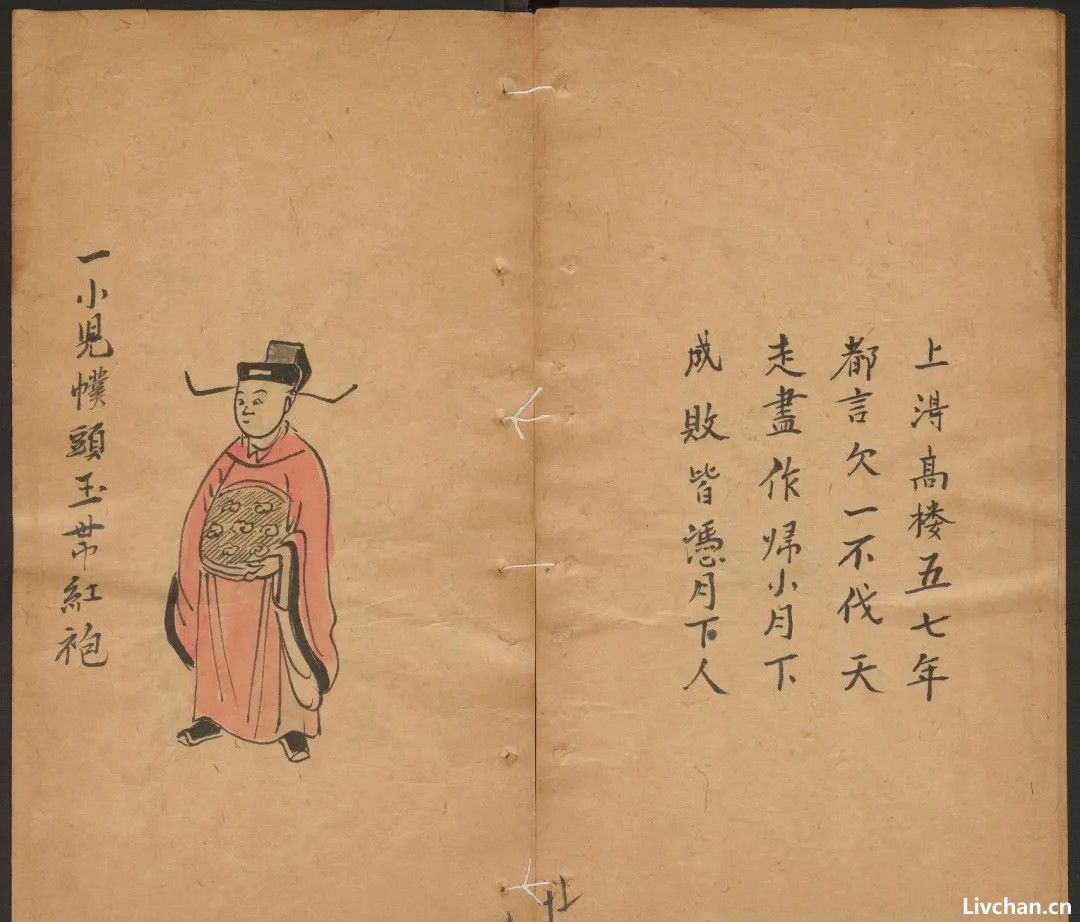

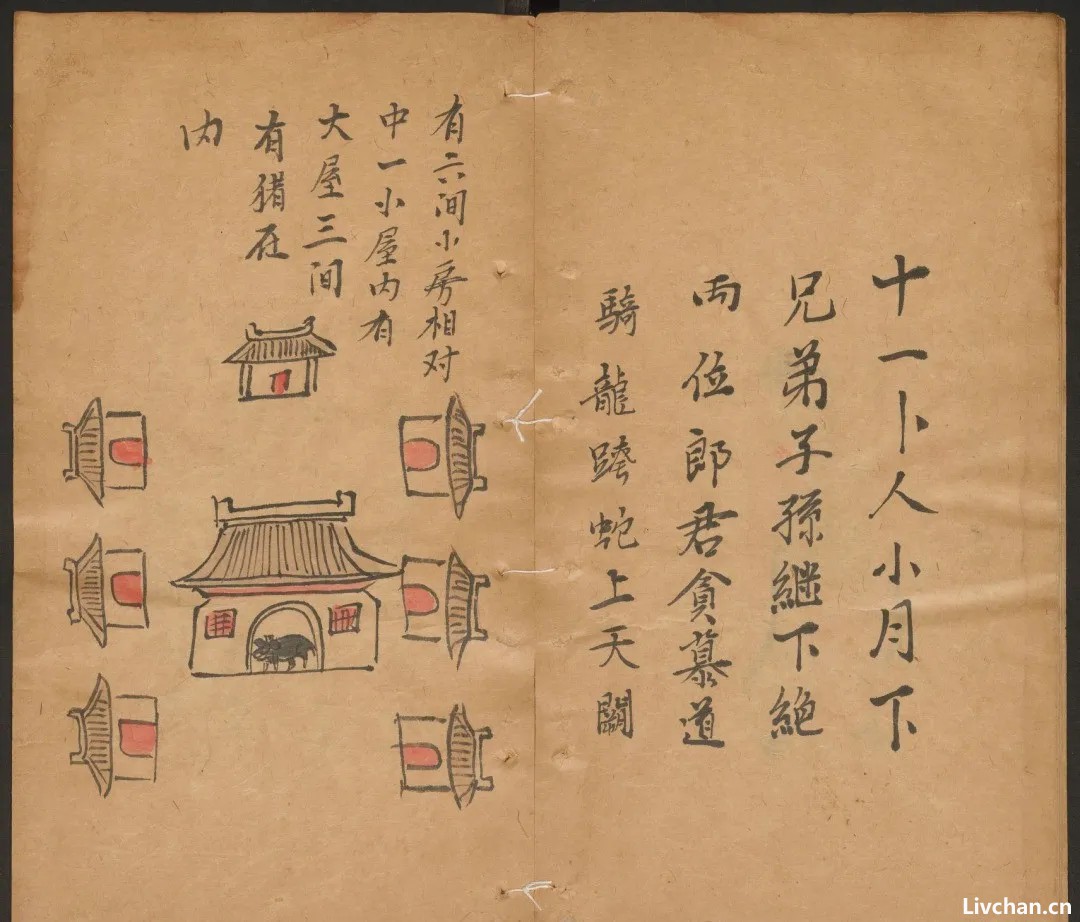

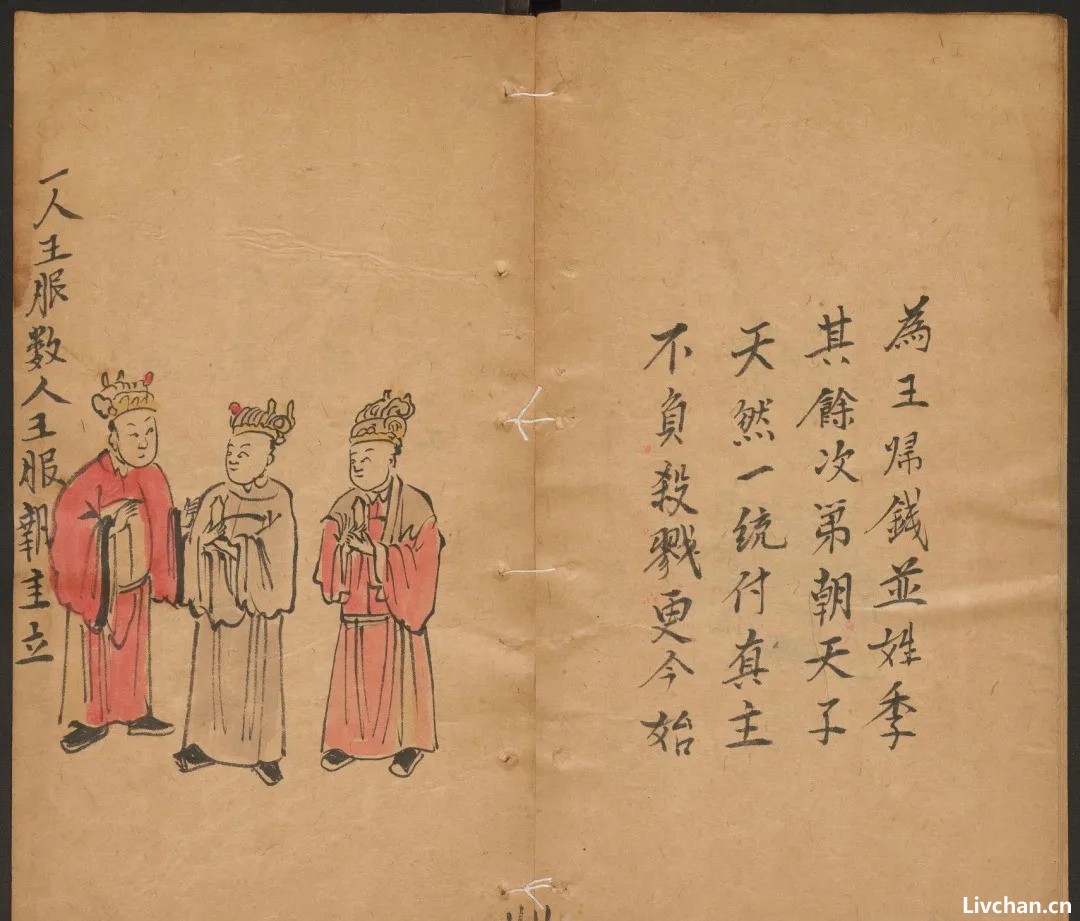

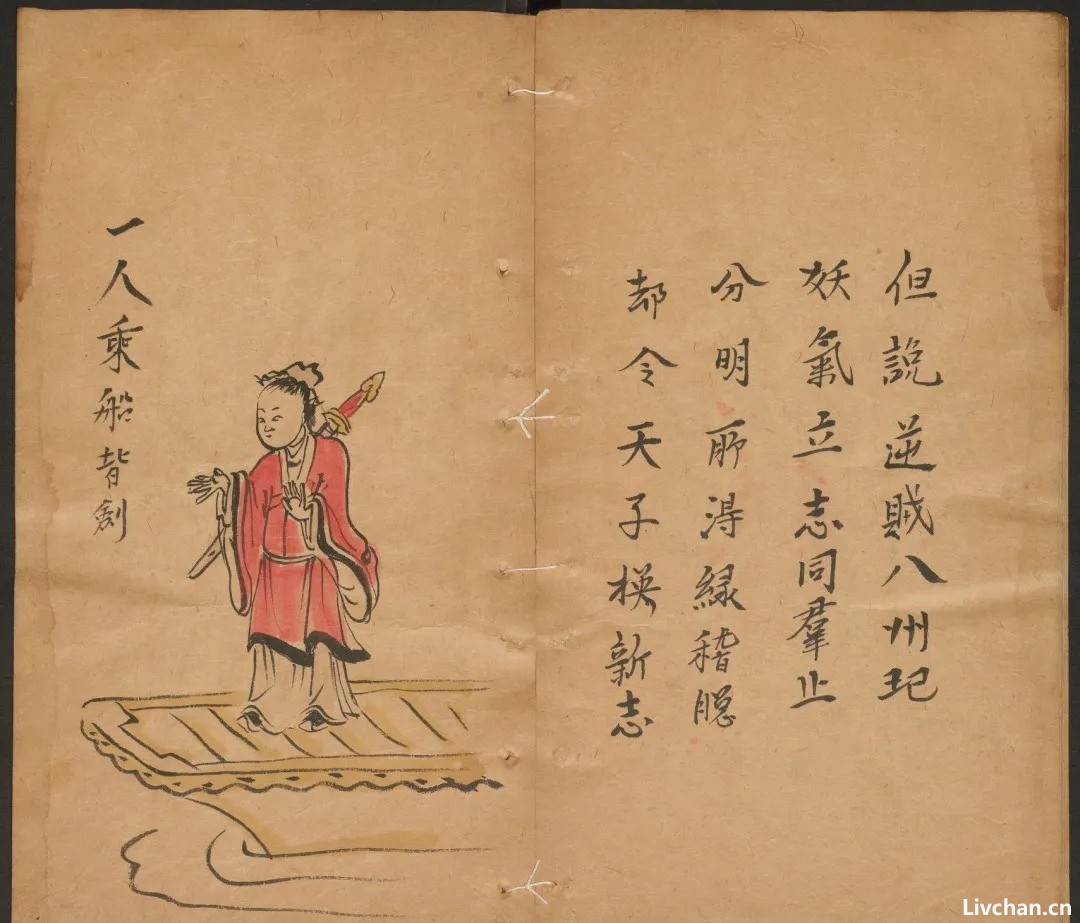

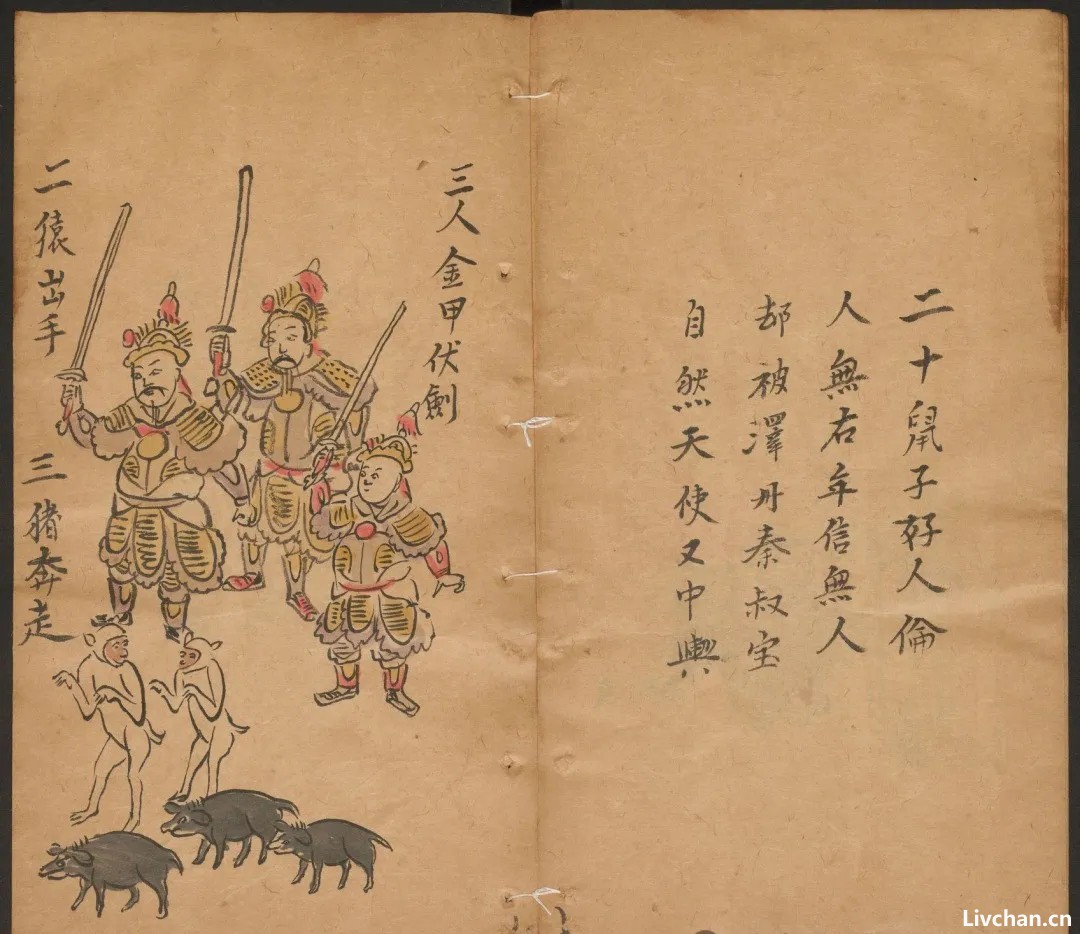

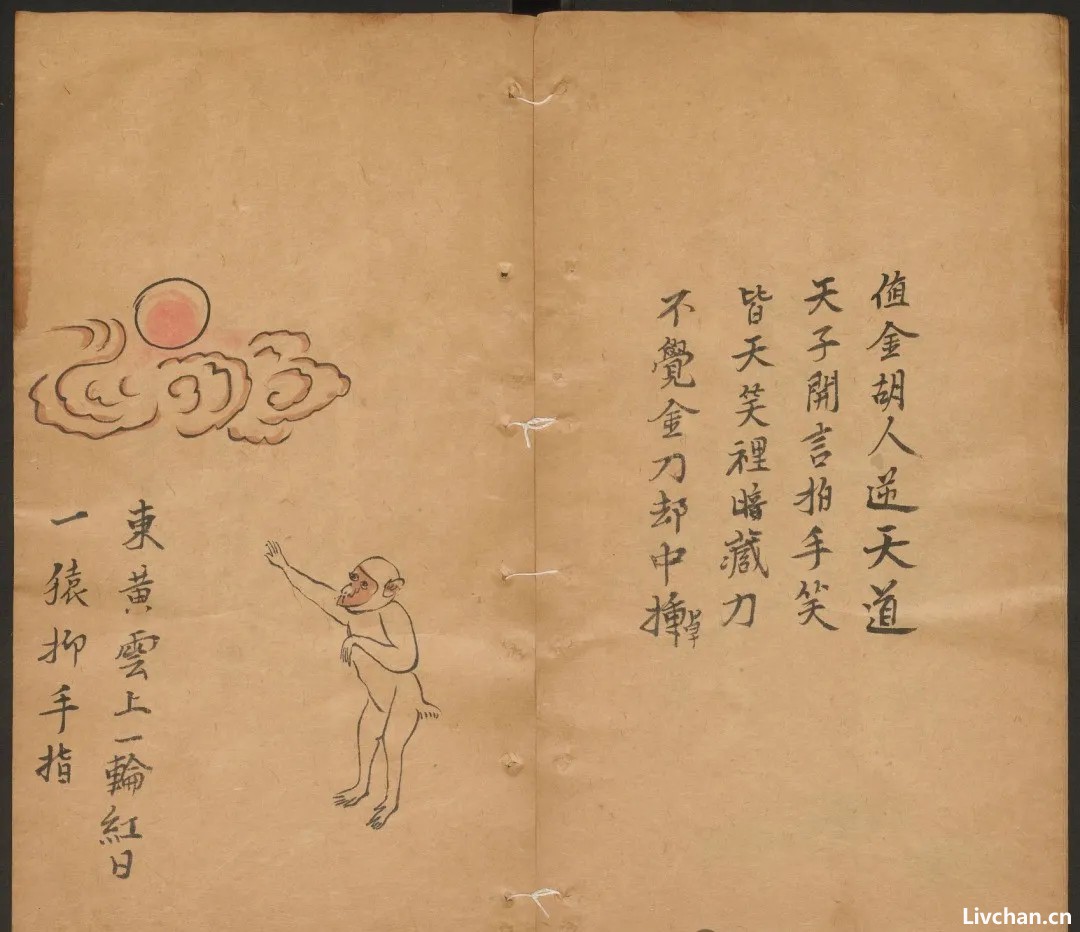

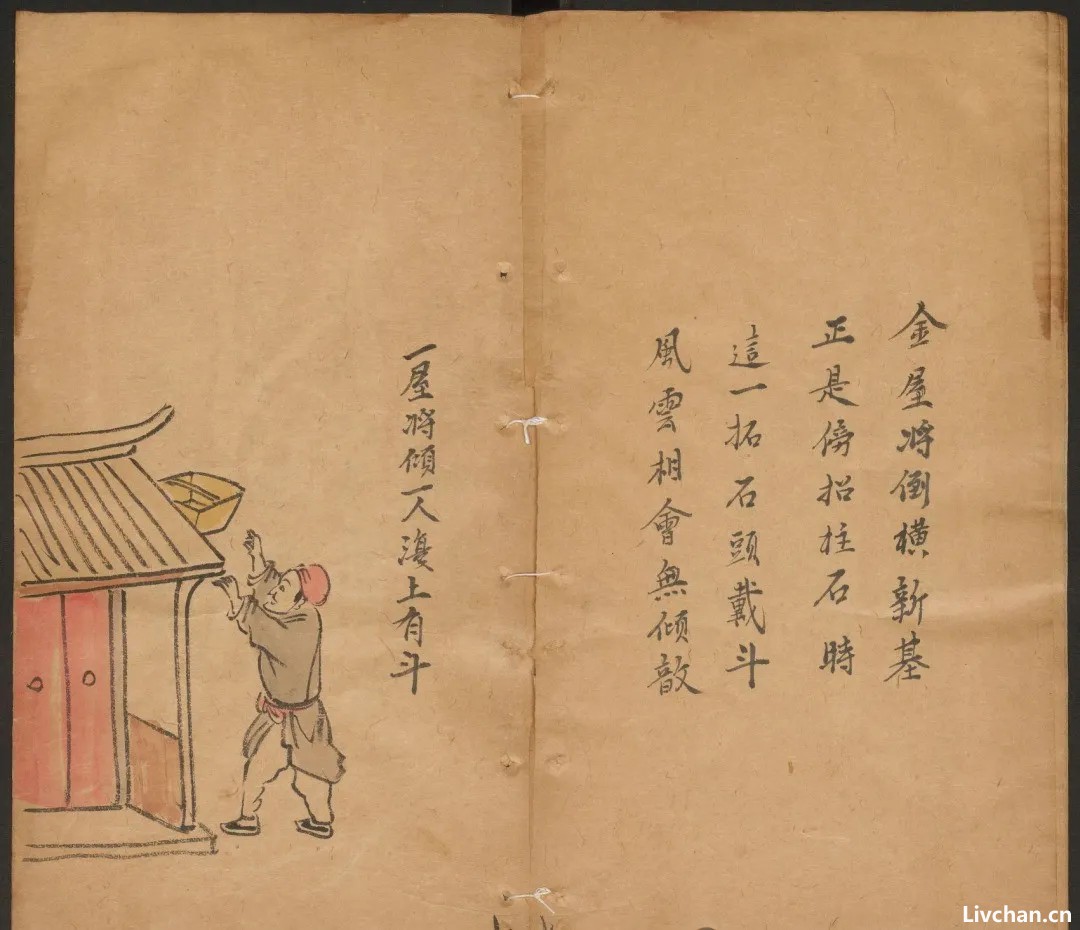

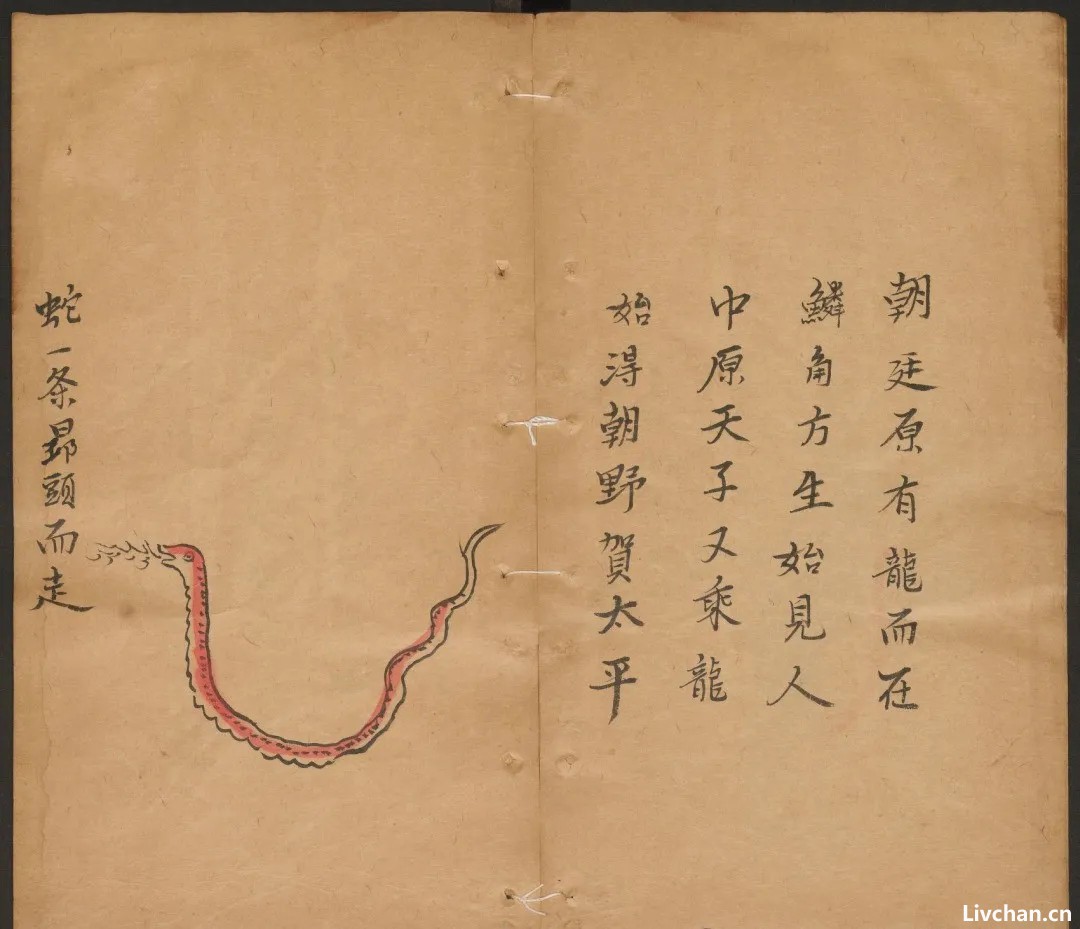

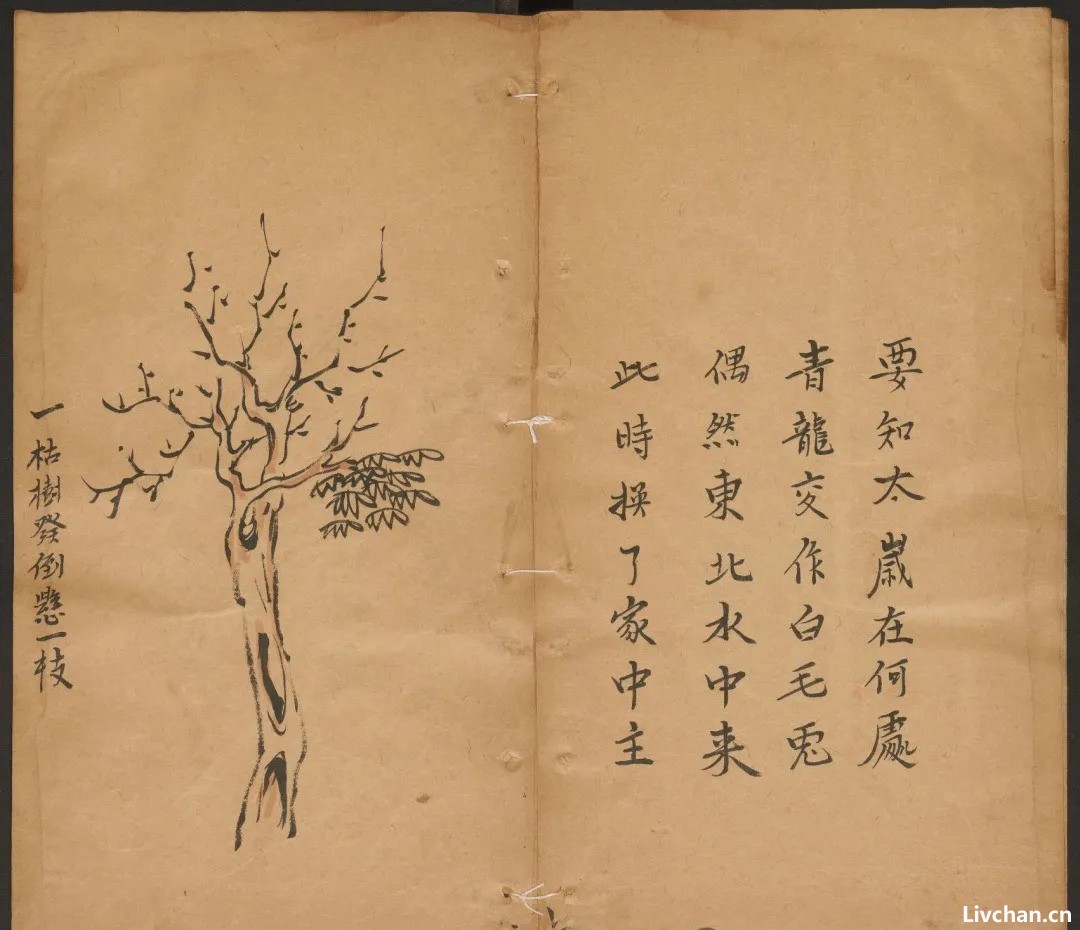

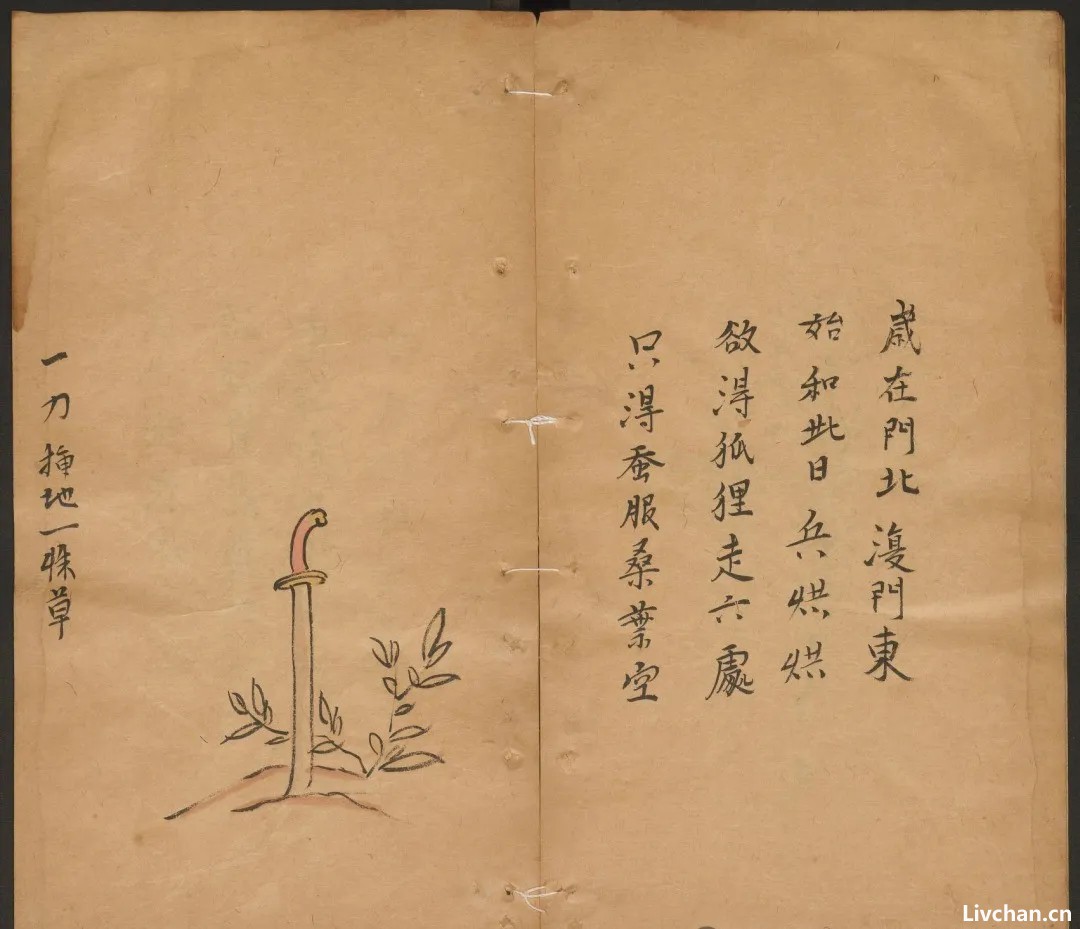

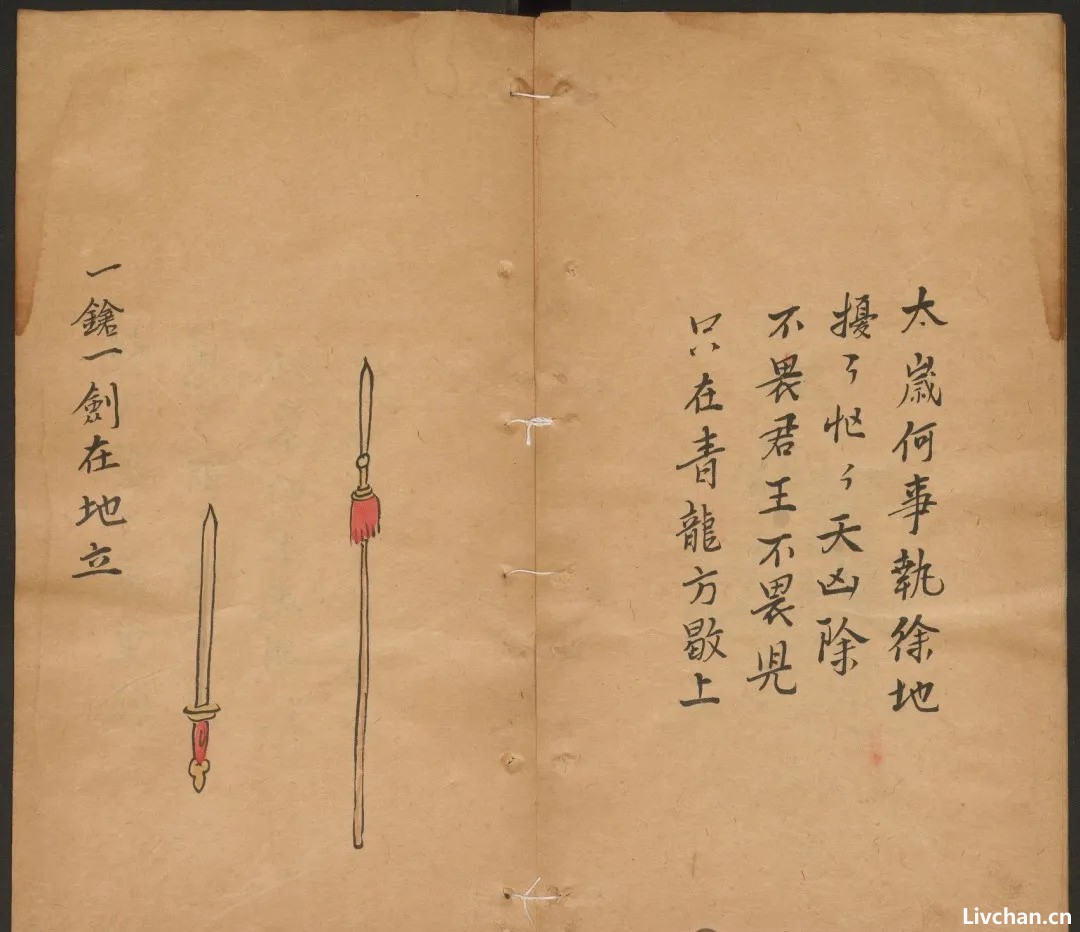

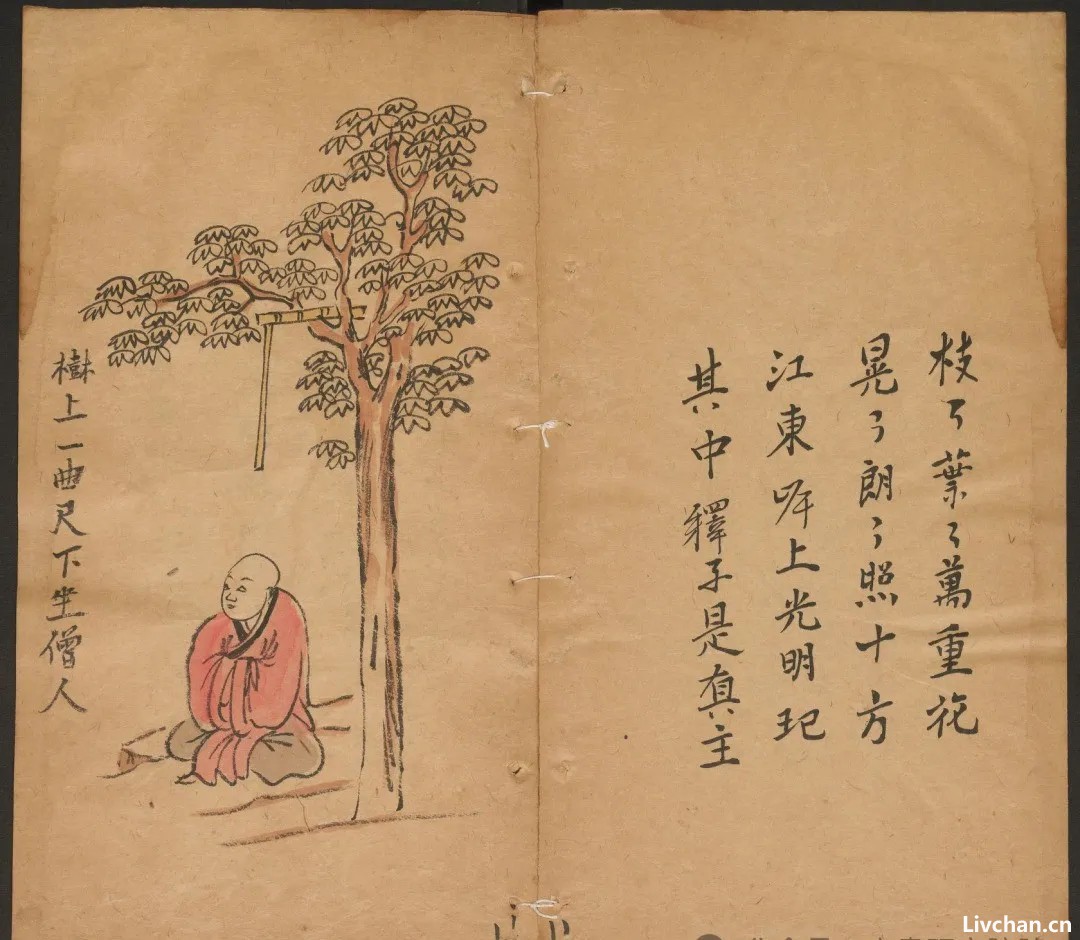

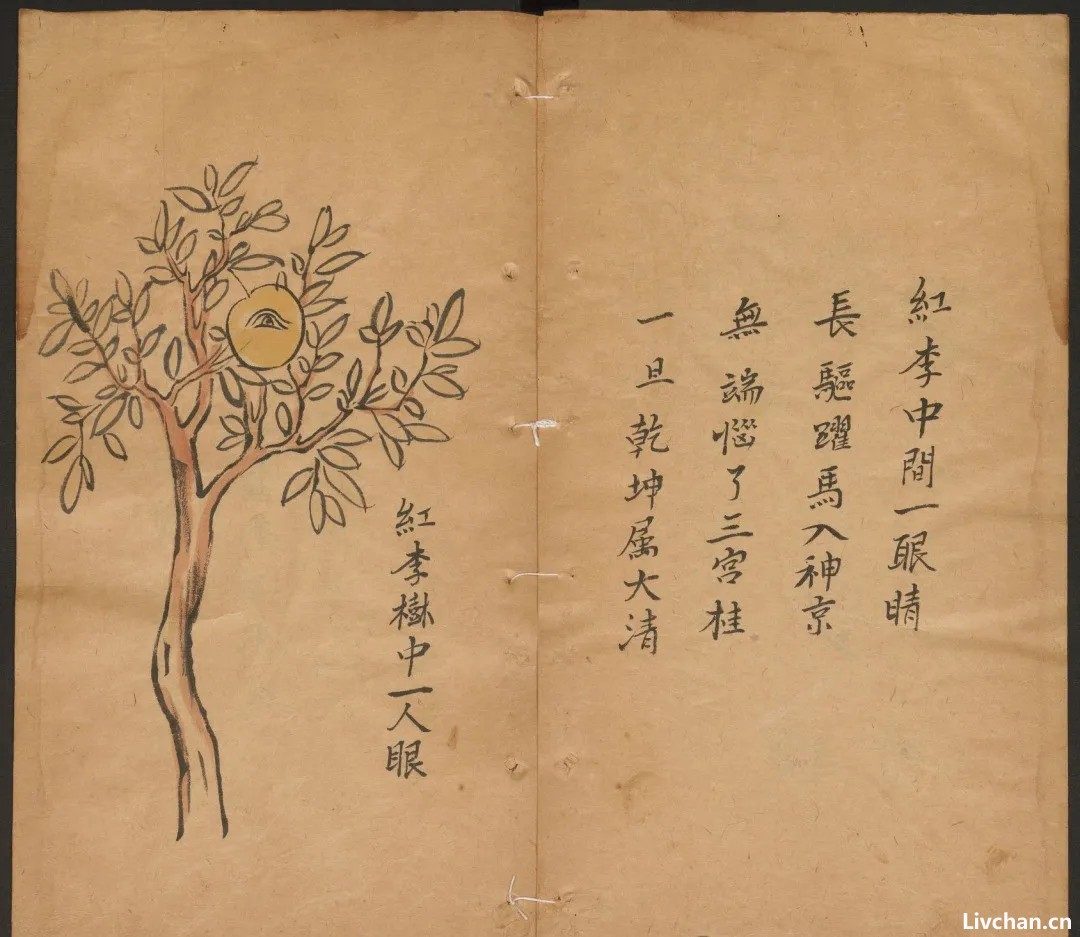

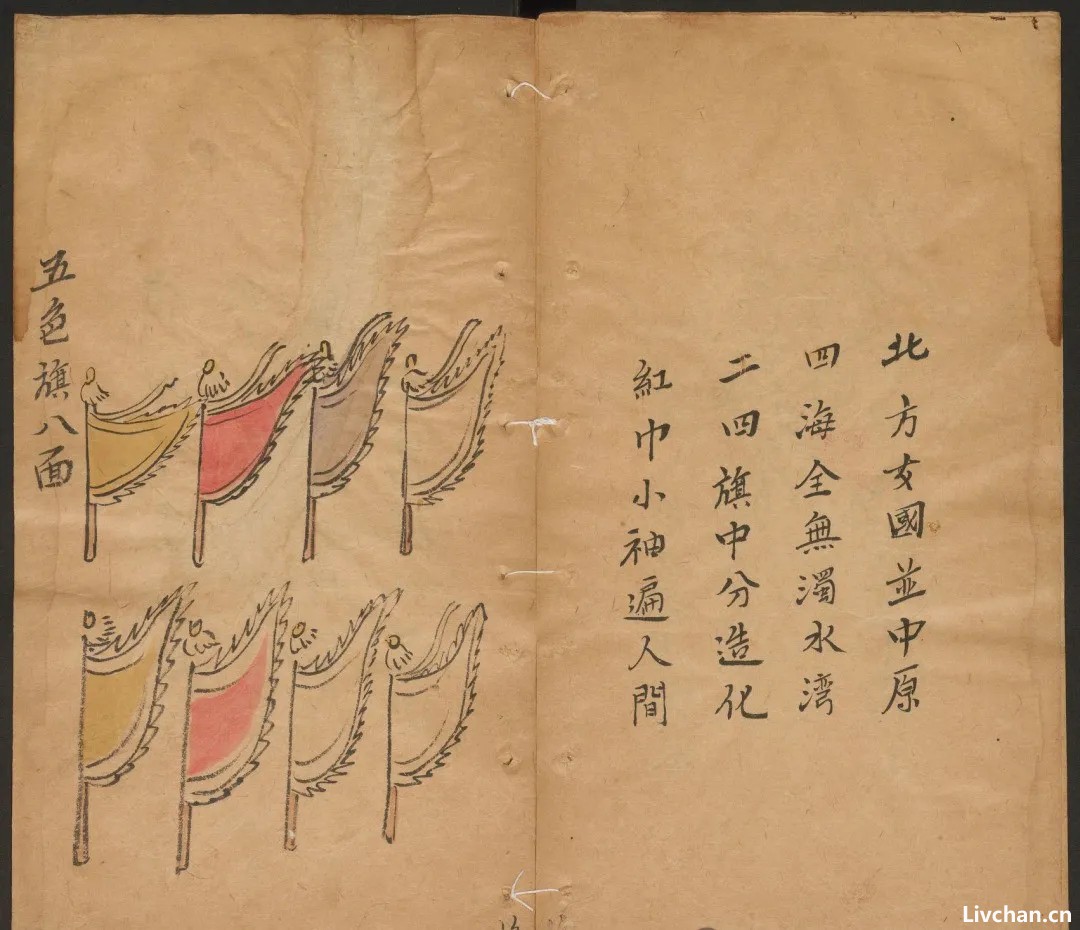

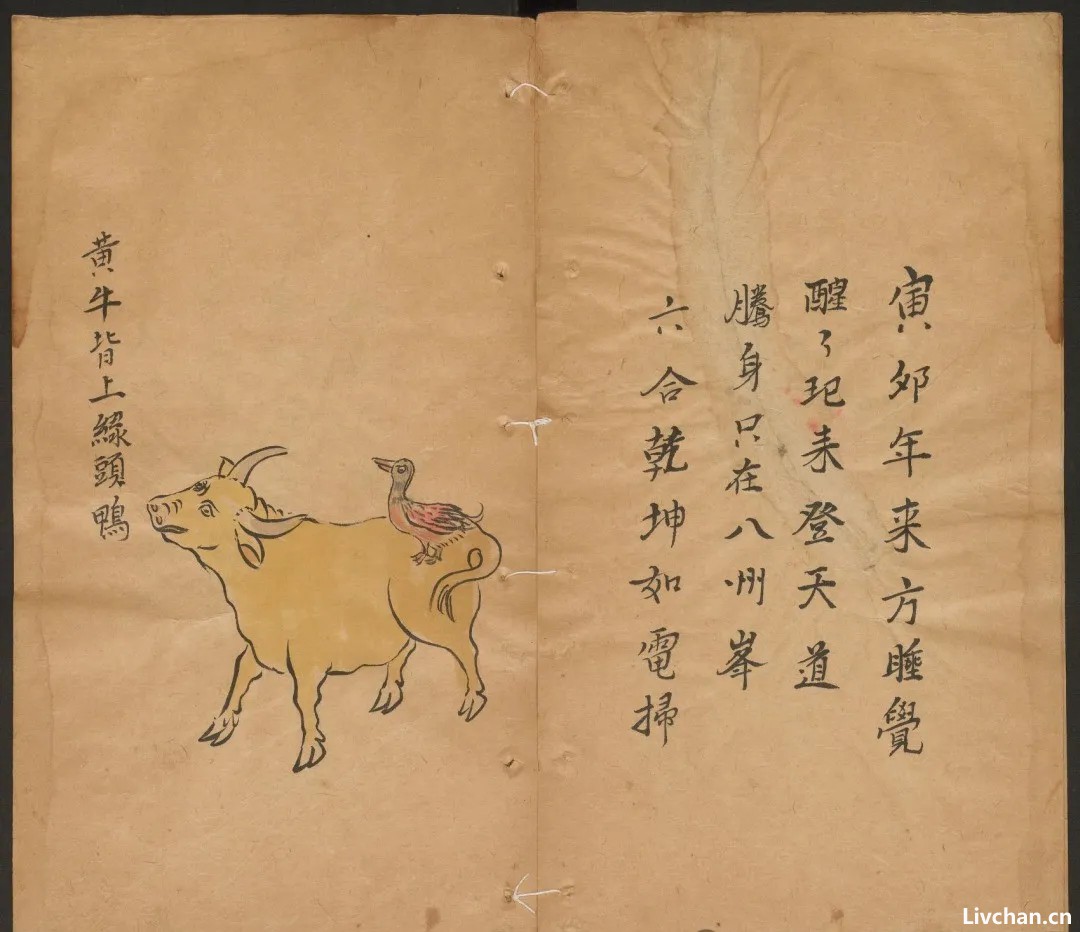

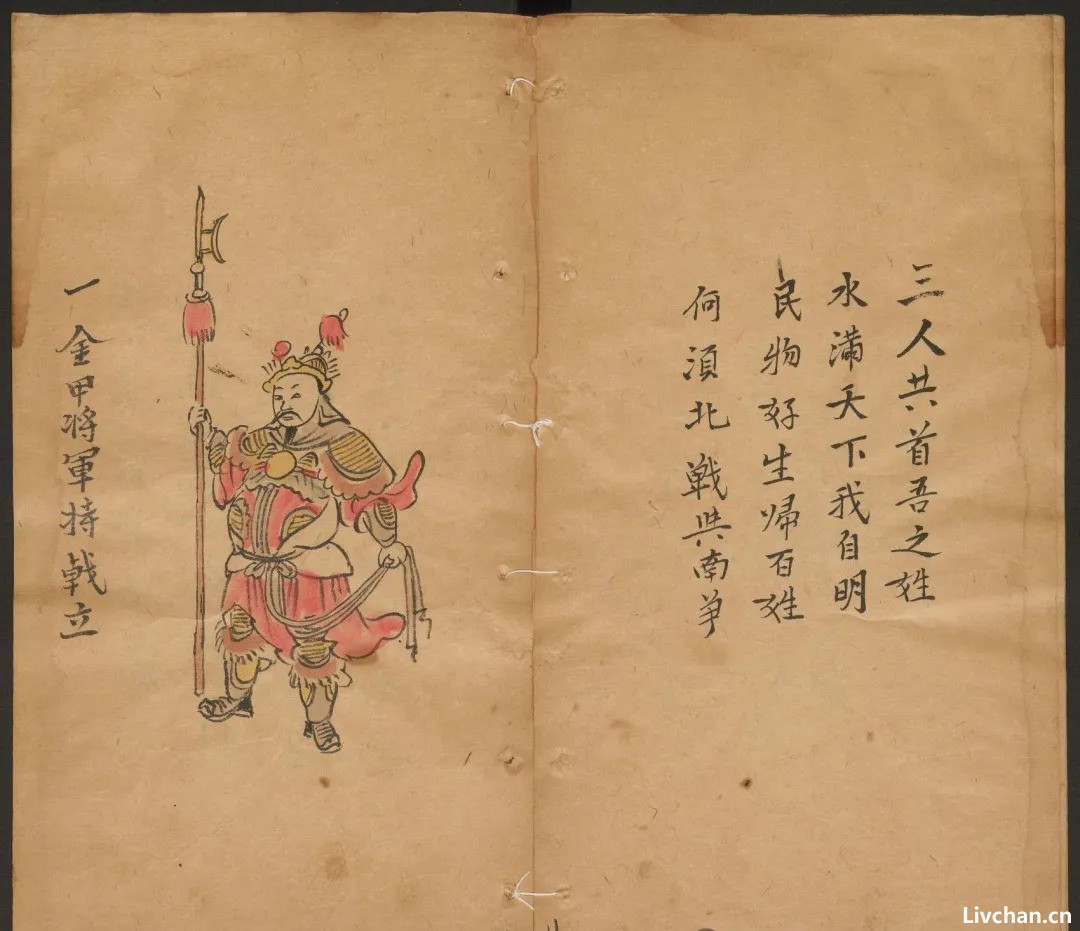

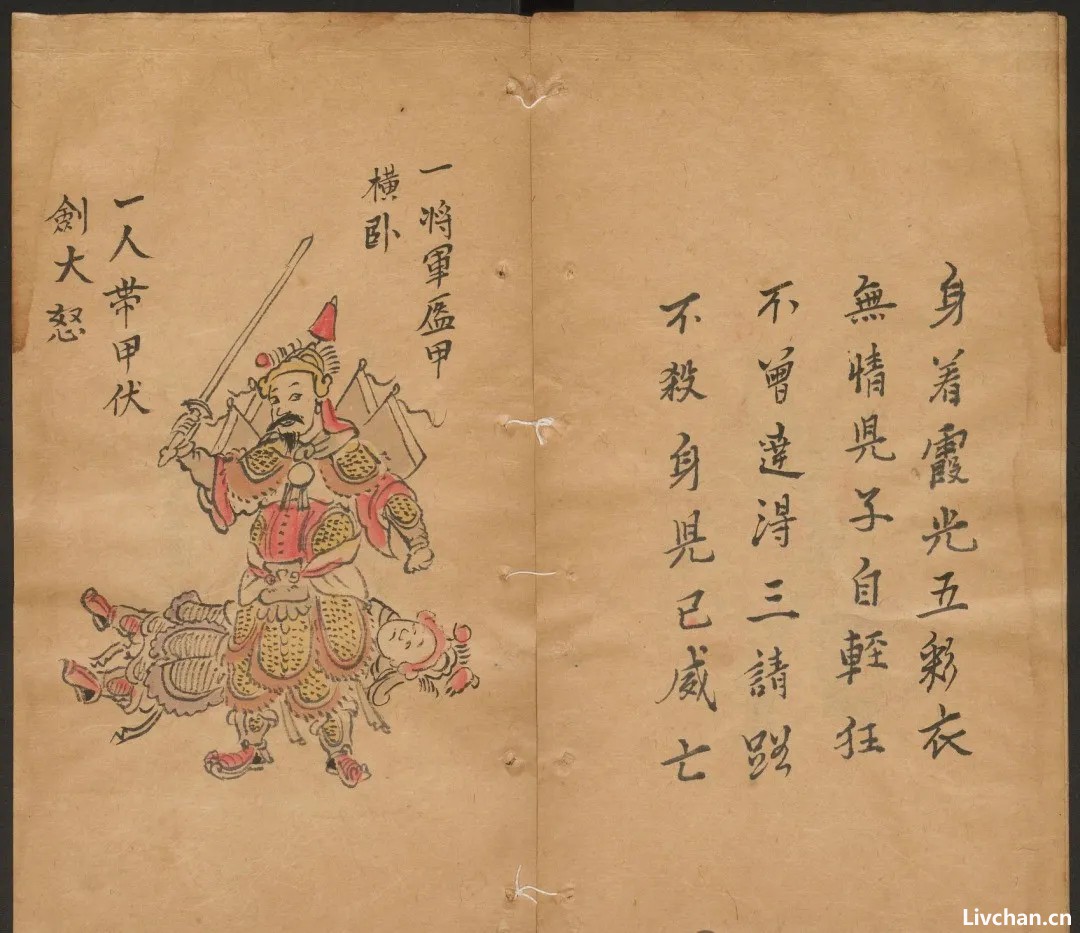

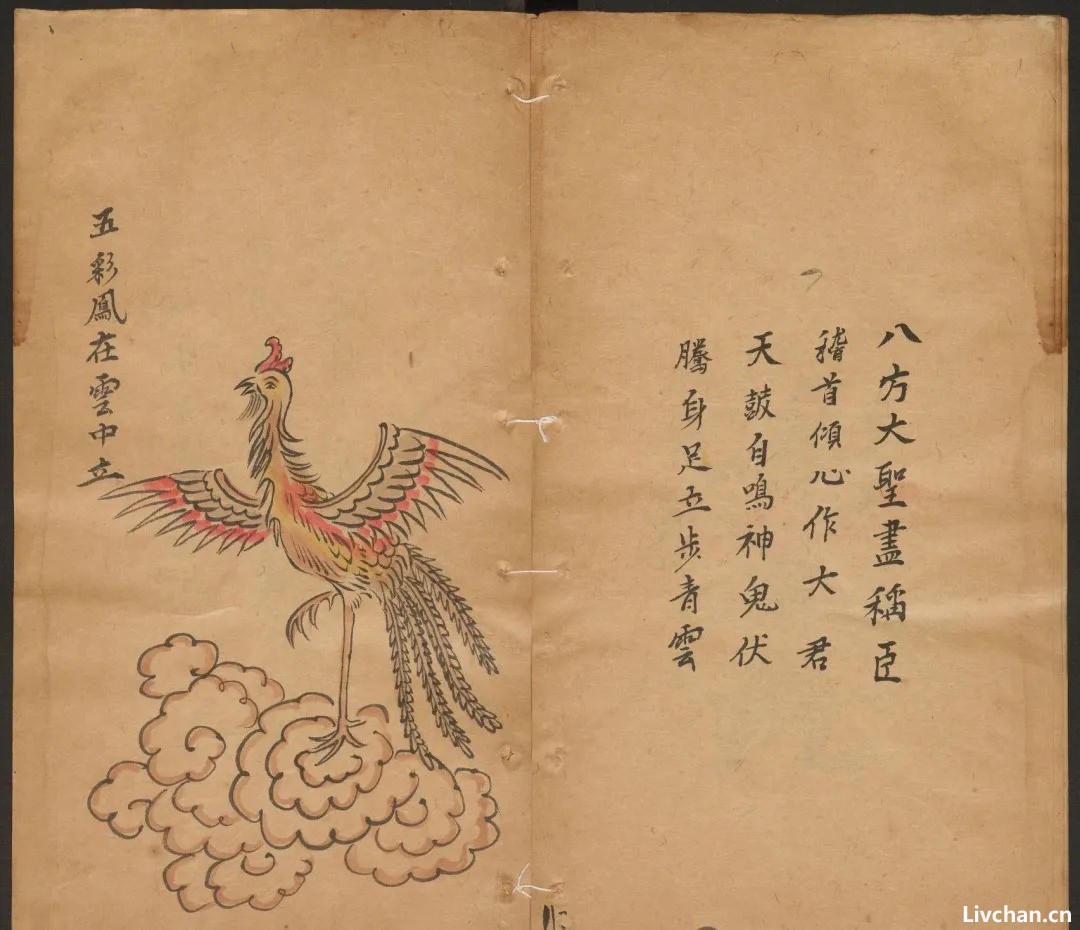

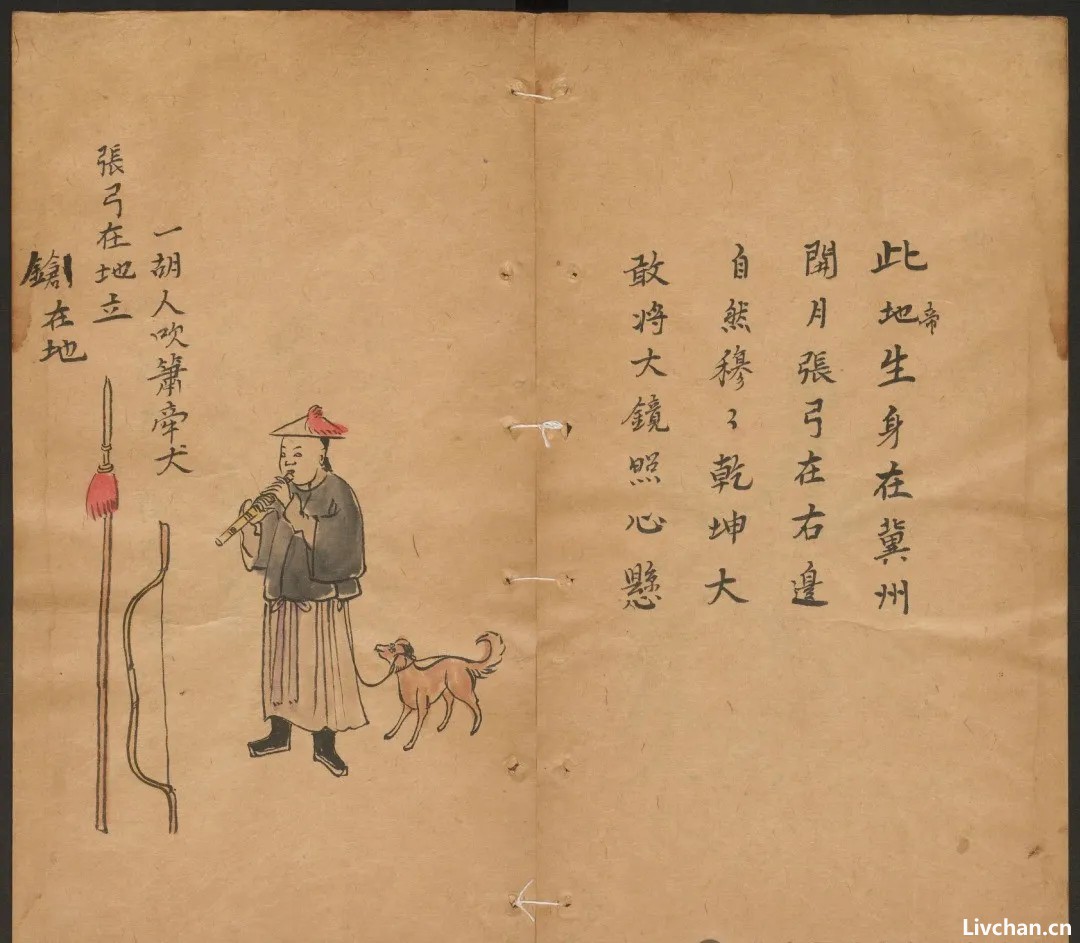

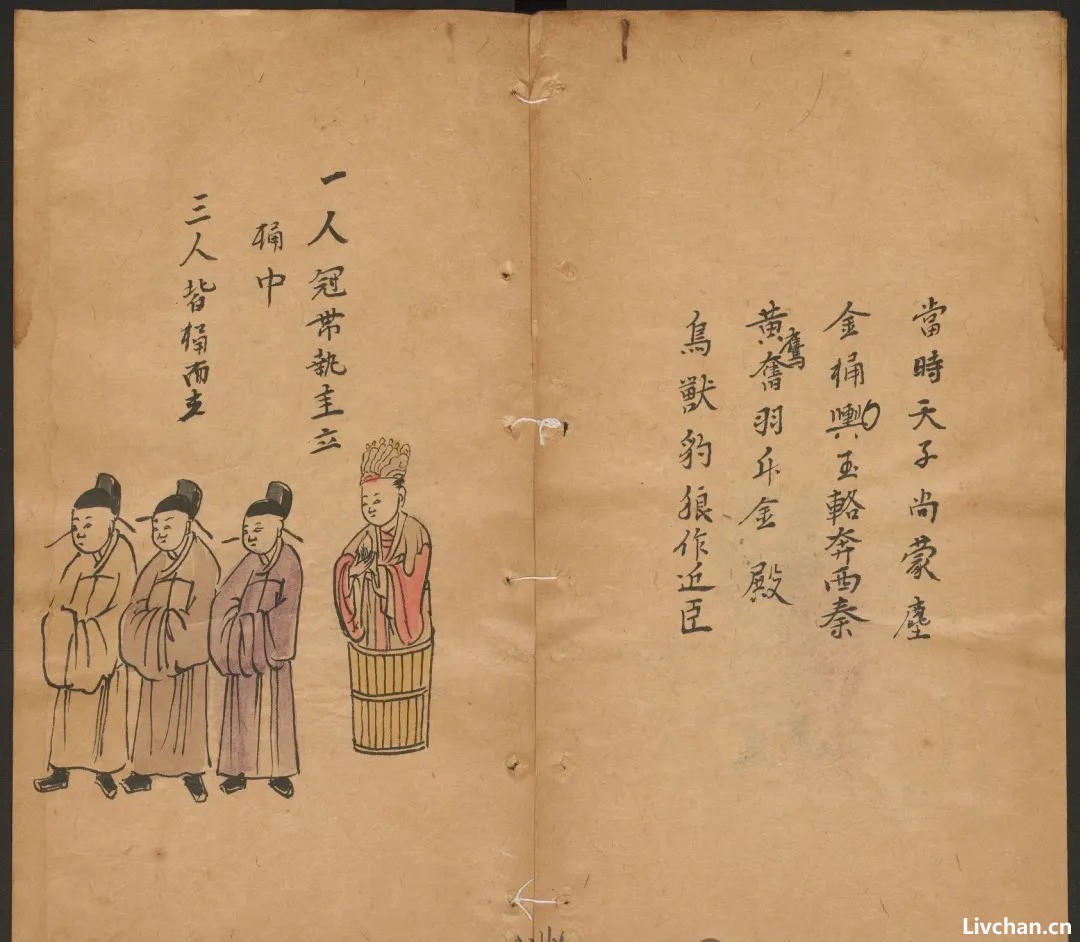

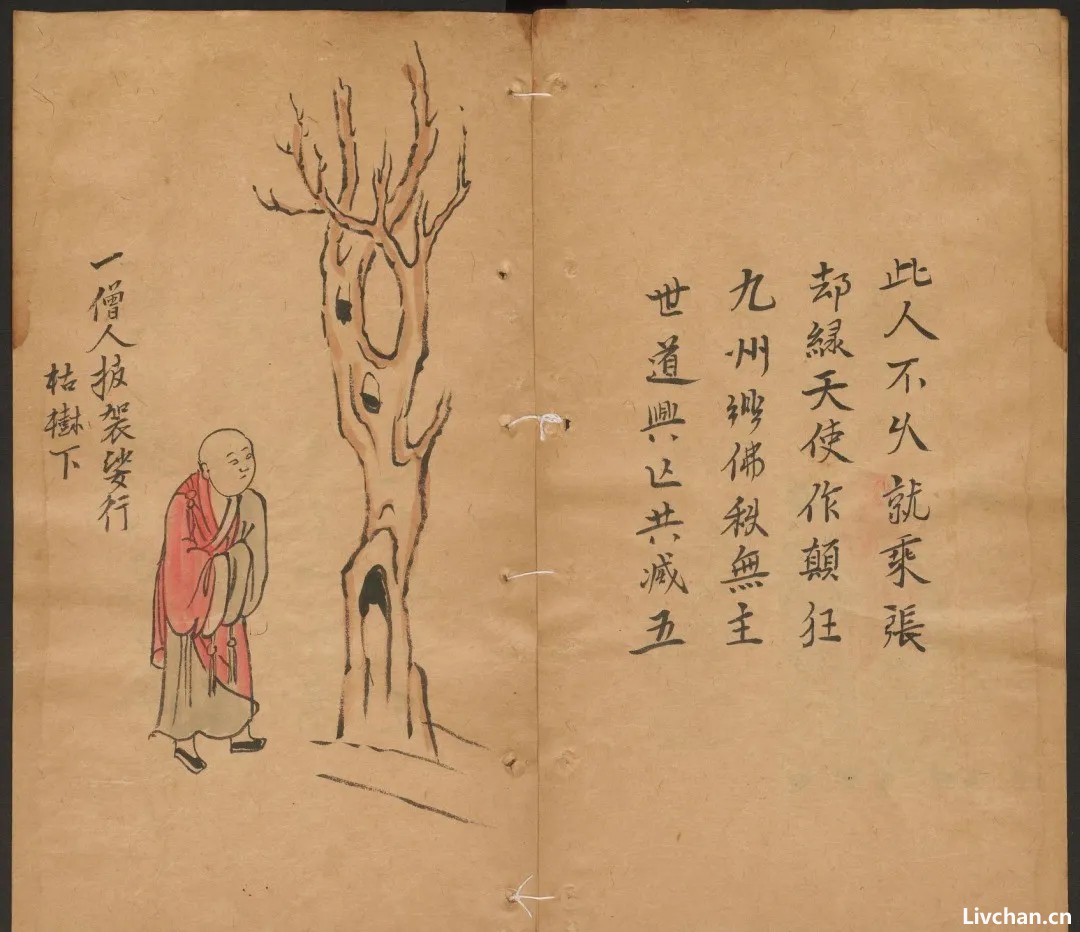

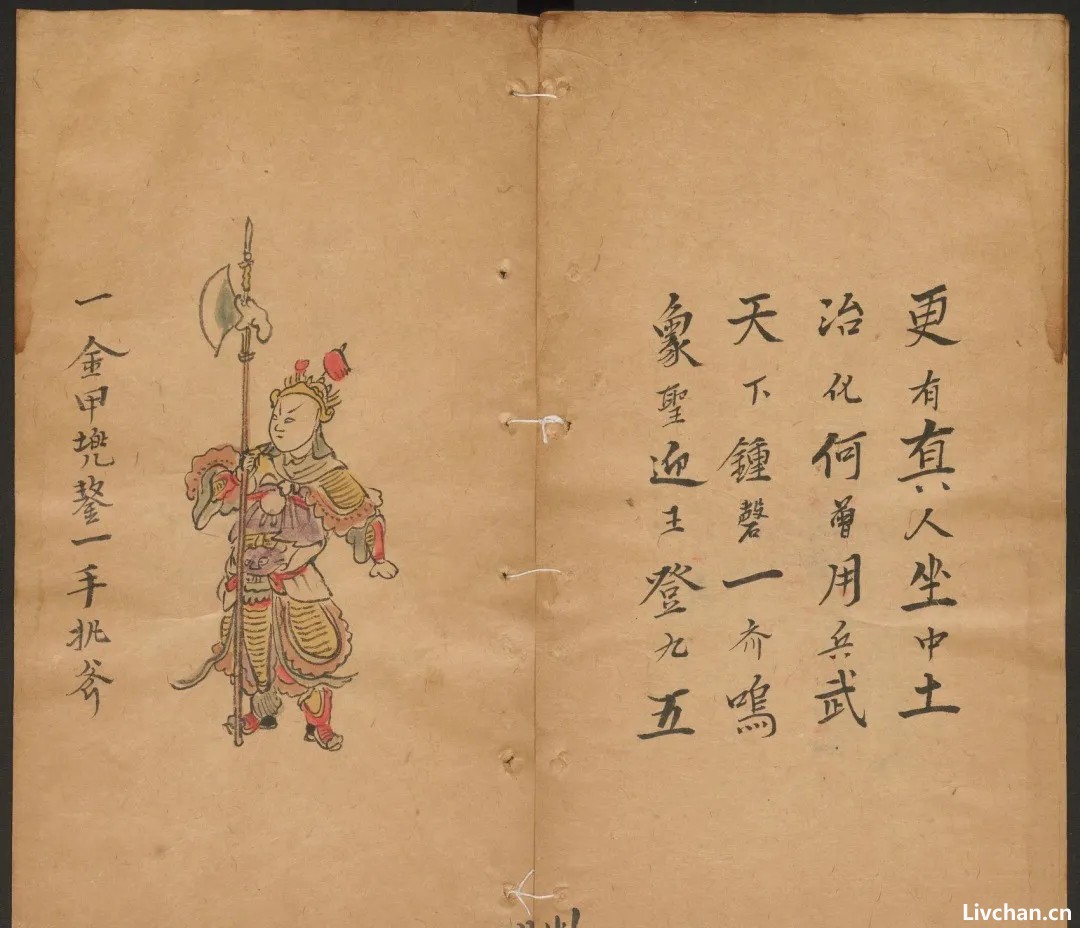

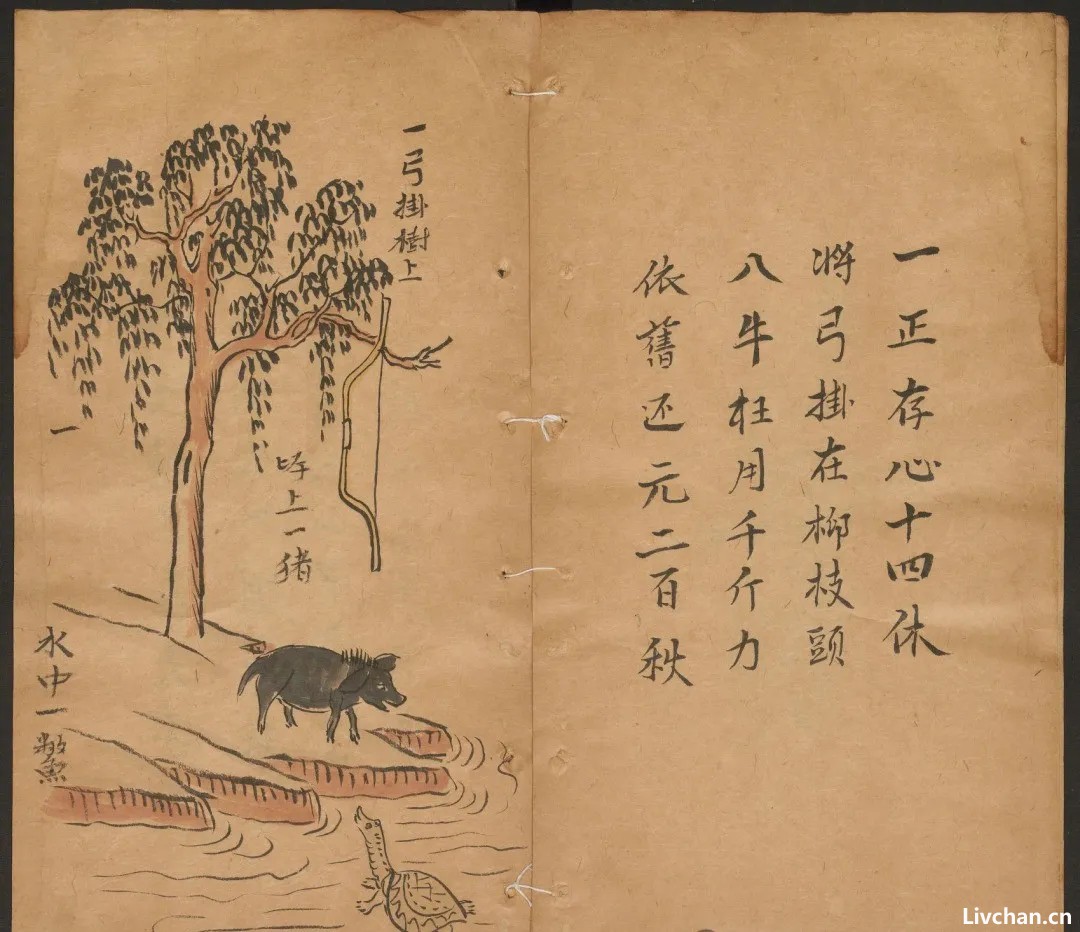

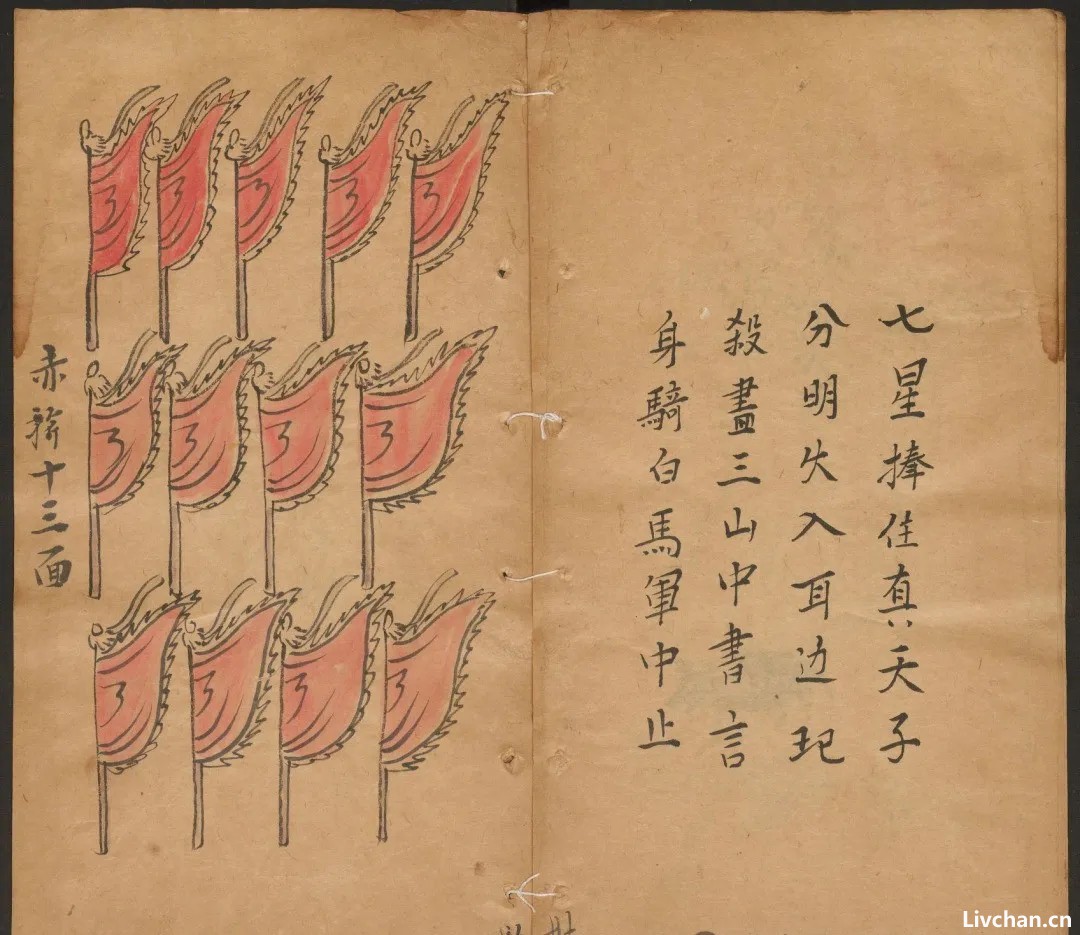

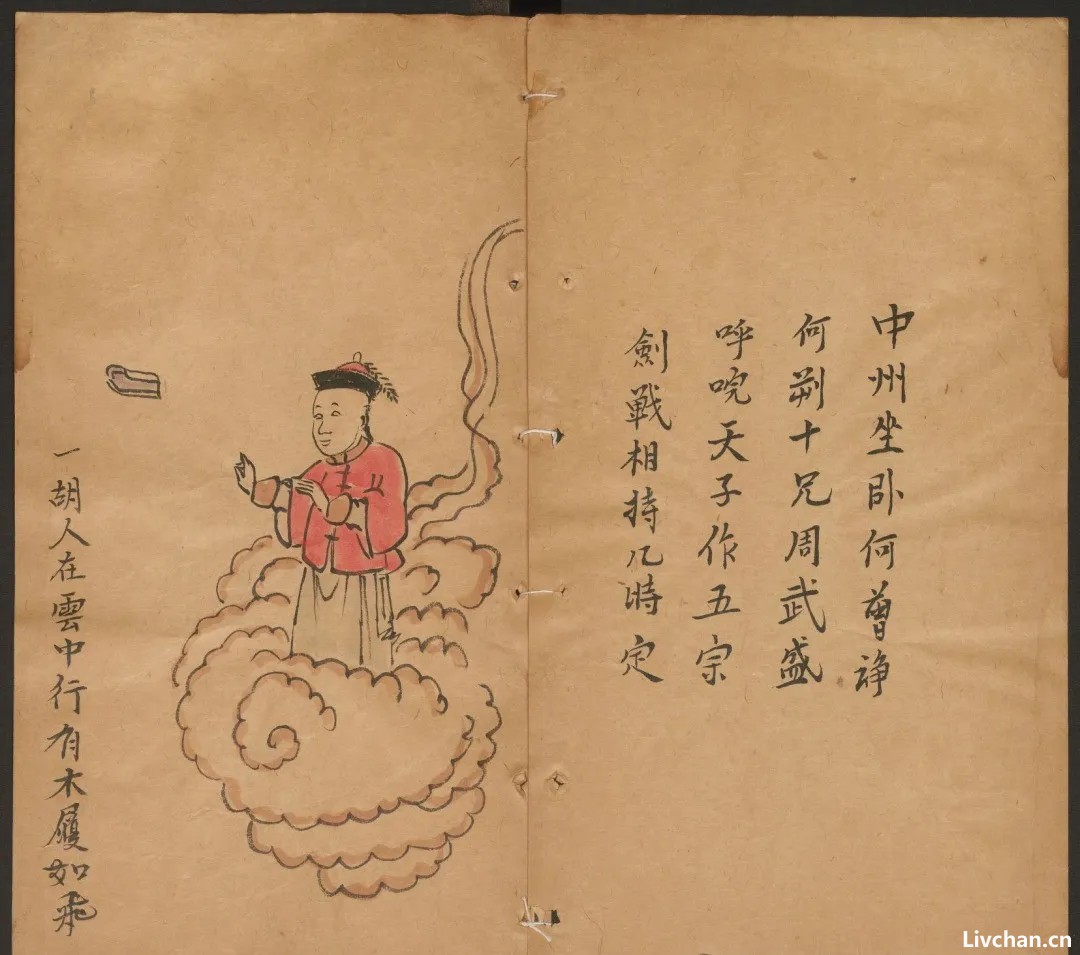

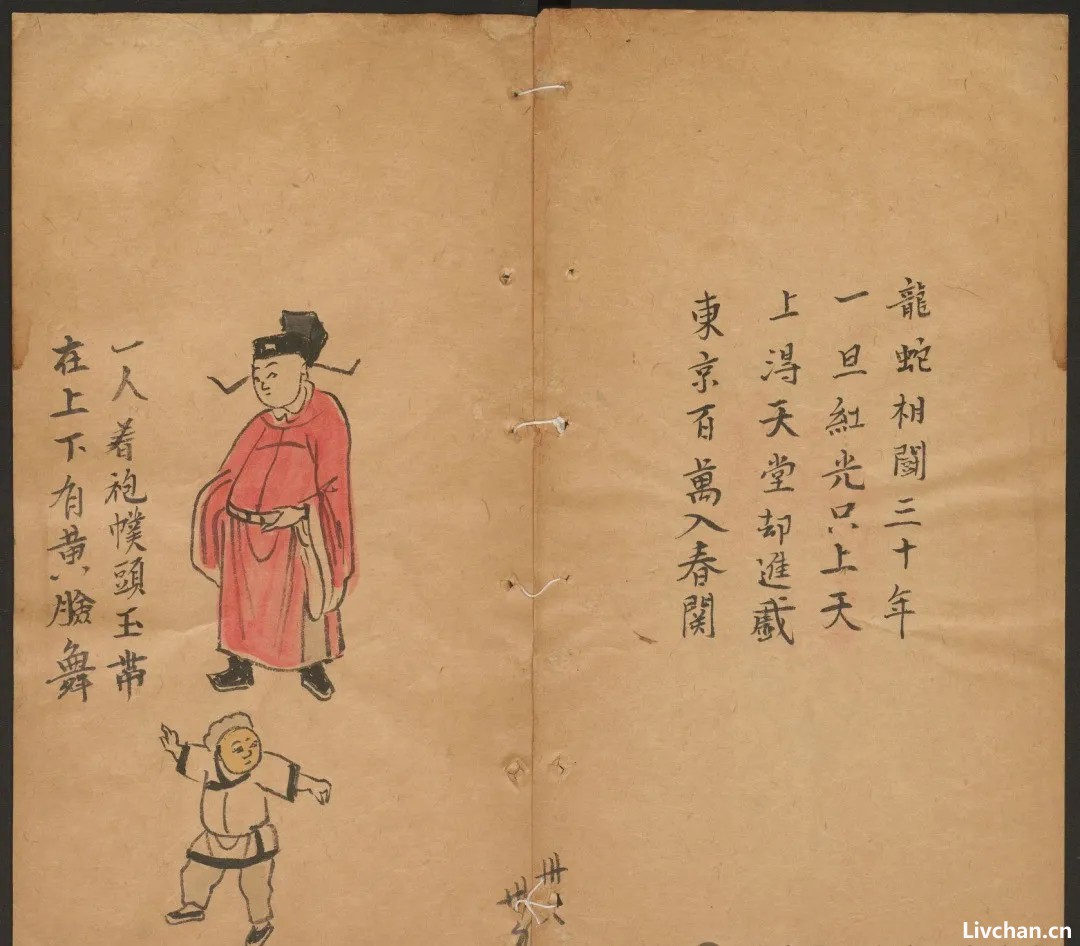

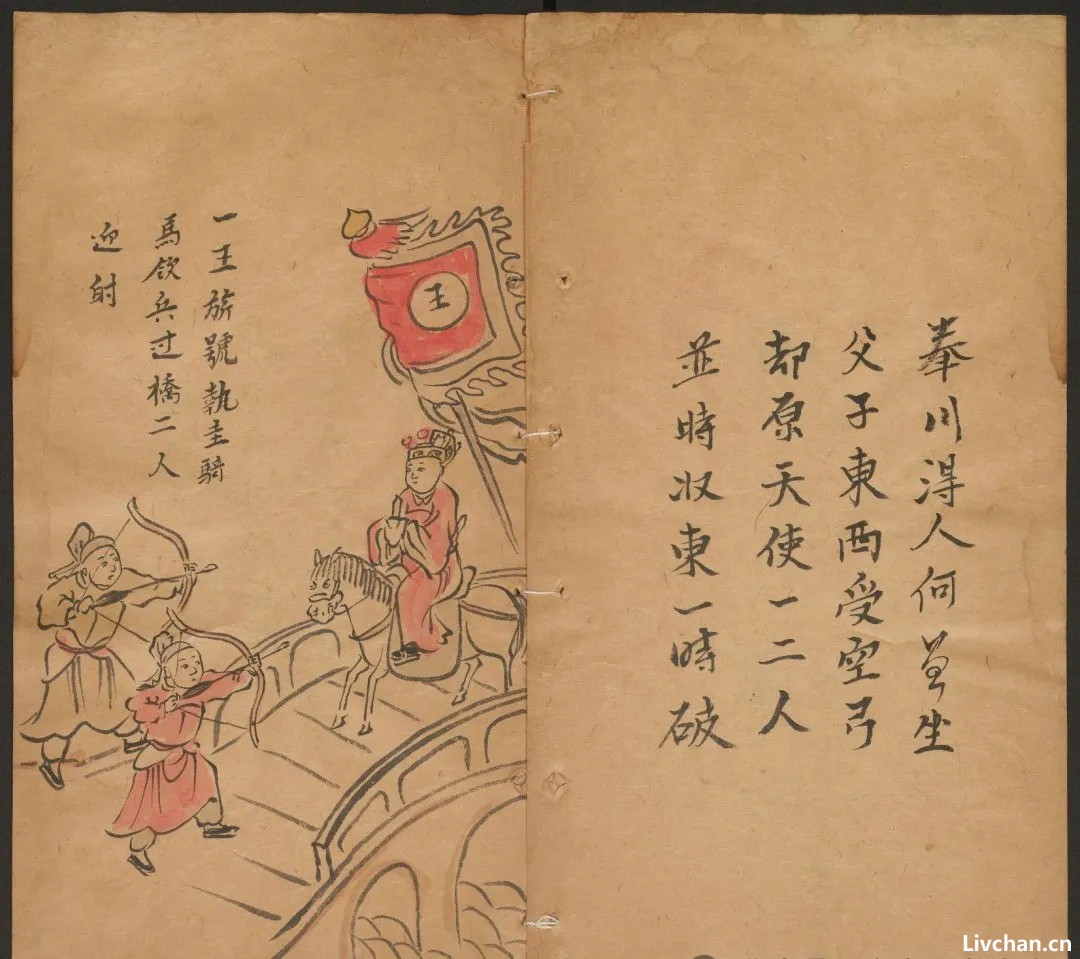

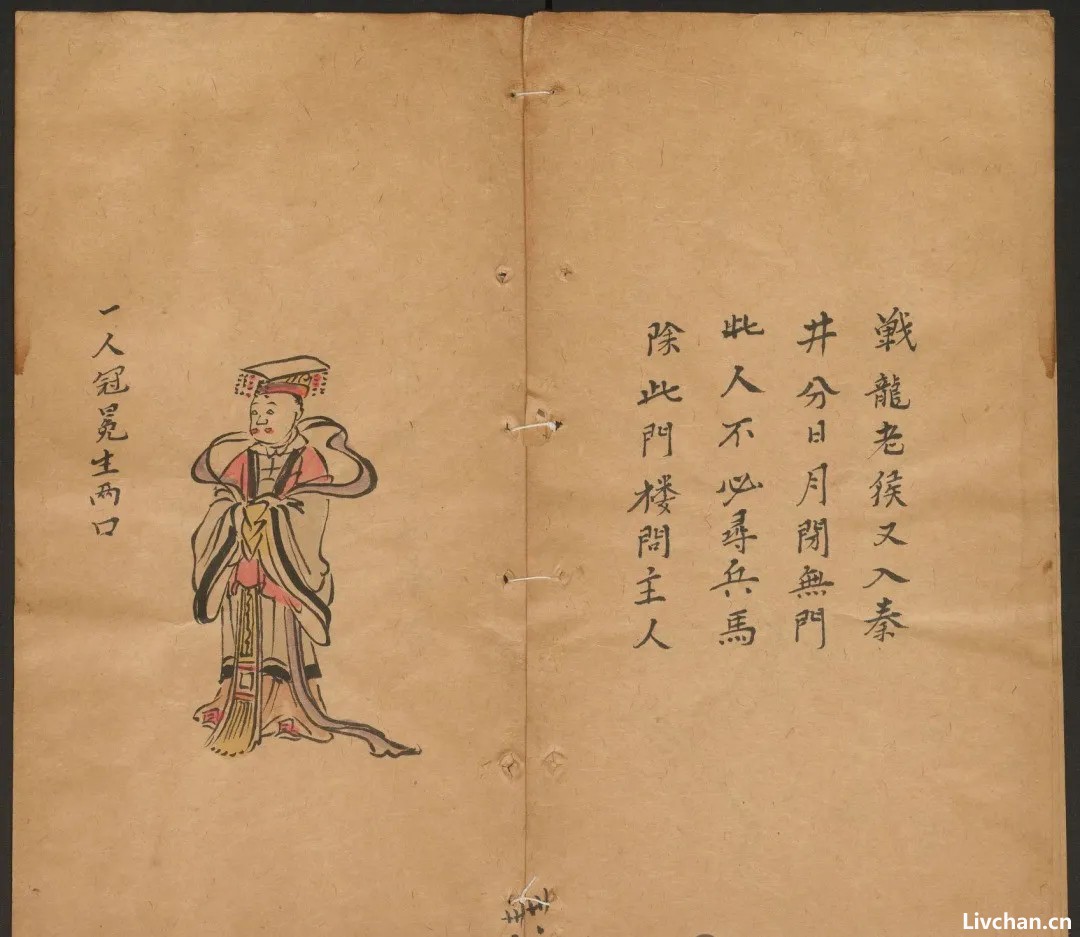

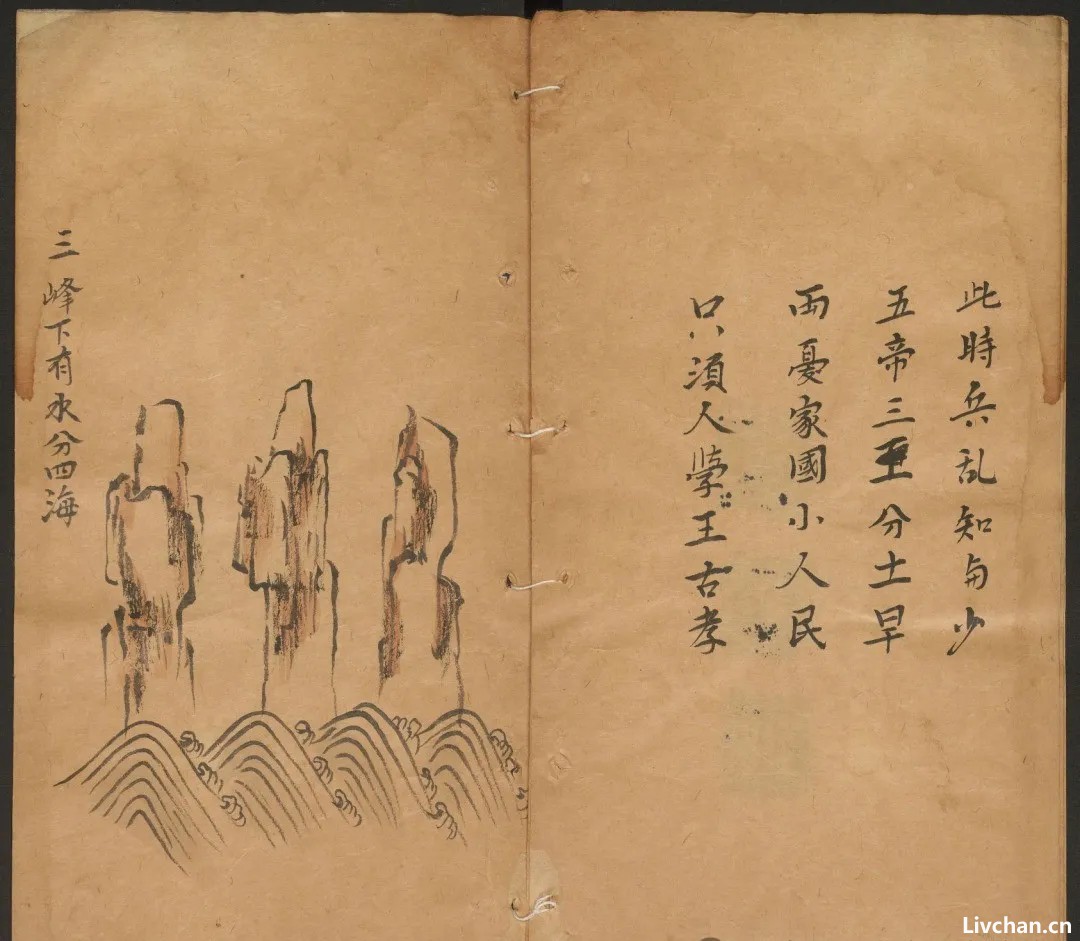

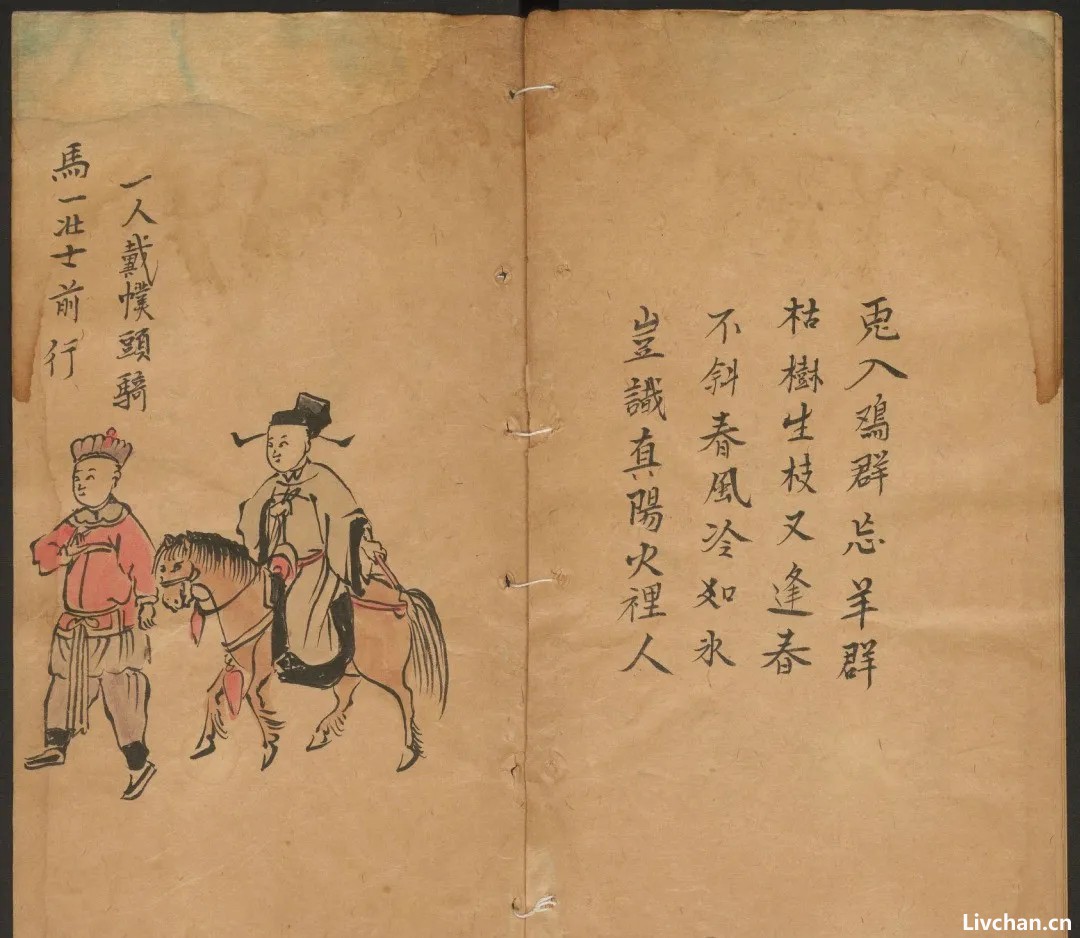

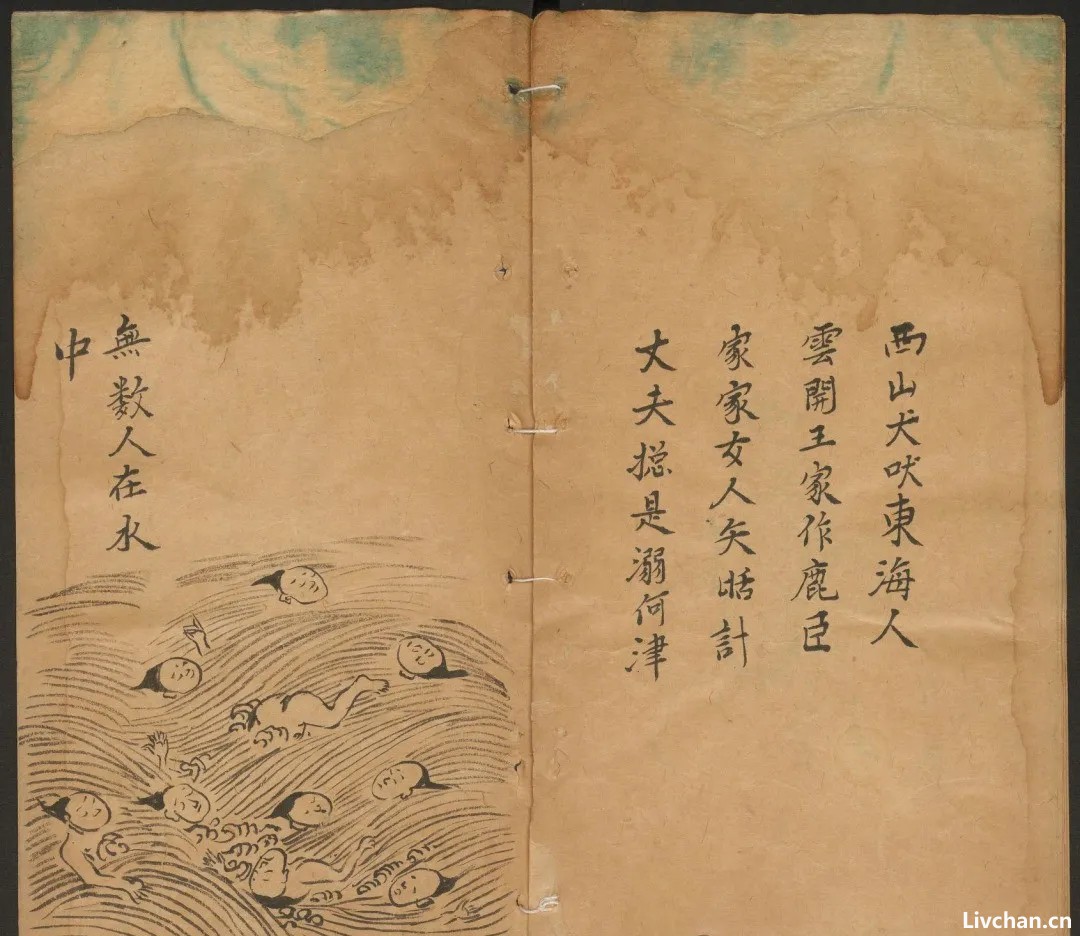

繁体《推背图》是中国古代著名的预言奇书,相传为唐代贞观年间的天文学家、数学家李淳风与玄学家袁天罡共同编撰。全书以 “图谶结合” 的形式(每象包含 1 幅图像、1 首 “谶诗”、1 首 “颂诗”),预言了从唐代开始直至 “世界末日” 的重大历史事件与社会变迁,因其内容晦涩、解读空间极大,自问世以来便被不断研究、传播,成为中国传统文化中 “预言文化” 的代表之作。

要全面理解《推背图》,需从其起源背景、内容结构、版本争议、核心特点、历史影响与现代视角等多个维度展开分析:

一、起源背景:唐代的 “预言需求” 与作者争议

《推背图》的诞生与唐代初期的政治、思想环境密切相关,但其作者和成书过程仍存在传说与史实争议。

1. 传说中的编撰起因

据清代文人金圣叹(《推背图》重要批注者)的说法,唐太宗李世民为推算大唐国运,命时任 “太史令” 的李淳风(掌管天文、历法、占卜)进行预言。李淳风以其精通的 “天文历法”“阴阳五行” 为基础,推演时 “一发不可收拾”,从唐代一直推算到千年之后的未来。当李淳风推算至第 60 象时,同为玄学家的袁天罡(擅长相术、风水,曾为武则天看相)从背后推了他一把,提醒道:“天机不可再泄!” 李淳风才停止推演,此书因此得名《推背图》—— 这一传说也成为书中第 60 象 “推背” 图像的来源。

2. 作者与成书的史实争议

现代学术研究认为,“李袁合著” 的说法更多是后世附会,理由有二:

现存最早提及《推背图》的文献,是五代时期的《吴越备史》(记载吴越国王钱镠曾用《推背图》预言巩固统治),而唐代史料(如《旧唐书》《新唐书》)中并未提及此书,说明其可能并非贞观年间成书,而是五代至宋初的文人依托李、袁二人的名气编撰。

书中早期预言(如预言唐代安史之乱、朱温灭唐)的细节过于精准,更像是 “事后追溯” 而非 “事前预言”—— 这是古代预言书的常见特点:借 “预言” 形式总结已发生的历史,同时对未来进行模糊推测,以增强神秘感。

二、内容结构:“60 象” 的固定范式与逻辑

《推背图》全书的核心是 “60 象”(部分版本为 61 象,多为后人增补),每象对应一个 “预言主题”,整体遵循 “时间线” 逻辑,从唐代逐步推演至未来。其每象的结构高度固定,分为三部分:

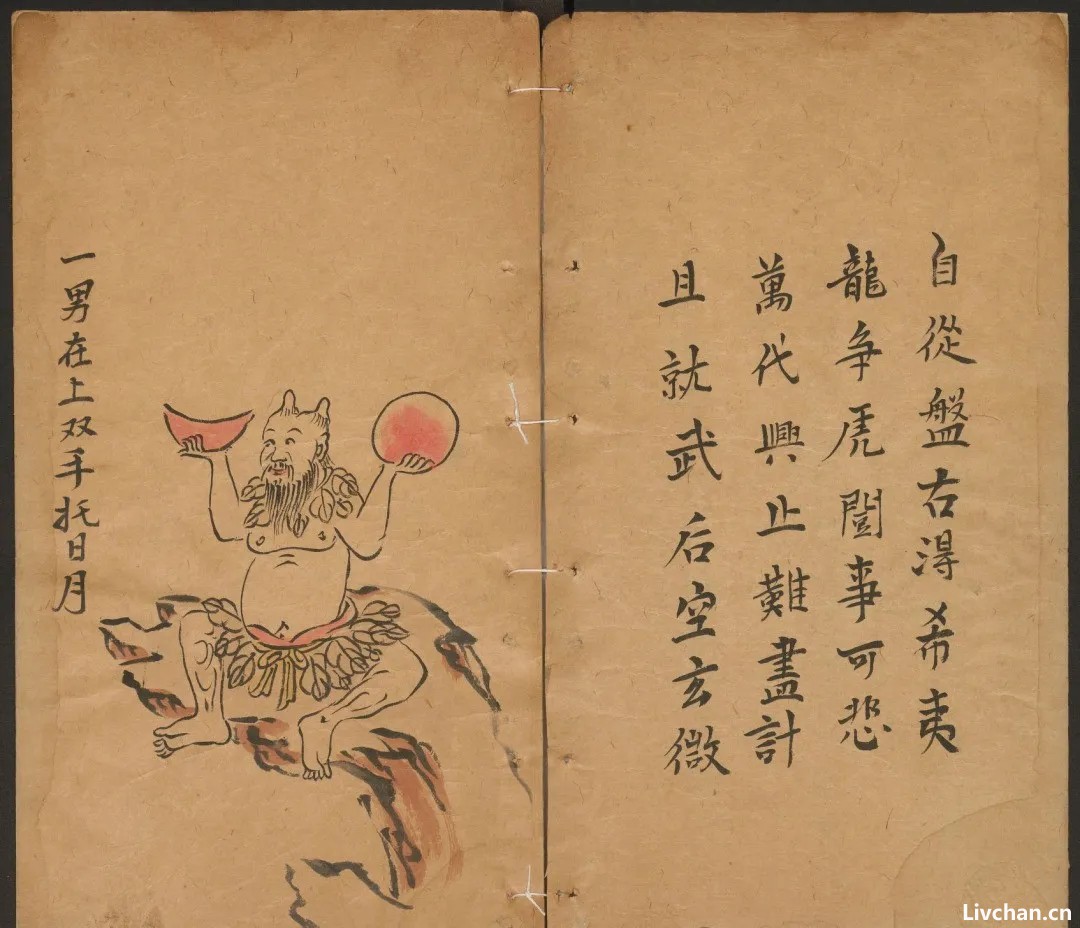

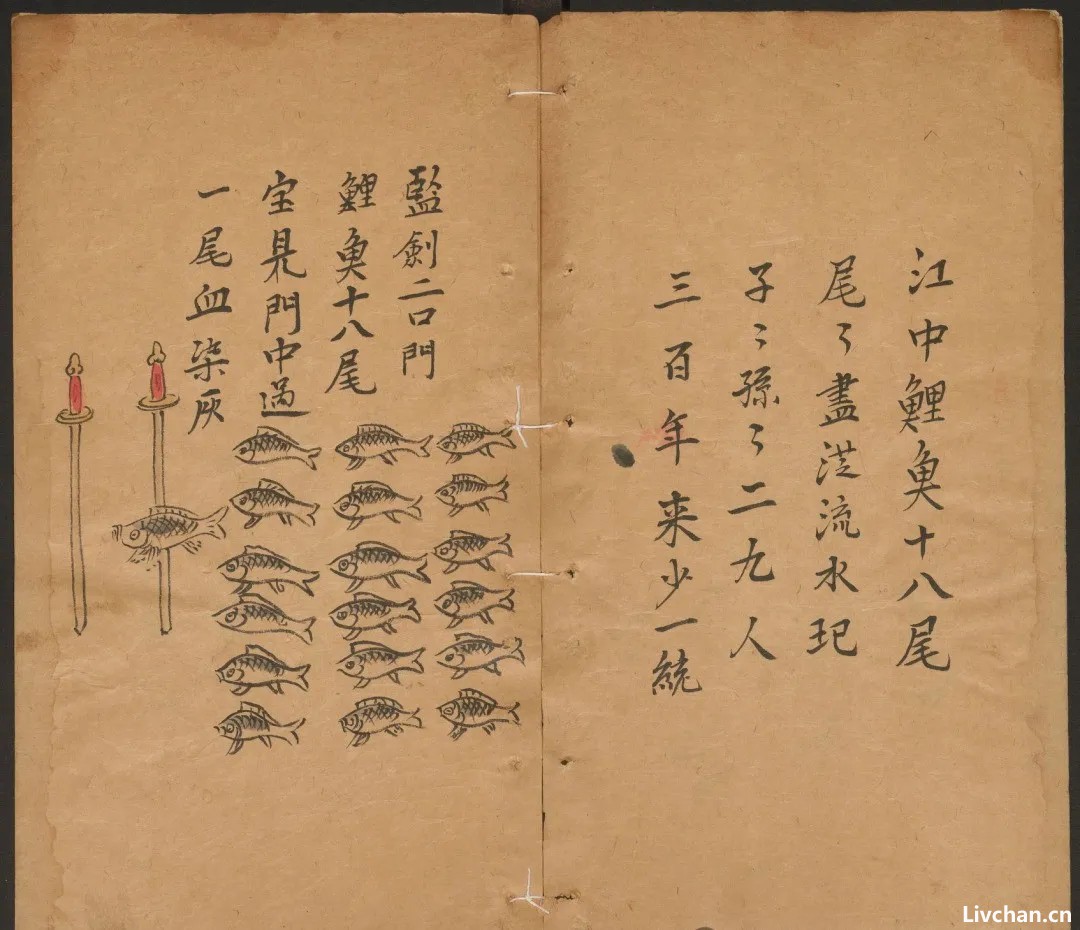

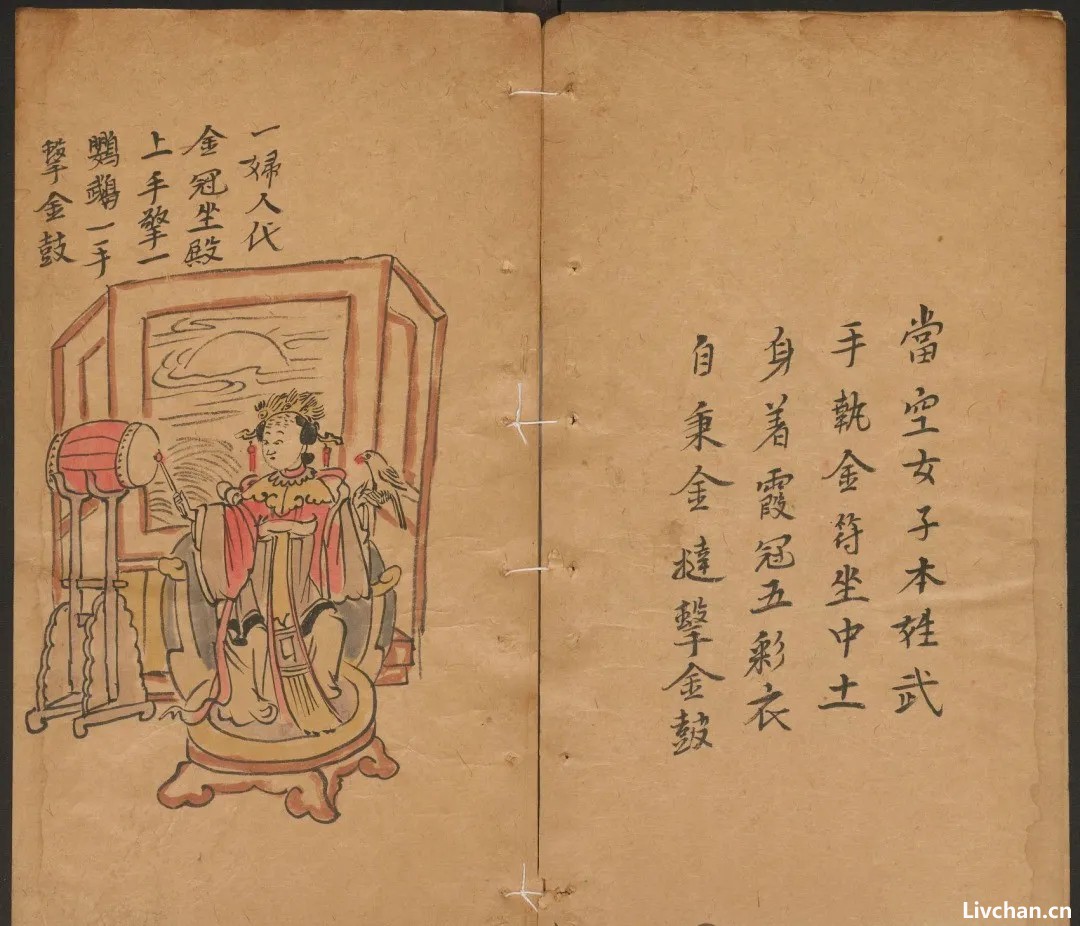

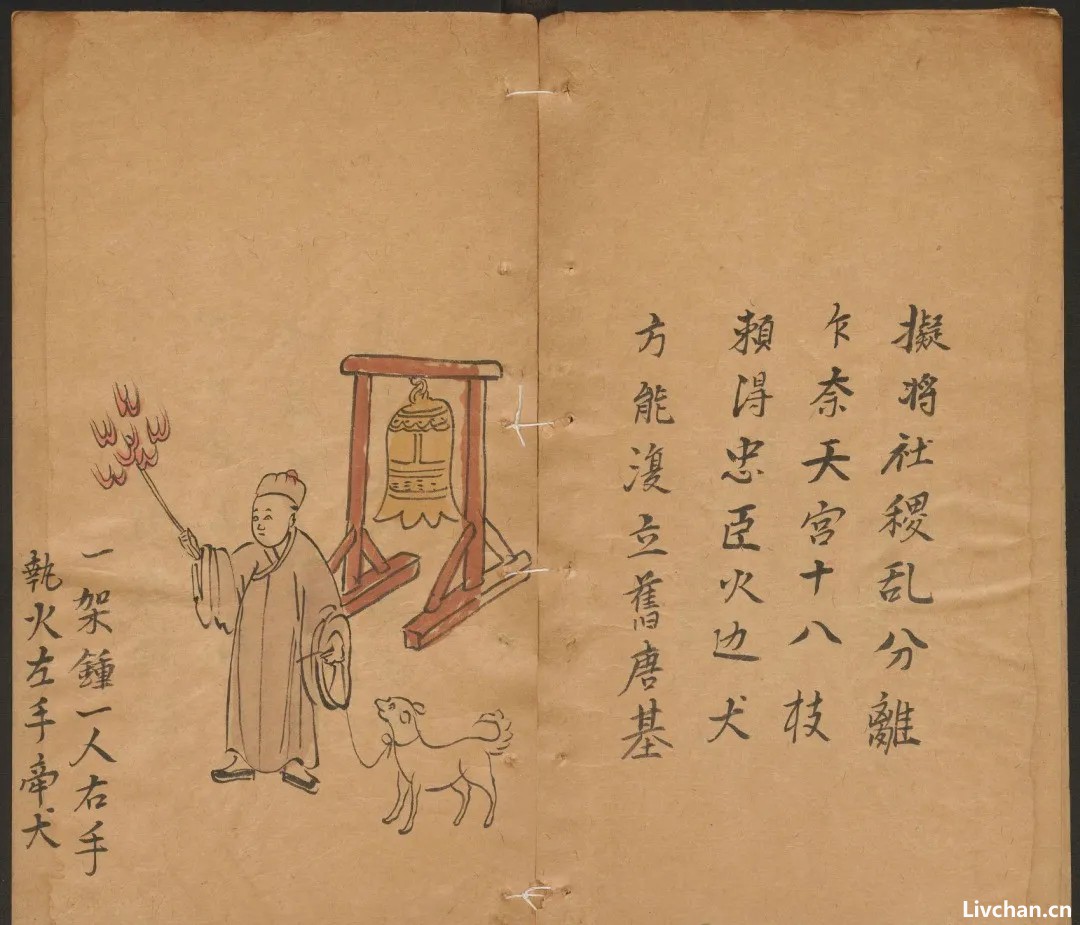

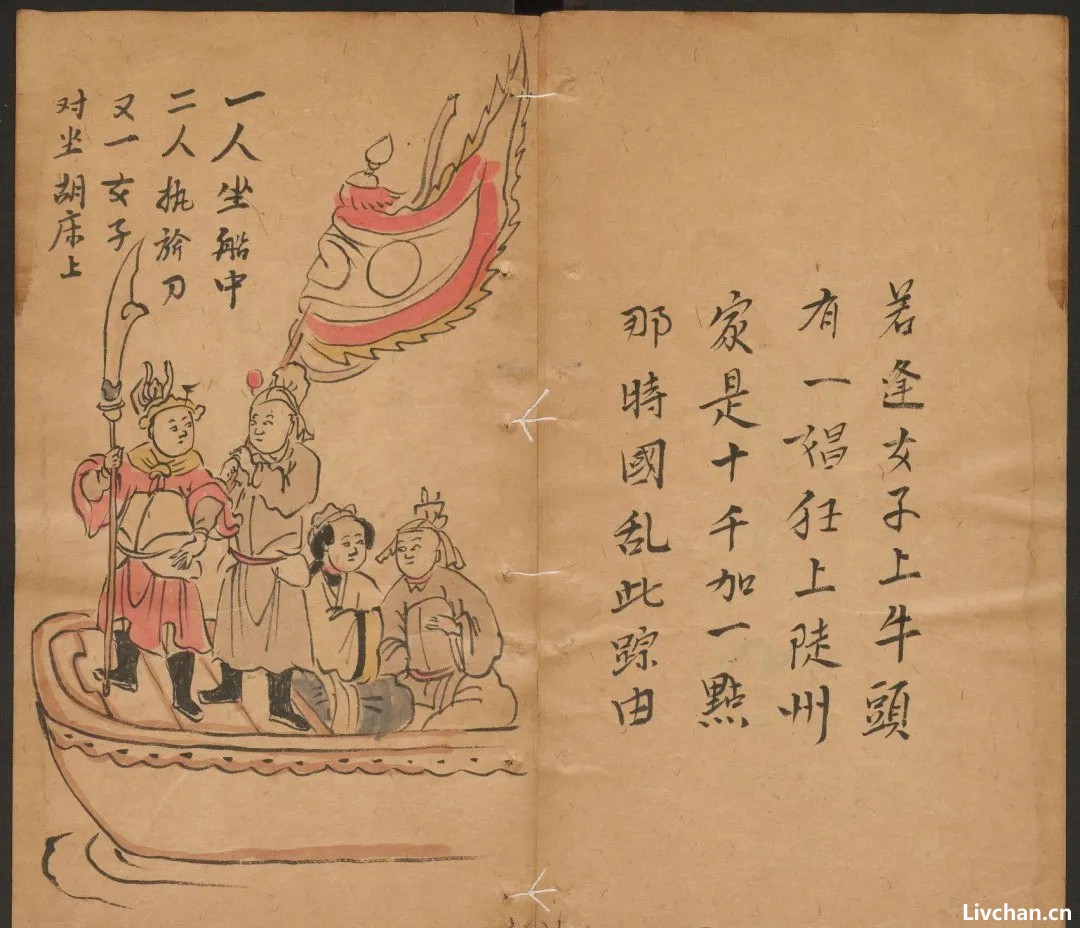

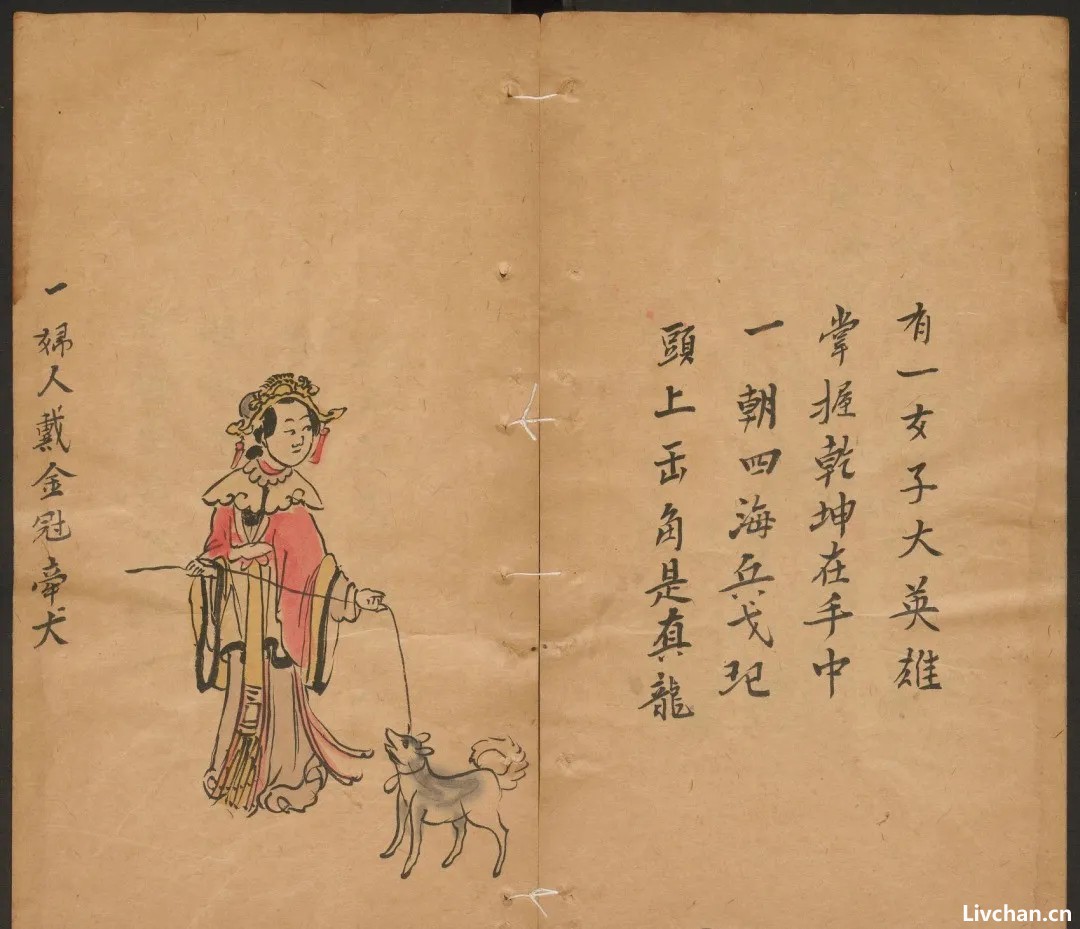

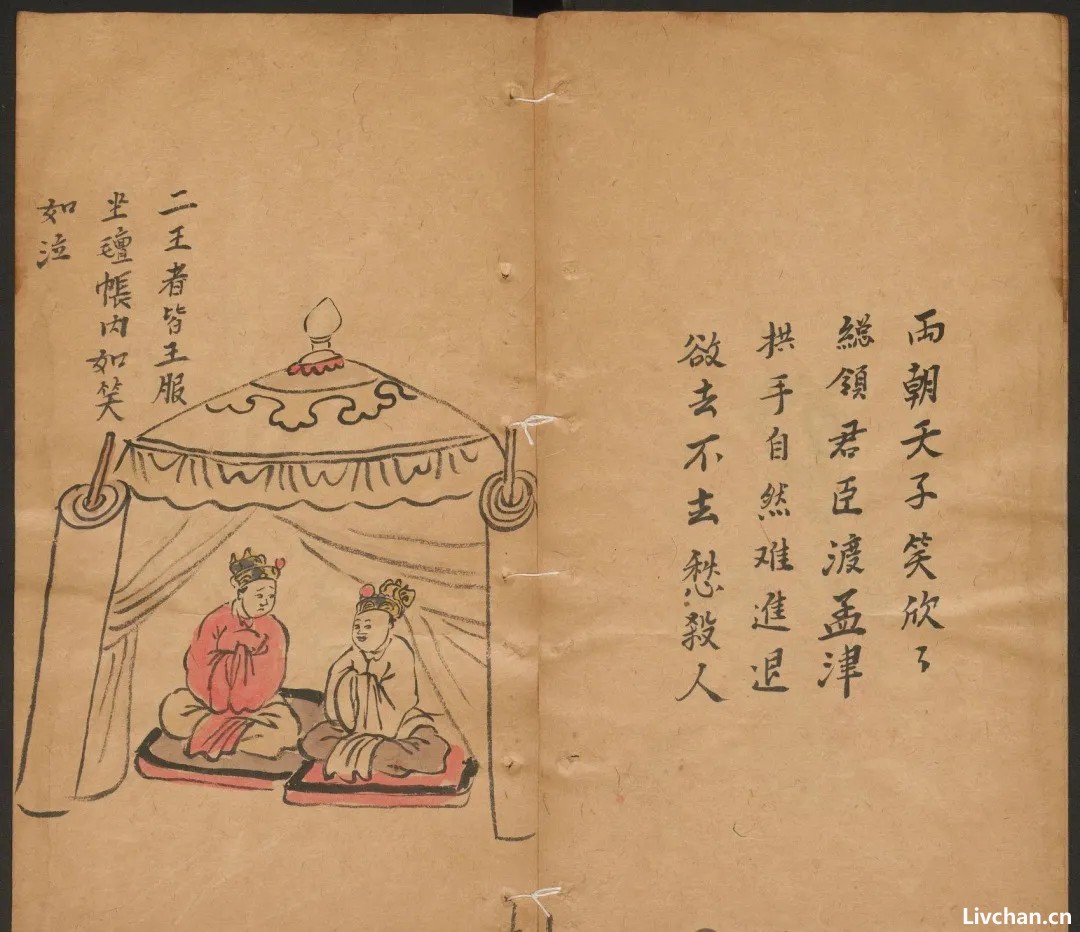

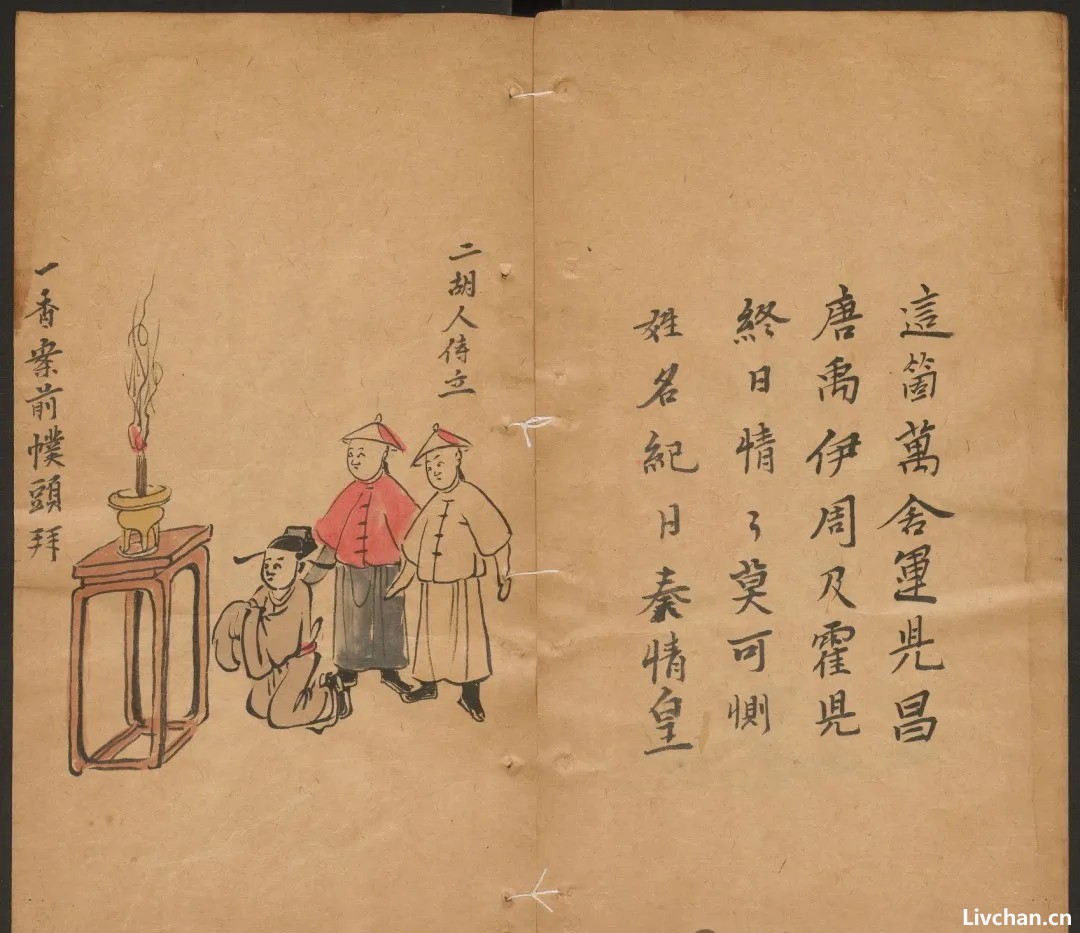

组成部分特点与作用示例(以第 3 象 “武则天称帝” 为例)

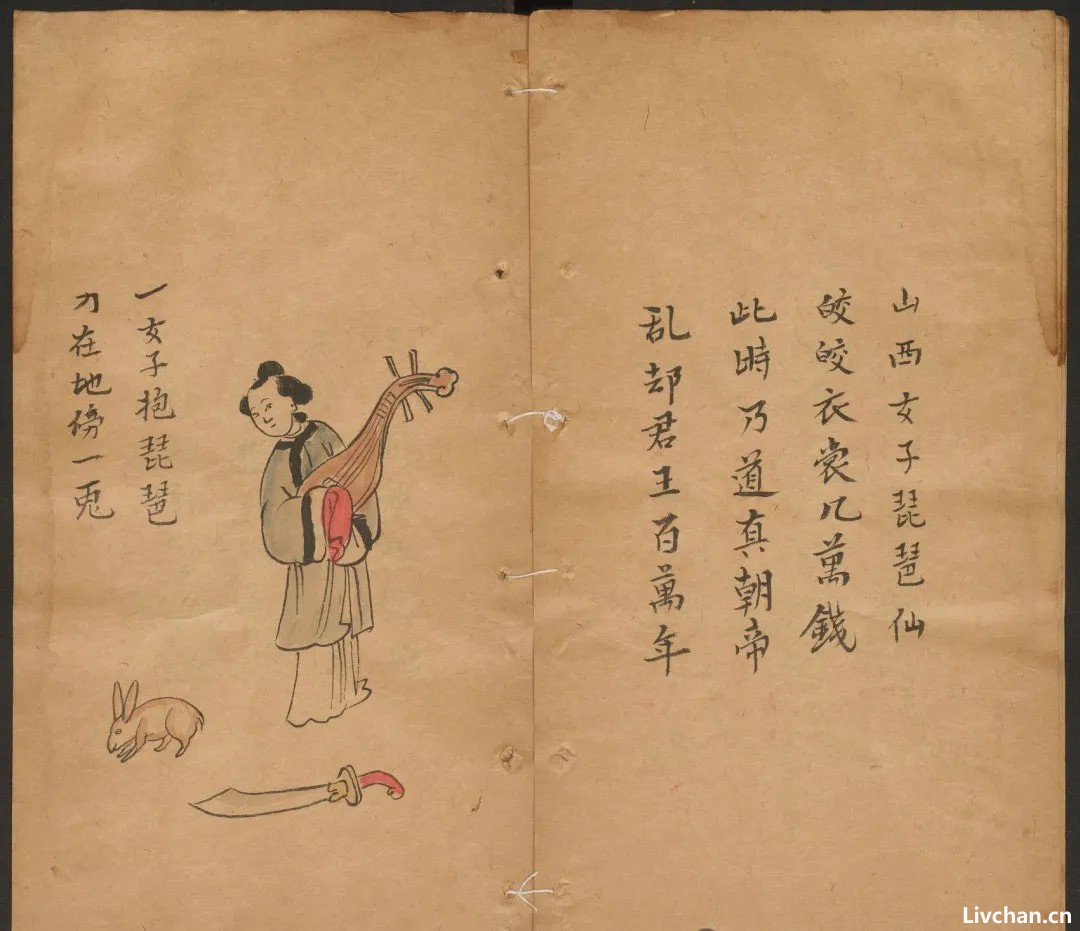

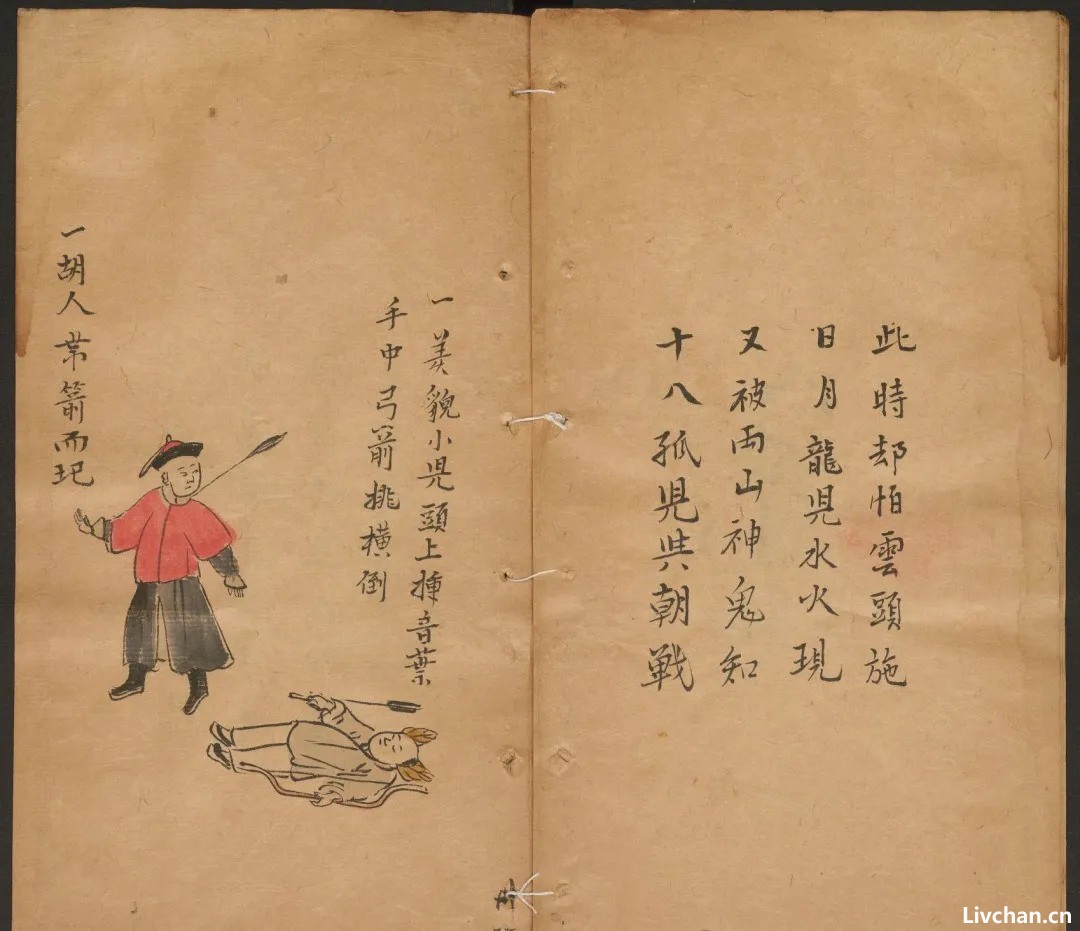

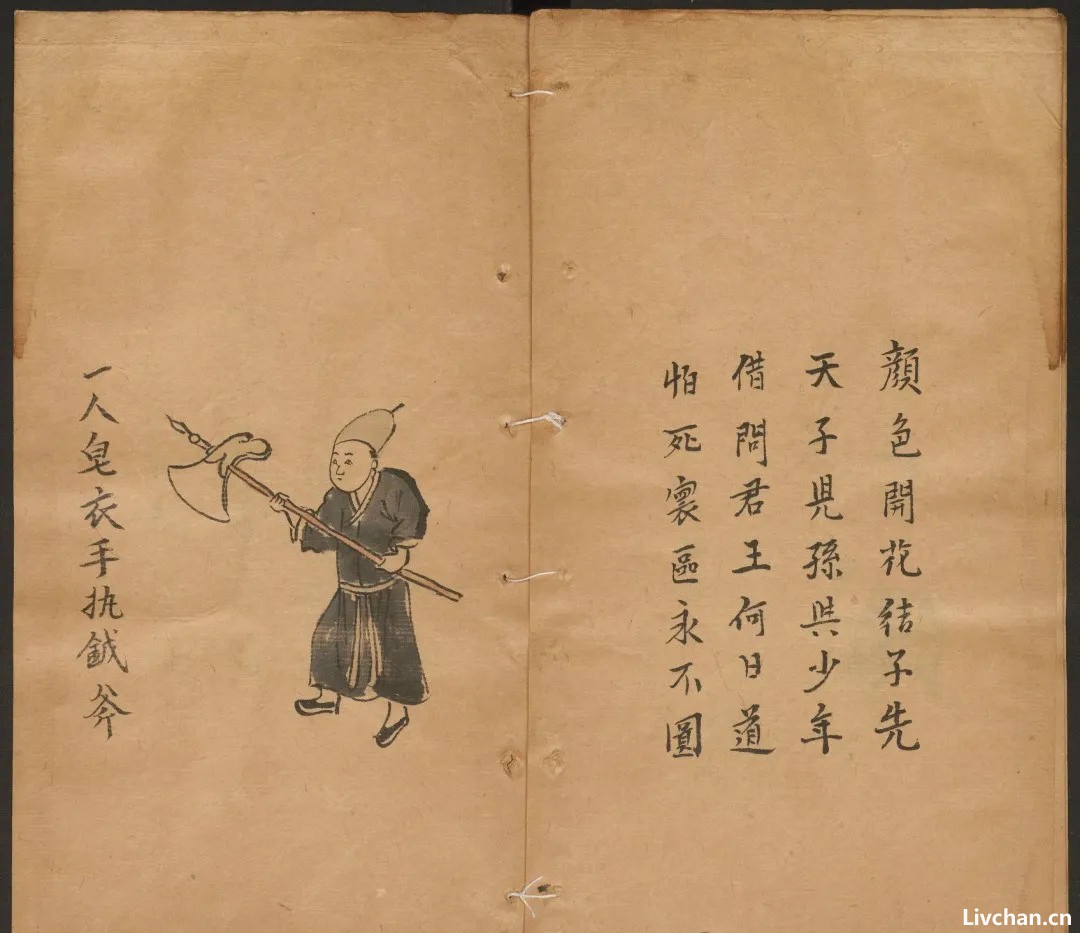

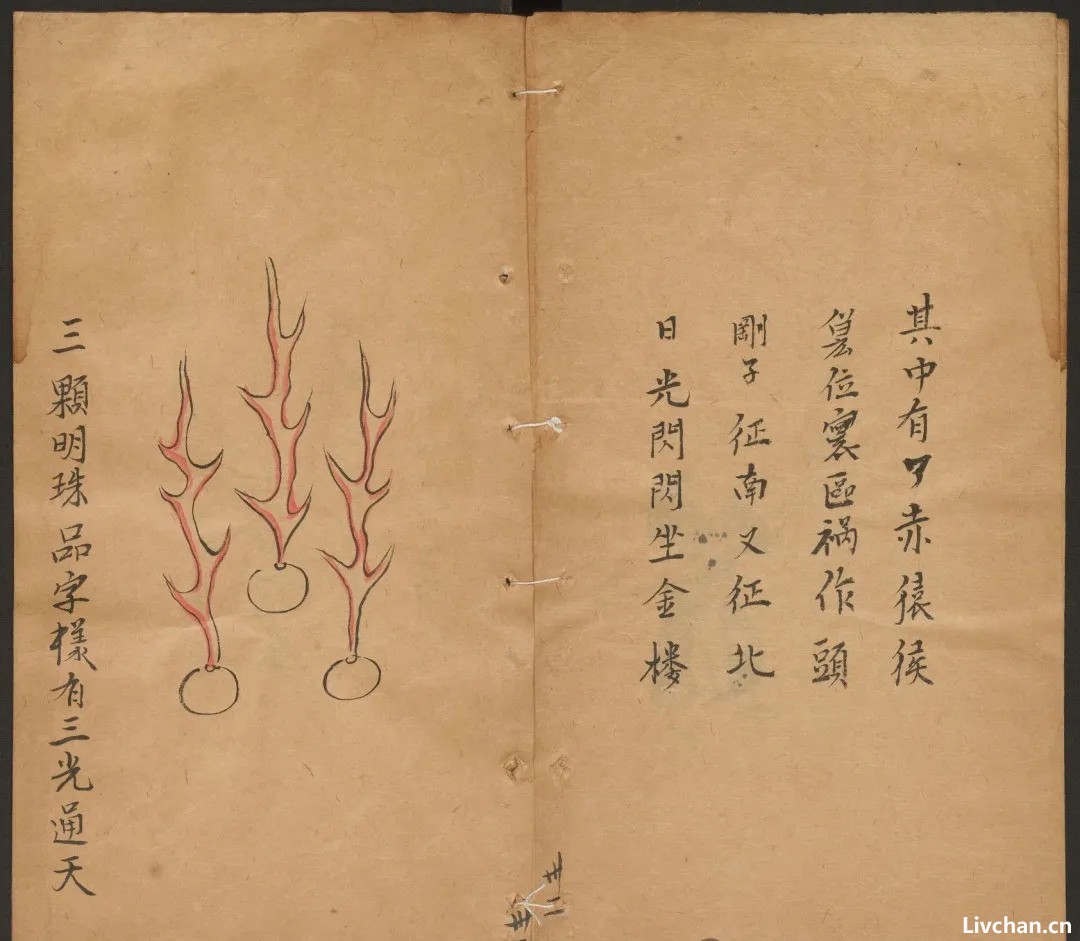

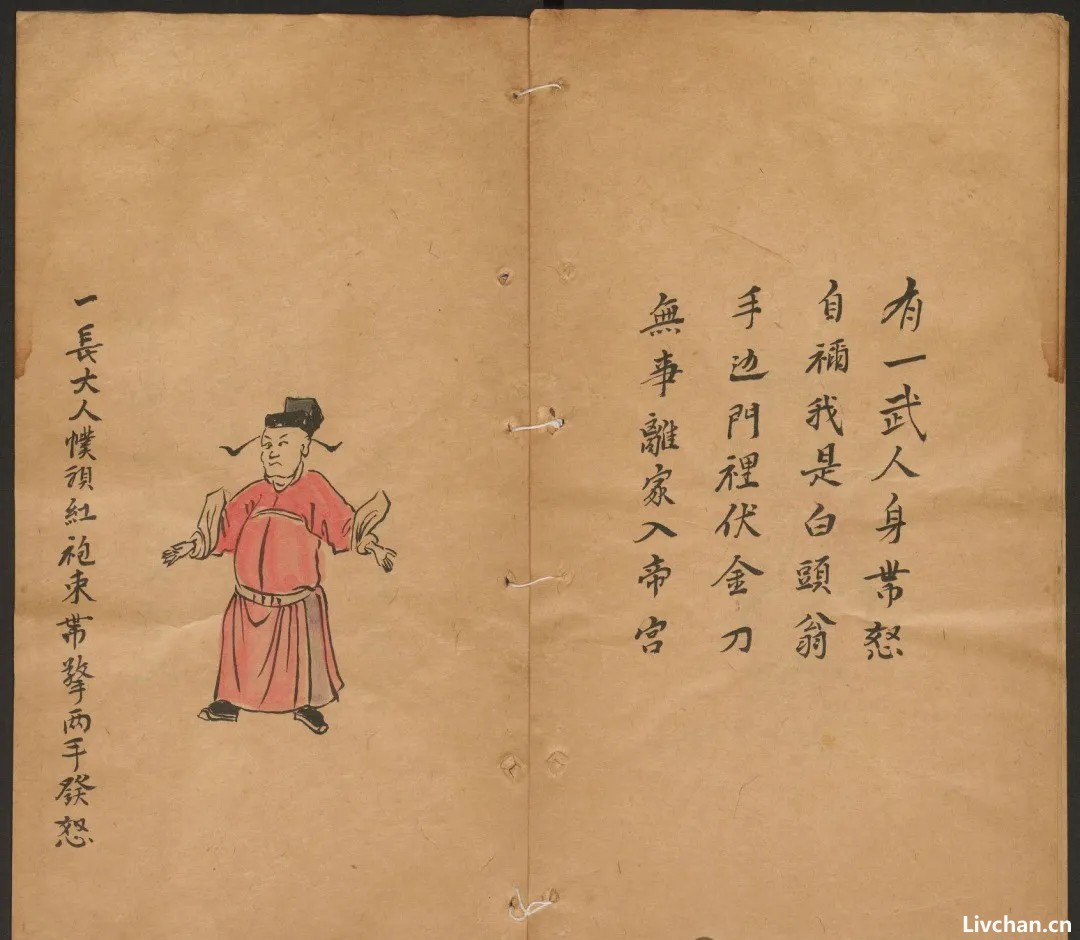

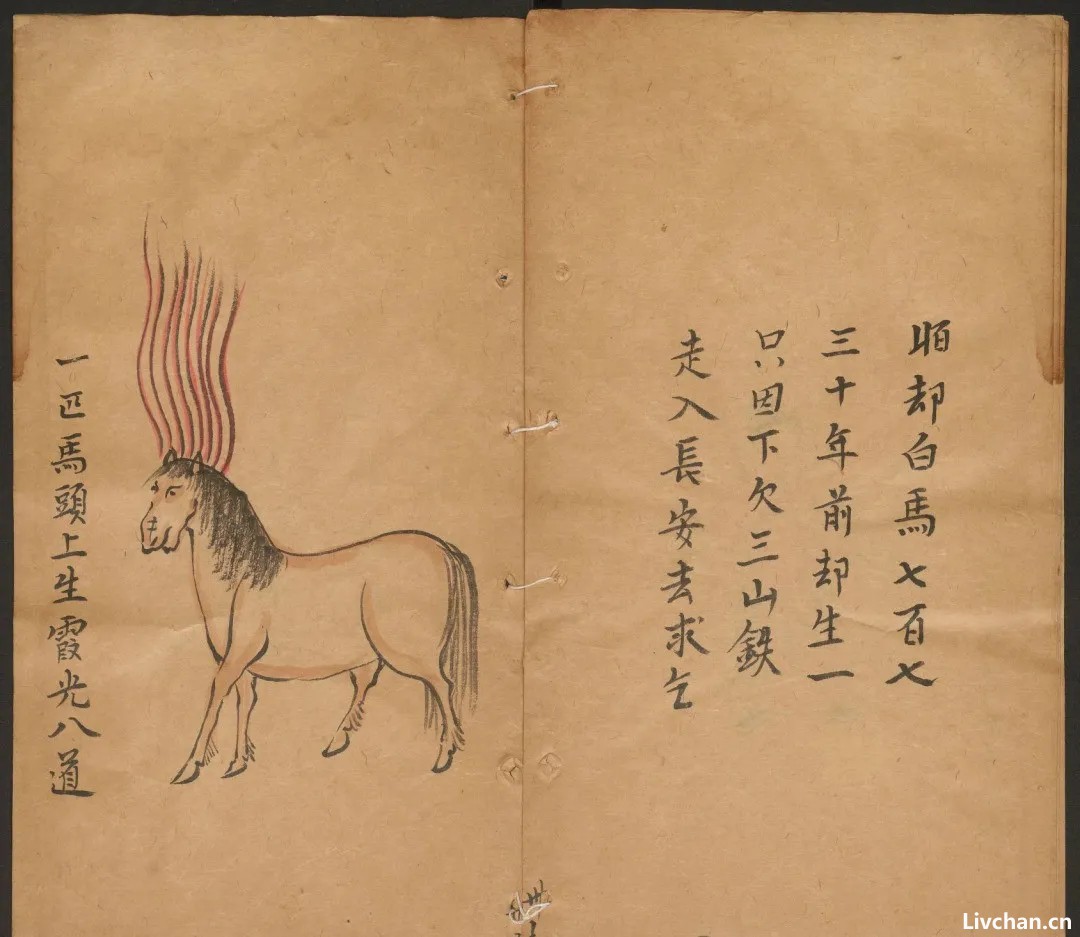

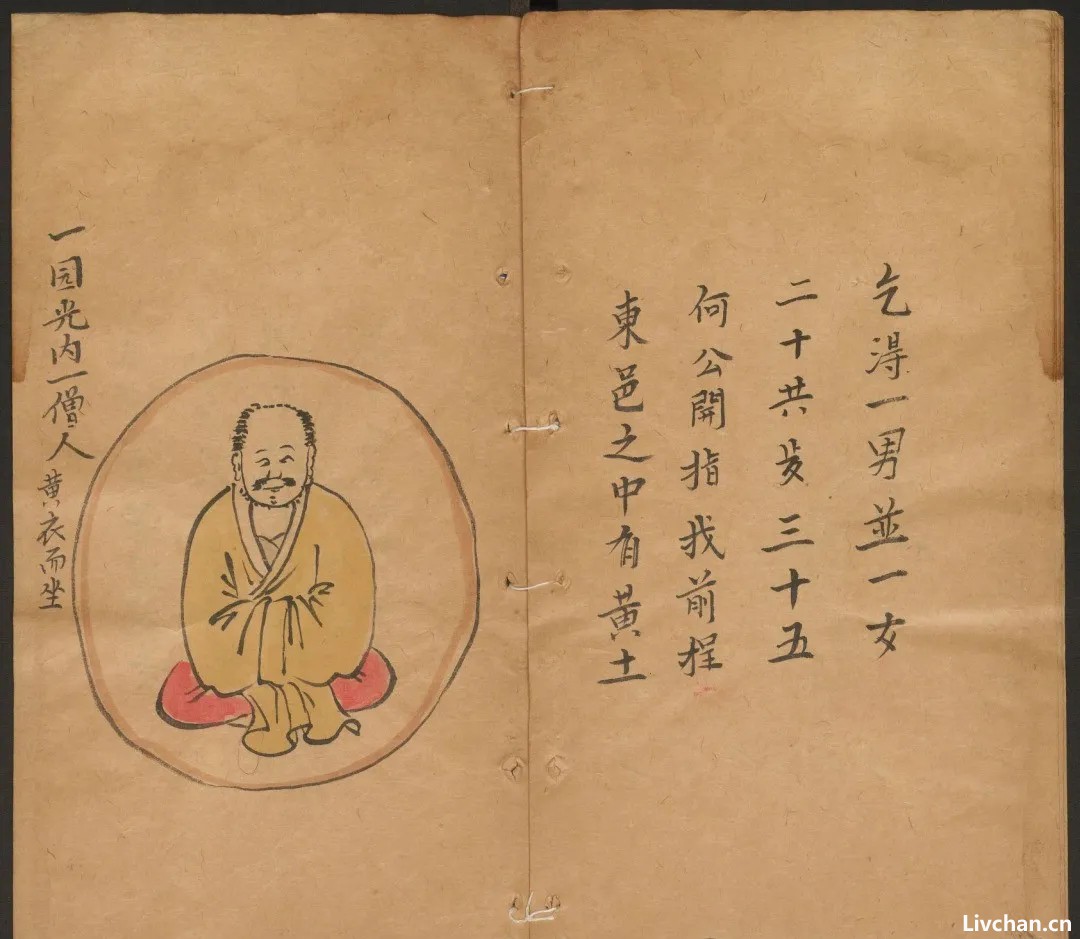

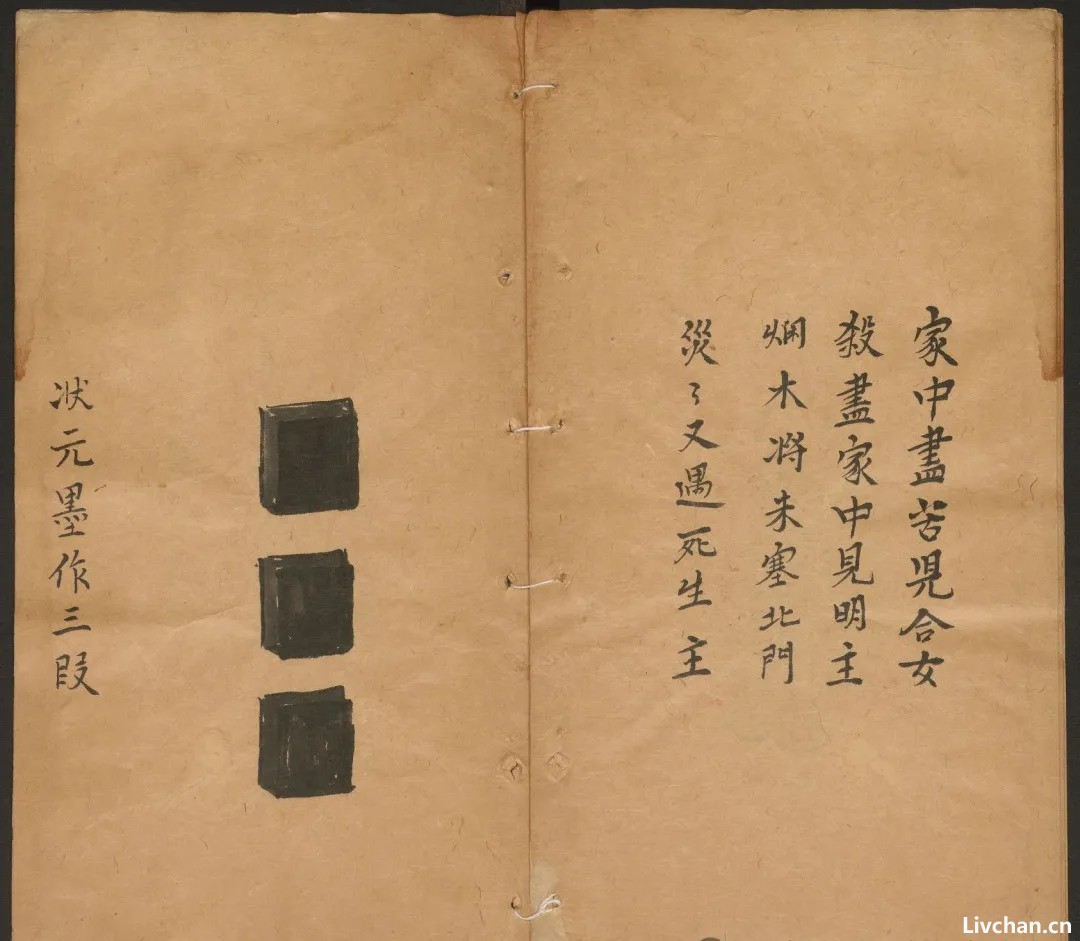

图像

以抽象、象征的画面暗示事件,画面元素(人物、器物、场景)多含隐喻,是解读的关键线索。

图中画一女子手持刀(“女子持刀” 暗指武则天夺权,打破男权统治)。

谶诗

4 句七言诗,语言晦涩,用典故、谐音、拆字等手法隐藏预言核心,是 “解谜” 的核心文本。

“日月当空,照临下土;扑朔迷离,不文亦武”

(“日月当空” 为武则天造字 “曌”,“不文亦武” 指其非文人却有武功,暗指她夺权称帝)。

颂诗

4 句七言诗,内容比谶诗稍直白,多补充事件的结果或影响,辅助解读。

“参遍空王色相空,一朝重入帝王宫;遗枝拨尽根犹在,喔喔晨鸡孰是雄”

(“重入帝王宫” 指武则天从感业寺回宫,“晨鸡孰是雄” 暗指女性掌权,颠覆 “男尊女卑”)。

此外,全书开头有 “引言”(说明编撰目的),结尾有 “后记”(袁天罡提醒 “天机不可泄” 的总结),部分版本还附有历代学者的批注(如金圣叹批注最著名)。

三、版本争议:“古本” 与 “伪本” 的混乱

《推背图》流传千年,因朝代更迭、政治禁毁(如宋、清两代曾视其为 “妖书” 禁止传播),导致版本极多,核心争议集中在 “古本” 与 “后世篡改本” 的区别。目前公认的重要版本有 3 个:

1. 金圣叹批注本(最流行版本)

成书时间:明末清初(金圣叹,1608-1661,著名文学批评家)。

特点:为 60 象全本,每象都有金圣叹的详细批注,且金圣叹明确标注 “已验证的预言”(唐代至明末)和 “未验证的预言”(清初之后)。

地位:因批注通俗、逻辑清晰,成为近现代流传最广的版本(目前网上常见的《推背图》多为此本),但部分学者认为,金圣叹可能对原文进行了调整,以贴合明末的历史。

2. 永乐大典本(最接近古本的版本)

成书时间:明代永乐年间(1403-1424,收录于《永乐大典》)。

特点:仅存前 29 象(《永乐大典》部分散失),无后人批注,文字和图像更接近早期原貌,是研究《推背图》“原始形态” 的重要依据。

差异:与金圣叹本相比,部分谶诗、颂诗的文字有出入(如第 10 象 “安史之乱” 的谶诗,永乐本更简洁),说明后世版本存在篡改。

3. 民国伪本(政治工具化的版本)

成书时间:民国时期(1912-1949)。

特点:为迎合当时的政治局势(如抗日战争、国共内战),后人伪造 “新增象”,预言内容直接指向具体事件(如 “日本侵华必败”“国共对峙结局”),文字直白,无古代预言的隐晦性,学术价值极低。

四、核心特点:为何《推背图》能流传千年?

《推背图》之所以能成为 “预言奇书” 的代表,核心在于其具备 3 个 “独特性”,使其既能被解读,又能 “永远不过时”:

1. 预言的 “模糊性” 与 “多义性”

书中的谶诗、图像多采用 “象征手法”,而非明确指向 —— 例如 “水浸月” 可解读为 “水灾”,也可解读为 “朝代更迭(‘月’代指某个政权)”;“金乌飞” 可指 “太阳”,也可指 “战争(金戈铁马)”。这种模糊性使得后人可以 “对号入座”:将已发生的历史事件(如宋太祖陈桥兵变、明亡清兴、鸦片战争)与书中内容强行关联,从而营造 “预言精准” 的假象。

2. 历史的 “循环论” 视角

《推背图》的预言逻辑遵循中国传统的 “阴阳循环”“治乱交替” 思想 —— 每一个 “盛世” 之后必然有 “乱世”,每一个 “分裂” 之后必然有 “统一”(如第 5 象预言 “安史之乱”< 乱世 >,第 8 象预言 “唐宪宗中兴”< 治世 >)。这种视角贴合中国古代历史的 “周期律”(如秦乱汉兴、隋乱唐兴),让读者觉得 “预言符合历史规律”,进一步增强可信度。

3. 政治与文化的 “工具性”

历代统治者、文人常将《推背图》作为 “政治工具”:

起义者用其制造 “天命”(如元末红巾军称 “石人一只眼,挑动黄河天下反”,与《推背图》的预言逻辑一致);

统治者用其巩固统治(如宋太祖称 “《推背图》预言大宋长治久安”,禁止民间私藏);

文人用其表达对现实的看法(如金圣叹通过批注《推背图》,暗讽明末的政治腐败)。这种 “工具性” 让《推背图》超越了 “预言书” 本身,成为反映不同时代政治、文化心态的载体。

五、历史影响与现代视角

1. 历史影响:从 “妖书” 到 “文化符号”

负面:因预言内容涉及 “朝代更迭”,多次被封建王朝列为 “禁书”(如宋太宗、乾隆帝曾下诏销毁《推背图》),认为其 “煽动叛乱”;部分人借《推背图》传播迷信,误导民众。

正面:作为 “图谶文化” 的集大成者,《推背图》保存了唐代至宋初的阴阳五行、天文历法、诗歌艺术等知识,是研究中国古代思想文化的重要史料;其 “预言逻辑” 也影响了后世的预言作品(如《烧饼歌》《乾坤万年歌》)。

2. 现代视角:理性看待 “预言”

从现代科学与历史研究的角度,《推背图》的 “预言性” 本质是 **“事后附会” 与 “概率巧合”**:

已 “验证” 的预言(如唐代至明末),多是后人根据已知历史对书中模糊内容的 “解读”,而非真正的 “事前预测”;

未 “验证” 的预言(如清末之后),因内容过于晦涩,可被解读为多种结果(如有人将第 39 象解读为 “抗日战争”,也有人解读为 “未来战争”),不具备科学上的 “可证伪性”(无法证明其对错)。

因此,现代学界更倾向于将《推背图》视为 **“中国古代文化的综合体”**—— 它包含了古人对历史规律的思考、对未来的想象,以及对政治、社会的观察,而非一本 “科学的预言书”。

六、总结

《推背图》的价值,不在于其 “预言是否精准”,而在于它是一面 “镜子”:既映照出中国古代社会的政治生态、思想文化(如阴阳五行、治乱循环观),也反映了人类对 “未知未来” 的永恒好奇。对于现代人而言,与其纠结于 “某一象预言了什么”,不如通过它了解中国古代的文化逻辑与历史心态 —— 这才是《推背图》作为 “文化遗产” 的真正意义。

来源:海阔天空,图片来自画事拾荒