人类观念荒诞史

繁体标题目录:1.形而上学-乌托邦2.生物学-社会学-心理学基础3.西方理性形而上学-乌托邦4.东方感悟形而上学-乌托邦5.“爱情-审美-共产主义”形而上学-乌托邦6.残暴征服者的文明木乃伊7.反形而上学-反乌托邦的观念

1.形而上学-乌托邦

自然状态或会使人无知,却无法使人愚蠢,愚蠢往往与有经验、有知识的自以为是密切相关。而在人类自以为“是”的观念史当中,意义最大或也危害最大的观念便在于“形而上学”和“乌托邦”了。前者是企图用“思维”把握“存在”的本体论基础,后者是组织行为的政治实践。

二者的愿景与贪婪、自负都在于企图构建一个完整甚至完美的存在体系,这种想法也是一切意识形态中最易跌至极致教条主义的精神易感性来源。

形而上学-乌托邦的构建方式在西方观念史中主要是以理性主义的方式完成的。除理性主义哲学及政治哲学等外,最典型的就是基督教神学,其理性化后的形而上学构建在托马斯·阿奎那那里达到圆满闭环。也因为天主教教会权威历时之长、控制范围之大,它也达到西方世界观念教条主义的峰顶。

这种构建方式在东方、在古中国则加入许多混沌成分。在儒释道的玄妙形而上学中,归属非理性范畴的感悟式思维特点尤其显著。但即便如此,理学家朱熹还是通过无极-太极、理-气、天理-人欲、理一分殊等二元观念,构造了极为近似于中世纪经院哲学家的中国传统伦理形而上学。只是,相较于“神权-原罪-契约”与希腊形式逻辑合谋构造的基督教神学权威的绝对性,儒家形上学的人情伦理中尚且带有中庸的局部灵活属性。这既是夹缝中的万幸,也是历史进步的顽疾。

2.生物学-社会学-心理学基础

从生物学角度讲,纯粹理性是前额叶皮层过度活跃与发达的结果,作为大脑的理性中枢神经,它有助于将杏仁核、边缘系统统合进合理化的意识当中,也成为“真理欲求”的生理性动因。

从社会学角度讲,古代社会主动构造形而上学、乌托邦的,多为有闲有钱的贵族、官吏、富商等精英阶层,必要的闲暇、视野和知识自负是其“真理野心”的重要来源。

从心理学角度讲,有此意愿的个体往往是自身生命力极其旺盛,却又受制于身体局限或社会现实的积极型悲观主义者,遂以玄学想象设计“真理构型”辅以安慰。

三者的有机结合,必然会反弹式的产生出终极方案的宏大构想。

这套解释,几乎完美契合了从毕达哥拉斯(公元前580)、巴门尼德(公元前515)、柏拉图(公元前427)、亚里士多德(公元前384)、斐洛(公元前30)、德尔图良(公元155)、普罗提诺(公元205)、奥古斯丁(公元354)、托马斯·阿奎那(公元1225),到笛卡尔(公元1596)、斯宾诺莎(公元1632)、黑格尔(公元1770)、叔本华(公元1788),再到托马斯·莫尔(公元1478)乃至马克思(公元1818)的阶级身份及心理动机。

柏拉图身为贵族,经历了雅典城邦在伯罗奔尼撒战争后走向衰落,自己最敬爱的老师苏格拉底又被公民大会处以极刑,“理念说”的应运而生与此现实的发生不无关系。普罗提诺身为精英阶层,从新柏拉图主义获得灵感,构造“太一说”和“流溢说”,更是与他所处的古罗马社会腐败、没落的风气密切相关。

相反的,苏格拉底属雅典的纯平民阶层,让·雅克·卢梭是钟表匠的儿子和流浪汉,因此他们的学说都有“反形而上学”开放式特点。苏格拉底执意要做的乃是雅典城的“牛虻”,用他的逻辑“产婆术”揭示伪善者的自相矛盾,刺激精英社会反思,而他自己则不构建任何学说体系,只是在用理性追求“认识你自己”又声称“我一无所知”。卢梭则身处启蒙时代,以其崇尚“原始野蛮人”生活方式的感性态度扮起了“反启蒙”角色,甚至还被伏尔泰讽刺为反人类渣男。(但卢梭的《社会契约论》仍有乌托邦性质,也体现出理论构想所难以规避的思想执念。)

在古中国的形而上学-乌托邦构造中:圣人朱熹乃仕宦重臣和官学精英,老子李耳是周朝太史后人、自己也身为守藏室史,佛陀更是刹帝利王室的王子;且他们都包含着对所处时代的绝望之感——据说,佛陀的出家与一起家族灭门案有关,靖康之耻后南宋仅剩半壁江山是朱圣人为学的大背景。

相应的,家族彻底没落的“吾少也贱,故多能鄙事”的孔子乃至庄周,则选择了一条“弱形而上学”道路,以“述而不作”“不语怪力乱神”的人文主义精神降落至个体伦理实践,或以“逍遥游”“无所待”的人生态度实践纯个体的生命美学。虽然不可否认,二者的学说之内仍若隐若现地浮映出形而上学-乌托邦的淡淡潜影。

先秦诸子中最彻底的“反形而上学”立场出自平民工匠出身的墨子,他只专注于强调经验与实用之学,成立鲜活的平民帮会。而法家韩非那过于积极的现实主义态度,立足于不择手段的权力运作,故也不可能支撑其构造出理性虚妄的形而上学体系。

3.西方理性形而上学-乌托邦

西方理性形而上学的构建方式,是在可感现实的空间之外,再预设一个超验的世界,并以此作为终极真理的归属地。这种思维在工具层面,则是通过与感性得到的个别“殊相”相对应的“共相”意识来完成的——即,概念。所谓概念,按照休谟的学说,不过是感知得来的印象在模糊之后,通过回忆进行提炼把握的“类”意识。每个概念都有内涵和外延,内涵需要解释出更多的概念以填充,外延则对应着具体个别的可感现实。按照叔本华的学说,在从概念到概念的思维关系中,永远也无法抵达具体个别的可感现实,这是大脑在制作的抽象“共相”时与具象“殊相”产生的永恒隔离。而形而上学家们却正是要从这个共相的概念原则出发,力求推想至“超验”存在的所谓“真理”的维度。

在西方思想的源头毕达哥拉斯那里,抽象的“数”既先验于可感世界,又内化于可感世界,成为存在的本质——即“万物皆数”。数本来是人脑构建出来的抽象模型世界,却在此等同于客观存在世界,乃至世界真理本身。在巴门尼德那里,抽象数字进一步简化为了“一”,它所表征的乃是唯一真实的世界,变动不居的现实压根就是不存在的——即“存在者存在,不存在者不存在”和“一切是一”。

到了古希腊圣贤柏拉图这里,共相以语言的概念形式表现出来。在再现论中,床的概念先于感知到的床,又先于感知模仿出的床的艺术。柏拉图进一步运用二分法(思维-存在,意见-真理,模仿-理念)系统性地构造出了著名的“理念说”,将概念推至永恒存在的抽象理念的“真实”高度,通过洞穴的隐喻,彻底否定了感性对理念模仿而来的表象世界与作为模仿的模仿、感性之感性的艺术世界。不可感的超验理念既是实体、本体,也是本源、本质。至此,首个纯粹理性的形而上学的虚妄观念已制作完成,理性被推到了一个绝对合理化的神秘主义新高度。此后,影响了世界千余年。但在柏拉图这里也便留下一个问题,作为肉体的人,如何才能实现理念飞跃。思辨可以运作抽象概念,但它始终与变化的现实处于分裂态,进而还需要一个“理智迷狂”的超越作用,才能“回忆”起灵魂的来处。像毕达哥拉斯作为宗教教主那样,这显然也非常的具有神秘主义性。而相对现实的一面则是,柏拉图提出的政治学说“理想国”,这是人类最早的政治乌托邦,在这个国家里统治者必须由哲人担当,因为他的智慧最接近理念的世界。

柏拉图的高徒亚里士多德不认同老师否定感性世界的分裂想法,他试图弥合两者。亚里士多德的学说要将虚幻的世界再次颠倒回来,他不认为共相概念通往的“理念”是实体,个别的可感物才是真实实体,所谓共相和本质只是蕴藏在个别事物当中的观念而已。而感性的艺术创作(尤其是诗歌、戏剧)也不再是邪祟的迷狂,是一条通过模仿典型形象通往本质的路径。四因说:质料因、动力因、形式因及目的因,又将实体的各部分性质做了逐一解析,目的因和形式因尤为重要,因为它们规定了世界为什么产生和如何成为这个世界。亚里士多德的野心是要用理性推想找到万物运转的“第一因”,设定宇宙运转的终极目的与底层逻辑形式,构建起了一套复杂且完备的形而上学系统。

希腊化时代和古罗马早期,理性不再单纯构造形而上学模型,而是注重伦理道德的实践,犬儒主义、斯多葛主义、伊壁鸠鲁主义,均包含用理性实现高尚、美好的人生之意蕴。他们所崇尚的理性并非作为工具理性的逻辑,而是在心灵中预设(或感应)得来的无限完整、和谐运转的最大的世界整体,其意义最终体现在领会此道后的人生践行上。因此一个词语的类比的是,这里的“理性”可以部分等同于东方思想的“悟性”或干脆说“直觉”,而若延伸开去,所有西方最高理性的不证自明的第一动因、原理和观念,也只能是类似神性启示或内在直觉赋予的,否则就没有逻辑起点。其东西方差异或是,传统西方理性的最高存在乃是类似静止的纯然状态,反之东方感悟的存在则始终强调运动与变化,从而也更具包容性、混合性。

古罗马后期基督教成为国教,基督教教义自然也成为显学。在《圣经》故事中,新的二分世界,即天堂与地狱、神性完美与人性原罪等观念被构造出来。普罗提诺、圣奥古斯丁等圣哲所代表的“教父哲学”,通过“新柏拉图主义”借尸还魂,构造出超验的无限完满的“太一”世界,以及理想的“上帝之城”。在此形而上学-乌托邦世界中,“至善”即是超验的基督天国,一切与之对立的世俗性和不完美,都并非属于恶的实体,而是善的缺失,若从整体理性视角来看,一切仍是善的或终将必然走向善(上帝)的。这种终极一元论的形而上学构想,实则还是以排斥感官世界为修行途径的二元论。

中世纪的经院哲学作为西方思想史上重要的集大成体系,通过系统性重构实现了理性形而上学传统与基督教神学教义的深度整合。这一哲学形态既承续了新柏拉图主义关于“太一”作为终极实在的超越性论说,更创造性地转化了亚里士多德哲学的核心方法论——实体论、四因说、潜能与实现、形式逻辑。最高代表人物就是著名的天主教神学院教授托马斯·阿奎那,他在《神学大全》中提出了“五路证明”,逐层推演出上帝作为永恒、绝对、纯粹的终极存在,在超验启示与经验理性之间建立了辩证统一的阐释路径。更为重要的是,经院哲学以此为基础,为天主教宗教修行设计了层级分明的实践体系,最终指向与上帝合一的终极目标。由此,人类历史上影响力最大、最久也最具教条主义性质的形而上学-乌托邦体系构造完成。

近代以来,笛卡尔所代表的认识论转向中“唯理主义”一派,通过“反思”作用,将我正在怀疑的“我思”确定为第一性原理(其实是思想正在思想),一切都是建立在这个理性之思的逻辑前提之上的。在柏拉图否定感性“世界”的真实性观念脉络后,笛卡尔再次通过认识论的反思,将“我”的真实性绑定在了理性意识的维度,“身体-感性”再一次被怠慢与悬搁起来。至此,理性以“我思”的观念,第二次被赋予了第一性原理的绝对权威,与客观唯心主义的“理念”不同,它具有强烈的主观唯心倾向。

与笛卡尔仍借助“上帝存在”来弥合“我思”与“感知”的矛盾分裂,这一形而上学建构不同;犹太哲学家斯宾诺莎以数学证题般的理性方式,将“基督神”悄悄转化为“自然神”——世界是理性规律的自然运转。这颇具老子自然观的意蕴,不同的是,斯宾诺莎的理性自然近似机械的逻各斯,而老子的“非常道”形而上学中则充满了辩证与玄机。

老子的朴素辩证法在西方思想脉络中演化为黑格尔的唯心主义辩证法。在《精神现象学》与《逻辑学》的精妙体系中,黑格尔将先验的“绝对精神”通过形式逻辑的线性演绎与辩证法的运动进化观加以展开——以“概念”先行的“本末倒置”方式,遵循“正-反-合”的进步模式,并以“艺术-宗教-哲学”的西方中心主义三段论构建历史发展观,最终实现为上帝命题的最高形态——“自由”的观念。这一思想体系的具象化呈现,正是黑格尔那完美的形而上学-乌托邦以“观念作品”形式的自觉表达(黑格尔即上帝本人?!)。黑格尔这套精妙绝伦的解释学体系,虽披着历史性的外衣且貌似具有时间性,但其本质不过是理性预先设定的轨道,当然也能通过逻辑学与辩证法被理性推演与表述。继柏拉图的几何学静止二分世界、普罗提诺的超验不可知世界、托马斯·阿奎那第一因推动世界后,黑格尔将绝对精神熔铸于超验神学与历史经验的混合体世界当中,构筑起经院哲学之后最为庞大的纯粹理性虚妄体系。

叔本华对黑格尔的学术蔑视,本质上源于其对纯粹理性的深刻厌恶。这位哲人的思想自信,乃是汲取了佛教教义中的佛理精髓,可观其论述工具却依然承袭着西方理性的传统范式。在《作为意志和表象的世界》中,叔本华将康德从神学范畴中剥离的“不可知”,赋予非理性的“意志”以绝对优先地位——柏拉图的理念世界在此沦为意志通向表象世界的中介性存在,而表象世界本身亦无处不浸润着意志的渗透与作用。在认识论层面,叔本华对理性功能予以彻底解构,视其为对经验感觉的迟钝复现,不过是将悟性直接把握的存在进行二次加工与表述。由此,叔本华完成了其非理性唯意志论形而上学的体系建构:意志作为无目的的纯粹放纵,驱使着拥有最强意志的人类,使其在痛苦与无聊的钟摆间永恒摇摆。为此,叔本华提出了三种乌托邦式的生存方案:强权式的欲望争斗(如凯撒大帝般的强权者),艺术或学术审美中的暂时超脱(如陶渊明式的隐逸者),以及作为终极乌托邦的宗教导向的空无之境(如禅宗六祖惠能般的觉悟者)。

叔本华的解脱之道,实则近于小乘佛教与道教的自我救赎路径。然而,其思想体系亦暴露出西方哲学的根本困境——即便是崇尚感性第一性、非理性本质论或解构主义立场的思想者,实质上仍是以理性语言来论证其记忆中的感性合理性,文本中从未真正渗入活生生的感性生命体验。叔本华如此,其后的海德格尔、福柯、德里达亦复如是。或也有少数例外,如尼采的《查拉图斯特拉如是说》,但稍加文本审视可知,尼采的文章虽以近乎散文诗的笔法写就,但所谓的诗性,终究不过是结论先行的文采修饰与文学象征,本质上仍是“思”的延伸,而非真正的“诗”的绽放。

4.东方感悟形而上学-乌托邦

东方的形而上学以感悟作为认识之本。所谓感悟,并非简单的身体应激感性,而是经由身体感官的当下感知,与感知滞留后所产生的内在情感效应,以及实践理性即知行合一中潜在的逻辑辅助,或再加上“集体无意识”的综合作用下产生的直觉想象力。

以佛法“看山是山,看山不是山,看山还是山”为例:在认识论层面,第一步是身体感官的作用,即眼、耳、鼻、舌、身,以及感官滞留所产生的内在情感,即意的基础感性呈现。第二步则是对其产生出的逻辑感知和知性的逻辑思考,乃至于反思的作用;反思仍是理性的、客体的、对象化的,即把过去、把自己当客体对象看,而非合一的、内观的。因此,第三个阶段则是新一维度的“螺旋式高阶回转”,即破除因客体化、对象化的深入思考,而必然产生的“概念我执”——这里有从欲望情执、再到抽象概念绑定我执的危险,也就对人向更高维的提升产生出巨大的障碍。当螺旋上升后,再回到感性之流当中,即回到“看山还是山”的当下体验的即时、流动、不执着、情感饱满之状态时,一种新感性的世界出现了,它是经过了思考洗涤的,也就成为了更加纯然的感觉态。但,这还并没有完……

此处的状态,已经类似于西方尼采式的“骆驼-狮子-孩子”的第三阶段——孩子。但即便是西方形而上学,无论柏拉图的“理念”还是普罗提诺的“太一”,要进入超验境界,则单独依靠纯粹理性思辨还是不行的,还要经过类似“理智迷狂”的作用,才能全身心地融入“努斯”的合一态中(比逻各斯更高的境界)。

那么,东方智慧的“看山还是山”,则亦包含着一层再次对感性作用进行的强消解力。《金刚经》有言,“若以色见我,以音声求我,如人行邪道。”如果西方纯粹理性的观念之路是以感性确定性的概念作为起点,那么东方智慧则是以新感性的内观为途径,最终以知行合一、主客合一、天人合一的物我两忘境界为归旨,这里面有弗洛伊德、荣格所言的潜意识和集体无意识,更深处则是佛教唯识宗的阿赖耶识的觉醒——宇宙大爆炸时深邃的“粒子-波”的初始意识唤起。

“看山还是山”预示着此处所见的是“山”的实相,也即“无相”(否则这个相就还有西方哲学的“共相”嫌疑)。道家的涤除玄鉴、坐忘心斋,佛教照见五蕴皆空、缘起性空,儒家的格物致知,皆是这种内观的境界结果。

但三者的不同之处在于内观深度:儒家停留在对社会的感悟层面,因此相较起来浅一些,其“伦理形而上学”的神秘主义荒诞意味也最少;道家的无为、逍遥居中,属于“泛自然形而上学”,目的是与变化态中的“道”合二为一;佛教的涅槃智慧最深,属于“出离形而上学”,其要达到的跳出六道轮回的终极追求也最强烈。

进一步说,中国儒与道的感悟中均有强烈的“巫术性”。巫术的世界是泛灵论的,宗教上的典型体现是与三大“一神教”对立的萨满教。但儒和道毕竟没有走向萨满,而是“巫”性经历了理性化后迈入了另一种形而上学。

“儒”本是上古巫术活动的“礼官”,理性化后去巫术性成为中国伦理社会的实践路径,此种理性的优越与劣根同样显著。优越在于不依赖神权这种终极形而上迷信而达到的社会治理目的,认识论的管道则是进化论意义上的“人性模式”与个体感官感知滞留所产生“人情效应”,并在“止于至善”的“伦理形而上学”指示下构造为“大同社会”的乌托邦理想。但也正因其乌托邦的虚妄属性,才在人性-社会的实践中,沦为不择手段的法家权力斗争的遮羞面纱。而道家的巫术残余则主要表现在道教术士那里,道家在黄老、老庄粗略构造出感悟理性的形而上学框架后,终究没有走向更深的理论深思,而是归于“半出半入”的方术修行,其乌托邦则在于白日飞升的修仙美梦。

魏晋玄学是中国第一个大范围纯粹思辨构造出形而上学的时代,它是儒释道结合的产物,但基地仍是老庄道家哲学,其理智创造性显然滞后于先秦,更大的文化史价值也在于类似庄子式的“审美乌托邦”的魏晋风度之“美男实践”。

相较起来,中国本土更大的古典形而上学制作,来源于著名的宋明理学。其在佛教浩如烟海的典籍理论的倒逼之下,于五代十国生灵涂炭的乱世之后,所激发出的完备的儒家形而上学理论体系。在二程、陆九渊后,更是由南宋官学代表的朱熹定制为“存天理、去人欲”“三纲五常”的经典伦理教条,其《四书章句集注》及随后受其影响的八股文范式,也成为后世科举活动的教科样本。

对形而上学和乌托邦的消解,亦如人性对它的渴望似的同样来的强烈。朱熹之后,王阳明借禅宗与道家思想,一改朱熹格物、致知的“先知后行”的认识论序列为“知行合一”的实践哲学,并用“心外无理”的主观唯心主义意识形态,将“致良知”置于先验直觉的绝对地位。其主观唯心的感悟式形而上学,反方向稀释、消解了朱熹克己复礼的客观唯心的永恒道德天理。

有意思的是,无论柏拉图、普罗提诺、托马斯·阿奎那还是朱熹,这些努力构造理性形而上学的大思想家,无不是在社会层面站在王朝衰败的转捩契机之上——柏拉图时代雅典辉煌不再,普罗提诺时代古罗马腐败横生,阿奎那之后中世纪黑光即将消散,朱熹身后则是南宋之后无华夏的亡国灭种的悲怆。

可见,严密、封闭的观念体系往往预示着旧存在的衰亡和新生命的诞生,不得不说,这的确是一个玄学!

5.“爱情-审美-共产主义”形而上学-乌托邦

儒家创制的是“人情伦理形上学-乌托邦”,相较于基督教人性原罪说和经院哲学阿奎那的逻辑理性体系,这种形而上学的密度和窒息感必然逊色于一神教神学。后者,既有字母抽象文字和形式逻辑、几何学的理性加持,也不乏蛮族身体彪悍却头脑感知相对粗糙的作用与影响,以及超验启示神权自带的极致压抑感。

注重以形表意的文字和言外之意,以及阴阳五形的朴素辩证法,使东方思想没有做出静态割裂的极端二分,而是从“人情”的中性视角延伸出来、做相对弹性的伦理规训,“中庸”既是东方智慧,也是一种非科学性的起点——科学的三大基础是形式逻辑、现代数学和物理实证,显然中国的朴素辩证法乃至名家、鬼谷子的诡辩权术,《九章算术》的数学归纳,以及“内观”的所谓实证,均与科学内涵失之交臂。

科学的前提是不能有情感的。在哲学上,这与诸多哲学家如胡塞尔、维特根斯坦等排斥心理学异曲同工,重要的是找到先验、超验的永恒结构,这种荒诞的理性主义观念,经历文艺复兴后成为了经验科学在客观物质与数学公式中寻找定理的思想本源。这既是毕达哥拉斯的思想资源,也是培根、洛克等经验主义哲人打下的地基,还是康德先验逻辑的预设以及胡塞尔努力悬置本体、做本质还原使科学根基牢固的结果。而在量子时代,这种主客对立又有进一步弥合的倾向,主观感官的作用本身就是决定客观存在的重要诱因。至此,似乎天人感应的“情”之作用有浮出水面之势,当然这也仅止为文科生的感悟与笑谈。

那么,儒家的“人情形而上学”似乎就具有了双重现实性。第一重是如伏尔泰宣扬的那样,是反宗教、反迷信的理性启蒙;第二重则是人情本身就是世界整体性的一部分,情感中包含着当下即时性与去绝对道德性,主客两方本就是彼此流动着的。在人情活动中,对客观对象的心理防御的揭示,于自我则表现为一种“强反思”,于他者则会形成心理学上的“逆火效应”,从而导向维特根斯坦的“不可说”。因而中国的全景观,并非是作为绝对主体的上帝视角对他者的审视凝视,而是身在其中、赋有时间动态性的参与性试探,也是中国先秦思想重实用、重权变,而非走向纯粹思辨的意义来源。“情”的量子纠缠始终在人类社会发生巨大的作用,其社会性便在于对“心理防御”的领悟与操作层面(PUA)。

在儒家这里,情感始终是以亲情为连结的,并形成了一套以心理防御制作出的“社会面子工程”。“都这样”和“别人说”成为伦理粘合的胶带,它的本质是皇帝和圣人之于庸众的情感绑定,属于封建社会的实用伦理技法范畴,它既经不起道德的强分析,也经不起利益的强渗透,所谓的人情社会其实是“类巫术”思想的理性实践产物,通过各种裹挟以完成捆绑式的流动性操作。

这种亲情绑定有符合天伦和唯物主义合理性的一面,即人的情感给予首先是母与子之间的,对父母的“孝”是“情”的第一性原理,由此再延伸至“爱有等差”的亲戚、朋友、合作伙伴等。并最终向上延伸至皇帝与庶民的情感类比关系——君权神授之下,民是君的一部分。从商周开始,“祖先神”就取代了“自然神”,成为受人敬畏的绝对崇拜对象,这确定了中国社会的现实属性,也在“老天爷”(昊天上帝的同义词)等的大众语汇中与“老祖宗”一起,定调了人情绑定的模糊性。

但是,人类的出现首先是父与母的结合,这部分如果不是源于天命就属于自由自发的性和爱情的领域。它必然先于一切亲情。在基督教中,夫妻结合是要到天主教堂定下契约的,本质上是对神的爱,但这种爱借由亚当与夏娃的原罪,下放到了男女关系当中。中国古代社会作为热衷于性交活动的大国(人口即是证明),却不以此为伦理起点,内里是包含着对“爱情”概念不信任,以及对“性交”热情过后的恐慌与禁忌。

的确,“爱他人”本不是生物性的底层逻辑,每个人的本能是在自私基因中首先“爱自己”。对他人的爱、尤其对异性的爱更有欲望幻觉、肉体幻觉的嫌疑,当然这是就着纯生理性及延伸出的心理视角来说的。因此,基督教的大爱是通过小我对唯一创造者上帝的爱而实现的,它具有绝对性和无偿性。同样的还有儒家“百善孝为先”的逻辑。父母及其延伸出的一系列亲情关系的底色就是“被创造者”之于“创造者”的爱,这种爱实则是报恩的体现,即缺失的一方对完美一方、被给予一方对给予一方的感恩补偿。而孔子“人皆有恻隐之心”的仁爱,则又是一种对弱小者的天然同情,是自己也曾经历弱小的感同身受后的心理补偿。那么,这种不论是报恩还是同情的爱,本质上都是或大或小的补偿心理在作祟。

在这种爱的视角下,男女之事要么就是基于纯粹“性欲”的强吸引,要么就是基于权与利、长相、才华等的一方对另一方的崇拜所致的心理缺失的补偿。而对这二者的揭示,显然都无法支撑起“爱情形而上学-乌托邦”的建构理想。

性欲是从0到1的创造过程,很难想像一个男人会单纯因为女人的品德或才华而生出爱情,后者只能是在感官快感基础上形成的加分项(从1到100)。否则就仅止于类似同性朋友间的欣赏。另一方面,在缺失补偿的心理作用下,一方对另一方的务实的好处(钱、照顾、能力,甚至才华给予的虚荣),除生理性无感的实际利益的好处外,或也会反过来进步一加强化催情的性欲幻觉,从而产生生理性作用——张爱玲“权力是女人的春药”,江青“权力比性更迷人”,SM中一方因虐待另一方而导致奴性崇拜遂生出变态快感。

在中世纪的“骑士之爱”中,身为下等人的男性骑士,甘愿为一个贵族女性下跪,以表达对爱情唯一性的忠诚。其社会-心理成因,有底层一方之于高阶一方的感恩所连带出的自我感动,也不乏文学艺术的加持作用,由此升华至一种情感道德化的崇高感(当然性欲在其中还是起到了核心作用)。当这种“形而上学”的制作加入进来后,男女之事不再是性欲的吸引,且会随时中断、见异思迁的生物性活动(人本身就是多配偶动物),而是成为了一种专属于“爱情”的独有概念,并进一步升华至“理念”的神圣意义。这在现代被善用工具理性的资本家,借此心理赋予了“永恒”的文案修辞。性欲、心理补偿机制、文学叙事、理念修辞、资本操纵的合为之下,“爱情形而上学”成为年轻人的圣经和教义。

这种理念的绝对实现,若不是绑定在以上的“交易”本质中,只能是一个十足健全的生命,在自然性欲及审美心的助推下,对另一方流溢出的无目的的爱。这种“爱”之于苍生就是纯粹的慈悲心,而在同性之间就是君子之交或英雄惜英雄的伟大友谊,而在两个彼此都纯然完整、独立的男女间才会生出“爱情”,且因为感性的律动本质,这种情的永恒性也只会表现为暂时性,遂不可能是古典形而上学的以几何学构造出的绝对稳定性。(正因如此,婚姻才是契约的,而非爱情的和性欲的体现。)在文学方面,古典小说《红楼梦》中的贾宝玉就是这种爱之典型,对林黛玉的爱而不淫,是充足的权力、物资保障之下,“无才补天”又在人间十足灵光的“通灵宝玉”与独立超拔的灵性女孩心有灵犀才有的美妙机运,在世俗中这也不可能是时空永恒的。

这也就连带出了另一种形而上学,即“审美形而上学”。艺术与现代设计的本质差异在于,艺术是“无用”的,它是一种精神产物,而非娱乐的、实用的,虽然它必然包含着精神愉悦性。尼采在《悲剧的诞生》中格外强调“酒神精神”,艺术是酒神精神与日神精神的结合,而非专有其一。只有酒神精神,就是低俗感性的酒鬼;只有日神精神,就会沦为思辨形而上学,后者是尼采尤为反对的“概念木乃伊”的生命枯萎体现。

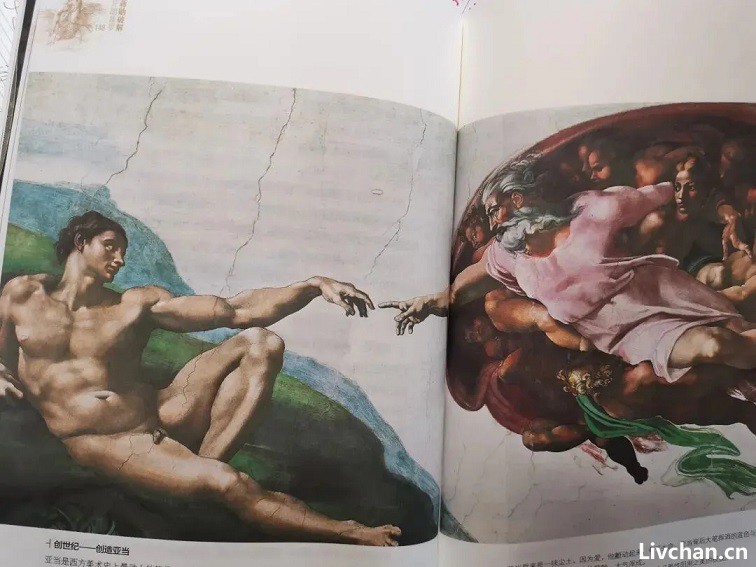

而整部艺术史又可以看做“艺术形而上学”史,尤其是某些现代主义艺术家,他们为了追求艺术的自由,在审美形象的体验和创造中竟逐渐概念化,直至生成为形象的奴仆——高更为自己的创作只身跑到塔西提岛寻找“月亮”而非形而下的“六便士”;康定斯基为自己的抽象图幅专门撰写晦涩文本《论艺术的精神》,赋予自己的抽象形象以精神三角型的灵魂制高点;蒙德里安的几何性背后实则是毕达哥拉斯精神的直观展现;形而上画派画家、超现实主义者、抽象表现主义者则试图在图像中直接呈现内在观念或潜在生命力。唯有杜尚看透了西方形而上学所要构造的幻觉在艺术史中的体现,《泉》作为纯然解构的戏谑之作,启发了后现代艺术家的生活化创作冲动。

最后要谈的形而上学-乌托邦则是革命的浪漫主义,它尤其表现在共产主义的伟大理想上。马克思的学说继承托马斯·莫尔的空想社会主义和黑格尔的唯心主义辩证法,其哲学本体论是辩证唯物主义,历史发展观是历史唯物主义,并根据辩证逻辑制作出原始社会-奴隶社会-封建主义社会-资本主义社会-社会主义社会-共产主义社会的理论框架,因其并非概念先导的而是主张感性实践第一性的,所以成为一种“实践形而上学”。其乌托邦成分因唯物主义哲学和政治经济学的渗入被部分合理化了,其形而上学的套子因彻底摆脱了“超验存在”而显得科学化、反形而上学化了。但本质上它仍旧构造出了另一种形而上学。中国社会并没有经历真正奴隶社会,且古代也并非分封诸侯的封建社会,而是特殊形态下的文官制集权社会,为了符合理论套子,我们的教科书也改变了中国历史的鲜活性。马克思是中产阶级,地位略低于之前的那些贵族、富商,抱有对底层人民的卢梭式的同情,遂其形而上学、乌托邦性质也略低于前代大哲。

6.残暴征服者的文明木乃伊

在以西方观念为中心的叙事中,文明史总是被赋予了进步和崇高的意义。黑格尔就曾在他的历史辩证法体系中,通过艺术、宗教、哲学分别阐述了绝对精神的演化进程。

西方启蒙时代以后,博物馆/美术馆就是中产文明人的活教科书,也是整个西方文明完成逻各斯中心叙事的物质佐证。基督教的宗教建制无疑在世界范围内达到了极盛,相较起来,东方宗教都或多或少出于混沌巫术态,这是注重理性二分的现代思想所不允许的。哲学则从古至今构建出了“古希腊形而上学-基督教形而上学-启蒙形而上学”至少三大形而上学的进程。当然,启蒙时代后的反形而上学逻辑也属于其文明脉络的重要阶段。

由此我们可以看到,即便是艺术史和宗教信仰也不过是逻各斯展演的一部分,被选择性地纳入艺术史中的艺术家和作品其基底就是逻各斯的需要。

这只是属于文明的一面。而西方的钟摆式思维不仅体现在形式逻辑非此即彼和“正反合”辩证法的二分结构当中,也体现在身体和思想的二分结构当中。西方文明属于身体的一面,一直以来是与属于思想观念的一面做着激烈的对峙态与撕裂态的。

从古希腊开始,“抢掠”就被看做“男子汉”的象征,古希腊海盗贸易具有正义性,背后是希腊诸神在道德上的恶劣行径,其所遵循的是尼采式的强者超人道德。中世纪日耳曼蛮族以身体彪悍著称,整个中世纪文盲率高达95%,文艺复兴“地理大发现”的哥伦布团队几乎导致了北美印第安人灭绝,东印度公司的恶行更是臭名昭著,两次世界大战也印证了西方文明史的基底是物质性的无限欲望扩张。

西方文明的思辨和实证的背面是身体的暴行,这符合古希腊自由神的基础性格,也符合文艺复兴的复兴希腊精神的现实逻辑。思辨和实证本身就需要主观不断地捕获客观,以满足知性的饥渴,求知欲是欲望之火的文雅表现形式。西方思想没有中国天人合一的境界观,其与最高理念的统一也不是身心之“合”,而是极端化的于二分之中舍弃其一。

概念化思维的结果就是行为极端化,但为了矫正极端以使社会不至于落入偏执和毁灭,就要导向另一个极端的方向,这在思想的发展中则表现为“反思”。而在身心二元对立的博弈中,就表现为西方人强有力的健硕体格对力比多的纵欲式宣泄,在历史当中就是征服、扩张、侵略等的强者行径。

这是符合宇宙逻辑的。宇宙在物理学的推测上,也是大爆炸后逐渐导向熵增的过程,无论进化论还是进步观自然要杀死旧的、创造新的。由此我们也能明白,西方对文明观念的看重之中,蕴藏着对身体残暴的遮蔽乃至反思。这种反思在西方文化里已是常态。如维克多·雨果作为十九世纪法国文坛的重要代表,在英法联军烧毁圆明园后,突破狭隘的民族主义立场,发表《就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信》,将英法联军的劫掠与焚烧定义为“两个强盗的胜利”,直言“岁月创造的一切都是属于人类的”,用理性与人道主义立场谴责殖民暴行,成为西方反思自身文明野蛮性的经典案例。

但反思并不代表着不释放恶,恶是人性中最真实的一面,西方形而上学在概念极端化的思维中从未发展出儒家“中庸”、佛教龙树“中道”的主流观念,而是钟摆式的循环向前。因而我们可以说,形而上学的文明、文化历史就是雅利安人、日耳曼人强暴、侵略本能的另一面钟摆式矫正,历史演进过程不能只看形而上学建造的文明装饰史,更要关注真实历史的生物性还原。

7.反形而上学-反乌托邦的观念

差不多在黑格尔、叔本华之后,西方开启了思想的转向。其中主要包括现象学的转向和语言学的转向两条道路。现象学转向则导向了结合了尼采后的存在主义,语言学转向则是结构主义到解构主义的思想发展。其中东方思想的介入也起到了潜移默化的作用。至此,形而上学的魔鬼才逐渐被祛魅。

若将以往从古希腊到基督教再到启蒙时代的本体论思想看做“本质主义”的,经过认识论思想的转向后,西方逐渐意识到思想并不能呈现客观世界的本质,而是受制于主体认识的形式。这种认识的制约在索绪尔《普通语言学教程》、维特根斯坦《逻辑哲学论》以及罗兰·巴特《零度写作》等文本处,就成了主体受制于“语言结构”的关系性。之后,列维·施特劳斯将结构主义引入神话文化学,通过分析原始社会的神话、亲属制度等,揭示了文化背后的语言二分结构(如,自然-文化,男性-女性,生-死之对立)。他认为,原始社会的神话并非随意的想象,而是通过二元对立的结构组织起来的,这种结构是人类思维的“底层逻辑”——无论文化如何变迁,这种二分结构始终存在。结构主义对语言结构的强调,最终导致本质主义绝对主体的消解——即,本质是语言结构与文化传统的产物——没有脱离语言和文化的“纯粹本质”。

以维特根斯坦生前未出版的《哲学研究》为代表的后结构主义学术,将语言的意义从“本质”拉向“使用”——语言的意义不是固定的“所指”,而是使用者在具体语境中的“游戏”。这种视角下,能指(文字、声音等形式)与所指(意义)的关系不再是稳定的对应,而是充满随机性与偶然性,同一个能指在不同语境中可以指向完全不同的所指,甚至所指本身也会随着语境的变化而流动。这种对语言结构关系恒定性的松动,打破了传统结构主义语言是封闭系统的假设,为后续解构主义奠定了核心基础。解构主义以德里达、德勒兹、利奥塔等思想家的理论为标志。德里达提出“延异”概念,指出语言的意义总是在“延迟”与“差异”中生成,主体所谓的“自我”不过是语言符号的“幻觉”,是概念绑定后的固化结果。德勒兹则用“欲望机器”理论进一步解构主体:欲望不是匮乏(如弗洛伊德所说),而是生产性的流动,主体是“无器官身体”,是各种欲望流的交织与重组,不存在恒定的“自我”。利奥塔则聚焦“宏大叙事”的批判,认为启蒙理性所依赖的“人类解放”“科学进步”等宏大叙事,不过是语言建构的“神话”,其极端偏执造成了现代性的形而上学困境。解构主义的核心任务,就是不断分解这些决定性的观念与行为,赋予误读、错位以思想意义。

解构主义对艺术的影响是彻底的,它消解了“艺术”的本质定义,让艺术成为“观念的游戏”。杜尚的《泉》(1917)将小便池作为艺术品展出,用现成品消解了艺术与生活的界限;博伊斯的《给兔子讲解艺术》(1965)将艺术视为“社会雕塑”,通过行为艺术将观众纳入创作过程,强调艺术的“参与性”与“过程性”;安迪·沃霍尔的波普艺术如《坎贝尔汤罐头》,则用批量生产的商品符号消解了艺术的“独特性”,让艺术成为消费社会的镜像。这些艺术家的实践,均是解构主义式的——他们不追求“永恒的艺术价值”,而是通过“反传统”“反精英”“反本质”的行动,捕捉时代脉搏,让艺术回归“不确定性”与“多样性”。当下娱乐产业中的诸多现象,均是解构主义理念的通俗演绎。周星驰电影中对孙悟空等英雄的篡改(如《大话西游》中至尊宝的爱情与背叛),打破了“英雄必须是完美无缺”的传统叙事,用“无厘头”风格消解了英雄的神圣性;抖音、快手的个体碎片式表达(如用户的短平快视频),则让每个人成为“创作者”,消解了“专业创作者”与“观众”的界限,实现了“人人都是艺术家”的后现代理想。这些现象的共同特征是:拒绝中心化的权威,拥抱多元性与偶然性,让意义在“去中心”的语境中自由生成——这正是解构主义对娱乐产业的深刻影响。

而在另一条线索中,对形而上学、乌托邦的批判则来自尼采、海德格尔和梅洛-庞蒂等人。尼采可以说是痛恨形而上学的第一人了。他批判基督教道德与古希腊理性哲学是生命力衰退的表现,体现出的是弱者的奴隶道德——弱者天生憎恨强者,又无法将其击败,只好宣扬至善道德和理性规则,以此绑架强者并为他们制造生命的“套子”。尼采主张打碎“概念木乃伊”,从天国的虚构中回到并拥抱真实的大地。身体被重新赋予崇高地位,唯有身体的直接感性是可信赖的,科学也不过提供了暂时的物理性参考,生命的意义要在身体中实践出来。尼采进一步给出个体乌托邦的方案——成为“超人”,超越旧道德、旧理性,成为十足健全、不做虚妄构想的活生生的“人”。

尼采的学说是激进的,他在后期也陷入了疯癫,这种疯癫刺激了西方哲学界,也刺激了中国现代文学巨擘鲁迅先生。后者用《狂人日记》《孔乙己》《阿Q正传》等短篇小说击碎了传统道德。可以想象,在形而上学的教条下,必然会产生出阿Q式的自欺欺人者,顶层的虚假教条只有以“成人童话”来补偿才能完成底层自洽,这也是作家王朔批判金庸的内在原因。此外,形而上学教条也会培养出孔乙己式的单纯信仰者,鲁迅对孔乙己还是报以同情的,认为这类读书人心思单纯,被PUA后坚信封建伦理和科举制度,他们一方面因为愚蠢而表现得有些耿直,另一方面又被社会的虚伪原则陷害最终成为可怜人。而在教条主义中,还有一种受其所害的病症是歇斯底里的“狂人”,他们以狂躁、不成型的情绪化表达,对终极、窒息的理性套子投射生理性的本能怨恨。

说回尼采的传统,海德格尔可以说是用西方学院派思想写作延续尼采精神的集大成者。他指明了西方形而上学的思想-语言弊病。在西方语言结构中,过度重视“是”的作用,“是”连接起了主语和谓语,谓语的概念是对主语概念的解释。由此,思想就变成了一个确定的主体概念及对其概念含义的解释与定义。从巴门尼德开始的“存在”问题本应回到生命与时间性的体验中呈现,却总在以“存在者”的概念化形象被绑定进而无限地封闭阐释,这种对存在问题的误解早就固化在了语言结构当中。相较于维特根斯坦划分具体的可以说和总体问题的不可说,为语言澄清正确的用法;海德格尔则解构了语言用法的误读,从而使人回到身体的“此在”中体会存在之灵的无限绵延。并提出真理如“林中空地”,要“诗意的栖居”这样美妙的观念。

海德格尔的思想一如孔子“逝者如斯夫不舍昼夜”那般强调生命在时间中的生发,他晚年还翻译了老子的《道德经》。可见西方现代性反思的诸多著作都与东方思想相近,但二者在本体和路径上终究截然有别。

而在东方思想的形而上学框架里,最具批判性和超越性的就是禅宗。禅宗创自六祖惠能,至七祖开始不再单传,从此开枝散叶,以“吃茶去”的精神融入到细微生活里。六祖所谓的不识字不是不进入概念,而是超越概念后的直觉唤起。禅宗最激烈的口号是“本来无一物”和“佛挡杀佛,魔挡杀魔”,对任何我执采取一并斩杀的直接态度。有别于渐进式的螺旋上升过程,南禅顿悟绕开过程直达目的。而区别于低智慧者的不择手段谋取私利,禅宗的目的是“放下”任何一点执念,而非因智力低下不得已采取的破格获取。后者本质上也是反形而上学的,但与禅宗无关,属于堕入魔道的末法邪说、邪术,执念不是少了更是更重了。

这种邪说、邪术也并非没有文化根源,是“鬼谷子”的飞箝术、反应术,马基雅维利主义唯利是图的当权者为达到目的可欺骗任何人,古希腊智者学派与先秦名家诡辩的庸俗低配版,简而言之——弄权而已。权术是反形而上学和乌托邦的,权术是教条主义灾难的另一种相反的灾难,都是生命力残缺的表现。在形而上学-乌托邦成为教条主义的社会,除了以上分析的由鲁迅文学衍生出的三种人性——即,情绪化者、自欺欺人者、愚昧耿直者外,必然会导向另一种试图改变命运又因自身无势也无才所只能沦为的——耍弄权术者。

然而,其自下而上的健康化的反形而上学,或压根不进入形而上学的意识,则是现代管理学和各类工科学问,它们都旨在解决实际问题,尤其是后者。但其危险也同样在于缺失形而上的价值追问,从而沦为工具理性的螺丝钉。

其实,在反形而上学的道路上,最为纯粹的是动物性,动物只活在“本我”之中,而形而上学-乌托邦则是“超我”过度发达后的迷幻结果。要对一个具体可感物有感觉不难,要对一个概念有感觉,只要你一心愿意,似乎也不会太难。观念荒诞的历史便由此生出了。在西方强有力的动物性实践中,梅毒扮演了文艺天才们的才华催化剂,烂掉的躯体与及时的天才灵感,无数波德莱尔式的浪荡子诞生了——他们拥抱乱交和梅毒,实则是潜意识对天主教经院哲学基于集体无意识深处的自毁式超越。而在这种回归大地的身体超越中,艺术审美起到了滋养身心灵魂的作用,艺术天然具有的升华属性与反概念意味,既招引着“审美形而上体验”也摧枯拉朽般击碎了任何意义上的说教性。酒神融入到日神当中,活火燃烧起逻各斯,无常与因果合体……在这一对对东西方的纠缠关系里,前者还几次试图驾驭后者,以照耀出灵性的光芒!

2025.9.9于蓟州修订完毕

王冠:学者,作家,艺术家。著有长篇小说《荒野鹤飞》,喜马拉雅音频节目《艺术哲学大讲堂》,网络画帖《艺术家王冠早期绘画作品选》等作品多部。

来源:野人王冠

特别提示:如阁下阅有所得,亦是缘分。若您不吝分享转发,便是为正能量添薪续火,既助力本站发展壮大,照亮他人路途,亦点亮自身福田,涵养自身的浩然之气!感谢雅鉴。