越来越卑微的教育与医疗

繁体近年来,在中小学的门口,你很难再听到那句“有什么事您尽管说”的大嗓门;在医院的候诊室,也少了“下一个”的呼号声,取而代之的是低声的“您好,请稍等”。

表面上,这一切都显得彬彬有礼,让人心生暖意;可细细一想,却不免心里一凉:当“礼貌服务”变成了最基础的“职业素养”,当教师与医生的“微笑热情”背后,甚至无法掩盖他们的无奈与退让,教育与医疗的卑微,才愈发令人唏嘘。

礼貌,究竟是服务,还是自我解嘲?

曾几何时,老师在讲台上高声宣读班规,家长在校门口拦车谈判;医生在诊室外疾步穿梭,患者在走廊里辗转排队。那时的礼貌,似乎都掺杂着一丝“权威”的味道。可如今,你走进校园,会被那阵温柔的“老师好”包围;走进医院,会被那条“为患者着想”的横幅所触动。走进前台,迎接你的是热情的笑容和规范的问候。

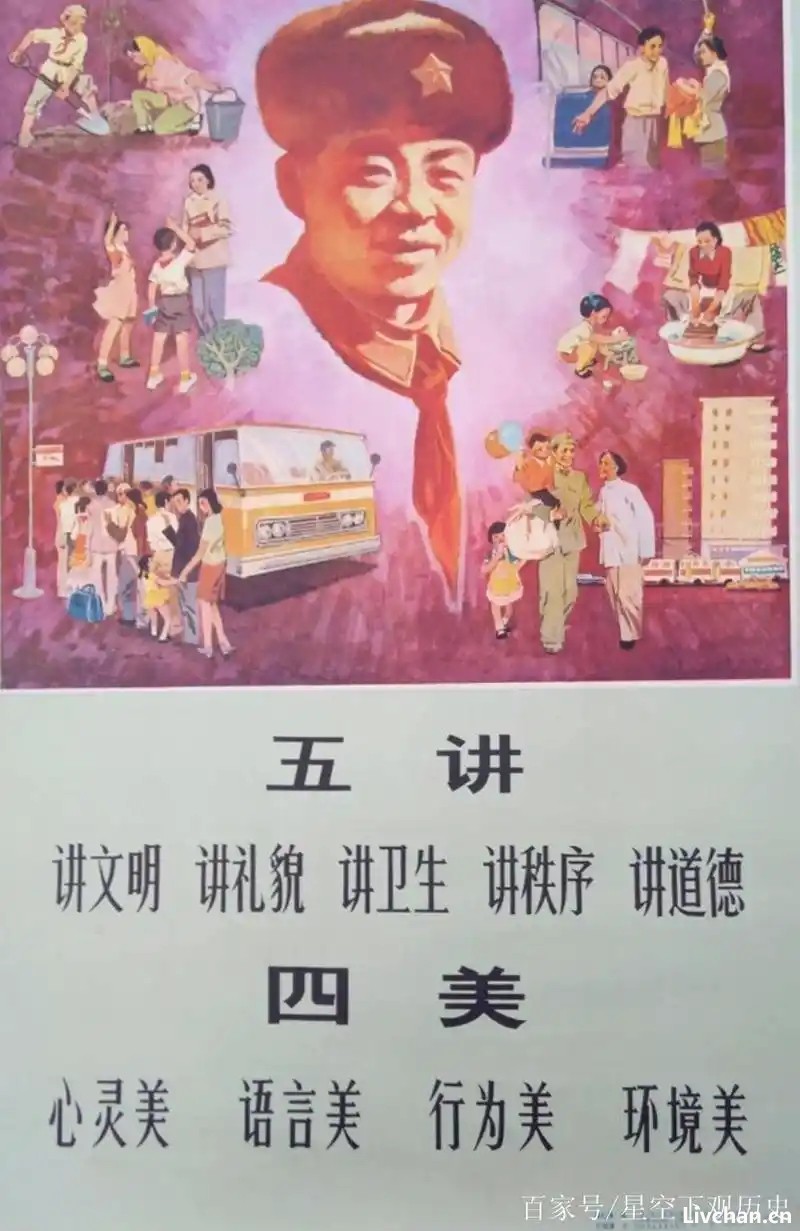

可问题是,政策早已要求“文明礼貌服务”,培训早已强调“规范用语”,投诉机制也在不断升级——教师和医生不过是在执行“最低标准”。当所有的“礼貌”都变成了机械化的操作,内心的疲惫与焦虑,却无人问津。他们的微笑,是职业装里的面具;他们的鞠躬,是制度下的礼节。

教育的卑微:从“师道尊严”到“流程工人”

小时候,我们常听长辈说“有教无类”“孟母三迁”。古人讲师者贵矣,老师是一方圣人。可现在,教育成了一场考核与绩效的旷日持久战:课前得在家长群里发早安,课后要在家长群里解读成绩;教案、说课、点评、跟进,一个都不能少。偶尔批评一个孩子,还得担心被投诉、调查,甚至登上网络暴力的风口浪尖。

教师越来越像是“流程工人”:每天按流程上课、批改、汇报、陪护、家访、写反思……所有的闪光点,都被量化、排名、对标,一切都像流水线上的产品。你真的以为,耐心笑容是他们内心的自发?不,他们在弥补尊严丧失的裂缝,却越拼越卑微。

医疗的卑微:当“白衣天使”被逼成“服务员”

更让人心酸的,是医院。曾经,医生的白大褂后面,是一双双求知若渴的眼睛,是无数个熬夜查房的身影;如今,白大褂后面,是落到最底层的“即时回复”:门诊须知、挂号流程、候诊指引……一个小小的举手之劳,都要被写进SOP(标准操作流程),拍成视频摆在大屏播放。

患者有了“点评”功能,医生有了“响应时限”。打一个招呼要一分钟,开一张处方要两分钟……一旦超时,就可能面对投诉,甚至处罚。曾经的“白衣天使”变成了“服务员”,加快脚步,递上一杯水,拉过一把椅子,嘴里说着“请您谅解”——可谁又在意,难产的焦灼,病痛的尖叫?

卑微之下,谁来反思?

“礼貌”本是一种修养,却在功利与制度下变味;“服务”原是一种尊重,却在考核与量化中失真。教师与医生的卑微,并非他们本身不够高尚,而是社会的认可机制与评价体系,把最崇高的职业,变成了最基础的事务。

如果我们只看到他们的“笑脸”,却忽略了他们的焦虑;只感受到他们的微笑,却无视他们的沉默,那才是真正的悲哀。教育与医疗,不应只是“礼貌的服务”,更应是“足够的尊重”。

当礼貌成了最低门槛,卑微便成了职业的常态。真正的改变,不在于教会教师如何鞠躬,更不在于教医生如何招呼患者,而在于重建对知识与生命的敬畏。只有当社会还给教师应有的信任,还给医生应有的职业自主,礼貌才不再是“面具”,卑微才不再是“宿命”。届时,微笑才能真实,鞠躬才能从心。

来源:湛卢山下,图片:网络

本文初摘录于:2025-05-11,最后校对或编辑于:2025-05-11