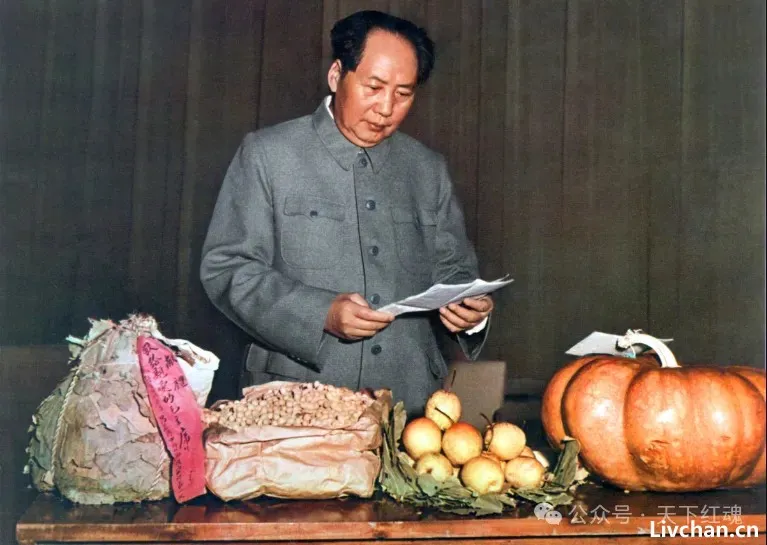

被误读的十年:我们真的读懂了毛主席的晚年吗?

繁体对于毛主席的晚年,舆论场中总充斥着各种标签——“十年浩劫”“整人运动”“经济崩溃”……这些模糊的表述像一层厚重的雾霭,遮住了历史的真实面容。可当我们拨开情绪的迷雾,用唯物辩证法的眼光重新审视,会发现那些被刻意放大的“悲惨”,或许只是历史长河中的一朵浪花,而浪花之下,藏着一位无产阶级导师对理想最炽热的坚守。

一、“十年浩劫”?时间线本身就在说“不”

“十年”是很多人对那段历史的固有印象,但真实的时间脉络远比想象中清晰。1966年“文革”启动,1969年党的九大召开后,中央文化革命小组被正式取消;曾掀起风暴的“五大领袖”(谭厚兰、王大宾等)在九大后相继被隔离审查;更关键的是,1969年的国民生产总值已超过1966年水平——要知道,此前三年(1967-1968)因动荡确实出现过波动,但1969年的恢复已说明:所谓“十年经济崩溃”,不过是夸大其词的伪命题。

历史的细节从来不该被模糊处理。当有人用“十年”渲染苦难时,或许忘了:真正意义上的“运动高潮”,不过集中在最初几年;当有人用“浩劫”定义全部时,或许忽略了1975年周总理作政府工作报告、邓小平主持整顿时,国家已开始稳步发展的现实。时间不会说谎,它默默记录着:那场实验从未如某些人渲染的那样“失控到底”。

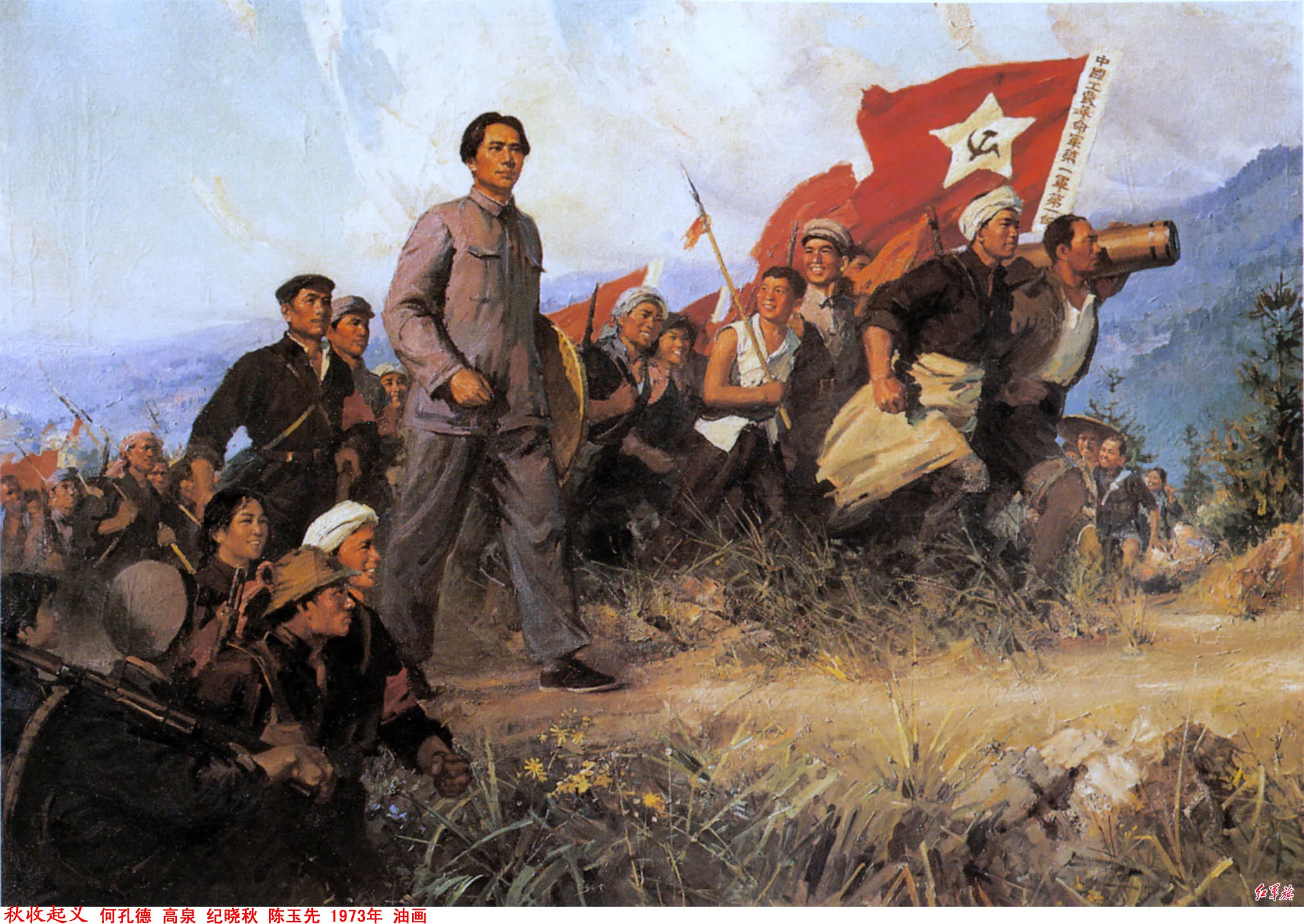

二、“为了权力”?他本可以“躺赢”却选择“找麻烦”

“权力斗争”是另一个被反复翻炒的阴谋论。但试问:一位在国内国际威望无人能及的领袖,一位在湘江战役后力挽狂澜、在抗美援朝时以“一个半人支持”的孤勇扭转战局的战略家,需要靠一场运动巩固权力吗?

1949年“进京赶考”时,毛泽东曾忧心忡忡:“我们决不当李自成。”可当他看到一些老战友逐渐丢掉初心,看到特权思想悄然滋生,看到“为人民服务”的口号渐渐沦为空谈,他坐不住了。他本可以像某些人建议的那样“少管闲事”,安享晚年,留得“生前身后名”——但他选择了一条更艰难的路:用一场大实验,唤醒群众对特权的监督,用“大鸣大放”打破官僚主义的壁垒,用“对立统一”的法则跳出“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的历史周期律。

“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。”这不是权力游戏的注脚,而是一位理想主义者对“无我”境界的实践——哪怕摔得粉身碎骨,也要为后人趟出一条路。

三、“全是整人”?反对特权的初心不该被抹杀

有人只看到运动中的极端现象,却选择性忽视其核心诉求:反对特权,让权力回归人民。

当时,一些干部脱离群众的现象已不容忽视:有的“当官做老爷”,有的搞“特殊化”,有的甚至腐败萌芽。毛泽东发动这场实验,本质是希望通过群众运动,打破“官僚主义”的坚冰,让“为人民服务”不再是一句口号,而是实实在在的行动。

我们不否认运动中出现了扩大化、形左实右的问题,但一分为二地看:如果没有群众对特权的监督,如果没有“四大”(大鸣、大放、大字报、大辩论)的尝试,后来的改革如何能更深刻地认识到“制度反腐”的重要性?那些被伤痕文学反复渲染的“悲惨”,是个别极端案例,而运动本身试图解决的“特权问题”,却是任何时代都不能回避的命题。

四、“接班人不合格”?实验背后是更深的忧思

运动后期,毛泽东曾多次批评“老九”(指某些干部)的表现:能力不足、脱离群众、缺乏担当。这不是苛责,而是一位革命家对未来的焦虑——他深知,如果接班人没有对理想的坚守,没有与群众的血肉联系,再伟大的事业也可能功亏一篑。

今天的我们回望,或许更该理解这种“焦虑”的价值:它不是否定集体,而是提醒我们——任何时代的进步,都需要一代又一代人接续奋斗,而奋斗的核心,永远是“为了谁”的问题。

五、历史宜粗不宜细,但“粗”不是模糊,“细”不是抹黑

有人说:“否定那段历史,就能迎来春天。”可春天真的靠否定过去就能到来吗?

真正的历史观,应该是“站在人民立场,用唯物辩证法看问题”:既承认运动中的偏差,也看到其反对特权的初心;既批判扩大化的错误,也肯定群众监督的尝试;既不为极端现象辩护,也不将复杂历史简化为“邪恶与悲惨”的标签。

毛泽东曾说:“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力。”那场大实验的得与失,最终要由人民来评判。而当我们今天谈论“跳出历史周期律”“反对特权”“人民监督”时,会发现:那些被误读的十年里,藏着一位无产阶级导师对理想最深刻的实践。

历史不是非黑即白的画卷,而是由无数细节交织的网。拨开情绪的迷雾,我们或许能更清晰地看见:那场大实验的初心,从未远离“为人民服务”的本色。

来源:毛会长