回望2003年的美伊战争,更能看透美国的本质

繁体霸权阴影下的伊拉克:一场战争与两个时代的撕裂

2003年3月20日,巴格达的夜空被导弹划破,以美英为首的联军绕开联合国安理会,以“消除大规模杀伤性武器”为名发动了伊拉克战争。这场代号“伊拉克自由行动”的军事打击,不仅推翻了统治伊拉克24年的萨达姆政权,更将这个曾经的中东富国拖入了持续动荡的深渊。二十余年过去,美国宣称的“大规模杀伤性武器”始终不见踪迹,而伊拉克的命运则在霸权干预下彻底改写。

一、战争迷局:霸权包装下的入侵真相

回望当年的美伊战争,结合伊拉克从萨达姆下台到现在的整个20多年的国家状况,我们清晰的看到:

美国发动伊拉克战争的理由始终充满矛盾与谎言,其真实动因早已被霸权扩张的本质所揭示。

“9·11”事件成为美国构建战争叙事的关键支点。2001年,基地组织对美国发动恐怖袭击后,布什政府迅速将伊拉克列入“邪恶轴心国”名单,尽管萨达姆政权与基地组织并无实质关联,且伊拉克政府对恐怖袭击的态度从未成为国际社会共识。美国转而炮制“大规模杀伤性武器”(WMD)的借口,2003年2月,时任国务卿鲍威尔在联合国安理会上展示装有白色粉末的小瓶,声称这是伊拉克藏匿化学武器的“证据”,以此煽动国际社会支持动武。

然而联合国核查小组的调查早已给出否定结论,且战争爆发后二十余年的全面搜寻,始终未能找到任何实质性证据。这场未经安理会授权的战争,本质上是美国“新美国世纪计划”的战略实践——由切尼、拉姆斯菲尔德等政客主导的这一智库明确主张,美国作为唯一超级大国应通过武力清除反美政权、维护全球霸权。控制伊拉克的石油资源、巩固美元霸权地位、在中东扶植亲美政权,这些隐藏在“反恐”外衣下的真实目的,才是战争的核心驱动力。

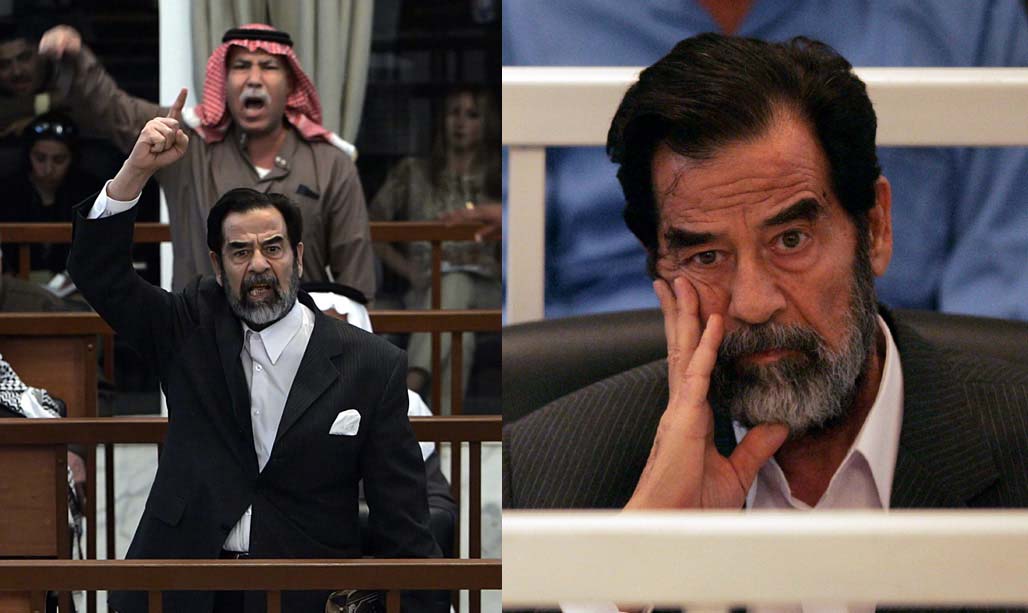

2003年4月,美军仅用43天便击溃伊拉克军队,萨达姆政权倒台。2003年12月,萨达姆在提克里特的地窖中被捕,2006年11月被执行绞刑。这场以“解放者”自居的入侵,最终以非法处决一个主权国家元首的方式画上阶段性句号。

而萨达姆被处死之前几天,监狱人员对其极尽羞辱。

二、昨日伊拉克:威权统治下的稳定与发展

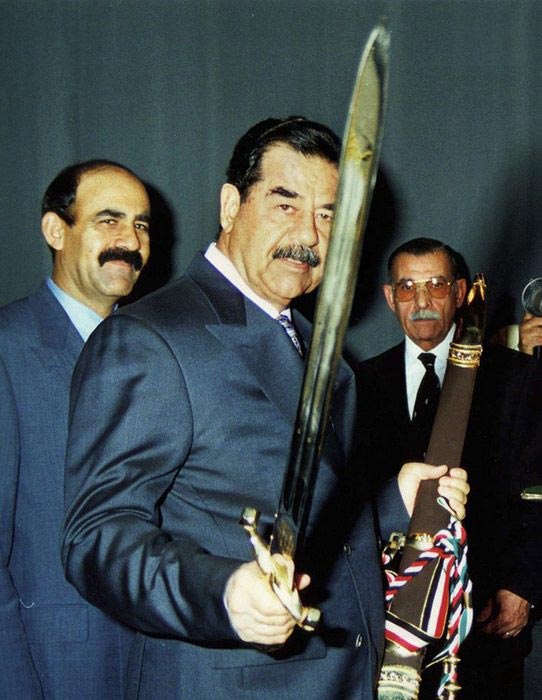

萨达姆·侯赛因的统治无疑带有鲜明的威权色彩,他通过复兴党实行一党专政,压制反对声音,两伊战争和海湾战争也给伊拉克带来沉重负担。但不可否认的是,在其统治时期,伊拉克曾实现过令人瞩目的发展,社会秩序保持稳定。

在经济领域,依托丰富的石油资源,伊拉克曾建立起中东地区较为完善的福利体系。1970年代,伊拉克石油收入大幅增长,政府大力投资教育和医疗,实现了免费义务教育和全民医保,识字率从1977年的34%提升至1990年的70%以上,婴儿死亡率显著下降。当时的巴格达拥有现代化的基础设施,商场商品琳琅满目,普通民众的基本生活得到保障。

在社会层面,伊拉克世俗化程度较高,女性享有相对平等的权利,能够参与教育、就业等社会活动,这在保守的中东国家中尤为难得。尽管经历了两伊战争的消耗,但直至1990年代海湾战争前,伊拉克的人均GDP仍位居中东前列,城市化率达到60%以上,是中东地区工业化程度较高的国家之一。

值得注意的是,萨达姆政权通过强力手段维护了国内什叶派、逊尼派和库尔德族之间的脆弱平衡,避免了教派冲突的大规模爆发。这种以威权为基础的稳定,虽存在诸多缺陷,却为社会发展提供了基本前提。

三、今日伊拉克:霸权遗产下的破碎国度

美国用武力推翻萨达姆政权后,许诺将伊拉克建成“中东民主的典范”,但现实却是一场持续的人道主义灾难与国家衰败。

安全局势的崩溃成为伊拉克最致命的创伤。美军撤离后留下的权力真空,让教派矛盾彻底爆发,逊尼派与什叶派武装冲突不断,自杀式袭击、汽车炸弹成为常态。更严重的是,混乱局势为极端组织“伊斯兰国”(ISIS)的滋生提供了温床,伊拉克多个城市曾被ISIS占领,数百万民众流离失所。据统计,2003年至2023年间,18.5万至20.8万伊拉克平民死于战争及相关暴力事件,数千万家庭遭受战争创伤。美国黑水公司保安滥杀平民、阿布格莱布监狱虐囚等丑闻,更暴露了“解放者”的暴力本质。

经济与民生的衰退同样触目惊心。尽管石油产量逐步恢复,但财富分配严重失衡,大量资源被腐败政客和武装组织掌控,普通民众难以受益。伊拉克失业率长期高达30%以上,年轻人失业问题尤为突出。曾经完善的教育和医疗体系早已崩溃,全国近半数学校设施破旧,缺医少药成为普遍现象,婴儿死亡率回升至海湾战争前的两倍多。

政治生态的混乱进一步加剧了国家困境。美国主导建立的“民主制度”沦为教派权力博弈的工具,各党派为争夺利益频繁内斗,政府更迭频繁却难以形成治理合力。北部库尔德自治区与中央政府的矛盾持续发酵,国家面临分裂风险。正如伊拉克民众所言:“外国军靴不会带来可靠的安全”,美国留下的不仅是物质废墟,更是撕裂的社会与破碎的国家认同。

四、霸权干预的代价与启示

伊拉克战争的悲剧,本质上是霸权主义凌驾于国际法和人道主义之上的必然结果。美国以“民主”“反恐”为借口发动的非法战争,不仅违背了《联合国宪章》的基本准则,更用伊拉克人民的苦难验证了一个真理:没有任何国家有权将自己的价值观强加于人,军事干预永远无法带来真正的和平与发展。

萨达姆政权的威权属性与他统治时期的社会成就,构成了历史的复杂面向。承认其统治下的稳定与发展,并非美化独裁,而是正视霸权干预带来的更严重后果;批判美国的霸权行径,也并非否定民主的价值,而是揭露借“民主”之名行霸权之实的虚伪。

二十余年过去,伊拉克的废墟仍在诉说着战争的代价。这场战争留给世界的警示振聋发聩:任何国家的发展道路都应尊重其历史传统与现实国情,霸权的逻辑只会制造灾难,唯有坚持主权平等、不干涉内政的国际准则,才能守护真正的和平与正义。而伊拉克人民在破碎中寻找重建之路的努力,更让世人看清:霸权可以摧毁一个政权,却永远无法剥夺一个民族追求自主发展的权利。

来源:海阔天空A