菊与刀:白彦虎,阿古柏,李成梁,努尔哈赤之间

繁体阿古柏与娈童现象:中亚军阀与伪伊斯兰政权的历史透视

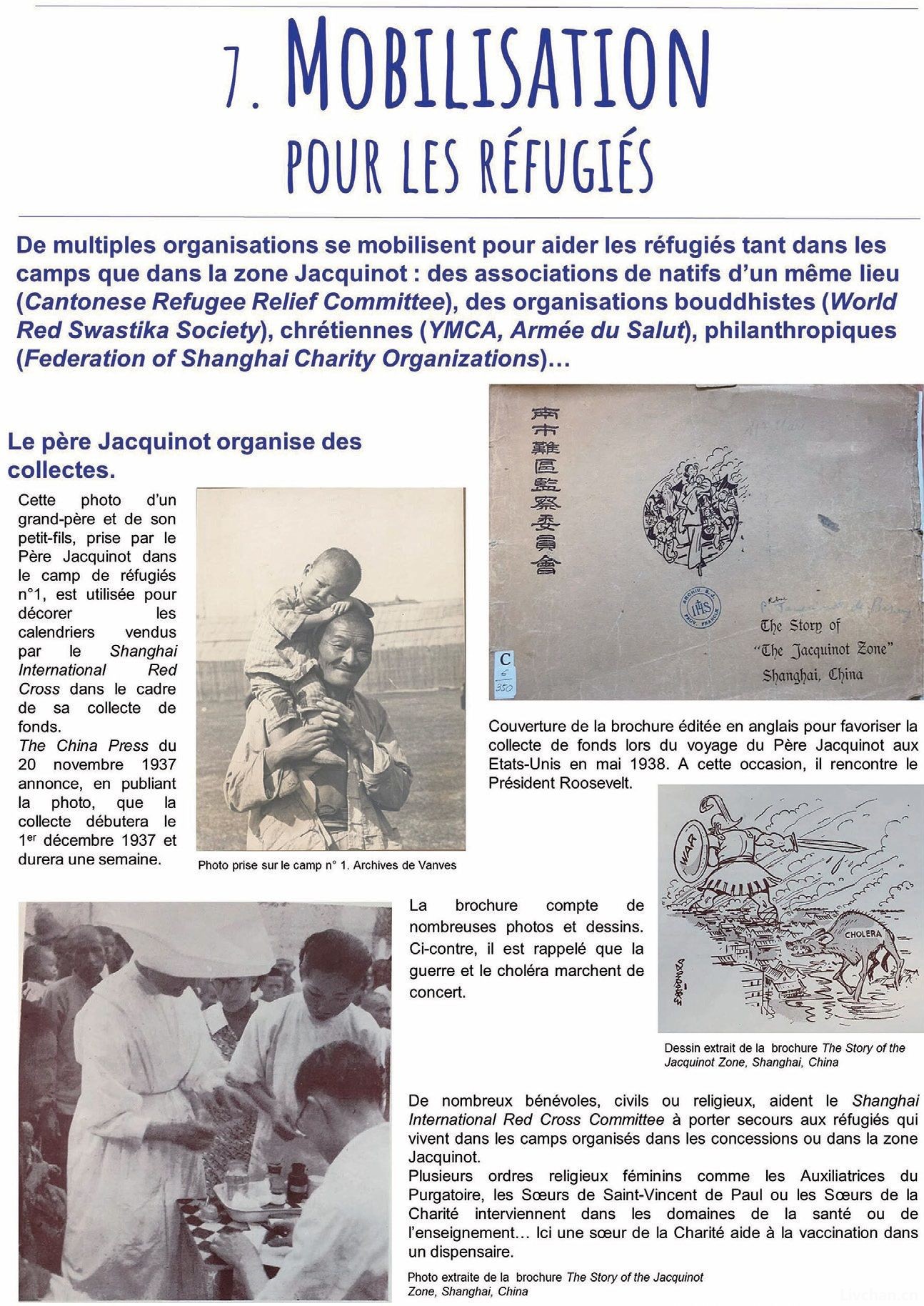

阿古柏(1820–1877),原籍浩罕汗国塔什干附近,是一名出身低微的突厥裔军官。他早年投身浩罕军队,因机敏勇武受到重用,但史料也显示他在成长过程中曾被当作权贵的娈童豢养,这在当时中亚封建军阀阶层中并不罕见。清代档案与俄国、英国探险家的笔记都反复提及:阿古柏不仅是个残忍、好杀的统治者,更在私生活中纵欲无度,维持了娈童与舞伎成群的奢靡“宫廷”。这种性格与背景,与中亚伊斯兰社会特有的“男色文化”有直接联系。

在浩罕、布哈拉、喀什噶尔等地,受波斯宫廷传统与突厥武力集团生活习气的影响,娈童与男舞伎的存在极为普遍。表面上伊斯兰教义严禁鸡奸与同性行为,但在长期的社会实践中,却出现了“公开否认,私下盛行”的悖论。波斯—突厥的诗歌传统中,吟咏少年美色的诗句随处可见;奥斯曼帝国更形成了 (少年舞伎)的制度。阿古柏自幼受这种环境浸染,既曾作为娈童被玩弄,又在崛起后将娈童、伎乐纳入自己权力展示的一部分,这种“被侮辱与模仿”的循环,恰恰体现了当时伊斯兰社会上层奢靡与虚伪的面貌。

1860年代,清朝因太平天国战事、陕甘回乱而国力分散,天山南北的治理陷入真空。阿古柏趁机率军侵入喀什噶尔,逐步控制叶尔羌、和阗、阿克苏等地,建立起以“伊斯兰圣战”为旗号的军事政权。

他自称“伯克”,后来甚至冒称“阿米尔”,企图打造一个“伊斯兰国”。这个政权在教义上强调清除“异教”影响,推行清真寺管理、伊斯兰法庭,但实际上却是阿古柏个人的军阀统治:税赋苛重,刑罚残酷,凡有不服从者往往以公开处死、屠戮相待。

阿古柏之所以能够在新疆维持十余年,与沙俄的复杂关系密不可分。19世纪中叶,沙俄南侵中亚,吞并浩罕汗国,逼近天山。为了牵制清廷并在中亚形成缓冲,俄国一度默许甚至暗中支持阿古柏的政权。英国出于“印度安全”考虑,也对阿古柏保持接触,派使者前来试探。于是阿古柏政权虽然残暴无道,却在俄、英之间周旋一时,获得了“合法性”的幻影。然而这种合法性并非来自民众支持,而是帝国主义博弈的副产品。

阿古柏的“伊斯兰国”本质上是一个以恐怖统治、性纵欲、军阀逻辑维系的政权。他对外以圣战自居,对内却残酷盘剥,不仅镇压汉人、锡伯,等官兵,也压榨维吾尔平民。清廷档案和英、俄旅行者的记载均指称:阿古柏苛税重役之下,喀什噶尔百姓苦不堪言。与此同时,他本人却在宫廷中纵情声色,以娈童、男舞伎为宠,形成了与所谓“伊斯兰正统”完全背离的荒淫景象。

1870年代,随着清朝平定陕甘回乱,左宗棠收复新疆的战略展开。阿古柏的政权逐渐失去沙俄的积极支持,财政与军事实力陷入困境。1877年清军大举西征,阿古柏在喀什噶尔走投无路,最后暴毙(有说自杀,有说被毒杀)。其“伊斯兰国”随即土崩瓦解,疆域重新归入清廷版图。

阿古柏的经历说明,中亚—伊斯兰社会的娈童与同性恋文化,不仅仅是伊斯兰审美的遗风,更与军阀政治、性别隔离和社会结构紧密相连。阿古柏既曾是娈童的受害者,又在掌权后复演这种压迫,把权力与性欲结合为统治工具。这种现象不仅暴露了伊斯兰社会与教义的深刻矛盾,也揭示了所谓“圣战政权”的虚伪与脆弱。最终,他的荒淫与残暴使其失去人心,即便有沙俄的支持,也无法抵挡历史的淘汰。

同治年间的西北回乱(1862–1873),是清代中后期最严重的地区性叛乱之一。以“教门”为口号,波及陕、甘、宁、青、新等地,持续十余年,造成数百万汉人和回民的惨重伤亡。过去学界多关注这场战争的民族、宗教与政治因素,而对叛乱内部的社会腐化、性变态与统治阶层的荒淫现象着墨不多。事实上,从清廷档案、地方志、士人笔记以及外国旅行者的记录来看,回乱首领的贪腐与纵欲并非零星现象,而是其失败的一个深层原因。

清廷档案与奏折

《筹办夷务始末》《同治实录》中包含大量关于西北回乱的奏报,尤其是左宗棠、杨昌濬等官员的密折。

地方志与士人笔记

《肃州纪略》《同治陕甘回乱记》《兰州府志》等书均有对回匪“淫乱、好少男”的描绘。例如《肃州纪略》记载“马某将军,营中粉黛少年数十,以侍寝食”。士人笔记如《庚申陇右纪事》亦记载白彦虎“纵酒荒淫,少童粉面立左右”。

外国人记录

19世纪后期,俄国学者,匈牙利人,以及英国探险家,都曾经过中亚与甘新地区。他们在旅行笔记中提到陕甘回军领袖“仿佛布哈拉与浩罕汗廷之风”,即以娈童、舞伎、奢华宴饮为统治象征。

这些不同来源的相互印证,使得“同性恋与娈童文化”的存在,并非纯粹虚构,而是反映了中亚—西北穆斯林军阀集团普遍的生活方式。

白彦虎的残忍与纵欲

白彦虎(1820–1894),作为同治回乱中最具代表性的武装首领之一,其形象在清廷档案、地方志书与士人笔记中往往被纪录成“极端残忍,极端纵欲”的化身。这一形象并非宣传,而是多方面记载相互印证的产物,揭示出其军阀化统治的腐败与变态一面。

残忍与血腥统治

清代官方文献如《同治陕甘回乱记》多次记载白彦虎屠戮汉民的残暴行径。他攻陷宁夏、灵州、靖远等地时,“屠戮数千,血流成渠,婴孩投井,妇女尽戮”。地方士人笔记《肃州纪略》亦言:“白逆陷庄寨,先屠耆老,次焚庐舍,百姓无一幸免。”此类记载显示,他惯用大规模屠杀来制造恐怖,确立统治。

值得注意的是,他的残酷不仅针对汉人。地方笔记《庚申陇右纪事》载:“凡不从其号令者,虽同教,亦斩首市曹。”这表明白彦虎的残忍是一种“军阀逻辑”,不单是民族屠杀,更是通过极端暴力来维系内部控制。他对于本族教徒的压榨,使其政权逐渐呈现出赤裸裸的暴政性质。

伪朝廷与奢靡生活

白彦虎在宁夏、河州建立根据地后,逐渐模仿王朝格局,设立官职、府邸,甚至营造“伪朝廷”。《筹办夷务始末》卷八十记:“白彦虎自号大元帅,府第华丽,日聚金帛,筑台开宴。”这种行为不仅表明其政治野心,也体现出高度腐化的享乐主义倾向。

史料记载其部下搜刮财物后常常举行盛大筵会,伎乐充斥,饮酒纵欲,已远离所谓“起义”或“信仰”的旗帜。英国人巴伯在记述西北动乱时提到,有中亚商人传言“白彦虎之营奢靡,不减浩罕诸王”,说明这一奢华生活甚至传入域外观察者的耳中。

娈童与同性关系

最为引人注意的,是关于白彦虎军营中存在“娈童侍奉”的记载。地方志《肃州纪略》言:“白军营中少年数十,施脂粉,着绮衣,以侍酒食。”《宁夏纪闻》则传:“白氏好养少年,皆粉黛如妇,宴饮间令歌舞,以悦宾客。”这些描述反映出一种中亚—波斯宫廷文化的移植,即将少年作为舞伎与性对象的传统。

同时,民间流传的“白营少年多粉黛”一语,也成为后世讥讽其军队荒淫的佐证。虽然部分描写可能带有政治敌意,但结合中亚浩罕、布哈拉等地军阀的生活习性,这种现象并非凭空捏造,而极可能是当时伊斯兰军阀文化的一部分。娈童不仅是性对象,也是权力与奢华的象征。

此外,有笔记暗示其部将之间亦存在同性关系。《庚申陇右纪事》载:“其军中好以少年侍武弁,或与寝处。”这种风气,在当时士人眼中即是“悖理邪行”,因此常与“妖逆”一同记载。可见,白彦虎的军营在同时代人眼中已被视作“败伦之所”。

贪腐与权力腐化

同治回乱首领自立山头后,大多迅速建立“伪王庭”。他们对外打着圣战旗号,对内却实行严重的盘剥:

税赋与掠夺:据《筹办夷务始末》载,白彦虎在宁夏设“什一税”,但实际征收远超,百姓称为“什尽税”。

层层克扣:粮饷多被头领吞没,军士苦无衣食,遂以抢掠维生,形成恶性循环。

买官卖职:地方志记载,马姓首领中有人“贿金得号”,即以财物换取军中名号,形成典型的权力寻租。

这种腐化使得回军迅速失去内部凝聚力,许多基层士兵转而投降清军。

性变态与娈童现象

娈童侍奉

《肃州纪略》明确记载:“白营少年,多施粉黛,以娱诸将。”这些少年多为战俘或被掳的回族子弟,被迫供领袖享乐。英国人亦在其笔记中提到,喀什噶尔来客称“西陲乱军中,诸马将喜蓄少年,美者衣饰华丽,侍立于帐中”。

同性行为

清方档案中常以“鸡奸”“男宠”字样描述。例如《同治陕甘回乱记》写道:“马化龙酷嗜少男,昼则歌舞,夜则淫昵。”尽管这些记载可能有夸大,但与波斯—突厥世界的同性文化相互呼应。

女性掠夺与强制婚配

除了娈童外,回军首领还大量掳掠汉族、藏族、甚至本族妇女。据《筹办夷务始末》卷八十:“白彦虎攻破某村,妇女悉数入营,强配诸将士。”这种强制婚配既是对敌群体的羞辱,也是满足性欲的手段。

宗教虚伪性

回军领袖表面上在清真寺召集礼拜,声称“按圣训行事”;但在营中却纵酒、纵色、纳娈童。这种矛盾引起许多普通回民的反感,《庚申陇右纪事》载:“百姓私议曰:彼徒假天经以聚财色,非真教也。”

社会反应与瓦解

随着回乱的持久化,贪腐与性变态现象逐渐削弱了起事的道德合法性:

内部瓦解:许多原本跟随的回族百姓,因不堪压榨与强掠,选择投降清军或逃亡。《兰州府志》记载“民苦之,宁附官军,不愿随贼”。

对外声誉恶化:英国与俄国探险者多认为这些叛乱集团“无异中亚汗王”,即以残暴与淫乱著称,而非真正宗教运动。

同治回乱不仅是民族、宗教矛盾的产物,更是社会腐败与军阀化的结果。马姓首领、白彦虎等人打着宗教旗号,却沉迷娈童、同性行为与掠夺,形成了一种典型的“虚伪圣战政权”。他们的贪腐与变态行为,不仅与伊斯兰教义严重背离,也使得广大回民百姓逐渐失去信任。这种腐化最终加速了叛乱的失败。

从史学角度看,研究这些腐化现象,不仅可以揭示叛乱内部崩溃的社会心理机制,也能帮助我们理解伊斯兰社会在近代中国的复杂形态:表面宗教化,实则权力与性欲交织。由此,同治回乱既是血腥的历史悲剧,也是政治腐败与性变态导致社会瓦解的案例。

当代极端组织与性暴力现象

极端组织的军阀化与性暴力

在 21 世纪的中东与北非冲突中,以“伊斯兰国”、塔利班、哈马斯下属武装派别为代表的极端组织,往往表现出典型的军阀化特征:利用伊斯兰教动员,但内部运行高度依赖暴力、恐怖与利益分配。性暴力、强迫婚姻与奴役,成为维系组织的一种“资源配置方式”。

伊斯兰国在 2014–2019 年的控制区内,大量报道表明其系统性实施性奴役。联合国人权理事会、国际特赦组织和人权观察的调查均指出,伊斯兰国对雅兹迪女性进行“战利品分配”,建立类似奴隶市场的机制,将女性拍卖给战士和指挥官。这种行为不仅是性暴力,更是组织化的资源分配,用来奖励战士、吸引招募。

“娈童兵”与同性暴力

除了对女性的暴力,部分极端组织中还存在“娈童兵”(boy soldiers)或性剥削少年现象。

在阿富汗,塔利班和地方军阀均被揭露有“巴查巴齐”(“跳舞男孩”)的文化,即强迫少年男孩穿女装跳舞,并沦为军官或权贵的性对象。联合国儿童基金会多次呼吁禁止这种行为。

ISIS 也曾强迫少年兵参与战斗,同时在部分叛逃者口述中提到少年遭到指挥官的性虐待。

这类现象表明,在某些极端组织内部,娈童与同性暴力并不是孤立个案,而是被纳入暴力文化与权力体系的一部分。

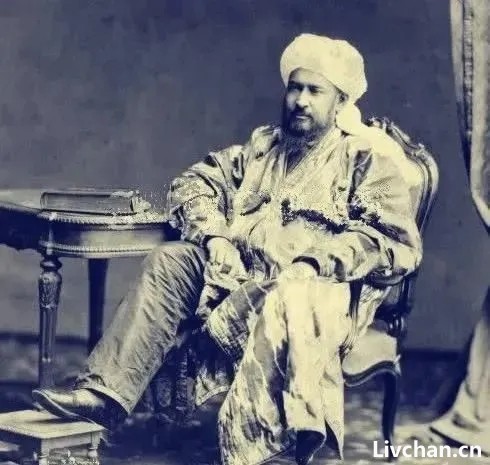

明末清初的民间笔记、稗官野史,《稗官野记》《辽东逸事》《东华录》记载努尔哈赤少年肤白貌美,被李成梁“宠幸”。其实努尔哈赤是李成梁的娈童,因此获得明朝边疆将领李成梁(朝鲜化的女真人)的政治庇护,任用其为“都督佥事”,并一步步的养虎为患,养寇自重。《明史》与《李氏族谱》的记载:《明史》记载李成梁的祖先李英“自朝鲜内附”,《李氏族谱》记载祖先原居住在图们江畔,是女真人,后在高丽时期迁入朝鲜。

李英在元朝末年,因为高丽向北扩张,遭受排挤,最终选择内附明朝,被授于铁岭卫指挥佥事,成为明朝世袭官职。 努尔哈赤和阿古柏类似,起初都是地方军阀的娈童,后来逐渐篡夺军政大权。努尔哈赤(奴尔哈只)部族起源西伯利亚通古斯布里亚特蒙古红缨帽,和中亚,西亚的游牧部落同属草原游牧文化圈,也共享“舞男”文化。

来源:琉璃殿中