抗战时期一位叫饶家驹的独臂法国人如何在上海拯救30万人?

繁体80年前,一个法国人觉得自己就是中国人,他在上海挽救了30万难民,他就是被称为“难民之父”“中国之友”的饶家驹。饶家驹1878年生于法国,1913年被派到中国传教,直到1940年才离开。在中国的最后岁月中,他改名为“饶家华”,希望百年之后葬在“第二故乡”:“中国就是我的故乡,我深爱中国,此次虽暂返欧洲,不久还是要回来的。”

一平方公里承载的生命希望

近日,欧时采访了研究饶家驹安全区的里昂高等师范学院(ENS)荣休教授让-吕克·皮诺尔,邀请后者讲述更多关于这位“中国之友”背后的故事。

让-吕克·皮诺尔曾策划了2023年巴黎耶稣会塞夫勒中心举办的“1937年的上海:饶家驹安全区,历史上第一个难民区”展览。谈到研究饶家驹的初衷,让-吕克·皮诺尔表示曾做过驱逐犹太人、犹太儿童的相关研究。在上海任教时,他因研究饶家驹结识了上海师范大学教授苏智良,以及上海复旦大学宗教学系教授、法国耶稣会会士魏明德(Benoît Vermander)。在学生帮助下,皮诺尔在中国进行研究,并查阅了法国(巴黎耶稣会档案馆、法国外交部档案、Vanves档案馆)、罗马、日内瓦、夏威夷(含英文版的日文报纸)等多地档案。

出身法国军人世家的“上海本地通”

不少文献都提到了饶家驹善于与不同团体、国家谈判的能力。皮诺尔介绍道,饶家驹能说上海话和一点日语,并且人脉极广,涵盖中国和西方的商界、新闻界、外交界(包括法租界和公共租界),还有上海的普通民众。因在事故中失去一臂,他行动主要靠步行或人力车,这也使他对上海街巷非常熟悉。事实上,饶家驹在虹口区生活二十年之久,并曾被派驻于震旦大学校区内的圣彼得教堂。

饶家驹积极参与救济和协商工作也与其性格分不开:出身军人世家,他喜爱军旅生活,性格富有魅力、十分勇敢(曾因在战火中救人而获法国军功章),梦想成为随军牧师,但因失臂未能如愿。

引爆难民潮的“东方凡尔登”战役

在1937年之前,饶家驹已经积累了不少救济经验。早在1932年“一·二八”事变爆发时,他就曾成功劝说双方停火4小时,以便让平民撤离。1937年8月,他参与组建了上海国际红十字会,并主持难民救济工作,首先在震旦大学校园建立了第一个难民营(约2500人)。

该委员会是在上海战事开始之前,由“中国华洋义赈救灾总会”发起成立的,汇集了众多组织,包括中国红十字会、红卍字会(佛教)、中国天主教社团、中国慈善协会等,负责组织难民营。饶家驹担任该委员会主席。不过,南市安全区规模与他以往负责的数千人难民营远远不是一个量级,这也使得安全区的管理成为一个摸着石头过河的艰难过程:南市难民区最多曾有130余个收容所,从1937年9月到1940年6月这32个月中,救助了30万难民。

具体说来,据绘制于1938年10月的《上海国际红十字会新闻简报》难民营地图,外白渡桥以东的部分是上海的日侨区。1937年9月13日,《生活》杂志刊登了难民大量涌过外白渡桥、前往外滩的照片。难民们尽其所能地在租界里安顿下来。较富裕者通常早在战前就已离开。有些人花钱找到了住处,但绝大多数人要么在难民营中,要么流落街头。

1937年12月1日的《中国纪事》转述了上海国际红十字会的罗纳德·里斯牧师对难民规模的描述:“不住在那里(上海)的人难以想象人道主义援助的规模。大上海人口约300万。近一半人住在公共租界和法租界。在战争期间,另一半人口大部分为躲避战火来到了租界。至少100万居民在此避难。其中,约有25万人已被疏散,因此还剩下75万人。

仍留下的75万人可分为三类:1.在难民营中的人。大约有175个难民营……营中的难民约为15万人。2.在南市安全区的人,由饶家驹神父及其委员会管理。他们约有25万人……组织这一切是一项艰巨的任务,难民们的表现令人钦佩。3.第三类是借住在亲戚朋友家的数十万人。有些人资源极其有限且日益减少,不知道如何度过这个冬天……”

一平方公里承载的生命希望

皮诺尔谈道,由于国际租界的存在,中日在上海交战产生了更大的国际反响。1937年在中国的美国记者埃德加·斯诺就曾说过,上海战役“就如同发生在塞纳河畔的凡尔登战役,而巴黎右岸却保持中立,尽人皆知……”。

另一位丹麦记者何铭生(Peter Harmsen)也引用了埃德加·斯诺的话,将上海战役比作斯大林格勒战役。

南市安全区选址定在旧上海县城北部,环绕豫园和城隍庙。皮诺尔介绍道,相比所容纳的难民人数来说,此区域面积小(约1平方公里)、十分拥挤,但北面和西面为法租界,仅南面与日军控制区相接。其中,负责管理南市难民区的国际委员会办事处就设在安全区的南界——方浜路中段,与日军直接接触。

在刀尖上行走的安全区成立谈判

就谈判策略而言,饶家驹分别与中日双方单独协商。其时上海市政府已迁入法租界,与中方的沟通相对容易。日本方面,他通过上海国际红十字会中的一名记者成员联系上了日本同盟通讯社的一名立场和缓的记者,再由其引荐给日本军方和领事馆。作为谈判关键点,饶家驹承诺并确保安全区内无中国军队和军事设施(例如,说服500名中国军人撤离一个谷仓堡垒),并利用了日本国内持保护平民观点的群体推动进展。

此外,法租界当局或法军并未直接出面,而是为难民提供了间接支持(如出兵占据缓冲地带,保护了交通大学难民营):例如,1937年10月底,在属于中国管辖区域的徐家汇,中国军队在面对日军的进攻时进行了顽强抵抗,但他们的火力远逊于对方。徐家汇神学院的一名学生保罗·克雷奇叙述道:“11月7日凌晨两点,我们得知中国士兵突然撤离了该区域。(法国)殖民地步兵团立刻占据了这些空无一人的阵地。结果,在日军约十点抵达前,我们所有的机构,包括孤儿院和加尔默罗会修院,都被包围在了一个由法国士兵保护的区域内。并且当局之间达成了尊重这一界限的默契。徐家汇得救了!瞬间,难民的人数又增加了数千人。”

皮诺尔介绍道,法国海军上将勒比戈此前在西方阵营中已因能强硬顶住日本要求的态度而闻名,而饶家驹神父在10月初开始与日方,特别是日本海军,就开放安全区进行谈判时,曾请求他一同前往。两人相处融洽,并经常就局势交换意见。皮诺尔在万塞讷档案馆找到了负责两人之间联络的海军准尉的口述证词。

饶家驹协商的另一个“筹码”是负责南市安全区的国际监察委员会:尽管为安全区提供大部分资金的上海国际红十字会或国际救济委员会中都有中国成员,但此监察委员会中却没有中国人。该委员会完全由西方人士组成,负责确保安全区的管理,其具体角色分别与中国和日本当局协商确定。

事实上,该国际监察委员会在租界的管理及上海经济活动中都担任着重要职务。例如,其成员麦克诺顿准将是公共租界工部局副主席兼英国商会副会长;普兰特(W.H.Plant)是同一工部局的成员兼美国商会会长。

1937年,法国神父饶家驹在日本侵华时期在上海负责创办南市难民区,并以此救助30万难民。其间,饶家驹神父拍摄了大量的难民照片,并将其制作成宣传日历,用来筹集资金,帮助因日军入侵而流离失所的中国难民。

食物、卫生、秩序的生存挑战

饶家驹的另一项重要工作能力是筹钱:当时,美国公众对为中国难民募捐活动尤为敏感——在1937年12月,美国海军炮舰“帕奈号”被日军击沉。同样,一张摄于1937年8月28日的上海照片深深触动了国际公众舆论:在空袭中沦为废墟的南站,一个幼儿在月台上啼哭。这种关注对后续饶家驹为难民进行的募捐活动产生了影响。

皮诺尔强调,上海国际红十字会成员罗纳德·里斯牧师在1937年11月也提到了资金的重要性:“在这75万难民中,绝大多数人已无家可归。他们的房屋需要多久才能重建?有些人估计需要6个月。但他们已流离失所3个月了。如果要养活12万难民(其中有些人或许能够返回农村),按每人每月3美元计算,持续六个月,这将花费大约两百万美元。”

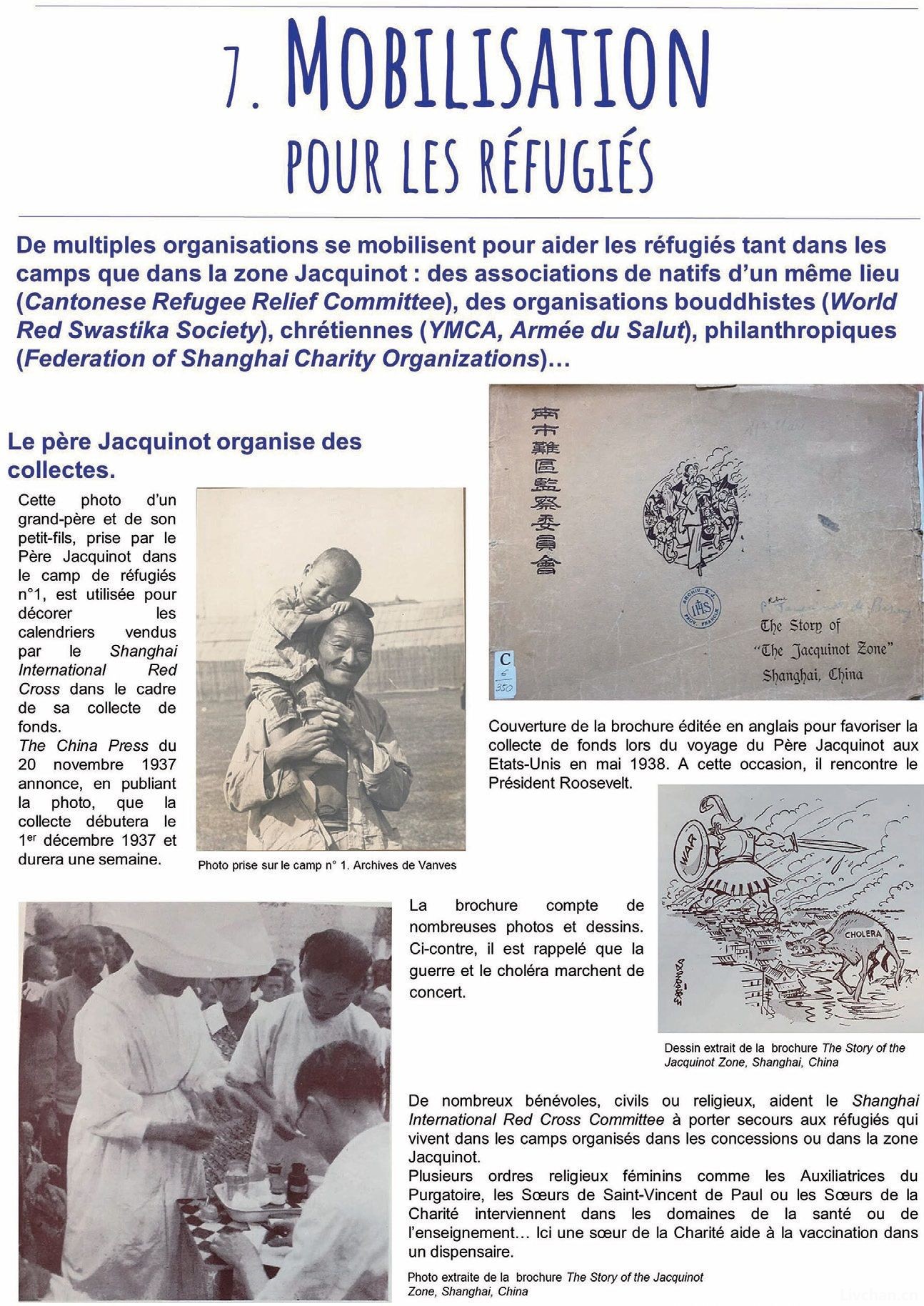

为筹集资金,饶家驹神父在震旦大学校园内第一难民营的草棚前拍摄了一位中国年迈难民和他孙子的照片,该照片被用于制作上海国际红十字会销售的日历插图。

在其1937年10月至1939年3月的活动报告中,上海国际红十字会委员会收到了超过5000笔捐款,皮诺尔查阅了其报告中的具体数据:"在战争爆发后的几个月里,上海的各救济组织为涌入公共租界和法租界的约159000名难民提供了食物。到1937年12月,其中三个最重要的救济组织——上海慈善团体联合会、紧急救济委员会、国际救济委员会告知上海国际红十字会委员会,他们的资源即将耗尽。因此,SIRC开始向由这三个母会维持的难民营提供食品配给。截至1938年10月底,曾有14个社团所属的难民营在不同时间接受过食物供应”。

从一开始,上海国际红十字会委员会就试图减少其难民营中的难民人口。首次统计于1938年1月1日进行,统计对象是先前由国际救济委员会、上海慈善团体联合会和紧急救济委员会负责,接受食物供应的难民人数总计为123820人。在1938年10月26日进行的最后一次统计中,这一数字已减少至65946人。

也就是说,经过十个月时间,上海国际红十字会通过遣返和就业将其负责供给食物的难民数量减少到了最初的一半。这些统计数字中并未计入饶家驹安全区内的难民。同样,在该安全区内,难民数量也在减少:当地的互助组织不断地助那些非本地人、因战事和工厂被毁而失业的难民返回原籍地。

本地的筹款活动还需要国际性的筹款活动来配合。为了做准备,《字林西报》的印刷厂协助出版了小册子《饶家驹区的故事》,册子中包含难民照片、著名插画家萨帕乔(Sapajou)的插图,以及中国、日本政府的来信等。

这本小册子为罗伯特·饶家驹前往加拿大和美国的筹款之旅做了准备,此行筹集了巨额资金。百代公司还曾拍摄了一部电影,用于配合饶家驹神父的讲座,但遗憾的是,这部电影至今未能找到。

这本小册子也向女性修会团体致敬,她们在卫生和教育领域发挥了重要作用。

被遗忘的英雄?

在让-吕克·皮诺尔看来,尽管饶家驹在1940年代非常知名——国际媒体(尤其在英语世界更多)对此有所记载——但如今在西方(包括法国和耶稣会内部),饶家驹的事迹几乎被遗忘。

他认为,一部分原因在于,因写字不便,饶家驹本人几乎未留下文字记录。再者,中国距离遥远,二战欧洲战场的爆发也掩盖了亚洲战场的记忆。即使在新史学著作(如《世界战争1937-1947》)中,也侧重军事而忽略了难民救助层面。饶家驹在柏林的墓地迁葬时,无法国官方代表出席。

皮诺尔还提到,虽然1938年10月《黎明报》报道,为表彰“在华从事文明教化使命”的饶家驹,塞纳省省长提议将巴克街正在修建的花园命名为“外方传教会广场”。

1939年6月21日广场落成典礼上,塞纳省长与巴黎市议会代表也莅临现场,圣托马斯·阿奎那区的市议员弗雷德里克·杜邦特别指出:“传教士们体现了仁慈、美德与勇气——正如近期在中国的饶家驹神父,他们象征着‘上帝休战’的精神。”1946年9月饶家驹在柏林逝世后,巴黎外方传教会教堂也曾为他举行追思弥撒。但事实上,饶家驹并非严格意义上的传教士。不仅如此,其“自由电子”般的行事风格也让饶家驹在耶稣会中一直处于较边缘的状态。

安全区原则的传承

皮诺尔在研究中发现,尽管上海安全区使用红十字会旗帜,但该安全区的建立实际上与红十字国际委员会(ICRC)无关:他查阅到《上海日报》曾刊登的一张安全区图片说明写道,“该区域插有红十字会旗帜”。不过,该区成立和国际红十字会委员会其实并不相关。《国际红十字评论》在其1951年6月第390期中也明确指出:“上海安全区是由饶家驹神父在没有国际红十字会委员会任何干预的情况下实现并组织的。不过……饶家驹主动提议用红十字旗帜标记上海安全区的边界。”

不可否认的是,饶家驹安全区的巨大成功对红十字会的相关理念提供了行之有效、并获得国际观察与认可的现实范本:在1870-1871年普法战争期间,红十字会创始人亨利·杜南提出了设立战时保护平民的卫生区与安全区的构想。这一想法在一战结束后再次浮现,当时一位法国军医乔治·圣保罗创建了“日内瓦之地”协会,重新倡导安全区与中立区的理念。在二战期间,饶家驹与该协会有所接触,后者认为上海的例子验证了这类安全区的原则,这一原则也得到红十字国际委员会的支持,并体现在1949年的《日内瓦公约》中,该公约的评注也提到了饶家驹区。

此外,谈到对饶家驹的纪念,必须提到的是雕塑家张充仁:他幼年丧母,1910年其父前往布鲁塞尔世博会中国馆工作时,将他托付给了土山湾土山湾孤儿院。他在孤儿院里学习绘画,并成为一位雕塑家。在比利时学习期间,他遇到了埃尔热,并成为《丁丁历险记之蓝莲花》中“张”角色的原型。1936年返回上海后,他与饶家驹关系密切,为其雕刻了半身像,并自愿帮助难民。

来源:欧洲时报