中秋节的由来与古代各朝的赏月习俗

繁体今天,农历八月十五,是我们中国人最看重的传统节日之一——中秋节。

关于“中秋”的来历,唐代的欧阳詹说得明白:

秋天夹在夏天和冬天中间,八月又是秋天的正中,十五这天恰好是八月的月半,“中秋”的名字就这么来的,民间也常叫它“八月节”。

其实早在汉代,我们就有“秋节”了,只不过那会儿的秋节不在八月十五,而在立秋当天。

到了宋代,关于中秋节的记载就多了起来,它也慢慢成了仅次于春节的第二大节。

中华民国元年时,政府还专门发文,把中秋定为法定的“秋节”,

文件里说“阴历四节,藉以度民时,以元旦为春节,端午为夏节,中秋为秋节,冬至为冬节”。

直到现在,中秋节还是民间四大传统佳节之一,牢牢扎在大家心里。

中秋节离不开吃月饼。

这习俗几乎家家户户都有。

关于月饼的来历,有个流传挺广的传说:

乾隆皇帝下江南时,到杭州正好赶上中秋,有人献上甜饼。

乾隆一边赏着月亮,一边吃着甜饼,连声夸“好月,好饼,中秋良宵也”。

打那以后,甜饼就成了月饼。

不过这传说把月饼的得名全归到皇帝身上,恐怕没多少道理。

真正让月饼流传开的,还是民间的团圆心意。

每逢中秋,江苏一带的人家早就有拿月饼招待归家亲人的习惯,后来这风俗慢慢传到了全国。

也正因如此,月饼又被叫做“团圆饼”,中秋节也常被称作“团圆节”。

亲人团圆的习俗,从古时候就没变过。

每到这天晚上,全家人围坐在一起,一边赏月亮,一边吃月饼;

要是有亲人在外地,就对着同一轮月亮诉说思念。

宋代大诗人苏轼当年想念弟弟,就曾在中秋写下“但愿人长久,千里共婵娟”的句子,道尽了这份牵挂,直到现在还被人常常提起。

旧历八月十五的中秋,古时候还有别的叫法。

比如“仲秋”,唐代韦庄在《送李秀才归荆溪》里就写过“八月仲秋月正圆,送君吟上木兰船”;

还有“月夕”,《提要录》里记载“八月十五为月夕”,听着就满是月色的温柔。

中秋节的传统习俗不少,赏月、拜月、吃月饼都是老规矩,

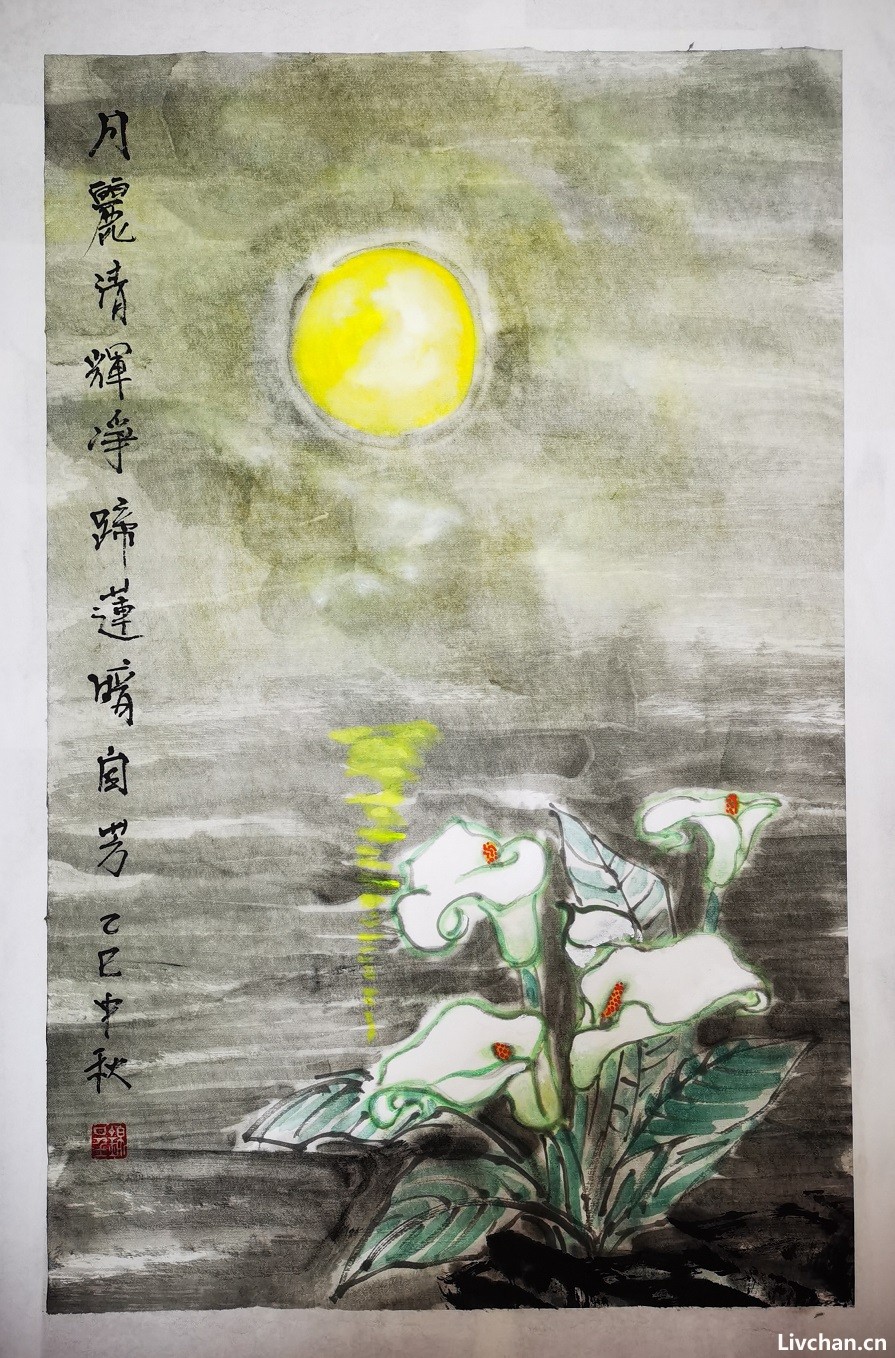

其中流传最广、最让人念想的,还要数赏月。

古时候赏月有讲究,

会在院子里摆上瓜果、月饼,看着天上的明月,身旁还有桂花、秋海棠陪着;

再把满满的香放在斗里点燃,这叫“烧斗香”,是用来祭祀太阴星君(也就是月神)的。

祭完之后,大家就一起喝酒取乐,直到深夜才散。

这赏月祭月的习俗,能追溯到西周时期。

当时宫廷会在镐京(今陕西西安)城西设一座四丈见方的月坛,

每逢中秋夜晚,帝王便身着白衣、骑着白驹前往祭祀,仪式庄重又虔诚。

到了唐代,赏月多了几分浪漫色彩。

《龙城录》记载,开元六年(718年)的中秋夜,唐玄宗做梦游到了广寒宫,

他看见十多名嫦娥都穿着洁白的衣裳,乘着白鸾鸟,在桂树下唱歌跳舞,音乐清亮好听。

唐玄宗本来就懂音律,当场记下了乐声,后来编成曲子,这就是著名的《霓裳羽衣曲》的由来。

也正因有了这段“唐明皇遨游月宫”的传说,到了宋代,中秋赏月的风气更盛了。

宋代文人学士们崇尚朱熹的儒家理学,中秋赏月时总爱身着素服,伴着仙鹤起舞的景致,静静品味月色。

而帝王的赏月场面,更是热闹又精致。

南宋周密在《癸辛杂识》里写,中秋晚上,帝王会在京都临安的德寿宫桥上赏月。

宫里的池塘开着白色莲花,池上的桥用莹澈如玉的砖石砌成,还钉着金铆钉;

帝王用的御几、御榻,还有瓶、炉、酒器,全是水晶做的,在月光下闪闪发亮,和月色相映成趣。

池的两岸,宫女和教坊乐工们用白玉做的乐器奏乐,单是吹笛子的就有两百人,那场面想想都觉得热闹。

南宋临安的中秋,还有个必看的奇观:钱塘江潮弄潮。

每逢八月十五到十八,海潮最盛。

《乾淳岁时记》等书记载,淳熙十年(1183年),宋孝宗去观潮,

在月光下只见海潮刚开始像一条银线,慢慢靠近后,就变成了玉城雪岭般的巨浪,像千军万马奔涌而来,气势猛得让人不敢直视。

更有意思的是,有几百个擅长游泳的渔民和船工,都披散着头发、身上纹着图案,手里拿着十幅大彩旗,在万丈巨浪里穿梭,迎着潮水而上,这叫“弄潮”。

他们在浪里翻来翻去,彩旗却一点都没湿,专门靠这手艺展示本事。

到了元代,赏月的场景多了几分闲适。

《元氏掖庭记》记载,至大二年(1309年)的中秋夜,元武宗和各位妃嫔在禁苑的太液池上泛舟。

月光洒在水波上,池水映着天空,绿荷飘着香气,水草透着生机,游鱼飞鸟都聚在一处嬉戏;

还有用彩帛装饰得十分华丽的小船,在池上忙着采摘菱角和莲蓬,船划得又轻又快,往来如飞,一派自在景象。

明清两代,民间的中秋赏月更添了不少烟火气。

祭月的时候,除了摆上瓜藕、月饼,还会放上月宫符像,

上面画着月神和月宫,色彩金碧辉煌;

另外还会供奉彩塑的“兔儿爷”,模样像个将军,头戴冠帽、身披铠甲,

有的骑在虎背上,有的身后插着旗幡,虽说看着粗笨,却透着一股可爱的劲儿。

各地的赏月习俗也各有特色。

在江苏扬州、苏州一带,游人会在中秋夜里驾船游江,或是聚在桥上赏月,吹着江风看月亮;

广东南雄的人则会把大柚子挖空刻成柚灯,里面点上蜡烛,灯光从柚子皮的缝隙里透出来,和天上的月色比着亮,热闹又有趣。

这些流传千年的习俗,藏着古人对月亮的喜爱,更装着对团圆的期盼。

直到现在,我们过中秋时,看着天上的圆月,吃着手里的月饼,心里念着的,还是那份和家人在一起的温暖。

这份心意,从来没有变过。

来源:我的半亩书塘