从中国五千年的历史经验看如何消除戾气

繁体我们正活在一个似乎火气很大的时代。网络上的唇枪舌剑,现实中的一点就着,都让“戾气”这个词频繁出现。当我们感到无措时,不妨回头看看我们的来路——那绵延五千年的历史长卷里,不仅写着帝王将相,更刻满了我们的先人如何平息躁动、安顿人心的古老智慧。这些智慧,对于今日,依然是一剂清醒的良药。

首先,历史的经验告诉我们:仓廪实,而知礼节(物质基础是精神文明的前提)。

管子这句话,穿越千年,依然精准。一个普遍饥饿、贫富悬殊的社会,很难有温和的土壤。盛唐之所以有“路不拾遗”的气象,前提是贞观、开元年间的富庶与均田制的推行,让大多数人有饭可吃,有屋可居。反过来看,历代王朝的末年,往往是土地兼并到了极致,流民四起,求生都成了问题,戾气便如野火般蔓延,最终吞噬一切。

所以,消除戾气的根本,在于创造一个“得食”与“得所”的环境。今天的我们,不需要均田,但需要公平的机会与健全的保障。当年轻人不必为“躺平”还是“内卷”而焦虑,当普通人能通过奋斗看到安身立命的希望,当社会保障的网络能托住每一个跌落的人,社会心态的基底自然就会温和下来。这并非空谈,而是历史反复验证的硬道理。

其次,我们的文化精髓在于“恕道”与“礼治”。

孔子一句“己所不欲,勿施于人”,短短八个字,是化解人际冲突的黄金法则。它在提醒我们,在挥拳斥责之前,先站到对方的位置上想一想。这并非软弱,而是一种深刻的精神力量。

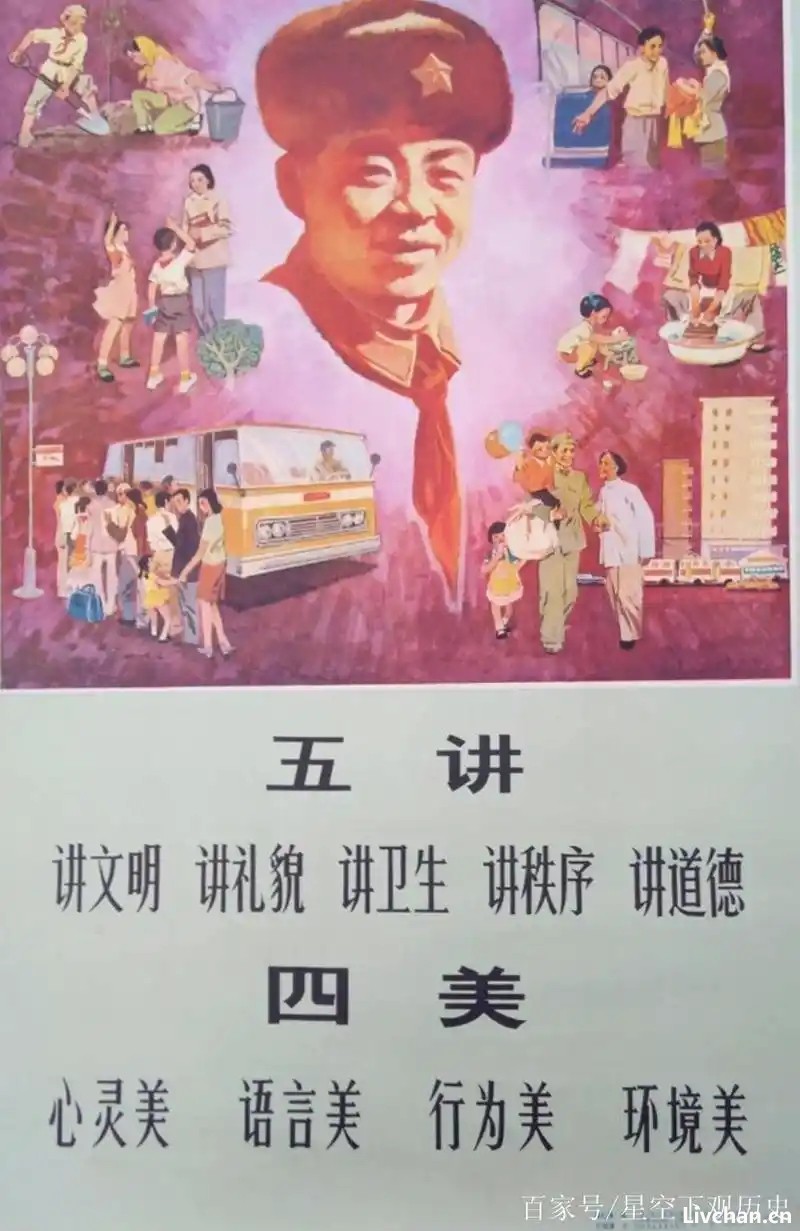

而“礼”,并非单纯的规矩和束缚。它更像是一种社会运行的“润滑剂”。古人讲究“礼尚往来”,在彼此的尊重与谦让中,消解了无数可能升级的冲突。乡饮酒礼让乡党和睦,祠堂家规维系着家族的秩序。这些看似繁琐的“礼”,其实是在构建一种人与人之间互相尊重的行为预期,避免了“一切人对一切人的战争”。今天,我们不必恢复古礼,但重建公共场合的礼貌、尊重与规则意识,其内核与“礼治”一脉相承。

再者,历史的宁静来自于文化的沉淀与心灵的安顿。

苏轼一生坎坷,屡遭贬谪,若论“戾气”,他最有资格。但他却在赤壁的明月清风中找到了寄托,写下“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色”。这是中国文化独有的力量——在艺术、哲学与自然中寻找超越现实困苦的慰藉。

王羲之在兰亭曲水流觞,李白纵情于山水诗酒,这些都不是逃避,而是在精神世界里开辟了一片宁静的田园。当一个人的内心被美与哲思所充盈,他便不容易被外界的蝇营狗苟所激怒。今天,我们或许更需要重拾这种能力,在刷不完的短视频之外,找到能让自己沉静下来的爱好,滋养内心,从而对外界的纷扰多一份从容与定力。

最后,一个容易被忽视的历史智慧是:疏通胜于堵塞。

大禹治水,因其“导”而非“堵”。社会情绪也是如此。戾气如同洪水,强行压制只会积蓄更大的能量。周厉王防民之口,最终被“国人暴动”推翻;而子产不毁乡校,允许百姓议论朝政,反而政局清明。

今天,我们需要的是更多这样可以“疏导”的“乡校”。让不同的声音有表达的渠道,让委屈有处可说,让矛盾有机制可以化解。当一个人感到自己被倾听、被看见时,他的攻击性就会大大降低。

回望五千年,治乱兴衰如同一面镜子。消除戾气,没有一蹴而就的奇迹,它需要经济的底盘、文化的浸润、人心的安顿和制度的疏导。这是一场漫长的修行,始于我们每一个人的选择:在愤怒涌上心头时,能否多一份历史的冷静与“恕道”的胸怀。毕竟,一个温和的社会,是我们能留给自己和后辈最宝贵的遗产。

来源:坦白日记簿