易经的系统思维:阴阳演运之道

繁体“《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业”是《周易》宇宙生成论的核心表述,出自孔子所述的《易传·系辞上》第十一章。太极初分,混沌始判。伏羲观天察地,以“一画”剖开鸿蒙,从此阴阳显象,四时成序,八卦定伦。

一画开天

在易经的世界观里, 太极代表天地未分前的混沌状态,即“元气混而为一”的无形能量。

伏羲通过“仰则观象于天,俯则观法于地”(引自:《周易·系辞下》),通过“一画”,以最简单的横线象征宇宙从“无”到“有”的临界点,将抽象的“太极”具象为可操作的符号系统,实现“无中生有”的哲学突破。

这“一画”指八卦中首卦乾卦(☰)的第一笔阳爻“—”,象征天地初分、混沌开辟,后人称之为“一画开天”。这“一画”不仅是符号起点,更代表从“无极”到“太极”的宇宙生成过程,奠定了阴阳二元辩证的哲学基础。

清代王筠在《说文释例》解释,“一画开天之意,故平置之”,将“一”与卦画关联,认为平置的横线“—”才能直观表达“开天辟地”的水平分割,强调“一”是“道”的具象化,代表万物未分的太初状态(即“太极”),部首以“一”开端,象征宇宙从无到有的生成序列。

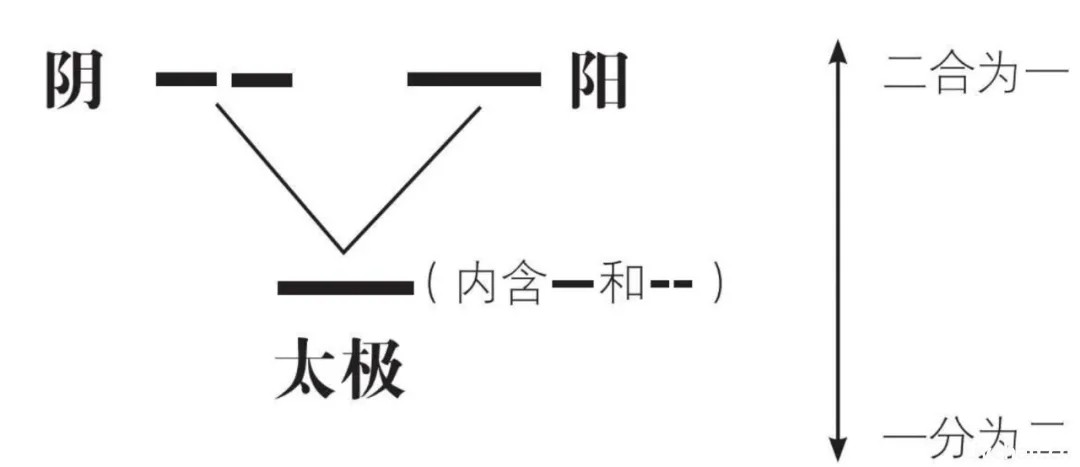

太极生两仪

太极是宇宙未分化的混沌状态,代表元气混融、无形无象的原始统一体。《易传》称“易有太极”,强调太极是万物生成的起点,其状态“无阴无阳”,却蕴含一切可能性。《周易·系辞下》说“天下之动,贞夫一者也”,在易经的世界观中,天底下所有的事情,都是源自于“太极”,也就是“—”。

太极通过内在运动(气化氤氲) 分化出两仪,即为“阴阳”,在我们前文也有提到。动而生阳,清轻之气上升为天, 阳为天(刚健、主动),象征刚健、光明与主动。静而生阴,浊重之气下降为地,阴为地(柔顺、主静),象征柔顺、幽暗与被动。

此过程如《素问》所言:“积阳为天,积阴为地”,天地作为最大的阴阳对立面,构成两仪的具体形态。

阴阳的关系如前文所述,在静态层面阴阳是相互依存的,在运动层面阴阳是相互促进、互用和互化的,象征天地、动静、刚柔等一切对立统一的范畴。

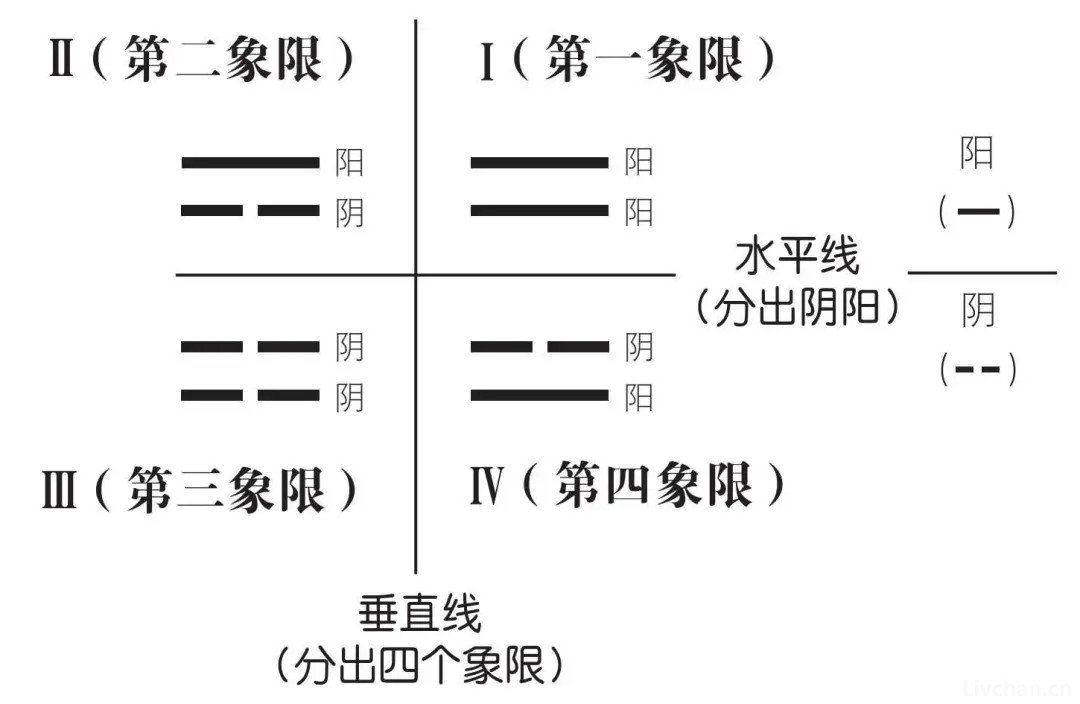

两仪生四象

阴阳之间的互动可以进一步演化成为:

少阳(⚎):阴渐退而阳复生(如清晨、春季)

太阳(老阳)(⚌):象征纯阳(如正午、夏季)

少阴(⚍):阳渐衰而阴始生(如下午、秋季)

太阴(老阴)(⚏):象征纯阴(如午夜、寒冬)

四象指意丰富。

从自然节律来看,反映了季节时序:少阳(春)、太阳(夏)、少阴(秋)、太阴(冬),对应万物“生、长、收、藏”的循环。

从一日阴阳来看,反映了日辰周期:青龙主清晨(生发),朱雀主正午(鼎盛),白虎主黄昏(肃杀),玄武主子夜(蛰伏)。

从生命进程来看,反映了生命全程:木(少阳)是生命萌芽(生),火(太阳)是壮年鼎盛(长),金(少阴)象征机能衰退(老),水(太阴)是归于寂灭(死),进一步可以体现为中医“生长化收藏”理论,如肝木主生发、心火主温煦、肺金主肃降、肾水主封藏等。

从天文学来看,反映了星象与神兽系统:青龙(东方七宿)、白虎(西方七宿)、朱雀(南方七宿)、玄武(北方七宿),构成二十八宿的方位框架。

从宗教来看,反映了神格化演进,如道教尊四象为护法神(孟章青龙、监兵白虎、陵光朱雀、执明玄武),赋予驱邪镇煞的宗教职能。

从风水学来看,反映了空间与元素整合,如五行四象:木(东/青)、火(南/红)、金(西/白)、水(北/黑),土居中央调和四方,又如风水模型就有“左青龙(流水)、右白虎(道路)、前朱雀(明堂)、后玄武(山丘)”的说法,是构建理想人居环境的依据。

可见四象以符号化的分类学(木火金水/青龙白虎等)与数理逻辑(奇偶阴阳/相生序列),构建了古人解释世界的基本范式。

通过数字属性(奇偶阴阳)及相生逻辑(如水生木)揭示宇宙万物的周期性演变。四象对多重概念 (四季、四方、四神)的映射,成为了后世天文、医学、风水等领域的核心范式。除此之外,“两仪生四象”是一种宇宙生成描述,也是阴阳辩证法,确立“对立统一”为万物演化动力,为八卦提供方法论框架。

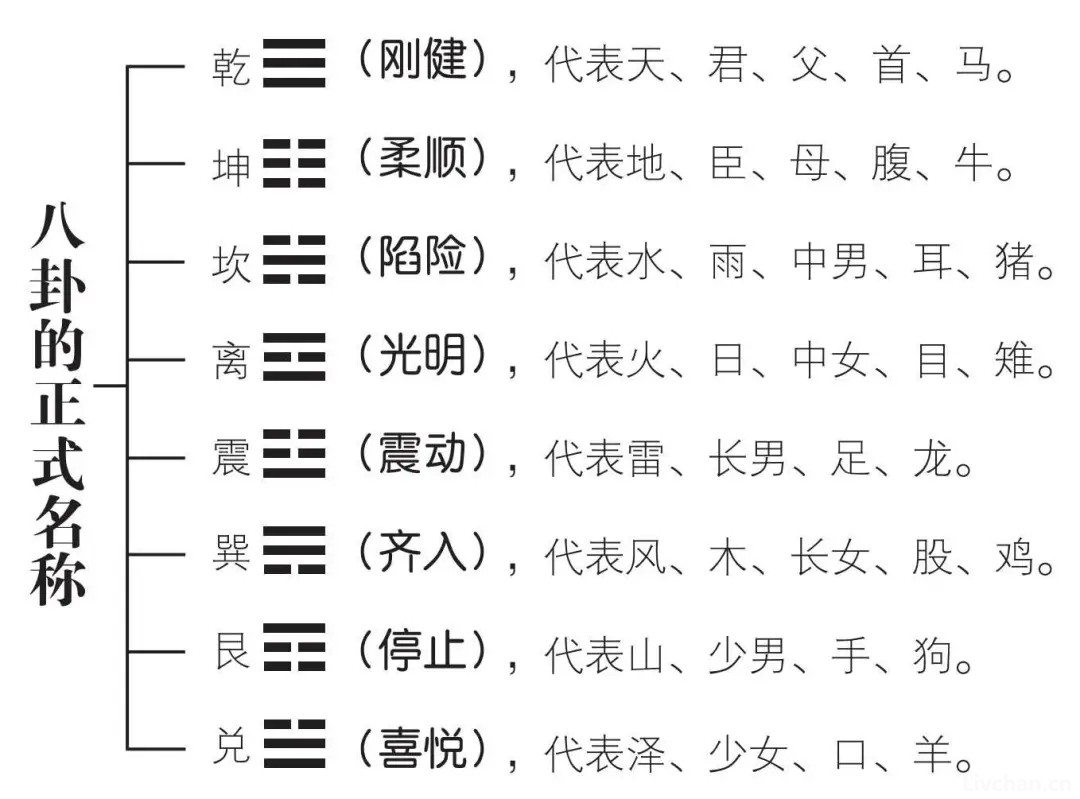

四象生八卦

四象为二爻系统,这一结构可描述阴阳的量变关系(如四季轮转、昼夜更替),但无法表达更复杂的空间层级或互动关系。

《周易》的核心哲学“三才之道”(天、地、人),需要三层结构支撑。四象缺乏“人”的维度,难以映射自然、社会与个体的联动。

八卦作为三爻系统,三爻结构对应“天、人、地”三才:

上爻:象天(宇宙规律)

中爻:象人(社会行为)

下爻:象地(自然基础)

这一结构使八卦能同时描述自然规律(如乾为天)、人类活动(如震为行动)、地理环境(如艮为山),实现“天人合一”的哲学建模。

三爻系统(八卦)可表达阴阳的位置关系与互动形态。

一是位置效应,如坎(☵)中阳陷阴中,象征“外柔内刚”;离(☲)中阴附阳外,象征“外明内虚”。

二是动态趋势,如震(☳)一阳动于二阴之下,类比雷破地而出;巽(☴)一阴伏于二阳之下,类比风无孔不入。

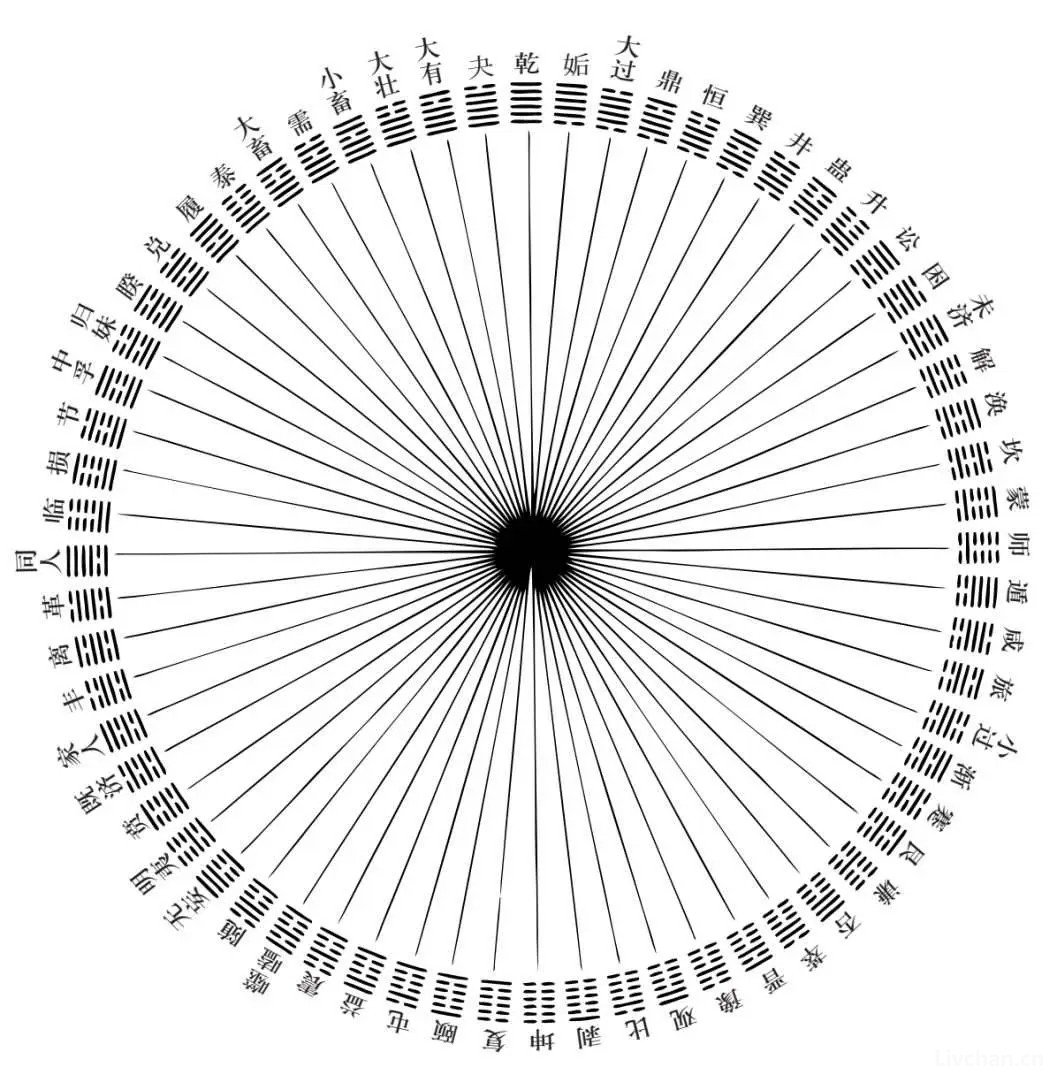

八卦定吉凶

六十四卦由八卦两两重叠(上卦+下卦)而成。

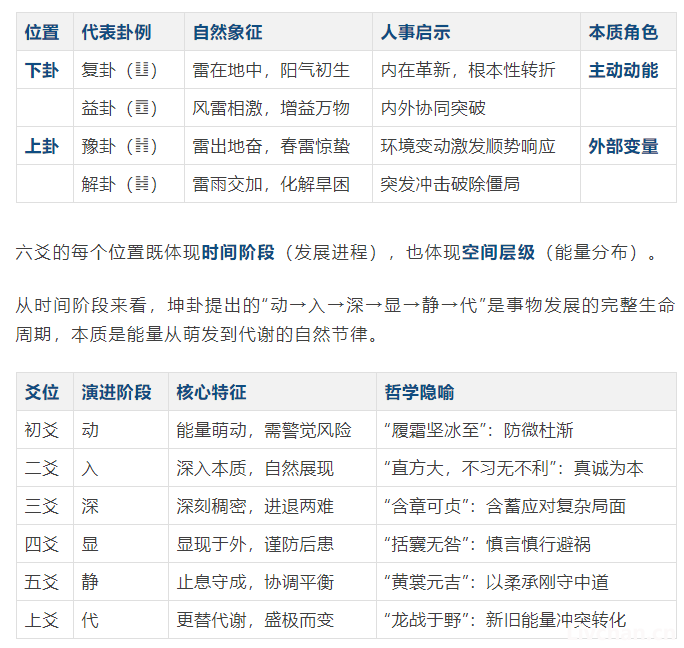

下卦也称为内卦,象征内在特质、行动主体、事物发展的基础动力,可以理解为主方(主动力)、本质属性、事物的“因”等。下卦决定核心属性,

上卦也称为外卦,象征客体与环境,是外部条件、环境制约、事物发展的阶段性结果,象征客方(受动力)、外部变量、事物的“缘”等。

如震卦(☳)在上卦与在下卦,含义完全不同。震在下卦,强调 “主动震动” ,是事物发生改变之因,如复卦“雷在地中”,主体主动唤醒生机;屯卦“雷动险中”,主体在困境中奋力突破。 震在上卦,强调 “被动震动” ,如豫卦“雷出地奋”,主体(坤)被雷声激发行动;解卦“雷雨作”,主体(坎险)被雷震动而解困。正如《东坡易传》所释:“震之为道,以威达德”——震的本质是动能,但下卦为威之源,上卦为威之显。

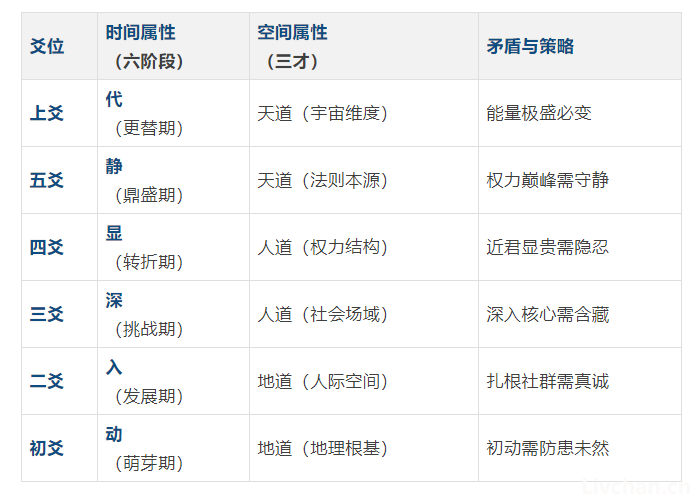

从空间属性来看,就是主要就是地道、人道和天道的三才结构。

地道象征大地的厚德载物,既提供资源(如水土、矿产),也受制于生态规律(如土壤肥力循环)。其特性是“变动盈满,流入谦下”,即资源向低处流动,滋养万物。主要是初爻、二爻。初爻指代根基或者是事物初始时候的模样,如坤卦“履霜”,立足现实环境。二爻通常指代人际空间如乾卦的“见龙在田,利见大人”,又如坤卦的“直方大”。

人道是人类社会的伦理与生存法则,但常偏离自然,表现为“损不足以奉有余”(《道德经》)。主要是三爻、四爻。三爻通常指代社会场域及在社会场域中的行为,如坤卦“含章”,需处理复杂关系。四爻通常指代权力结构,如坤卦“括囊”,接近决策核心。

天道指宇宙运行规律,如四季更替、因果循环。其本质是“损有余而补不足”(《道德经》),通过自然调节实现动态平衡。主要是五爻、上爻。五爻象征法则本源(如坤卦“黄裳”,象征至高位势),上爻象征宇宙维度(如坤卦“龙战”,能量转化临界)。

在爻辞判定吉凶的形容词主要是吉、凶、悔、吝。

吉(吉祥) 象征顺利、成功与和谐,代表行为符合天道规律时的积极结果。吉非绝对终点,而是动态发展中的正向可能。需警惕“吉”中潜藏的“凶”。

凶(凶险) 指危险、失败或冲突,源于行为背离规律或外部环境失衡。但“凶”非定局,通过调整可转化为吉,体现“失败为成功之母”。

悔(悔悟) 是指反省错误并主动纠正的心理状态。如乾卦上九爻“亢龙有悔”,喻示过度后的懊悔与调整。 朱熹强调“悔自凶而趋吉”,即反思能扭转危机。

吝(困吝) 指狭隘、停滞或人际疏离的状态,如屯卦初六爻“吝”象征困境中的限制,源自骄傲或轻浮(“好为人师”或“吝言吝语”),导致支持流失,进而引发凶险。

吉→吝→凶→悔→吉,这是自然的循环。成功(吉)易滋生傲慢(吝),引发众叛亲离(凶),而后反思(悔)重回正轨。

在爻位中,二爻多誉、五爻多功,中位象征行为得宜,易获吉。三爻多凶、四爻多惧,位不正或进退失据,易生悔吝。 初爻潜藏、上爻过亢:如乾卦“潜龙勿用”与“亢龙有悔”,喻示始终点的风险。

来源:兴富爱学习