冰原与江川的共鸣:赫哲族与爱斯基摩人的渊源初探

繁体冰原与江川的共鸣:赫哲族与爱斯基摩人的渊源初探

当中国东北三江平原的赫哲人划着木船捕鱼,用鱼皮缝制衣物时;当北极圈的爱斯基摩人(自称“因纽特人”或“尤皮格特”)在冰面上捕猎海豹,以兽皮搭建居所时,两种相隔万里的生活图景却呈现出惊人的相似性。这种跨越地域的呼应,并非偶然的巧合,而是藏着人类迁徙与文化演化的深层密码。从人种溯源到文化遗存,从历史文献到考古发现,诸多线索都指向两者可能存在的隐秘联系。

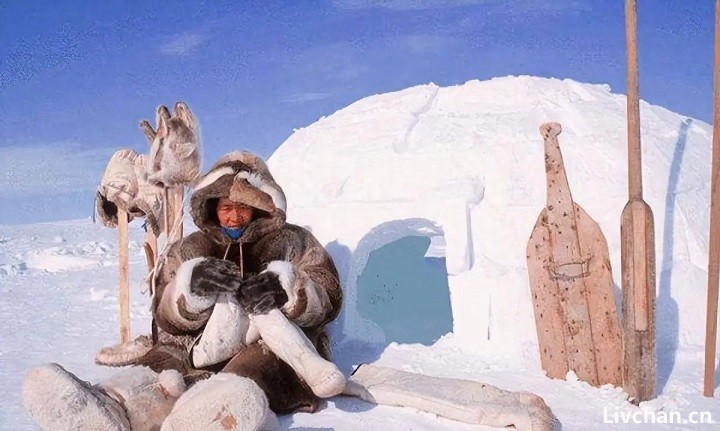

爱斯基摩人(蒙古人种北极类型),多信万物有灵和萨满教,部分信基督教新教和天主教。住房有石屋、木屋和雪屋,房屋一半陷入地下,门道极低。

一、人种同源:蒙古人种的北极与东亚分支

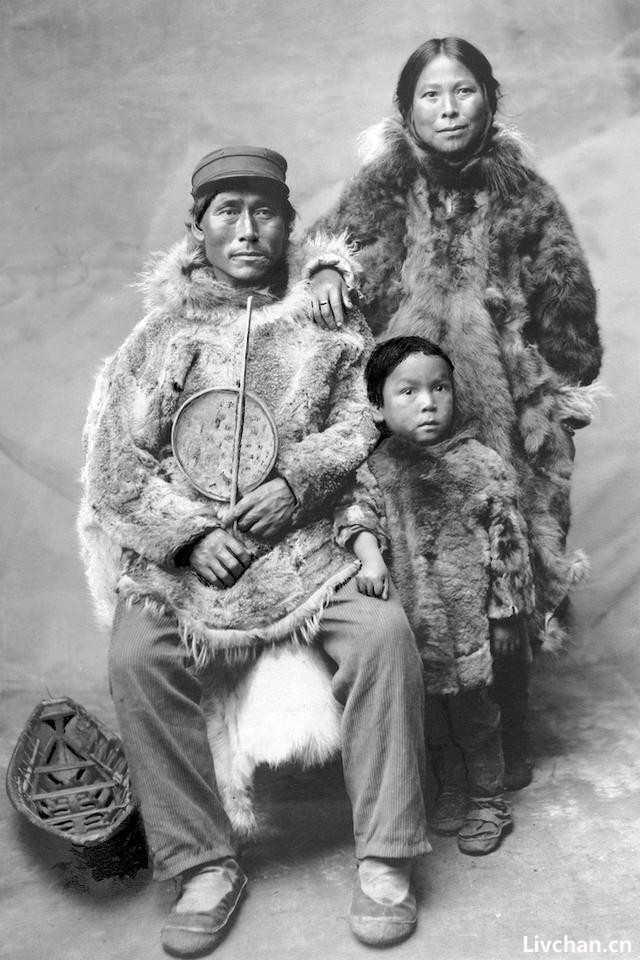

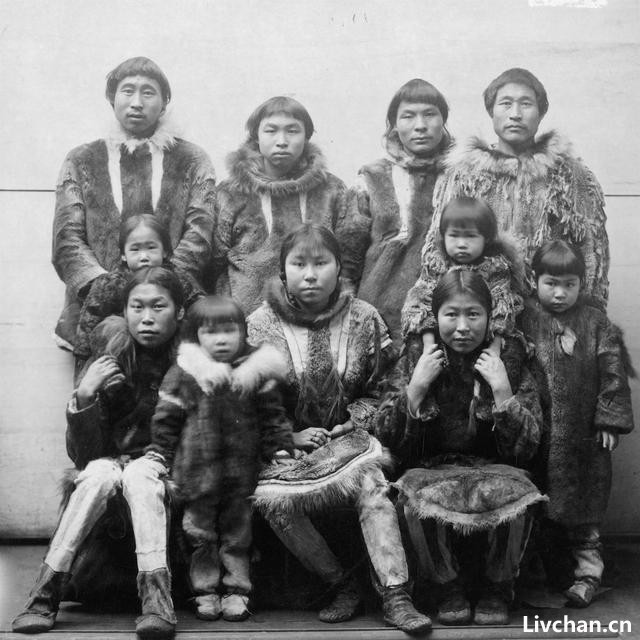

外貌上的直观相似,是赫哲族与爱斯基摩人存在渊源的首要线索。两者均清晰呈现出蒙古人种的典型特征:黄色皮肤、黑色直发、面部较宽且扁平、眼裂较窄并常有内眦褶,与欧洲白色人种的高鼻梁、深眼窝形成鲜明区别。这种体质特征的高度重合,并非独立演化的结果,而是人种起源关联的直接体现。

现代遗传学与人类学研究已证实,爱斯基摩人的祖先源自亚洲东北部。约3.5万年至1万年前的末次冰期,海平面下降使白令海峡形成宽约1300英里的“陆桥”,这片连接亚欧大陆与美洲大陆的新生陆地,成为人类迁徙的天然通道。考古证据显示,最早的美洲土著居民便是通过这片陆桥从西伯利亚东部迁入,而爱斯基摩人的直系祖先则属于较晚的迁徙浪潮——约公元前8000年,第二批亚洲移民抵达阿拉斯加,其中一支在北极环境中逐渐演化为爱斯基摩族群,另一支则向美洲腹地扩散。

赫哲族的人种起源同样可追溯至东亚北方古族群。作为肃慎族系的重要分支,赫哲族的先民长期活跃于黑龙江、松花江流域,其体质特征与西伯利亚东北部土著居民同属蒙古人种北支范畴。俄国学者研究发现,赫哲族的形成过程中融合了通古斯族、埃文基人、蒙古族等多个亚洲北方族群成分,而这些族群与西伯利亚地区的古人类群体存在密切基因交流。从人种演化谱系来看,赫哲族与爱斯基摩人共享着源自东亚北方古蒙古人种的基因根基,这构成了两者关联的生物学基础。

二、文化镜像:相似环境孕育的生存智慧

在相似的极端生存环境中,赫哲族与爱斯基摩人发展出高度趋同的文化形态,这种“环境适应性”的共鸣,成为两者渊源的重要旁证。

(一)渔猎为本的经济模式

赫哲族世居的三江平原冬季严寒漫长,夏季沼泽密布,农业发展受限,渔猎成为核心生存方式。他们擅长使用鱼叉、渔网在冰封的江面上捕鱼,每年春季“开江”与秋季“封江”时节的捕鱼活动,构成了生活的主旋律。而爱斯基摩人所处的北极圈终年冰雪覆盖,海洋哺乳动物成为主要食物来源,他们发明的“投矛器”“鱼叉”与赫哲族的捕鱼工具在设计逻辑上高度相似——均以杠杆原理增强投掷力量,适应猎物的移动特性。

赫哲人

更值得注意的是对“生食”的接纳。赫哲族有食用生鱼片(“刹生鱼”)的传统,这与北极爱斯基摩人食用生海豹肉、鲸鱼肉的习俗异曲同工。前者因冬季难以频繁生火,后者因燃料极度匮乏,均在长期演化中形成了适应生食的消化系统,这种饮食文化的趋同,本质是极端环境下的生存选择。清初诗人吴兆骞“挹娄种人鱼作衣”的诗句,便生动描绘了包括赫哲族先民在内的东北亚土著“食鱼衣皮”的生活状态,而这与爱斯基摩人的生存图景几乎如出一辙。

(二)自然资源的极致利用

面对物资匮乏的环境,两者都发展出对自然资源的精细化利用技艺。赫哲族的“鱼皮文化”堪称典范:他们将大马哈鱼、鲤鱼等鱼类的皮剥下,经过鞣制、捶打制成坚韧的鱼皮布,再缝制衣物、鞋帽甚至帐篷。这种“以鱼为布”的智慧,与爱斯基摩人用海豹皮、海象皮制作衣物、船只的技艺有着惊人的相似性——后者的“海象皮船”与赫哲族的“桦皮船”同样以轻质材料应对水上交通需求,体现了对本地资源的精准把握。

照明与取暖方式也呈现共性。赫哲族曾长期使用“鱼油灯”,以鱼肉脂肪为燃料照明;爱斯基摩人则利用海豹油制作油灯,在漫长极夜中维系光明。这种以动物脂肪为能源的选择,既源于环境中植物燃料的稀缺,也反映了对动物资源“全身利用”的生存智慧。

(三)适应环境的交通与居住

在交通方式上,两者形成了“冬夏有别”的适应性策略。赫哲族夏季使用桦皮船在江河中航行,冬季则依靠狗拉雪橇在冰封的江面上穿梭;爱斯基摩人夏季乘皮划艇捕猎,冬季同样以狗拉雪橇作为主要代步工具。狗在两个民族的生活中均占据重要地位,既是生产助手,也是家庭成员,这种对犬类的依赖,成为北极与东北亚渔猎文化的共同标识。

爱斯基摩人,又被称为“因纽特人”

居住形式虽因环境细节略有差异,但核心逻辑一致。赫哲族冬季搭建“地窨子”,利用地下温度抵御严寒;爱斯基摩人则建造“冰屋”,借助冰块的隔热性保持室内温暖。两者均以就地取材为原则,通过建筑设计适应极端气候,展现了相似的生存逻辑。

三、历史线索:文献与考古中的隐秘关联

除了人种与文化的直观相似,古籍文献与考古发现也为两者的渊源提供了间接证据。

中国古文献中对东北亚土著族群的记载,隐约可见与爱斯基摩人的关联。汉代典籍中提及的“挹娄”族群,以“食生肉、衣鱼皮”为特征,活动于黑龙江流域,被认为是赫哲族的先民之一。有学者研究发现,爱斯基摩人的两个主要自称“尤皮格特”“英努依特”,可能是“挹娄夷”“于夷”等古族群名称的语音演变。更值得注意的是,从中国辽西以东至北极圈南岸,以“挹娄”命名的山川河流分布广泛,这种地名的延续性,暗示了古族群的迁徙轨迹。

考古发现则进一步佐证了跨白令海峡的文化交流。阿拉斯加一处千年古民居遗址中,曾出土青铜制品与黑曜石器物,经检测,青铜来自亚洲的中国、朝鲜或俄罗斯地区,黑曜石则源自俄罗斯的阿纳德尔河流域。2016年,美国普渡大学的研究团队在阿拉斯加北部遗址发现了欧亚大陆产的冶炼合金,这是首次证实欧洲人到来前,欧亚金属已通过白令海峡传入北美北极地区。虽然这些文物并非直接关联赫哲族,但证明了东北亚与北极圈在史前时期便存在物质交流通道,为族群迁徙与文化传播提供了可能性。

笔者让豆包AI帮忙设计的示意图

语言学家的研究也发现了线索:赫哲语属于阿尔泰语系通古斯语族,而爱斯基摩语虽自成语系,但部分基础词汇与西伯利亚通古斯语族语言存在语音相似性,这种语言上的“蛛丝马迹”,可能是古代族群分化前语言共源的残留。

四、合理推理:从同源分化到平行发展

综合以上线索,可对赫哲族与爱斯基摩人的关系作出合理推演:两者共享源自东亚北方古蒙古人种的共同祖先,在末次冰期的人类迁徙浪潮中,一部分族群留在黑龙江流域,逐渐融合周边族群形成赫哲族的雏形;另一部分则沿西伯利亚东北部迁徙,通过白令陆桥进入美洲北极地区,在与外界长期隔绝的环境中演化为爱斯基摩人。

约公元前4000至3000年,古爱斯基摩人族群基本形成,此后与亚洲大陆的直接联系因白令陆桥淹没而减弱,但零星的文化交流仍通过海上航行持续 millennia,如7世纪亚洲战弓、9世纪层状盔甲传入北美北极地区,便印证了这种交流的存在。而留在东北亚的族群则在与肃慎、蒙古、朝鲜等族群的融合中,形成了兼具渔猎特色与多元文化印记的赫哲族文化。

爱斯基摩人,一般养狗,用以拉雪橇。主要从事陆地或海上狩猎,辅以捕鱼和驯鹿。以猎物为主要生活来源:以肉为食,毛皮做衣物,油脂用于照明和烹饪,骨牙作工具和武器。

这种“同源分化、平行发展”的关系,解释了两者的核心关联:人种上同属蒙古人种分支,文化上因相似生存环境发展出趋同特征,历史上共享东北亚古族群的起源根基。随着时间推移,地理隔绝使两者走上独立演化道路,形成了如今各具特色的民族文化,但那些深植于基因与生存智慧中的相似性,仍清晰揭示着它们遥远的亲缘联系。

从三江平原的鱼皮部落到北极圈的冰原族群,赫哲族与爱斯基摩人的故事,印证了人类在极端环境中适应与演化的伟大力量,也展现了古代人类迁徙浪潮中,文化与基因跨越山海的延续与共鸣。这些散落在历史缝隙中的线索,虽尚未形成完整的证据链,却为我们理解东北亚与美洲北极地区的古代联系,提供了充满想象力的视角。

来源:海阔天空A