《大公报》——中国历史上寿命最长报纸

繁体《大公报》的 “大公” 二字,核心源自中国传统价值观中的 “大公无私” 理念,承载着创办者对报纸 “秉持公正、服务公众” 的核心定位。

1902 年《大公报》在天津创办时,正值清末社会变革之际,民众对真实信息、客观评论的需求日益迫切。创办者英敛之(满族,后由王郅隆、胡政之、张季鸾等接力经营)提出 “忘己之为大,无私之谓公”,将 “大公” 作为报名,本质是确立报纸的核心宗旨:不依附权贵、不追逐私利,以 “公共利益” 为出发点,客观报道事实、针砭时弊、传递民声。

这种 “大公” 精神贯穿了《大公报》的发展,无论是清末民初的社会动荡,还是抗战时期的舆论动员,它都试图以 “中立、公正” 的姿态立足,成为当时民众获取信息、了解社会的重要窗口,也让 “大公” 二字成为中国近代报业 “责任与公正” 的象征之一。

2022年是《大公报》创刊120周年。

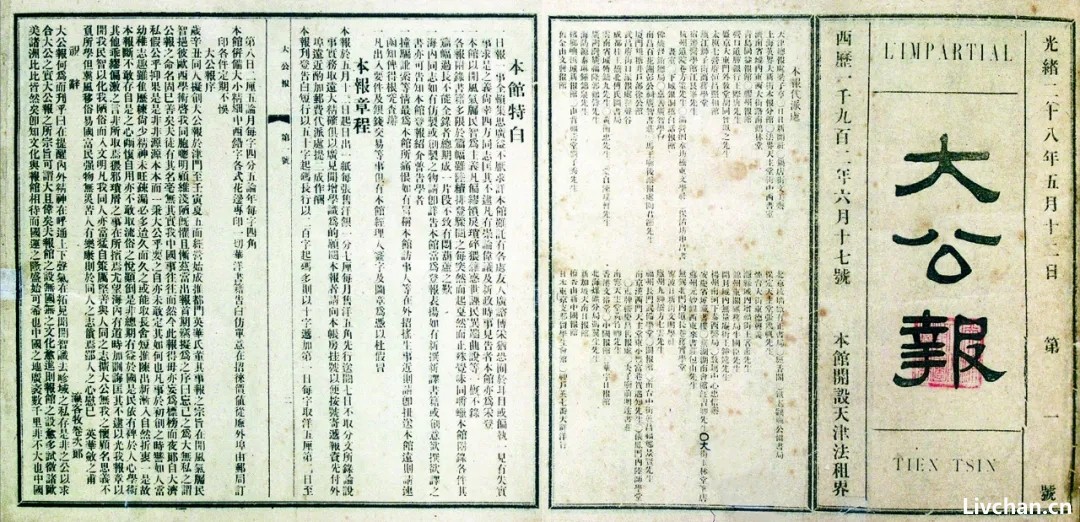

《大公报》创刊于1902年6月17日,是目前世界上仍在发行的历史最悠久的中文报纸。

2022年6月12日,习近平致信祝贺《大公报》创刊120周年。信中写到:

一个多世纪以来,《大公报》秉承“忘己之为大,无私之谓公”的办报宗旨,立言为公,文章报国,为新中国建设、改革开放和现代化建设,为香港回归祖国、保持繁荣稳定发挥了积极作用。进入新时代,《大公报》旗帜鲜明发出正面声音、凝聚社会共识,为维护香港社会稳定、增进香港与内地交流、促进人心回归作出了贡献。

希望《大公报》不忘初心,弘扬爱国传统,锐意创新发展,不断扩大传播力和影响力,为“一国两制”实践行稳致远、为实现中华民族伟大复兴的中国梦书写更为精彩的时代篇章。

《大公报》2022年7月1日头版

忘己无私是谓“大公”

120年来,这一中国历史上寿命最长报纸立言为公,文章报国,在华语世界享有很高知名度和影响力。

《庄子》外篇之《天地篇》记载,老子曾对问道于己的孔子说,“忘己之人,是之谓入于天。”许慎《说文解字》将“大”释义为:“天大,地大,人亦大。故大象人形。”清乾嘉学派代表人物段玉裁作注时,又引述老子在“天大”前补入“道大”,可见忘己被认为是入于天、近乎道的至高境界。

佛家则将“诸行无常,诸法无我,涅槃寂静”作为检验佛法的三法印,佛陀讲“无我”,意在引导人们去除“我执”,达到更高境界。

儒家传统中,忘己既是一种自我修身的追求,也体现为治国平天下的终极理想。《论语》载,“子在齐闻韶,三月不知肉味”,可谓闻礼乐而忘己;“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人也不堪其忧,回也不改其乐”,可谓勤践履而忘己;“朝闻道,夕死可矣”,更可谓求致知而忘己。王国维所言人生第三境界“众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”,这种功到事成后不经意的开悟贯通,也反证出“在路上”时的忘己。儒家理想中的“大同社会”,将“天下为公”视为“大道之行”的核心要义,亦是忘己无私的集中体现。

西方文明中有类似忘己无私的传统。苏格拉底为维护法治的权威性而慷慨赴死,布鲁诺为捍卫“日心说”而葬身火海。传承自古希腊的艺术强调忘我带来的灵感,正如后世大诗人尼采的名言,“抒情的天才独能感觉到一个画景象征世界从神秘的玄同忘我之境中产生”。

“大公”二字亦浓缩着中西方新闻界对客观公正的共同追求。梁启超曾提出办报四原则,即宗旨高而定、思想新而正、材料富而当、报事确而速。美国著名报人普利策也有形象比喻,倘若一个国家是一条航行在大海上的船,新闻记者就是船头的守望者。

大公报的创办往事

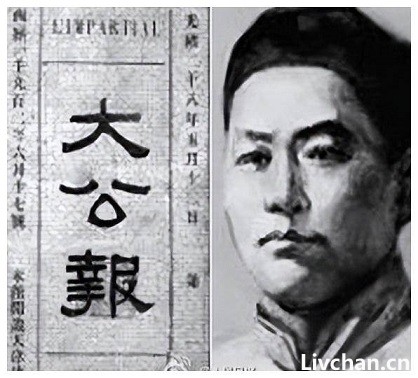

《大公报》的创办者,是我国著名表演艺术家、前文化部副部长英若诚的祖父英敛之,也就是英达的曾祖父。

英敛之姓英,名华,字敛之。是满洲正红旗人。自幼家贫,后靠自我奋斗而改变了命运,成为著名的文人学者和《大公报》、“辅仁大学”的创办者。

英敛之22岁时信奉了天主教,并与皇族爱新觉罗淑仲结婚。这两个重要的抉择,对他改变命运和日后发展起到了关键作用。

1901年春天,在云南蒙自法国领事馆任职的英敛之回到天津,一位叫柴天宠的天主教朋友和他商议,准备集股办一个报馆,请英敛之主持。

英敛之正在无聊之际,立即应允并积极进行筹备,进展十分顺利。

到第二年夏天,《大公报》在天津法租界正式诞生。

英敛之作为《大公报》的主要创办人,自任总理、撰述、编辑等职务,总揽言论和经营全权。

《大公报》诞生以后,依靠外国势力和教会的支持,依仗地处租借地的优势,以“敢言”而著称于世,宣传君主立宪,要求慈禧撤帘归政,在社会上有一定影响。

1902年6月17日,《大公報》創刊。

但是,英敛之当初答应办报,是因为理想破灭,穷极无聊,为寻得一个职业,解决温饱问题。

由于英敛之兴趣本不在办报,而且袁世凯阴谋称帝时,又曾对《大公报》进行抨击打压,报馆经营状况很不好。

因此英敛之主政十年之后,便把《大公报》卖给了其中的一个股东——王郅隆。

王郅隆原是天津的一个“混混”,后来自己经营妓院,与安徽督军倪嗣冲相识并成为好友。

王郅隆在军需生意和盐业生意中发了财,成为暴发户,也成为《大公报》的大股东之一。

英敛之离开《大公报》之后,退居北京香山静宜园,专心研习教义,热衷办学,创办“公教大学”(后改为“辅仁大学”),成为北方著名的天主教领袖。

王郅隆接手《大公报》时,已经是1916年,此时英敛之已经退居北京,不问报馆政事了。此次转卖,是全部产权和管理权。

《大公报》自王郅隆接手后,进入它的第二个发展阶段。

由于王郅隆与安徽军阀倪嗣冲的关系,他又结识了段祺瑞的智囊徐树铮。

徐树铮作为“安福俱乐部”的组织者,被称为“安福系”,以拥护段祺瑞政府为主要任务。

王是“安福系”的重要成员之一,而徐树铮就是他的后台。

王郅隆接办《大公报》后,《大公报》就成了“安福系”的机关报。在社会上的口碑反而日渐衰微。

1925年,随着“安福系”的垮台,王郅隆的地震死亡,《大公报》也奄奄一息,停刊关门了。

“三巨头”接手,《大公报》重振雄风

王郅隆死后,由吴鼎昌、张季鸾、胡政之接办“新记公司”《大公报》,并于1926年9月1日复刊,由此进入《大公报》发展的第三个阶段。

这一阶段是《大公报》在旧中国时期发展较好、影响较大的一个重要阶段。

吴、张、胡三人是在日本留学时的同学和朋友。

他们在一次散步中,偶然发现在日租界旭街(今天津市和平路)上有一个大门紧闭的老报馆。灵感上来,决定把它买下来,重振旗鼓。

他们商定,由吴鼎昌出资5万元(据说这5万元还有其他股东),购买《大公报》的招牌、财产、房子。

由张季鸾、胡政之全力办报,三年内不得在外兼职,吴鼎昌负责他们俩的生活费用。

吴鼎昌任社长,胡政之任总经理兼副总编辑,张季鸾任总编辑兼副总经理。

由此,新《大公报》以整齐的管理阵容和焕然一新的面貌重新出现在人们面前,再次引起社会关注。

吴、张、胡三人接办《大公报》以来,确立了“不党、不卖、不私、不盲”八字方针。

秉承言论独立,不盲从,不接受任何方面收买的原则。

他们三个人分工明确,互不干涉,配合默契,各显所长。

吴鼎昌的钱,张季鸾的笔,胡政之的管理,出神入化地把《大公报》从奄奄一息状态中挽救过来,成为一份内容丰富多彩、版面新颖别致、令人耳目一新的大报。

因此,在《大公报》的发展史上,吴、张、胡被人们称为报馆的“三巨头”,对《大公报》的发展壮大做出了重要贡献。

吴鼎昌毕业于日本高等商业学校,1910年回国后,考取“经济特科”进士,任翰林院检讨,并进入金融业,曾任民国农商部次长等职。

他想办报,是因为政治失意,寂寞无聊,一则可以抓一个舆论工具,为自己重新登上政治舞台作为阶梯,二则看准了办报的经济利益。

吴鼎昌虽然是社长,但他不懂办报。因此只管出钱,很少干预报馆的行政工作,这样一来反而与张、胡形成了良好的配合关系。

张季鸾是山西人,1888年出生。1905年赴日留学,1911年归国,开始从事报业工作。

先是在于右任创办的《民立报》工作,后委派到北京创办《民立报》。

1917年任《中华新报》主笔,兼上海《新闻报》驻京特派记者。成为著名的编辑、记者和社会评论家。

张季鸾笔锋犀利,敢于直言,对社会政治腐败和丑陋或隐晦抨击,或肆意讽刺,文章很受广大读者的欢迎。

张季鸾主持《大公报》笔政多年,是《大公报》受到社会欢迎的重要原因。

1941年,《大公报》获得美国密苏里新闻学院的奖章,这是新闻界一个很高的荣誉,此前只有日本《朝日新闻》曾获此奖。

张季鸾出席新闻界为此召开的庆祝大会之后,不久就病逝了,死时只有53岁。

胡政之是《大公报》行政事务的大管家。他生于1889年,是三个人中最年轻的。

胡政之1906年赴日留学,进东京帝国大学法科学习。

1911年归国后曾做过法院推事、教师、秘书长等职务,曾代表《大公报》参加过1918年的巴黎和会。

由于胡政之曾经在王郅隆主办的《大公报》担任过经理和总编辑,所以旧《大公报》营业部和工厂的职工,大多都是胡政之的老部下。

因此,胡政之一旦开始筹备新《大公报》,那些有经验的旧部很快就被他召集起来,包括派驻各地的记者和一整套写作班子。

胡政之有人、有经验、有管理才能,是个出色的经营者和实干家。

据当时在《大公报》工作的人回忆,胡政之“表情严肃,但不难接近”,“任何问题都可以当机立断,绝不模棱两可,拖泥带水”。

吴鼎昌、张季鸾、胡政之各有特色,各有所长,把《大公报》办得风生水起,成为旧中国最有影响的大报之一。

以上是《大公报》在旧中国时期历史沿革的三个阶段。

其中1926年以后由吴鼎昌、张季鸾、胡政之接办主政的《大公报》,是旧中国时期《大公报》发展的辉煌阶段。

《大公报》吴、张、胡“三巨头”在中国新闻史中具有重要的地位。抛开他们的政治立场来说,他们对中国报业的贡献是众所周知、功不可没的。

建国以后,《大公报》几经改组,名称也曾有变化。成为主要报道财经消息的一家全国性报纸。

而香港《大公报》则继续在香港出版发行。

二十世纪八九十年代,《大公报》为香港的平稳过渡、顺利回归发挥了舆论先导作用。

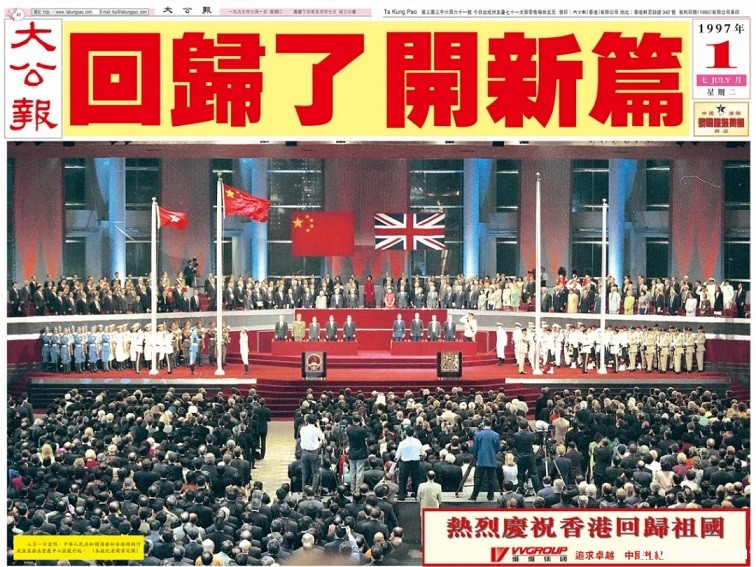

1997年7月1日,《大公報》慶祝香港回歸祖國版面。

香港回归后,《大公报》立足香港,背靠祖国,面向世界,及时传递中央声音,团结凝聚香港社会各界,支持特区政府依法施政,忠实记录和推动“一国两制”成功实践,为香港的繁荣稳定作出了积极贡献。

2016年,香港《大公报》与香港《文汇报》合并,组建”香港大公文汇传媒集团“。《大公报》也加快融合发展步伐,开始了新时期又一个蓬勃发展的阶段,实现了全媒体跨越式发展,传播力影响力不断增强,形成了“立足香港、面向全球华人”的全媒体传播格局。在支持香港拨乱反正,推动香港融入国家发展大局,促进人心回归过程中,发挥了爱国爱港传媒旗舰的作用。

本文综合中国新闻社、大公文汇、新华社、搜狐柠重、等整理