国家不会忘记——抗日时期的香港和西藏人民的爱国抗战行动

繁体

01

当年香港人的这碗「爱国饭」,让人感动落泪

香港市民争相奔走,支援祖国抗战。

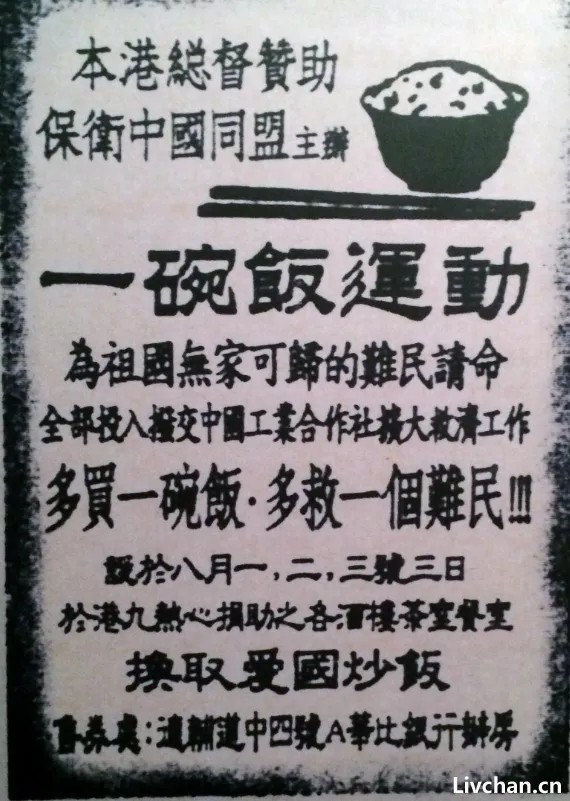

1941年8月,香港街头人来人往,市民争相用2块钱买一碗炒饭。平时「即使是一根火柴钱也都要掂掂份量」的市民表示,「买一碗饭运动餐券不能小气」。 他们将这碗炒饭誉为「爱国饭」、「救国饭」。

「一碗饭运动」宣传海报。

香港市民举家去吃「爱国饭」,家境贫寒的,买一碗回去全家分享;生病、老迈不能出门的,会託人捎带一份。

「一碗饭运动」共筹得2万馀元善款,全部捐赠支持内地抗战事业。这是香港支援国家,支援抗战的一个歷史缩影。

大义输财 共赴国难

早在1932年2月,一支由20馀人组成的香港医疗救护队,前往上海救治「一·二八」事变抗日伤兵。

香港医护人员在上海欢送十九路军士兵伤愈出院。

随后香港东华医院举行筹款集会,赈济「一·二八」事变上海难民,将所筹33000元捐款匯往上海。 抗日战争全面爆发,香港街头更捲起一场「义卖救国」热潮运动,小商小贩捐献钱款支援抗战。

中环皇后大厦前一名女学生卖花筹款救助难民。

香港爱国华侨与各界民众踊跃募捐,将海量物资输送至内地战场。

1937年7月31日,香港多个社团组织华北兵灾筹款联席会议,为「七七」事变来受兵灾影响的内地民众筹款。

1938年1月,八路军驻香港办事处在香港成立。据统计,八路军驻香港办事处收到海外华侨捐款共计220万元,并在香港购置了大批军械和医药等军需物资,通过广州、武汉办事处转送到前方抗日部队。

八路军驻香港办事处旧址:现皇后大道中18号。

1938年底起,大量为逃避日军的难民南下,香港多家慈善机构及民间团体为难民们提供住所、医疗和食品救助。 同时,香港也是祖国从国外输入军用物资的重要渠道,各类军用物资从香港经由广九铁路转运至一缐。据官方统计,广九铁路日均运输量在140-400吨。

笔耕不辍 声援抗日

除物资援助外,文化先驱在香港笔耕不辍,以报刊、影像吶喊助威。

1934年2月6日,香港首部抗日爱国题材电影《战地归来》公映。 全面抗日战争爆发后,宋庆龄在香港创办保卫中国同盟,利用香港国际联繫广泛等有利条件,通过出版《保卫中国同盟新闻通讯》等方式,把中国民众的深重灾难和中国战场的紧迫需要传达给国际社会。

保盟中央委员会合影。左起:爱泼斯坦、邓文钊、廖梦醒、宋庆龄、克拉克夫人、法朗士、廖承志。

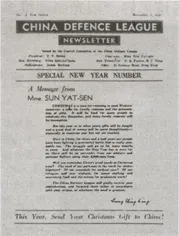

保盟《保卫中国同盟新闻通讯》英文版。

1938年8月13日,《大公报》刊登在香港的第一期报纸就突出报道了香港人纪念淞沪会战的活动。之后,《大公报》将文艺副刊作为抗日宣传重要阵地,发表反映抗战的散文、小说、诗歌,还刊载来自延安的文学作品。

《大公报》1940年2月刊登《日支新关系调整要纲》,更是将汪精卫的投敌卖国阴谋公之于众,引发国人齐声挞伐。

1938年茅盾在香港积极投身文化抗战,以笔为刃宣传抗战思想,在唤醒香港民众民族意识、号召海外华人同赴国难方面发挥积极作用。

1941年4月8日,《华商报》在香港创刊发行,积极宣传中国共产党抗日民族统一战缐方针、政策,揭露日本帝国主义侵华罪行,对港澳同胞、海外华侨及国际进步力量产生较大影响。

组织武装 抗击日寇

1941年12月25日,日军佔领香港。在被日本侵佔的三年零八个月里,香港如同炼狱。

1941年12月8日,日军越过深圳河入侵香港。

香港人口由日佔前的160万,战后跌至60万,除部分离港外,很多人被杀死或饿死。日军姦杀大批医护人员,不少人被虐杀肢解。

日军飞机轰炸香港。

香港沦陷后,香港同胞并未屈服,而是与内地抗日力量联动抵抗。

1941年12月25日,香港沦陷,日军入城。

1942年2月,东江纵队港九独立大队在西贡成立,这支由中国共产党领导的抗日游击队以香港本地农民、渔民、工人和知识青年为主体,后来发展至近千人。

日佔时期,港九大队粉碎日军十多次大规模扫荡,破坏日军交通缐、袭击据点、营救盟军战俘,对日本在香港的统治造成极大威胁。 香港沦陷期间,港九大队至少115人为保卫香港献出生命。

如今,香港两处国家级抗战设施、遗址,乌蛟腾抗日英烈纪念碑和斩竹湾抗日英烈纪念碑均与港九大队密切相关,承载着香港抗战的歷史记忆,也纪念着三年零八个月黑暗中无数抗击日寇的港九大队士兵和人民。

虎口脱险 营救文化名人

香港沦陷后,宋庆龄、何香凝、柳亚子、邹韬奋、梁漱溟等数百名知名文化人士和民主人士尚在港开展抗日救亡工作,处境十分危险。

文化和民主人士化装成难民通过日军岗哨。

中共中央指挥、部署广东人民抗日游击总队(东江纵队前身),立即实施「秘密大营救」,将数百位文化界人士从香港转移至广东抗日根据地,保存了中国文化命脉,为新中国文化建设留存有生力量。

廖承志在广州与脱险的文化界人士合影(前排左起:茅盾、夏衍、廖承志;后排左起:潘汉年、汪馥泉、郁风、叶文津、司徒慧敏)。

除800多名爱国民主人士、进步文化人士及家属,还营救出一批国民党驻港人员和外国友人,并接应2000多名回国参加抗战的爱国青年。

从舆论宣传的吶喊到物资转运的奔波

从文人志士的坚守到普通市民的奉献

香港市民用热血与行动 诠释

「国家兴亡,匹夫有责」

香港心向祖国,与内地同胞休戚与共!

02

国家不会忘记|五世嘉木样活佛号召藏族同胞输财卫国,创下边民献礼纪录

“全中国人民动员起来,武装起来,参加抗战,实行有力出力,有钱出钱,有枪出枪,有知识出知识。动员蒙民、回民及其他一切少数民族,共同抗日。”

1937年8月,中共中央在洛川召开政治局扩大会议,通过了《中国共产党抗日救国十大纲领》,积极推动全面抗战。

日本发动全面侵华战争,中华民族到了最危险的时候。在民族危亡的紧要关头,以四川、云南、贵州、新疆、陕西、甘肃等地为主的大后方全力支援前线,输送战士、修筑工事、筹措军需、运输物资、捐献飞机武器,筑起抗战胜利的坚固基石。

从高原到戈壁,各族民众在“一切为着抗战胜利”的号召下以血肉之躯扛起重担。 抗日战争期间,为护河山,前线将士用血肉之躯抵御敌人的飞机大炮,后方各族人民无分贫富,积极筹措财物购置武备共抗外敌。

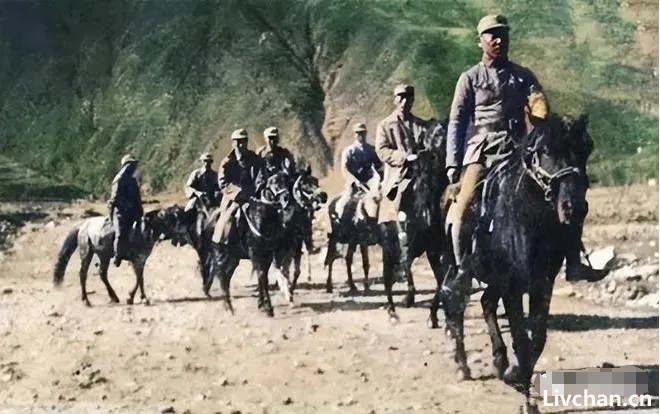

在四省涉藏地区,年轻的五世嘉木样借助自己的活佛身份,号召藏族同胞共御日寇、输财卫国,创下边民向国家献机纪录、边民向国家献礼最高纪录。

五世嘉木样于1916年4月出生于西康理化县(今四川省甘孜州理塘县),1920年9月在甘肃甘南拉卜楞寺举行坐床大典。抗战爆发以后,五世嘉木样活佛辗转多地宣传抗日、动员民众捐资捐物,在高原上书写了一段民族团结的壮丽诗篇。

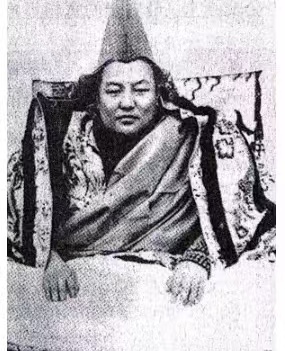

五世嘉木样活佛

1944年1月,应五世嘉木样的要求,一支身着藏装的代表团抵达重庆——这便是由拉卜楞地区108寺共同组建的“致敬团”。他们带来的不仅是边疆民族共抗外敌的团结意志,更有一份震撼全国的厚礼:折合90万银元的捐款,可购置30架战斗机。

“当时全国民众节衣缩食支援抗战的背景下,这一捐献规模一举打破边民献礼纪录”,中央民族大学教授、西藏自治区铸牢中华民族共同体意识研究中心特邀研究员喜饶尼玛告诉政知君,数据显示,1943年,拉卜楞寺所在的夏河县共5.6万余人,拉卜楞等地区总人口约50万。仅献机一项,以县人口计人均捐献超15银元,以地区人口计人均亦超1银元。

“当时的物价,每只羊值2银元左右,足见藏区民众付出之巨。” 喜饶尼玛认为,这种支援的意义远超物质本身,更推动了边疆地区捐助、慰劳等运动蓬勃开展,振奋了全国全民族抗战决心,沉重打击了日本帝国主义分裂中华民族的企图。

正如当时《边疆通讯》评价:“吾知各代表团此番载誉归去,定能将此意转达所属各部人民,俾能同深感奋。更望其他各地的藏胞,闻风兴起。” 事实上,抗战爆发以来,拉卜楞地区僧民曾多次进行爱国援助行动,五世嘉木样还曾亲命捐献逾千头牛羊、万张羊皮支援前线。

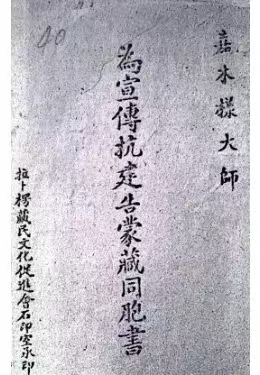

除了筹措、捐献财物,为了号召蒙藏同胞一致抗战,1943年7月,五世嘉木样在战乱岁月亲撰发表《为宣传抗建告蒙藏同胞书》,鲜明发出“愿国家万年永固”的民族团结之声。

文告直言:“前方的人,固应积极准备决战,光复河山。在后方的人,更应不分种族男女老幼,将人力、物力、财力,尽量的贡献中央,以加速最后胜利的来临!”

文中还特别强调“各民族应精诚团结,对于挑拨离间利诱蛊惑之言论行为,不可盲从附和”,并要求对“外来不良分子”盘查呈报。

“这直指抗日战争时期日本侵略者企图分裂中国、挑拨民族关系的阴谋。”喜饶尼玛说。

喜饶尼玛认为,这份文告虽为特定历史时期的产物,却生动诠释了中华民族共同体意识的核心要义:在危难中凝聚、在认同中扎根、在团结中巩固、在发展中共进。这段历史清晰表明,中华民族共同体意识并非抽象概念,而是在各民族共同应对挑战、追求共同目标的实践中不断铸牢的。

“今天,铸牢中华民族共同体意识仍需继承这种‘各民族休戚与共’的精神。”喜饶尼玛说,五世嘉木样活佛在战乱时期的呼喊,正是中华民族自觉意识的生动写照。藏族僧俗民众的义举无疑证明,真正的信仰从来都与民族命运同频共振,是融入血脉的实践担当。

喜饶尼玛表示,抗日战争中,藏族各阶层普遍行动起来的背后,是长期以来蕴藏在他们心中炽热的爱国精神的迸发,是他们强烈渴望建立一个强盛祖国的集中体现。

这段历史,见证了各族人民休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的伟大实践。

来源:大公文汇,政知见