他们发现了人体免疫系统的“宪兵”,监督免疫细胞不攻击人体自身。

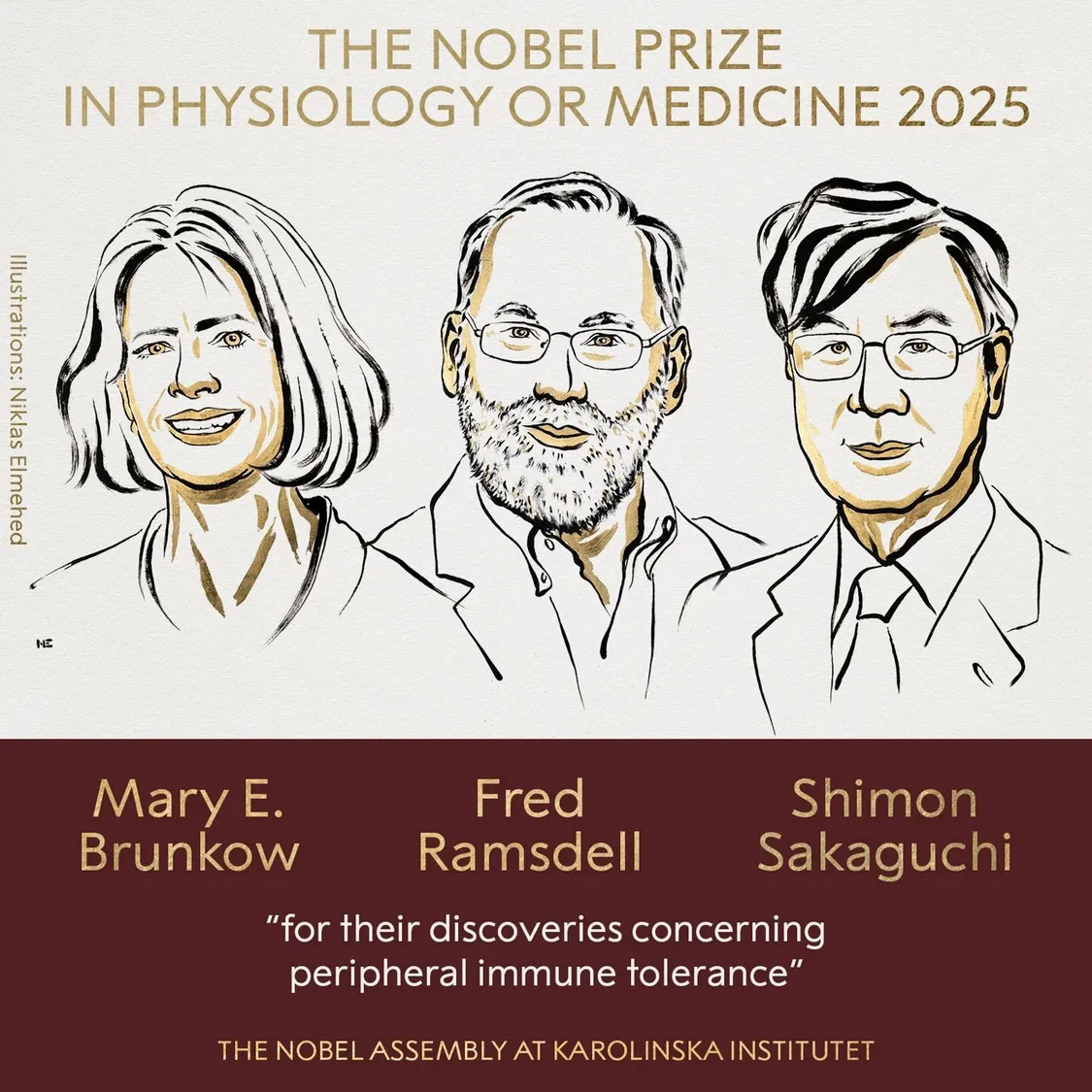

繁体2025年诺贝尔生理学或医学奖授予了美国科学家玛丽·布伦科(Mary E. Brunkow)、弗雷德·拉姆斯德尔(Fred Ramsdell)和日本科学家坂口志文(Shimon Sakaguchi),以表彰他们在外周免疫耐受机制方面的开创性发现 。他们的研究成果主要围绕调节性T细胞展开,解释了人体免疫细胞为何不会攻击自身组织 。

调节性T细胞的发现

- 1995年,坂口志文发现了一类具有免疫抑制功能的T细胞亚群——调节性T细胞。当时,科学界普遍认为免疫耐受主要依赖“中枢耐受”过程清除胸腺内可能攻击自身组织的免疫细胞,但坂口志文发现,即便经过中枢耐受过程,仍有一部分具有潜在攻击性的T细胞会进入外周组织,而调节性T细胞能监测其他免疫细胞,确保免疫系统耐受自身组织,从而防御自身免疫疾病的发生。

调节性T细胞的分子基础

- 2001年,布伦科与拉姆斯德尔在研究一种易发多器官自身免疫疾病的小鼠模型时,发现其病因源于关键基因FOXP3的突变。进一步研究显示,人体内该基因的突变会导致一种罕见而致命的遗传性自身免疫疾病,即免疫失调、多内分泌腺病、肠病伴X染色体连锁综合征(IPEX)。

- 2003年,坂口志文将这两项重要发现联系起来,证明FOXP3是调节性T细胞发育与功能的主控基因。缺乏FOXP3的小鼠无法产生功能性调节性T细胞,并迅速出现全身性自身免疫反应。

调节性T细胞的作用机制

- 调节性T细胞通过分泌抑制性细胞因子,如白细胞介素-10(IL-10)、转化生长因子-β(TGF-β)等,来抑制自反应性T细胞的活化。这些抑制性细胞因子可以调节免疫细胞的活性和功能,使免疫系统在攻击病原体后不会持续活跃,从而保护自身组织免受损伤。

研究的意义与应用前景

- 三位科学家的研究开创了“外周免疫耐受”这一重要领域,推动了癌症与自身免疫疾病的治疗进展。在自身免疫疾病方面,通过增强调节性T细胞的功能,可缓解或治疗1型糖尿病、类风湿关节炎等疾病;在肿瘤免疫治疗中,由于肿瘤可招募大量调节性T细胞抑制免疫攻击,研究者尝试拆除调节性T细胞的“保护墙”,以提升抗肿瘤免疫疗效;在器官移植领域,可将调节性T细胞从患者体外扩增后回输,或通过定向修饰引导至移植器官,降低排斥反应。

调节性T细胞的核心作用,就像免疫系统里的“宪兵”或“督查”,专门监督和约束其他免疫细胞,防止它们“失控”攻击自身组织。

当免疫系统遇到病原体(如细菌、病毒)时,负责攻击的免疫细胞(如杀伤性T细胞、B细胞)会被激活,就像“士兵”接到作战指令。但如果没有约束,这些“士兵”可能会误判目标,转而攻击健康的自身细胞,引发自身免疫疾病(如类风湿关节炎、1型糖尿病)。

上图由豆包AI生成

而调节性T细胞的作用,就是在“士兵”作战时全程监督:

1. 当“士兵”攻击病原体时,它会确保攻击力度适中,不伤及无辜的自身细胞;

2. 当病原体被清除后,它会及时“叫停”,防止“士兵”持续活跃引发过度炎症或自身攻击;

3. 一旦发现有“士兵”试图攻击自身组织,它会直接抑制其活性,甚至“开除”这些“失控士兵”。

简单说,它既是免疫系统的“纪律官”,也是维持自身稳定的“守护者”,这就是它的核心功能。

接下来给大家梳理调节性T细胞在特定疾病治疗(如癌症、糖尿病)中的具体应用案例,让大家更直观地看到它的作用。

以下是调节性T细胞在癌症和糖尿病治疗中的应用例子:

- 癌症治疗:

在肝癌治疗中,上海交通大学医学院团队联合免疫噬菌体生物技术公司研发了跨物种CCR8拮抗抗体IPG0521m。CCR8在肿瘤浸润性调节性T细胞上特异性高表达,IPG0521m能有效阻断CCL1诱导的STAT3信号通路。在H22肝癌小鼠模型中,IPG0521m治疗使肿瘤体积缩小75%,且呈现剂量依赖性。其作用机制是IPG0521m虽未改变调节性T细胞数量,但使CD8+T细胞浸润增加3倍,同时重塑了整体免疫格局,如增加CD8+T细胞中增殖亚群和NK细胞中细胞毒性亚群,减少髓系细胞中具有免疫抑制功能的MDSCs等。

- 糖尿病治疗:

中南大学湘雅二院开展了脐血调节性T细胞治疗1型糖尿病的研究,已进行了超过50例。对于合适的病人,该治疗方法能够改变免疫胰岛功能衰退的速度,更好地保护患者的胰岛功能,使患者的血糖、糖化控制水平更好,同时减少胰岛素使用的剂量。合适的病人主要指自身免疫性糖尿病且抗体阳性,同时具有一定胰岛功能,如刺激后的C肽要超过200个PMol的患者。