看不见的战争:文化渗透如何悄悄改变我们?

繁体什么是文化渗透?一场“不流血的入侵”

提到“战争”,我们会想到枪炮、军队,但还有一种战争,没有硝烟,却能悄悄改变一个国家的人心——这就是文化渗透。简单说,文化渗透就是“用文化当工具,悄悄改变人的想法”:比如通过电影、短视频、书籍,让对方慢慢认同自己的价值观,怀疑甚至放弃自己的文化和传统,最后从内部失去凝聚力。

就像邻居家的孩子,本来跟着爸妈学规矩、懂礼貌,自从天天跟外面不学好的人混之后,慢慢开始嫌弃家里的规矩“老土”,学别人说脏话、逃学——文化渗透的危害,比这还严重,它针对的不是一个人,而是一个国家的普通人,尤其是年轻人。

西方大国之所以热衷于搞文化渗透,是因为这种方式“成本低、见效慢但杀伤力巨大”:军事打击会引起反抗,经济制裁会让人警惕,可文化渗透藏在“电影、时尚、网络段子”里,看起来像“正常的文化交流”,让人放松警惕,等发现不对劲时,很多人的想法已经被悄悄改变了。

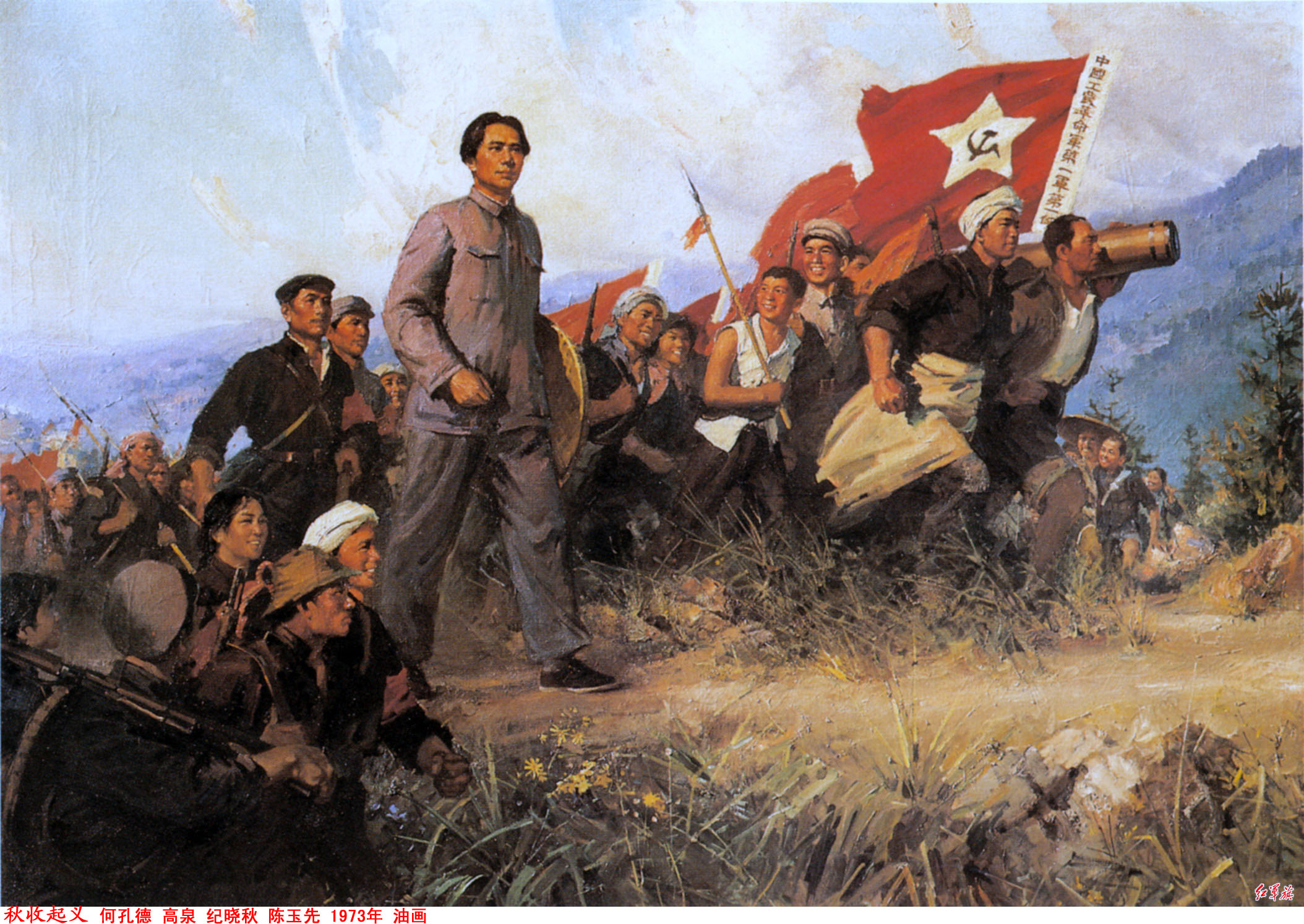

历史警钟:文化渗透如何从内部瓦解苏联?

提到文化渗透的破坏力,最典型的例子就是苏联解体。上世纪80年代,苏联本来是能和美国抗衡的超级大国,可短短十几年就分崩离析,其中,西方的文化渗透起了关键作用。

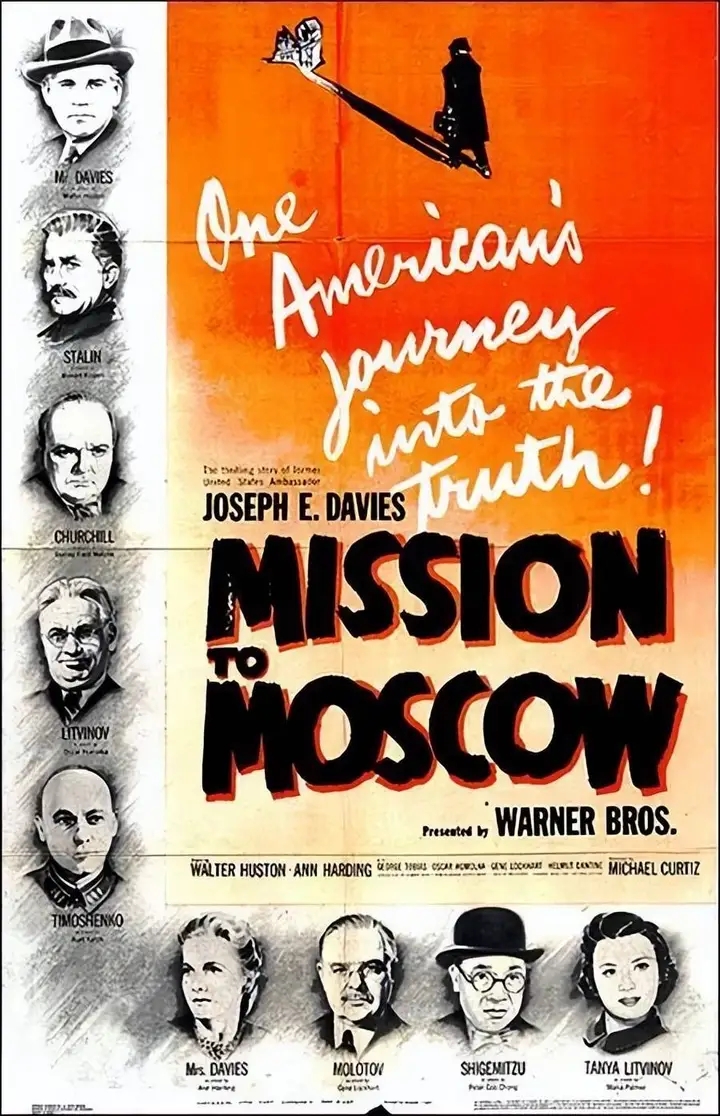

当时西方是怎么干的?首先是“用娱乐产品送价值观”。美国通过秘密渠道,把好莱坞电影、摇滚音乐送到苏联:电影里全是美国的高楼大厦、年轻人开跑车、买奢侈品的场景,对比之下,当时苏联物资相对紧张,很多年轻人看了之后,开始觉得“美国的生活才好,我们的制度不行”;摇滚乐里藏着“个人主义”“反抗权威”的歌词,苏联年轻人开始追捧牛仔裤、留长发,甚至模仿西方年轻人“反对传统”,对苏联的意识形态越来越反感。

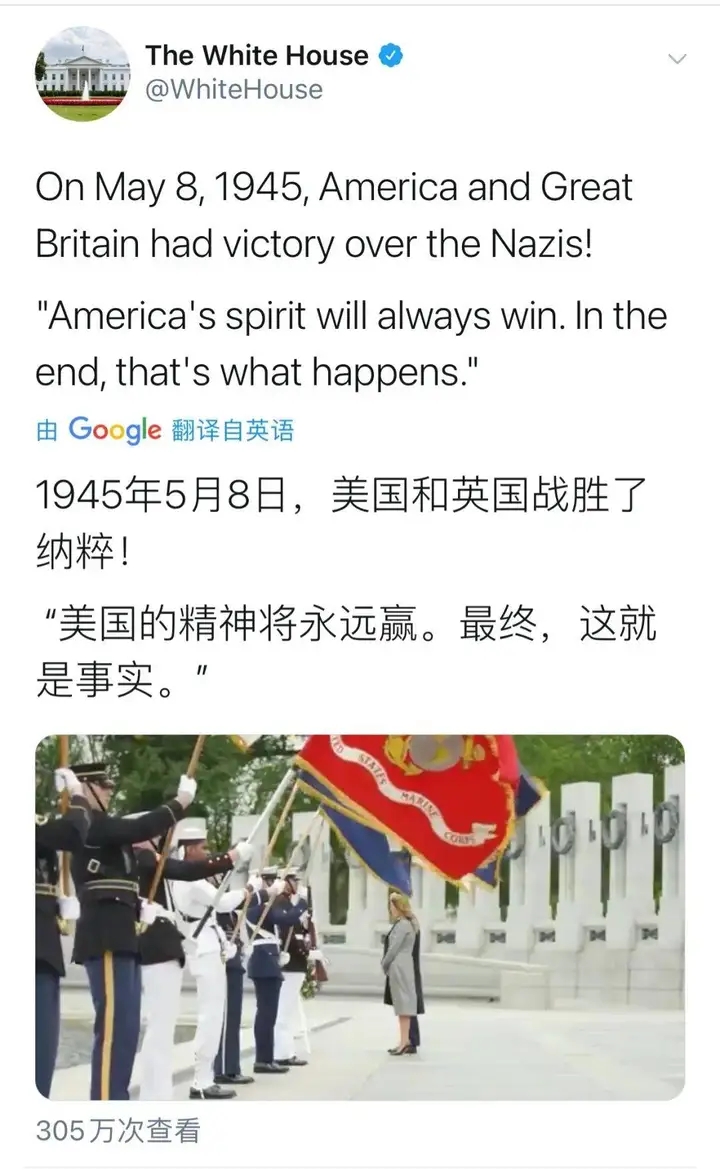

然后是“用舆论抹黑苏联历史”。西方资助了很多苏联的“异见学者”,让他们写文章、出书,抹黑列宁、斯大林等领导人,说苏联的历史“全是错误”,甚至否认苏联在二战中打败纳粹的贡献。这些内容通过地下刊物、广播(比如美国之音、自由欧洲电台)传到普通人手里,很多苏联人,尤其是知识分子,慢慢对自己国家的历史产生怀疑:“我们是不是一直活在谎言里?”

最后是“煽动内部矛盾”。西方通过各种渠道,放大苏联的社会问题:比如民族矛盾、贫富差距,说“这些问题都是制度造成的,只有推翻现有制度,学美国搞资本主义,才能好起来”。当时苏联领导人搞“新思维”,对这些渗透放松了警惕,结果越来越多的人相信“西方的路才对”,最后1991年,苏联解体,一个超级大国就这样从内部垮了——事后很多苏联学者反思:“我们不是被枪炮打败的,是被悄悄改变的人心打败的。”

从上个世纪到2025:文化渗透如何影响中国?

中国从上个世纪开始,就一直面临西方的文化渗透,只是不同阶段,方式不一样,到2025年,渗透的手段更隐蔽,也更贴近普通人的生活。

上世纪80年代,改革开放初期,西方文化通过“录像带、港台歌曲”进来:当时很多人追捧港台明星,模仿他们的穿着、说话方式,虽然大部分是正常的文化交流,但也有一些人开始觉得“西方的什么都好,中国的传统太老土”,比如有人说“春节不如圣诞节热闹”“京剧不如摇滚乐好听”,这就是早期的渗透影响。

到了2010年后,随着互联网发展,渗透手段变成了“网络段子、篡改俗语”。最典型的就是把我们的传统俗语改得面目全非,悄悄扭曲价值观:比如“穷养儿,富养女”,原话是“穷养儿志,富养女德”,意思是“对儿子要培养他的志向,别让他贪安逸;对女儿要培养她的品德,别让她丢礼仪”,可现在被改成“儿子要穷养,别给他钱;女儿要富养,要啥买啥”,结果很多家庭养出“自私的女儿”“自卑的儿子”,传统的育儿观被搞乱了。

还有“无毒不丈夫”,原话是“无度不丈夫”,后面跟着“量小非君子”,意思是“男子汉要度量大,不然不算君子”,可被改成“要做大丈夫,就得心狠手辣”,把“度量”改成“狠毒”,扭曲了中国人“仁义”的价值观;还有“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”,原句是“嫁乞随乞,嫁叟随叟”,意思是“就算嫁的是乞丐或老人,也要好好过日子,守本分”,现在被改成“嫁了鸡就跟鸡过,嫁了狗就跟狗过”,变成了“认命、不反抗”的负面意思,让年轻人误解传统婚姻观。

到2025年,最突出的渗透手段,就是“极端女权主义和男女对立”。很多人以为“极端女权”是为女性争取权益,其实背后有西方势力在推动,目的是分裂中国社会。比如在短视频平台上,有人故意煽动“男性都是压迫者”、“婚姻是女性的坟墓”,还编造“中国男性家暴率世界第一”、“结婚就是为了骗女性生孩子”这样的假话;还有人说“孝顺公婆是封建糟粕”、“女性不婚不育才是成功”,甚至骂“生二胎的女性是帮男性传宗接代”。

这些言论看起来是“为女性好”,其实是在破坏中国的家庭关系——我们都知道,家庭是社会的“小细胞”,家庭稳定了,社会才稳定。西方就是想通过制造男女对立,让年轻人不想结婚、不想生孩子,让家庭解体,最后从内部搞乱中国。比如2024年,某短视频平台上有个“女权博主”,天天煽动“不婚不育保平安”,后来被查出,她的账号背后有境外资金支持,发布的内容都是提前写好的“剧本”,目的就是搞乱年轻人的婚恋观。

除了男女对立,这些“陷阱”也是文化渗透

极端女权只是文化渗透的手段之一,还有很多我们日常能遇到的“陷阱”,看起来很普通,其实藏着渗透的小心思。

第一个是“历史虚无主义”。就是有人故意抹黑我们的历史英雄,说“岳飞不是民族英雄,只是封建王朝的工具”“文天祥抗元是阻碍统一”,甚至有人美化日本侵华历史,说“日本侵华给中国带来了现代化”。2023年,有个大学老师在课堂上骂岳飞“愚忠”,被学生举报,后来调查发现,他经常看西方的历史书籍,慢慢被洗脑,觉得“西方的历史观才对”。这种行为的目的,就是让我们忘记自己的英雄,失去民族自豪感——一个国家的人如果不尊重自己的英雄,就像孩子不尊重自己的父母,很容易被别人影响。

第二个是“消费主义陷阱”。西方通过广告、网红,让年轻人觉得“必须买奢侈品才叫精致”“超前消费才叫时尚”,比如有人说“女生一定要有个LV包,不然没面子”“月薪5000也要买苹果手机”,结果很多年轻人变成“精致穷”:每个月工资花在奢侈品、网红打卡上,欠了一堆信用卡,却连基本的生活保障都没有。2025年,某调查显示,20-30岁的年轻人中,有30%存在“超前消费”,其中很多人是受了“西方消费主义”的影响,觉得“能花钱才叫成功”,忘记了中国传统的“勤俭持家”。

第三个是“网络意识形态渗透”。很多博主看似在讲“生活、时尚”,其实悄悄传递西方价值观。比如有个美妆博主,每次直播都要提“西方的化妆品才安全,中国的都是劣质货”;还有个旅游博主,拍视频时说“日本的街道比中国干净100倍,中国人素质差”,这些话看似是“个人感受”,其实是在贬低中国,抬高西方,让观众慢慢觉得“中国不如西方”。2024年,多个这样的博主被平台封禁,原因就是他们接受了境外资金,专门做“抹黑中国”的内容。

面对文化渗透,我们能做些什么?

文化渗透虽然隐蔽,但不是没办法应对,普通人只要记住“守住自己的根,理性看世界”,就能不被影响,甚至还能保护身边的人。

首先,要“了解真正的传统文化”,别被篡改的内容骗了。比如看到“穷养儿,富养女”,可以去查一查原句和出处,知道传统育儿观是“养志、养德”,而不是“给钱、不给钱”;比如过传统节日时,多了解节日的由来,比如春节要团圆、清明要祭祖、中秋要赏月,这些都是我们的文化根脉,了解得越多,就越不容易被“西方节日更热闹”的说法影响。像很多家庭,现在会在春节教孩子写春联、贴福字,在端午包粽子,这就是在传承文化,也是对抗渗透的好办法。

其次,要“理性看待网络信息”,别跟风传极端言论。看到“男性都是坏人”“中国什么都不好”这样的话,先别生气,也别转发,而是想一想“这是真的吗?有没有证据?”比如有人说“中国男性家暴率第一”,可以去查国家统计局的数据,就会发现这是假的;看到有人抹黑英雄,要知道“英雄是我们的骄傲,不能让别人随便骂”,比如岳飞、文天祥,他们是为了国家和民族奋斗的人,值得我们永远尊重。2025年,很多学校会组织学生“学英雄事迹”,就是为了让年轻人学会理性判断,不被虚假信息骗。

然后,要“支持国产文化产品”,让好的中国文化被更多人看到。比如看电影时,多看看《觉醒年代》《长津湖》这样的国产好片,它们讲的是中国的历史和精神;刷短视频时,关注“传承传统文化”的博主,比如教汉服制作、讲传统故事的账号;买东西时,别盲目追求外国品牌,国产的很多产品质量好、价格实惠,比如华为手机、李宁衣服,支持国产,就是在支持中国文化的发展。

最后,要“守护好家庭和身边人”。比如家里有年轻人被极端女权影响,觉得“结婚不好”,可以跟他好好聊,讲一讲中国传统的“家庭和睦”,比如爷爷奶奶的婚姻故事,让他知道“婚姻不是陷阱,而是互相扶持”;比如看到朋友盲目超前消费,可以提醒他“勤俭是美德,别被消费主义骗了”。家庭是对抗文化渗透的“第一道防线”,只要家庭里的人都有正确的价值观,就能挡住很多不良影响。

其实,文化渗透不可怕,可怕的是我们“忘记自己是谁”。中国有5000年的文化,有岳飞、文天祥这样的英雄,有春节、中秋这样的传统,这些都是我们的“根”。只要我们守住这个“根”,理性看待世界,既不盲目排外,也不盲目崇洋,就能在这场“看不见的战争”中站稳脚跟,让我们的文化和国家,一直稳定发展下去。

来源:跨域知见录