界面文化专访《生还》导演高群书:我不愿意拿抗联题材去割韭菜,良心过不去

繁体采写 | 张友发

编辑 | 姜妍

高群书执导的第一部电影《东京审判》上映于2006年,当时关于远东国际军事法庭对日本甲级战犯的国际审判有70年没有大众影像产出。在前期准备时,高群书跑了很多图书馆都没有收获。直到他的一位助理从自己的母校图书馆找到了一本《东京审判百名记者法庭实录》,才让电影有了拍摄的依托。

这种缺失并不仅仅是学术层面的遗憾,更意味着社会公众与历史之间的隔阂。《东京审判》的上映,也完成了对历史影像的一次填补。

近二十年后,高群书再次执导了一部具备打捞历史意义的电影《生还》,这部电影关注的对象是在如今的抗战叙述中几乎被遗忘的队伍——东北抗日联军,描述了抗战后期三万东北抗日联军战士仅余七百生还者的真实历史。

在电影上映前,抗联对很多人而言只是一个历史教科书中的名词,它的存在是抽象的、概念化的,缺乏系统化的影像记忆,难以与个体情感发生连接。

高群书试图打破这种隔阂。电影取材于东北抗日联军战士李敏的回忆录,以12岁女战士李童的视角展开抗联的残酷现实。在影片中,抗联的队伍呈现出极为复杂的构成:有像李童一样十二岁便参军的少女,也有受过高等教育的知识分子,更有曾经的“山大王”。他们聚集在林海雪原之中,面对的是如幽灵般具备压迫感的日军。

图源:片方

《生还》讲述了抗联的“悲壮牺牲”,也展现了他们在历史进程中的支点作用。这支近乎被遗忘的队伍,对抗日乃至解放战争都作出了巨大的贡献,抗联的生还者突围后渡江来到苏联,日后参与了苏军对在东北的日本关东军的进攻,又在解放战争时期为第四野战军在东北站稳脚跟立下了巨大功劳。

打捞被主流话语遗忘的抗联历史,让这部电影具备了更多电影文本之外的意义。这和高群书对历史的长期关注有关,他告诉界面文化,“我对历史特别感兴趣,尤其是被边缘化的历史叙事。”

为了更客观地还原这段历史,高群书在拍摄时采用了近乎纪实的手法,启用了去明星化的阵容,回归一种更加质朴的拍摄方式。他选择了远离流量,但更接近历史的方法,“如果要这个电影作为纯粹的商业项目,用电影手段,叙事手段,包括流量明星,观众只是看一个电影。”

作为故事的原型,晚年李敏沉浸在对这些逝去战友的回忆中,并且呼吁将历史书中的八年抗战改为十四年抗战。2017年,教育部下发文件将全国中小学课本中的“八年抗战”说法全部改为“十四年抗战”,而李敏则于第二年去世。高群书感叹,“(她)这一生最后画了一个非常伟大的句号。”

作为深耕国内影视行业多年的导演,高群书说自己现在就拍两类电影,挣钱的电影,或者虽然不挣钱但让被忽略的历史被打捞留存的电影,“到这个岁数,我们想怎么能留下点东西给这个世界。”

01

打捞抗联史

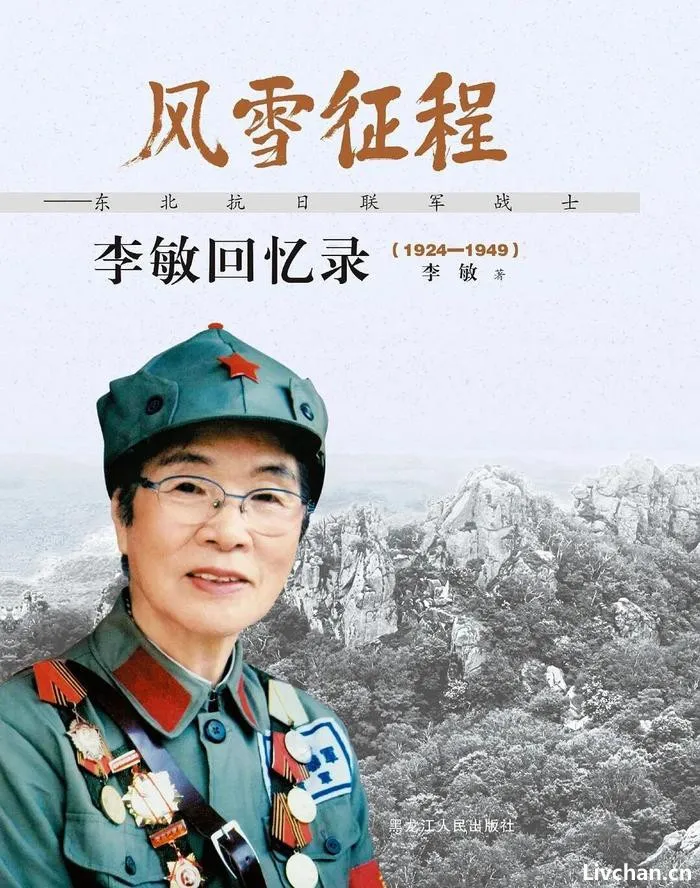

界面文化:什么时候开始有拍《生还》故事的想法的?为什么选择用《风雪征程——东北抗日联军战士李敏回忆录(1924—1949)》来作为故事的蓝本?

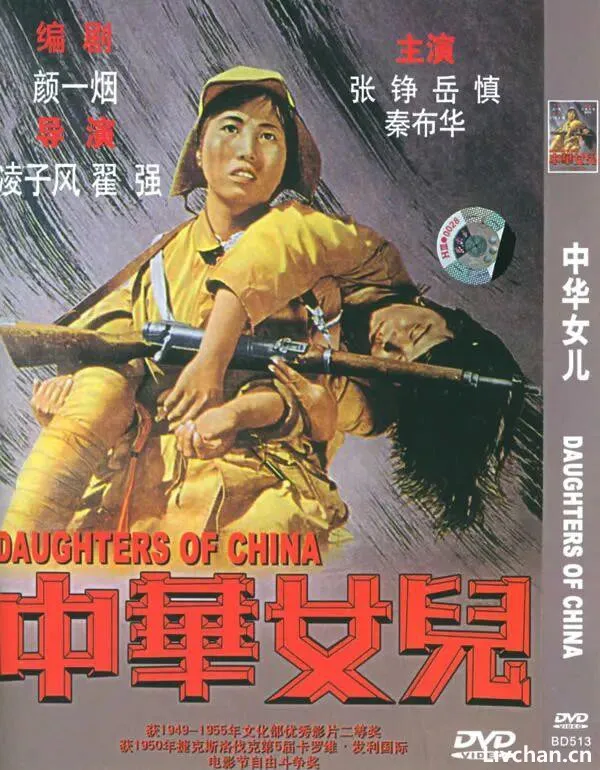

高群书:十年前就有了。这部电影是为抗战胜利80周年纪念拍的,当时电影局想做抗联题材,我一直对此感兴趣,但具体题材选择了很长时间。英烈题材有人拍过,凌子风1949年就拍过八女投江,杨靖宇、赵一曼也各有两部作品。

图源:豆瓣

后边就很少人拍了。因为抗联队伍构成复杂,处境也比较艰苦。抗联是中国革命三大最艰苦之一(长征,三年南方游击战,抗联),而且是“最最艰苦”,因为孤悬在伪满洲国的腹地,日军的统治非常严密。

研究资料时,我发现了李敏,她退休后一直在呼吁把八年抗战改成十四年抗战,写到教科书里,2017年教育部落实了,2018年她去世,这一生最后画了一个非常伟大的句号。

李敏是12岁参加抗联,抗联更像个家庭,来源都比较复杂:有城里人,在山沟里活了一辈子的人,有土匪。所谓联军就是一个原则,只要打日本人都可以参加,比如金日成是朝鲜人在抗联第2军。谢文东、李华堂原来是有山头的土匪。

早年东北义勇军太分散,后来在中国共产党领导推动下,才整合出有建制的抗联。抗联从成立时的十一个军,三万多人,最后只剩下七百多人,你想想这是什么惨状,但大部分人不知道这段历史。

于是就先看李敏的回忆录,看周保中的《东北抗日游击日记》,李在德的回忆录。那时候回忆录写得都比较真实,抗联战士常年在深山老林,大部分人连名字都没留下就牺牲了。他们经常在山林里发现冻僵的战士遗体,也就是雪雕。

但牺牲值得尊敬,活下来的人也值得尊敬,他们活下来是多少人牺牲保护他们回来,《生还》有个主题就是保护。每次突围都是男兵在外面阻击保护女兵突围,女兵保护孩童。

李敏 著

版本: 黑龙江人民出版社

出版年: 2012-12

界面文化:电影没有刻意追求情节冲突,反而用一种更加真实的视角讲述了这段故事,故事的整体基调是怎么确定的?

高群书:我觉得这么拍更合适。如果这个电影作为纯粹的商业项目,用叙事手段,流量明星,观众只是看一个电影。但我觉得这个电影不管票房好不好,都能留下来。到我们这个岁数跟你们岁数不一样,我们想怎么能留下点东西给这个世界,不太去想挣多少钱了。

界面文化:这是一个主动的决定?

高群书:当然。全部用新面孔,让观众就当真地看,不会因为明星(跳戏)。实际上电影中17岁的角色小马就是奔着流量明星去的,后来想想没必要。十年、一百年后再看,就当纪录片、史料看。

南京大屠杀有影像资料,但抗联没有的,只有一些照片,他们没有战地记者和照相设备,就打下一个县城之后,去县城里拍几张照片。但抗联战士写了很多回忆录,都写得都很具体,后来有些纪录片反而做得不完整。

界面文化:怎么看口述史这种形式?会不会用这种更个人化的视角的历史呈现,有 “打捞” 的感觉?

高群书:我本身是学新闻的,从90年代就特别喜欢口述实录。口述历史的好处一是亲身经历真实性,二是情感性。亲历者写晚年回忆都很有情感,对战友牺牲感受都很真切,文字很质朴。所以我看到这些回忆,觉得就别虚构了,真实的历史已经这么生动这么能打动人。

冯骥才 著

版本: 文化艺术出版社 2014-6

界面文化:当年你在拍摄《东京审判》的时候,也说过“庭审中的每一句话我都可以在史料中找到出处”。

高群书:拍《东京审判》跟《生还》异曲同工,那个题材也是70年没人聊过,也是在打捞。但《东京审判》之后,大家都知道了东京审判是由一个中国人主导,把这些战犯送上绞刑架。

界面文化:大众之前没有这个认知。

高群书:连资料都没有。我接到剧本的时候,在网上只找到了非常简单的介绍,关于梅汝璈只有一句话——如果不能把日本战犯送上绞刑架,我无颜见江东父老,宁可蹈海而死。我在国家图书馆也没找到东京审判的资料,后来还是有个助理南京师大毕业,在他们历史系的图书馆找到了庭审的法律文书,还找到一本书《东京审判百名记者法庭实录》。

拍的时候定义两个原则,第一必须符合国际法法律程序,第二,必须都有出处。法庭上的发言得严谨,不能去编造。

公映之后,我请电影中角色向哲浚的儿子在北京吃饭,他说美国国会图书馆有东京审判全部的影像资料,5000美金就可以复制。这个审判持续了两年,每天都有人在记录,但可惜我们拍摄的时候不知道。

界面文化:在学习历史时,有些高中历史老师会放映这部电影,某种程度上变成了历史的延展。

高群书:拍《生还》也是这个目的。说实话抗联到底怎么回事?有一句话叫一将功成万骨枯。电影结尾李童说想念那些身边死去这些战友,没有他们就不会有她的生还。其实我们今天生活也是那些人换来的,李敏到晚年之后,也天天念叨那些人那些事。

界面文化:抗联的历史其实跨度很长,怎么去做素材取舍?

高群书:电影就是突围,过江,享受社会主义,打回来这四个过程,实际上是他们的后期抗战史。

当时看李敏回忆录有一点打动我,就是他们第一次到苏联,以前都是他们的首长讲课,未来中国跟苏联一样走社会主义道路。

当他们一头撞进了社会主义的怀抱,才发现社会主义这么好。从山里打过黑龙江之后,有面包吃,还能洗澡。翻译第一次把李童领到有瓷砖的厕所,她不知道怎么上又回来了,因为在山里都是找个坑解决。

他们进入社会主义有惊喜感,这就是未来的生活,更坚定了打回来的信心,过去社会主义是一句话,现在社会主义有了形象。

界面文化:之前我并不知道抗联有一支分队去了苏联,还参与了对东北日军的进攻。

高群书:更重要的是协助苏军管理57个城镇。当时共产党军队出关是空着手,武器粮食都没带,官兵们间流传的说法是:“东北遍地是物资,枪炮要多少有多少。”结果苏军不给,因为和南京国民政府有友好协议。苏军把大工厂都拆走了,顾不上下边城镇。在那儿抗联的七百多人说了算,就把日军留下的武器和兵工厂都给了八路军。八路军这才有了武器、衣服和粮食。

当时我们部队要从南满到北满,经过很多苏军检查点,必须是苏军的卫戍区正司令盖章,抗联战士担任的副司令无权盖章,抗联的领导就偷刻了一个萝卜章,部队才从辽宁到了黑龙江。

后来也是周保中找金日成绕道朝鲜,都是抗联这帮人做的。抗联为后来的解放事业打下了一个坚实的基础。

界面文化:除了抗日时期的贡献,在之后解放战争里的作用大家也都不太了解。

高群书:不但你们不了解,连东北的精英阶层也不一定了解。他们问你这是从哪来的?我说都是从各种回忆录史料里总结梳理,本来历史都有,但是没人去传播。所以《生还》我更在意是打捞和传播,告诉大家抗联的艰苦,战士怎么活下来。

02

寻找边缘化的历史叙事

界面文化:从《东京审判》到《生还》,你是会本身对打捞相对于主流、大众化的历史外的内容感兴趣?

高群书:是,我上学时历史分是最高,应该被北师大历史系录取,但是选择了新闻,就还是想当记者,作家。我对历史特别感兴趣,尤其对被边缘化的历史叙事。主流历史随处可见,话语权都定性了。

但你想想,这段被遗忘的历史也都是三万多抗联战士,打到剩下七百多人,很多人连名字都没留下。我们也有意识地让电影群像感更强,尤其是牺牲的那部分战士,影片用的是李童视角,李童置身于此,所有内容都是她看到的。

界面文化:一些稿件说电影是纪实风格。

高群书:是纯写实,不是相对写实。尤其是别戏剧化,只要一戏剧化就有杜撰成分,就是传奇故事了。你可以把它当真实的历史看,因为这所有细节都是真实的,这些人实际上也都是有人物原型。

界面文化:战士的姓名还是有一些虚构的成分。

高群书:会虚构,毕竟有一些改变。比方说战场上生的孩子真实是生下就去世了。但我们不愿意在电影里看到一个孩子的死亡,就让她活下去,活到最后一个镜头。大家都在哭的时候,她还得吃牛排,总得给人希望和温暖。整体的故事的细节有嫁接合并,但都是真实存在的事实。

界面文化:大众对抗战史,尤其是抗联的历史还是有很强的疏离感存在。那从市场角度来说,会担心电影的接受度吗?

高群书:担心,但是担心也没用。对我们来说,挣钱不是欲望,能收回成本就是最大的胜利。干这件事是什么结果我还不清楚吗?肯定不会指望拿几亿的票房,否则不会选择新人,也不会选择这种拍法。

我们难道还不会戏剧化吗?很可笑的(外界)说我们不会写戏,我不会写戏吗?我不会写戏,就找会能写戏的编剧。我们不会用流量吗?我也干这么多年,也有资源。就是你觉得去干这件事儿,只能这么选择。大家都在想片子挣多少亿,谁会主动选择片子肯定没什么票房的拍法呢?

界面文化:不管拍谍战片还是《东京审判》,你对近代,尤其是民国的历史更感兴趣。

高群书:其实是对中国历史乱世更感兴趣,而不是稳定的大一统朝代。比如春秋战国,南北朝,民国,尤其对民国感兴趣,因为离现在近,记录都比较细。古代史很多只是官方的正规叙事,野史也不可信,比如孔子两米多,生在野地里,这玩意儿你相信吗?

《东京审判》剧照 图源:豆瓣

界面文化:这种乱世或者说民国有点藩镇割据的感觉,会对创作提供什么书写的可能性。

高群书:民国实际是从封建走向民主的过程,包括总统的更迭,满清大厦的崩塌。实际上我以前还想拍辛亥革命的。

我之前拍《千钧一发》的时候,想用纪实的方式去拍100部历史上的真实事件和人物,实际上就是一个史料作用,当然《生还》也可以放进去。

03

拍不挣钱但留下来的作品

界面文化:当下拍电影和拍剧集,会有不一样的感觉吗?

高群书:我是靠拍电视剧出名的,电视剧算是老本行、大本营,更驾轻就熟,电影更能考验人。剧集更多是面对平台,电影面对的是一个个观众,中国是个人口大国,你面对一个个真实的买票观众,和在平台充会员后可以自由观看的观众,选择和心态完全不一样。

界面文化:现在市场有很大的变化,这一两年一直在跟创作者聊,观众好像不太爱看电影了,会转向短视频和短剧,今年剧集也没有出现大爆款。

高群书:我从来不这么认为。不是观众不看电影,《哪吒2》一百多亿,《南京照相馆》也是30亿,还是我们没做好,连对市场的划分都没做好。

举个例子,《生还》就应该小片大宣发。如果拿1000万的宣发,我相信票房就能过2亿。但大家都不信,我也没那么多钱。因为中国市场都是吃人口红利,把喜欢战争片,喜欢抗联历史的观众打捞起来就行。但我们现在无力出击,没有那么多宣传经费去做商业化推广。

界面文化:你在微博上也说过,投资方会对这种题材会不太感兴趣。

高群书:没有人感兴趣。我自己没拿酬金,演员基本上都拿很少的片酬。职员到现在钱还没给结完,我从来不怕说这种话。我们会把最基层的工作人员钱结了,但主创,后期特效到现在还没拿到钱,但我说肯会给,实在找不到投资就卖房子。宣发也没人拿钱,就我拍电视剧挣钱做宣发。

界面文化:投资方是会觉得这个题材太冷门,还是现在市场不好?

高群书:投资人就一句话,放什么时候也没人投,去年和前年也没人投,因为没有大牌演员。大明星往那一放,怎么会没人投呢?拍的神乎其神点,拉个一亿投资可能性还是有。但是我不愿意拿抗联题材去割韭菜,良心过不去。

界面文化:你在微博也一直在说这部电影拍摄下来很难,最困难的部分或者环节是什么?

高群书:实际上最困难就是资金。还有就是气候,拍摄地中午暖和是零下25度,拍夜戏晚上零下30度,还都在深山老林雪地里。我们在那儿拍了六十多天,没信号,拍摄条件很艰苦,但拍得很开心,大家都很配合。

选演员的时候就先测体能,百米跑了多少秒?跳高能跳多少?我们这个小主演是打拳的,之前东北选遍了都不行,城市的现在孩子要么同龄长得高,太小的心智对不上,最后李童的演员是南京人,12岁的打拳出身,形象气质都特别适合。

界面文化:电影里经常出现互相问姓名,这是不是特意设计的?比如总有人问 “你是哪儿的?你是谁?”“你和他什么关系?”,结尾也有点名、众人应答的情节,感觉名字被反复强调。

高群书:这是我的习惯,拍《风声》的时候剧本没有每个人来历的,我给每个人从初中开始写起,可能是没有所谓弧光,但你从哪里来?你是谁?你往哪里去?每个人都是有来历的,不是一个符号和工具人。

界面文化:未来还会有拍类似的历史题材吗?

高群书:如果《生还》回收成本我就接着拍,或者将来挣了几个亿再回来拍。虽然我没有太多挣钱的欲望,但没有钱就拍不成电影了。但我最喜欢干的就是(生还)这样的事儿。

界面文化:刚才也说到现在这年龄想拍一些能够留下来的东西。你整体对于题材的选择,拍摄的手法,跟当年比可能会有变化吗?

高群书:没什么大变化。我也没觉得自己思维老化了,我是个与时俱进的人。

所谓的变化是现在有商业电影秘诀,我愿不愿意用这个秘诀。这套秘诀关于叙事,用腕儿,大投资题材怎么做。实际上这都是方法,不是我们不会,是愿不愿意。他们总觉得你没做就是不会,但明年我会拍一部能挣钱的。

界面文化:你在微博也挺活跃的,还是希望能够跟观众和现在的舆论场保持沟通?

高群书:把握当下,得了解现在人在想什么,这也是微博的好处。我也看抖音,抖音有好多人生故事,可能是娱乐化的方式。娱乐也很多种方式,比如喝酒、唱K、街舞、飙车,每个人不一样,这跟时代没有关系,每个时代都这样。

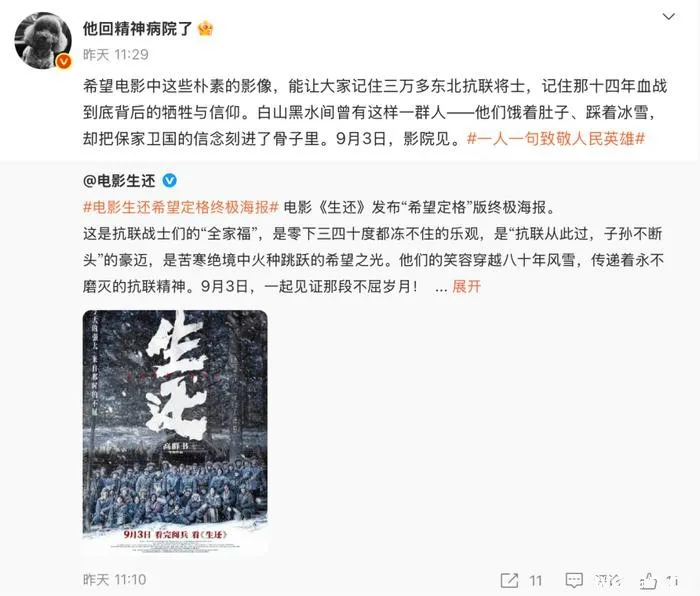

图源:高群书微博

界面文化:人的本性没有变化。

高群书:这不可能变的,七情六欲都是这么回事,动物性决定人就是这样。比如今天喜欢电子的,或者塑料木头的,只是这个变化。

界面文化:面对这样的当下,你未来的主题选择会是什么呢?

高群书:现在对我来说就两种,拍一个挣钱的电影,或者拍一个虽然不挣钱但留下来的电影,让不为人知的、被遗忘的或者被忽略这些历史打捞出来留存下去。

来源:界面文化