杨振宁为每个普通的中国人做了什么?

繁体

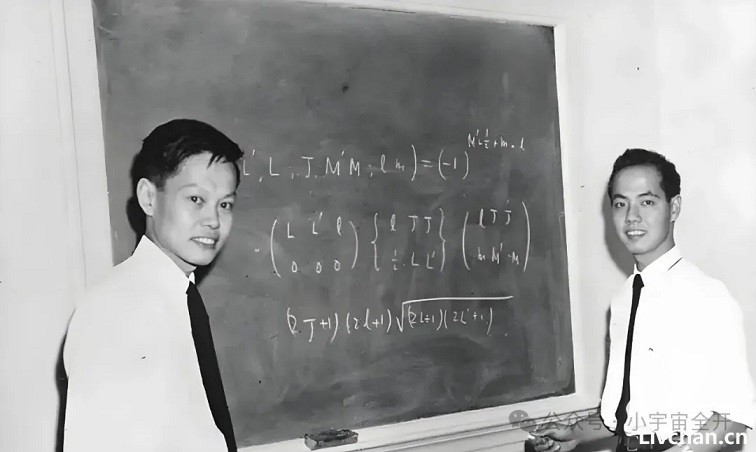

杨振宁(YANG Chen Ning,Frank,1922年10月1日—2025年10月18日) ,安徽省合肥县(现肥西县)出生 ,字伯瓌 ,理论物理学家 ,中国科学院院士,美国国家科学院外籍院士,英国皇家学会外籍院士,香港科学院荣誉院士,俄罗斯科学院院士,诺贝尔物理学奖获得者,香港中文大学理论物理研究所所长 、博文讲座教授 ,清华大学高等研究院名誉院长、教授,纽约州立大学石溪分校荣休教授 。

1942年从西南联合大学物理系毕业。1944年,获得清华大学研究院硕士学位 。1948年,获得芝加哥大学物理系哲学博士学位。1957年10月,因“对(弱相互作用中)宇称不守恒定律的研究以及由此导致有关基本粒子方面的许多发现”,与李政道同获诺贝尔物理学奖 。1964年3月,入籍美国 。1965年,当选为美国国家科学院院士。1966年,任纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授、物理研究所所长 。1999年1月,在纽约州立大学石溪分校正式退休 。2015年4月1日,放弃美国国籍 。2017年2月,转为中国科学院院士 。

主要从事统计力学和对称原理、粒子物理研究 。20世纪50年代,和R.L.米尔斯合作提出非阿贝尔规范场理论。1956年,与李政道合作提出弱相互作用中宇称不守恒定律,于1957年成为首次获得诺贝尔物理学奖的中国人 。提出的杨-巴克斯特方程开辟了量子可积系统和多体问题研究新方向。曾获得求是终身成就奖 、爱因斯坦奖章 、中国国际科技合作奖、鲍尔奖 、费米奖 、感动中国2021年度人物等奖项 。

2025年10月18日,在北京逝世,享年103岁。

杨振宁为每个普通的中国人做了什么?

2025年10月18日,朋友圈被一则消息刷屏——杨振宁先生逝世了。

103岁的他,走完了传奇一生。

许多人在转发,在悼念,但也有一些不和谐的声音:“他回来就是为了养老”、“这么大贡献,对我月薪3000有帮助吗”、“一个美国人死了关我什么事”……

这些言论令人心痛,也让我思考:杨振宁到底为每个普通中国人带来了什么?今天的我们,该如何真正理解他的贡献和价值?

杨振宁留给每个中国人的财富,远不止一座诺贝尔奖

大多数人知道杨振宁,是因为1957年的诺贝尔物理学奖。但他真正的科学成就,远比这个奖项伟大得多。

1994年,美国富兰克林学会将鲍尔奖授予杨振宁,颁奖词明确指出:

“杨振宁的规范场理论,可与牛顿的引力理论、麦克斯韦的电磁场理论、爱因斯坦的广义相对论相媲美,是人类认识世界的革命性成果。”

这是什么概念?这意味着杨振宁在物理学史上的地位,足以比肩这三位科学巨匠。

那么,这些高深理论跟普通人有什么关系?

关系太大了。

杨振宁提出的“规范场理论”,是整个粒子物理标准模型的基石。

没有它,就不会有后来对基本粒子的深刻认识,不可能有医院里的核磁共振仪,不可能有几乎所有的现代电子设备,当然,也不可能有我们今天离不开的互联网。

这些技术改变了每个人的生活方式,而它们都建立在杨振宁开创的理论基础之上。

那么,杨振宁究竟又为中国做了什么?

有人说:“他在中国最困难的时候没有回来,老了才回来养老。”

这种说法,既不了解历史,也不懂得什么叫真正的贡献。

1971年,中美关系刚刚解冻,杨振宁就迫不及待地踏上了归途。他是第一位回国访问的华裔诺贝尔奖得主。

回到美国后,他做了一个大胆决定——在全美70多所大学巡回演讲,介绍新中国的情况。

当时中美隔绝二十多年,美国人对中国的印象还停留在几十年前。杨振宁用自己的声望,打破了这种信息壁垒。

要知道,他这么做是冒着风险的。美国联邦调查局曾多次找他“谈话”,但他没有退缩。

更重要的是,杨振宁利用自己的影响力,全力推动中国科学事业发展。

他在纽约州立大学石溪分校发起成立“与中国学术交流委员会”,资助中国学者赴美进修。

他牵头创办中山大学高等学术研究中心基金会,促进了中山大学的理论物理研究。

他帮助中国学者在美国权威期刊上发表论文,让国际学术界看到中国科学的发展。

他回国定居后,将清华支付的百万年薪全部捐出,用于引进人才和培养学生。

南开大学理论物理研究室的创始人曾回忆:“杨振宁四处募捐,把所有募来的钱都投入中国的科学事业,没有一分用于个人。”

他不仅自己回来,还带回了大量顶尖人才。

著名数学家林家翘就是在杨振宁感召下回国的。今天清华的许多科研项目,都源于杨振宁当年打下的基础。

更重要的是,杨振宁改变了中国对待科学家和科学精神的态度。

他曾直言不讳地批评国内的科研风气:

“中国的科研经费已从上世纪90年代的几十亿增长到今天的上千亿,但为什么科研成果几乎没有相应的增长?因为多数经费都流向了应用领域,而不是基础研究。”

这番话点出了中国科技发展的关键问题——重应用轻基础,重短期效益轻长期投入。

这对你有什么启示?

真正伟大的企业,都是建立在坚实的“基础理论”之上的。

任正非在谈及华为成功时多次提到:“没有理论突破、没有技术突破、没有大量的技术积累,是不可能产生爆发性创新的。”

这与杨振宁的观点不谋而合——没有基础研究的突破,应用创新就是无源之水。

对广大中小企业经营者和创业者来说,杨振宁的一生给我们的最大启示是:

要重视基础建设,耐得住寂寞,愿意在看不见直接回报的领域投入。

你的“基础研究”可能是一个独特的技术专利,可能是一套成熟的培训体系,可能是一种深入人心的企业文化。这些东西不会立即带来收益,但决定了你能走多远。

今天的中国,月薪3000的打工族能用上智能手机,小企业主能通过互联网把产品卖到全国,创业者能享受便捷的金融服务——这些看似平常的生活背后,是杨振宁这样的科学家奠定的技术基础。

正是他们,构建了现代世界的底层代码。

所以,当有人问“杨振宁对月薪3000的我有帮助吗”时,答案是:

正是有了杨振宁这样的科学家,你才能用月薪3000买到智能手机,享受到几十年前亿万富翁都享受不到的技术成果。

杨振宁走了,但他给中国留下了宝贵的科学精神和人才梯队。

他让中国人知道,我们可以站在世界科学之巅;

他让世界知道,中国有世界一流的智慧大脑。

这才是他留给每个普通中国人最珍贵的遗产。

作为普通人,我们也许成不了杨振宁,但可以学习他的远见和坚持——在浮躁的时代做扎实的事,在功利的氛围下做基础的事。

这,或许是我们对杨先生最好的纪念。

(完)

来源:小宇宙全开