经济基础决定上层建筑:反腐的本质就是良币驱逐劣币

繁体反腐的本质:以良币驱逐劣币重构政治生态

引言:从格雷欣法则看反腐的深层逻辑

16 世纪英国经济学家格雷欣提出的 “劣币驱逐良币” 法则,揭示了一个深刻的社会规律:当实际价值不同而面额相同的货币同时流通时,人们总会优先使用成色不足的劣币,将足值的良币储存起来,最终导致良币退出流通领域,劣币充斥市场。

随着社会发展,这一经济学原理早已超越货币领域,甚至脱离原来经济涵义,成为解读社会各领域逆淘汰现象的经典框架。

早在公元前 2 世纪,我国西汉思想家贾谊就曾敏锐观察到 “奸钱日繁,正钱日亡” 的类似现象,这便是中国版的 “劣币驱逐良币” 规律。

在政治领域,这一法则的表现更为触目惊心:清廉者不敌腐败者、实干者让位于空谈者、亲民者不如弄权者、守规矩者反被排挤,最终形成 “小人当道,君子避之” 的恶劣政治生态。这种逆淘汰不仅消解公共权力的公信力,更直接损害人民群众的根本利益。

从这个意义上看,再结合当前以经济建设为中心的大跨越大发展时代特点,反腐败斗争绝非简单的惩贪治腐,其本质是对 “劣币驱逐良币” 现象的强力矫正,是通过制度力量清除政治肌体中的 “劣币”,让为民务实清廉的 “良币” 脱颖而出、发挥作用的系统性工程。

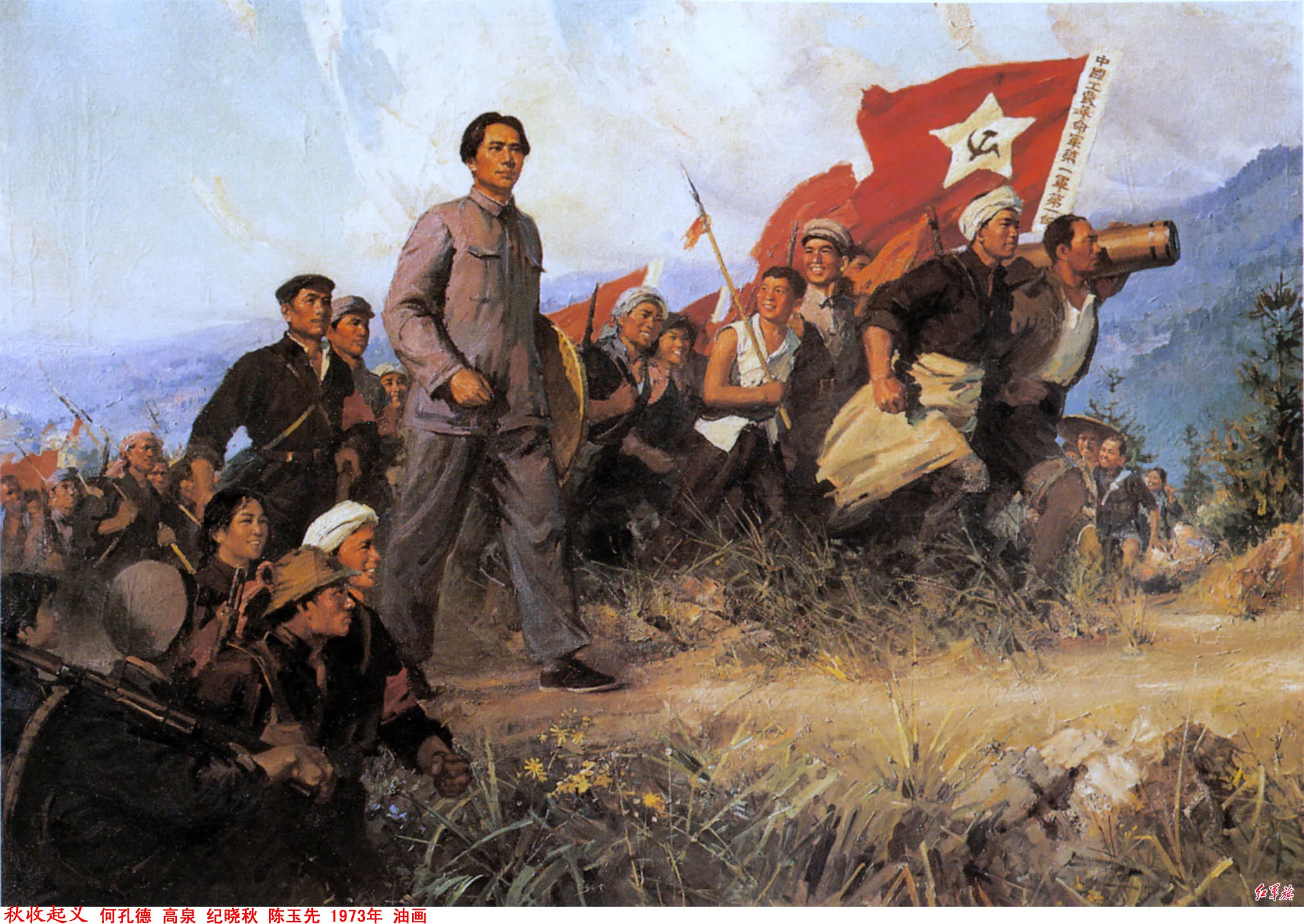

文中插图由豆包AI生成

党的十八大以来,以雷霆之势推进的反腐败斗争,正是对这一逻辑的生动实践。通过 “打虎”“拍蝇”“猎狐” 多管齐下,一大批违纪违法的 “劣币型” 官员被清除出干部队伍,同时让更多廉洁奉公、实干担当的 “良币型” 干部获得施展才华的空间。

这种双向发力的治理过程,不仅净化了政治生态,更重塑了权力运行逻辑,为高质量发展注入了强劲动力。

一、腐败盛行——“劣币驱逐良币” 的生成机理与表现形态

(一)逆淘汰现象的制度性诱因

“劣币驱逐良币” 现象的滋生蔓延,本质上是制度约束缺失与监督失效共同作用的结果。在权力监督缺位的环境中,“劣币型” 官员通过不正当手段获得竞争优势,形成对 “良币型” 官员的挤出效应。

这种效应的产生源于三个关键因素:

1,信息不对称构成了逆淘汰的基础条件

正如美国经济学家阿克劳夫在 “次品市场” 理论中揭示的,当信息传递不畅时,优质产品往往因无法被准确识别而退出市场。

在官场生态中,这种不对称表现为上级部门难以全面掌握干部的真实履职状况,“劣币型” 官员通过欺上瞒下、虚报政绩等手段掩盖真实能力。

四川省资阳市安岳县银禾粮油公司原董事长袁毅正是利用信息不对称,将 4 名 “义兄” 提拔为中层干部,共同套取国有资金 67.5 万元,形成了 “劣币抱团” 的利益共同体。

2,激励机制扭曲提供了逆淘汰的动力源泉

当晋升提拔不再与实绩挂钩,而是取决于关系远近、利益输送时,“良币型” 干部的干事动力便会被严重削弱。辽宁葫芦岛市南票区大兴乡原党委书记王洪岩在忏悔中承认,随着职务晋升,他逐渐形成 “项目推进必谋私利” 的错误认知,最终利用光伏项目索要好处费 13 万元,这种心态的蔓延正是激励机制失效的直接后果。

3,监督问责缺位形成了逆淘汰的生存空间

当腐败行为得不到及时惩处,反而出现 “边腐边升” 的反常现象时,劣币的示范效应会迅速扩散。中央查处的一系列高级别腐败案件,暴露出此前监督体系存在的漏洞,正是这些漏洞使得他们长期身居高位,严重污染了政治生态。

(二)政治领域劣币的典型特征与危害

“劣币型” 官员在不同领域虽表现各异,但本质上都具有背离公共利益、破坏政治生态的共性特征。从实践案例看,这类官员主要呈现三种典型形态:

一是 “贪腐型劣币”,以权谋私破坏公平正义。

这类官员将公共权力异化为个人敛财工具,通过权钱交易、利益输送等方式侵占公共资源。王洪岩在光伏项目中三次索贿的行为,不仅直接损害了施工企业利益,更让当地群众对政府失去信任,严重破坏了营商环境和政治生态。更值得警惕的是,“贪腐型劣币” 往往形成利益集团,如袁毅构建的 “兄弟式” 腐败团伙,通过抱团提拔、共同分赃的方式,将国有公司变为 “私人领地”,其危害远超个体腐败。

二是 “庸懒型劣币”,为官一方却不作为,消解治理效能。

这类官员虽不直接贪腐,却秉持 “多干多错、少干少错、不干不错” 的消极心态,在其位不谋其政。在 “劣币驱逐良币” 的环境中,这类官员通过 “搭花架”“做虚功” 获得表面政绩。这种 “躺平式干部” 的存在,导致惠民政策落不了地、民生问题得不到解决,直接侵蚀政府治理能力。

三是 “圈子型劣币”,结党营私污染政治生态。

这类官员以 “圈子”“派系” 为纽带,将选人用人异化为 “选亲任友”,形成 “一人得道,鸡犬升天” 的利益网络。查处的多起案件表明,当 “圈子文化” 渗透到权力核心层,不仅会导致选人用人的严重不公,更会威胁到政治安全和稳定。这种 “劣币抱团” 现象会形成强大的排挤效应,让不愿加入圈子的 “良币型” 干部难以立足。

(三)良币被逐的现实困境与代价

在 “劣币驱逐良币” 的逆淘汰机制下,“良币型” 官员往往面临 “要么同流合污,要么被边缘化” 的艰难抉择,其生存困境主要体现在三个方面:

1,坚守原则者遭遇排挤打压

在潜规则盛行的环境中,廉洁自律的干部往往被视为 “异类”。正如有学者观察到的,一个人不收礼,会让其他收礼者感到不安,甚至被联手排挤出局。这种 “逆淘汰压力” 使得部分原本正直的干部要么放弃原则,要么被迫离开。

山西在反腐过程中就曾面临这样的困境,大量坚持原则的好干部被排挤,直到反腐风暴推进后才重新获得任用机会。

比如,网红县委书记陈行甲,就是对官场灰色势力的深恶痛绝,不愿同流合污,进而辞职离开官场。

2,为民服务者面临双重压力

“良币型” 干部往往将群众利益放在首位,这使其难以满足上级部门的 “政绩要求” 和利益群体的 “寻租需求”。

在双重压力下,许多为民办实事的干部陷入 “两头不讨好” 的困境:既因不配合潜规则被上级冷落,又因推动工作触动既得利益而遭遇阻力。这种困境直接削弱了公共服务的质量和效率。

3,“良币被逐” 的代价远超个体层面的损失

从政治维度看,它导致干部队伍素质退化,形成 “劣币主导” 的治理格局;从经济维度看,权力寻租推高交易成本,让企业被迫将资源用于搞关系而非创新,最终扭曲市场秩序;从社会维度看,它消解社会公平正义,动摇民众对政府的信任,正如中纪委指出的,腐败是实现中国式现代化的 “拦路虎”“绊脚石”。

二、反腐风暴:良币驱逐劣币的实践路径

(一)清除劣币:切断逆淘汰的传导链条

反腐败斗争对 “劣币” 的清除具有系统性和彻底性,通过精准打击形成 “劣币必除” 的强烈震慑,从源头上切断逆淘汰的传导链条。这种清除过程主要通过三个层面展开:

1,高压惩腐实现 “劣币出局”

党的十八大以来,反腐败斗争坚持无禁区、全覆盖、零容忍,无论是身居高位的 “老虎” 还是群众身边的 “苍蝇”,只要触犯党纪国法均受到严厉惩处。中央对多起高级别腐败案件的查处,彰显了 “腐败分子无处藏身” 的坚定态度;地方对王洪岩、袁毅等基层腐败分子的严惩,则清除了损害群众利益的 “害群之马”。这种全覆盖的打击态势,让 “劣币型” 官员失去生存空间。

2,专项整治破除 “劣币抱团”

针对 “圈子文化”“码头文化” 等劣币聚集现象,各地开展专项整治行动,摧毁腐败利益共同体。在国企领域,通过整治 “靠企吃企” 问题,清除了袁毅式的 “家族式” 腐败团伙;在基层治理领域,通过 “微腐败” 专项治理,查处了一批 “雁过拔毛” 的村干部。这些行动有效瓦解了 “劣币抱团” 的基础,防止其形成排挤良币的合力。

3,制度约束压缩 “劣币空间”

在严厉查处的同时,反腐败斗争更加注重制度建设,通过完善权力监督体系压缩 “劣币” 的操作空间。从公务接待、公车使用等具体环节的规范,到领导干部个人有关事项报告、任职回避等制度的完善,再到巡视巡察、派驻监督等监督机制的强化,形成了 “用制度管权、管事、管人” 的刚性约束。

正如真实实践所显示的,随着制度笼子越扎越紧,公款吃喝、违规送礼等 “劣币行为” 已得到有效遏制。

(二)激活良币:构建正向激励的制度环境

反腐败斗争不仅要清除 “劣币”,更要激活 “良币”,通过构建公平公正的制度环境,让廉洁实干的干部获得认可、得到重用。这种激活机制主要体现在三个方面:

1,树立正确选人用人导向

各地在反腐过程中积极落实 “把良币找回来用起来” 的要求,将廉洁自律、实绩突出、群众认可作为选人用人的核心标准。山西在反腐之后明确提出 “努力把党放心、人民满意的好干部选出来、用起来”,让一批被排挤的 “良币型” 干部重新走上重要岗位。这种导向转变从根本上扭转了 “劣币上位、良币靠边” 的逆淘汰局面。

2,建立科学考核评价体系

为破解 “实干者吃亏” 的难题,各地纷纷改革干部考核机制,将民生改善、生态保护、风险防范等实绩指标纳入考核,弱化 “形象工程”“政绩工程” 的权重。新港海事局苏晓磊之所以能获得 “滨海好人” 称号,正是因为考核体系注重一线实绩和群众评价,使其十余载的坚守得到认可。这种考核导向让 “良币型” 干部的价值得到充分彰显。

3,强化干事创业保障机制

针对 “良币型” 干部面临的 “洗碗越多摔碗越多” 的风险,各地建立健全容错纠错机制,明确为敢于担当、踏实做事的干部撑腰鼓劲。同时,通过完善履职保障制度,减少干部干事创业的后顾之忧。这些机制设计让 “良币型” 干部能够放下包袱、大胆工作,充分释放干事活力。

(三)净化生态:营造良币生存的土壤环境

政治生态如同自然生态,只有土壤肥沃,“良币” 才能茁壮成长。反腐败斗争通过多维度治理,重构风清气正的政治生态,为 “良币” 提供良好的生存发展环境。这种生态重构主要包括三个维度:

破除潜规则,弘扬明规则。在反腐风暴推动下,“靠关系不如靠能力、讲人情不如讲规矩” 的观念逐渐深入人心。公开招标成为常态、事业单位招聘全程透明、干部晋升凭实绩说话,这些变化让 “劣币” 的谄媚之术、浮夸之技丧失用武之地。正如群众路线网所指出的,只有让明规则取代潜规则,才能实现 “用良币换回清风” 的目标。

强化监督体系,实现阳光用权。通过整合党内监督、人大监督、民主监督、司法监督、舆论监督等多种力量,形成全方位、立体化的监督网络,让权力在阳光下运行。这种监督体系不仅能及时发现和清除 “劣币”,更能为 “良币” 提供公平的竞争环境。正如人民网理论文章所强调的,只有充分发挥各类监督作用,才能铲除潜规则盛行的温床。

培育廉洁文化,重塑价值理念。各地通过廉政教育、典型引领、案例警示等方式,培育 “为民、务实、清廉” 的廉洁文化。一方面,宣传苏晓磊等 “良币型” 干部的先进事迹,发挥正向引领作用;另一方面,通过王洪岩、袁毅等案例开展警示教育,强化 “不敢腐” 的震慑。这种文化培育让廉洁从政成为干部的自觉追求,从根本上遏制 “劣币” 的滋生。

三、政治“良币”主导下的治理变革与发展效能

(一)干部队伍的质效提升与功能重塑

“良币驱逐劣币” 最直接的成效是推动干部队伍实现质的飞跃,从 “劣币主导” 向 “良币引领” 转变,干部队伍的治理效能显著提升。这种变化主要体现在三个方面:

1,干事创业氛围日益浓厚

随着 “劣币” 被清除、潜规则被破除,“良币型” 干部不再面临 “干事受排挤、实干遭冷落” 的困境,干事创业的积极性显著提高。在海事、扶贫、环保等多个领域,涌现出一批像苏晓磊这样扎根一线、担当作为的干部,他们用专业和坚守诠释着新时代干部的使命担当。这种氛围转变让干部队伍重新焕发活力。

2,公共服务质量持续优化

“良币型” 干部主导下的治理,始终以人民群众的需求为导向,推动公共服务从 “形式主义” 向 “实质效能” 转变。苏晓磊在海事执法中既坚持 “眼里不揉沙” 的严格监管,又通过 “流动课堂”、主动帮扶等方式提供暖心服务,实现了监管与服务的有机统一。这种 “有力度更有温度” 的治理,让群众的获得感不断增强。

3,责任担当意识显著增强

在 “良币引领” 的生态中,“守土有责、守土尽责” 成为干部的普遍共识。面对台风等突发事件,苏晓磊主动协调技术人员帮助船舶排除隐患、制定应急预案;在 “一带一路” 物资运输中,他提前推演风险、精准制定方案,确保重点设备安全运输。这种担当精神正是 “良币型” 干部的鲜明特质。

(二)政治生态的净化优化与系统升级

反腐败推动的 “良币驱逐劣币”,本质上是政治生态的系统性重塑。这种重塑不仅体现在表面风气的转变,更表现为深层治理结构的优化。其升级效应主要体现在三个层面:

1,制度权威取代个人权威

在 “劣币主导” 的生态中,权力运行往往依赖个人意志和潜规则;而 “良币主导” 的生态则以制度为根本遵循,实现 “用制度管权、管事、管人”。从干部选拔的公开透明到权力运行的全程监督,制度的刚性约束日益凸显,正如中纪委强调的,要 “着力铲除腐败滋生的土壤和条件”。这种转变让政治生态更加稳定可靠。

2,公平正义取代利益输送

随着 “劣币” 被清除,以权谋私、权钱交易等破坏公平的行为得到有效遏制。企业不再需要通过 “搞关系” 获取资源,而是聚焦创新与效率提升;群众办事不再需要 “找门路”,而是通过规范流程获得服务。这种变化不仅优化了营商环境,更重塑了社会公平正义的底线。

3,群众立场取代官僚主义

“良币型” 干部始终坚持以人民为中心的发展思想,推动治理重心下移、服务关口前移。苏晓磊将 “船员的需求放在心上”,用 “流动课堂” 解决船员实际困难;各地基层干部从 “办公室办公” 转向 “上门服务”,这些变化让干部与群众的联系更加紧密。这种立场转变正是政治生态优化的核心标志。

(三)发展环境的持续改善与效能释放

“良币驱逐劣币” 带来的不仅是政治层面的变化,更通过优化发展环境释放出强大的经济社会效能。这种效能释放主要体现在三个领域:

1,公平竞争的市场环境逐步形成

反腐败斩断了依附权力的灰色利益链,清除了 “酒桌文化决定胜负” 的市场乱象,让企业能够聚焦创新与产品质量提升。在光伏、港口物流等多个领域,原本被 “劣币型” 官员把持的资源配置权回归市场,让真正有竞争力的企业获得发展机会。这种环境优化为经济高质量发展奠定了坚实基础。

2,高效务实的政务环境不断完善

“良币型” 干部主导下的政府服务,更加注重效率与实效。通过简化审批流程、推行 “一窗受理”、开展精准服务等举措,政务服务的质量和效率显著提升。苏晓磊与港口、海关等部门搭建沟通桥梁,探索出 “服务关口前移” 的新模式,为船舶进出港按下 “加速键”,正是政务环境优化的生动案例。

3,和谐稳定的社会环境日益巩固

当 “良币型” 干部成为主流,群众的合理诉求得到及时回应,侵害群众利益的行为得到严厉惩处,社会矛盾随之减少。从基层 “微腐败” 的治理到民生实事的落地,反腐败带来的治理变革让群众的满意度和信任度不断提升。这种信任正是社会和谐稳定的重要基石。

四、长效保障:巩固良币主导格局的制度构建

(一)完善选任机制,筑牢良币脱颖而出的制度基础

要实现 “良币驱逐劣币” 的常态化,首先必须完善干部选任机制,让 “选贤任能” 成为不可动摇的制度准则。这需要从三个方面着力:

坚持公心选人,杜绝 “劣币上位”。选人用人者必须秉持 “以天下为己任的公心”,将政治标准、能力标准、实绩标准、作风标准贯穿选任全过程。要建立健全 “谁推荐谁负责、谁考察谁负责” 的责任追究制度,对 “任人唯亲”“任人唯钱” 等行为严肃追责,从源头上杜绝 “劣币” 进入干部队伍。山西在反腐后提出 “把被驱逐的良币找回来用起来”,正是公心选人的生动实践。

实现信息对称,精准识别良劣。信息不对称是 “劣币驱逐良币” 的重要诱因,必须通过拓展信息获取渠道实现对干部的全面了解。要将考察范围从 “工作圈” 延伸到 “生活圈”“社交圈”,从 “上级评价” 拓展到 “群众评价”“服务对象评价”;要建立干部实绩公示制度,让 “良币型” 干部的工作成效得到充分展现。

推行正向淘汰,畅通退出渠道。要建立健全干部 “能上能下” 机制,明确 “下” 的标准、规范 “下” 的程序,让 “劣币型” 干部及时退出。对为官不为、群众不满的干部,要坚决予以调整;对违纪违法的干部,要依法依规严肃处理。同时,要完善 “上” 的机制,让廉洁实干、实绩突出的 “良币型” 干部得到快速提拔,形成 “优者上、庸者下、劣者汰” 的鲜明导向。

(二)强化监督体系,构建劣币难以生存的约束机制

监督是遏制 “劣币” 滋生的关键手段,必须构建系统集成、协同高效的监督体系,让权力运行全程受控。这种体系构建需要实现三个维度的突破:

实现监督全覆盖,消除监督盲区。要整合各类监督力量,形成党内监督主导、各类监督协同的监督格局。在监督对象上,既要紧盯 “关键少数”,也要关注基层 “微权力”;在监督领域上,既要覆盖党政机关,也要延伸到国企、事业单位等重点领域;在监督环节上,既要加强任中监督,也要完善事前预防、事后追责机制,确保 “劣币” 无处遁形。

提升监督精准性,破解监督难题。要针对 “劣币” 的隐蔽化、复杂化特点,创新监督方式方法。通过大数据监督、专项巡察、交叉检查等手段,及时发现 “劣币型” 官员的违纪违法线索;要畅通群众监督渠道,通过信访举报、民意调查、网上评议等方式,让群众成为监督 “劣币” 的重要力量。正如实践所显示的,许多 “劣币型” 官员的查处都源于群众举报提供的线索。

强化监督刚性,确保监督实效。监督的威力不仅在于发现问题,更在于整改落实。要建立 “发现问题 — 督促整改 — 回头看 — 追责问责” 的闭环机制,对监督发现的问题限期整改;要将监督结果与干部考核、晋升、奖惩直接挂钩,让监督真正 “长牙齿”。只有这样,才能形成 “监督无处不在、违纪必受追究” 的强烈震慑,让 “劣币” 不敢妄为。

(三)培育廉洁文化,营造良币主导的文化氛围

文化是制度运行的土壤,要巩固 “良币驱逐劣币” 的成果,必须培育以廉洁为核心的政治文化,让 “良币” 价值理念深入人心。这种文化培育需要把握三个关键:

1,树立先进典型,发挥良币引领作用

要大力宣传苏晓磊等 “良币型” 干部的先进事迹,通过专题报道、事迹宣讲、表彰奖励等方式,让廉洁实干、为民服务成为干部的价值追求。同时,要将 “良币型” 干部的先进事迹纳入干部教育培训内容,引导广大干部见贤思齐,形成 “学良币、做良币” 的浓厚氛围。

2,开展警示教育,强化劣币警示效应

要用好王洪岩、袁毅等 “劣币型” 官员的反面案例,通过以案说法、廉政党课、警示教育基地等形式,让干部深刻认识 “劣币” 的危害和代价。要引导干部算好 “政治账、经济账、家庭账”,从思想深处摒弃 “侥幸心理”“特权思想”,筑牢拒腐防变的思想防线。

3,弘扬廉洁理念,构建文化共识

要将廉洁文化融入日常工作生活,通过廉洁标语、廉政短信、家风建设等多种形式,让 “廉洁光荣、腐败可耻” 的理念深入人心。要推动廉洁文化进机关、进企业、进社区、进家庭,形成全社会共同抵制 “劣币”、尊崇 “良币” 的文化环境。这种文化共识一旦形成,将成为遏制 “劣币” 滋生的强大精神力量。

结论:反腐永无止境,良币永续其光

反腐败斗争的实践充分证明,“劣币驱逐良币” 并非不可逆转的规律,通过坚决的制度干预和持续的生态治理,完全可以实现 “良币驱逐劣币” 的正向更替。从查处多起高层腐败案件,到清除王洪岩、袁毅等基层 “劣币”;从苏晓磊等 “良币型” 干部的脱颖而出,到政治生态的持续净化,反腐败斗争正在深刻重塑着权力运行逻辑和干部队伍结构。

这种重塑的本质,是公共权力的回归本真 —— 从 “为少数人谋利” 回到 “为人民服务” 的根本宗旨,从 “潜规则主导” 回到 “明规则运行” 的制度轨道,从 “劣币当道” 回到 “良币引领” 的健康状态。这一过程不仅巩固了党的执政基础,更释放了制度活力、激发了发展潜能,为推进中国式现代化提供了坚强保障。

同时必须清醒认识到,“劣币驱逐良币” 的风险具有长期性和反复性,反腐败斗争不可能一蹴而就。只要监督稍有松懈、制度出现漏洞、文化培育滞后,“劣币” 就可能死灰复燃。因此,必须始终保持反腐败的高压态势,不断完善选任机制、强化监督体系、培育廉洁文化,让 “良币” 有舞台、有地位、有作为,让 “劣币” 无空间、无机会、无市场。

从更深远的意义看,“良币驱逐劣币” 的过程,既是政治生态的净化过程,也是治理能力的提升过程,更是社会价值的重塑过程。当廉洁实干的 “良币” 成为干部队伍的主流,当公平正义的理念成为社会共识,当权力运行的阳光照亮每个角落,反腐败斗争所追求的 “弊革风清、富民强省” 的目标必将实现,人民群众的获得感、幸福感、安全感也必将不断增强。这正是反腐败斗争最深刻的价值所在,也是 “良币永续其光” 的时代意义。

来源:海阔天空A