探秘古代中医的玄妙之门:祝由十三科

繁体第一章:起源与根基——从上古巫术到官方医典

一、核心概念:什么是“祝由”?

“祝由”一词,最早见于中医元典《黄帝内经》。

· “祝”:意为祷告、咒告、祈请。

· “由”:意为病因、原由、由来。

因此,“祝由”的本质是 “告于神,诉其病由” ,即通过向神明或超自然力量沟通,陈述疾病的根源,从而达到移精变气、祛除病邪的目的。它是一种集心理学、暗示疗法、宗教仪式和原始医学于一体的综合疗法。

二、理论起源:《黄帝内经》的奠基

《素问·移精变气论篇第十三》是祝由术的理论基石:

“黄帝问曰:余闻古之治病,惟其移精变气,可祝由而已……毒药不能治其内,针石不能治其外,故可移精祝由而已。”

这段话揭示了祝由术的核心原理和应用场景:

1. 移精变气:认为通过祝由的方法,可以改变患者的精神状态(移精),从而扭转体内紊乱的气机(变气)。

2. 适用病症:主要针对那些药物治疗(毒药)和针灸(针石)效果不佳的病症,尤其是由情志、心理因素引发的“心身疾病”。

三、历史发展脉络

· 上古时期:巫医一体。部落中的“巫”同时担任医师的角色,通过舞蹈、祈祷、咒语为族人治病。

· 周代:医、巫开始分职,但巫术疗法在民间依然盛行。

· 隋唐:太医署中开始出现“咒禁博士”的职位,祝由开始进入官方医疗体系。

· 元明:达到鼎盛。元代的太医院明确分为十三科,其中就包括“祝由科”。明代沿袭此制,并在太医院中设有“祝由吏目”等官职,需要通过考试才能执业。

· 清代:因医学思想趋于理性化和科学化,官方太医院废除了祝由科,使其流落民间,与道教、民间信仰深度融合。

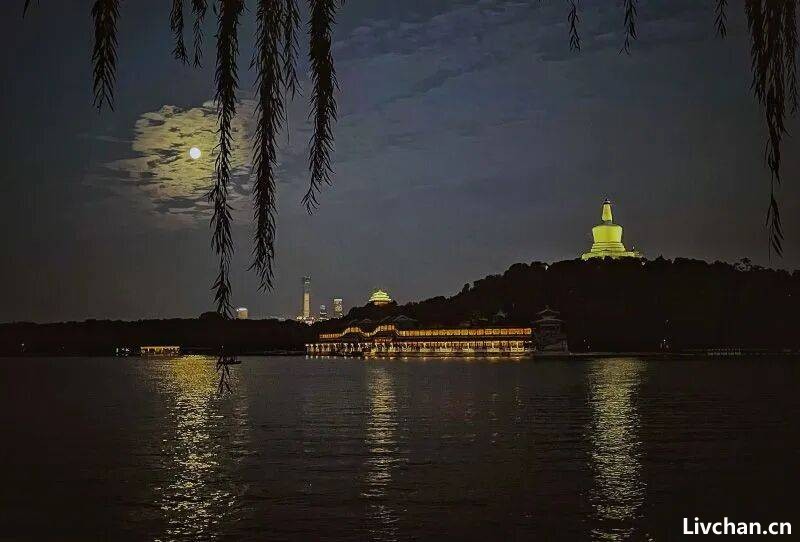

图片由豆包AI生成

第二章:体系与法门——解密“十三科”与治疗手段

一、祝由十三科的具体分类

根据后世流传的《轩辕碑记医学祝由十三科》等古籍,十三科大致对应了古代医学的分科,每科都有其特定的符咒和疗法:

1. 大方脉科:主治成人的内科杂病。

2. 诸风科:主治中风、癫痫、惊风等与“风”邪相关的疾病。

3. 胎产科:主治妇女胎前产后诸病。

4. 眼口科:主治眼病和口腔疾病。

5. 小儿科:主治小儿疾病。

6. 外科:主治痈、疽、疔、疮等外部感染。

7. 伤折科:主治骨折、跌打损伤。

8. 耳鼻科:主治耳鼻咽喉疾病。

9. 疮肿科:主治皮肤病、肿胀。

10. 金簇科:主治金属利器等所致的外伤、箭伤。

11. 砭针科:与针灸砭石相结合的治疗科目。

12. 书禁科:以画符、书字为主的禁制法。

13. 符咒科:以诵念咒语为主的疗法。

二、核心治疗手段

1. 符箓

· 形式:多用朱砂在黄纸上绘制特殊的图形和文字。朱砂本身在中医有安神定惊之效,增强了其心理暗示作用。

· 用法:贴于门户、床头,或焚化后将灰烬溶于水(符水)让患者饮下,或佩带于身。

· 原理:符箓是一种高度凝练的“信息载体”和“心理符号”,向患者传递“病邪已被封印、驱除”的强烈暗示。

2. 咒语

· 形式:一种有韵律、有节奏的特殊口诀。通常包含对神明(如太上老君、九天玄女)的祈请和对病邪的呵斥。

· 例子:孙思邈《千金要方》中记载的“禁疟咒”:“登高山,望寒水,天公下,捕疟鬼,咄!咄!咄!”

· 原理:咒语的念诵过程,本身就是一个调整呼吸、集中意念的过程。对于患者而言,这提供了强大的心理支持和治愈信念。

3. 仪式

· 内容:包括步罡踏斗、焚香、叩拜、持印等一套完整的宗教性行为。

· 原理:庄严肃穆的仪式极大地增强了祝由师的神秘感和权威性,最大限度地调动了患者的敬畏心和信任感,从而强化了心理暗示的效果。

插图由豆包AI生成

三、作用机制的科学解读

现代视角下,祝由术并非“迷信”二字可以概括,其有效性有深刻的科学原理:

· 强大的心理暗示:这是其最核心的机制。通过符、咒、仪式的综合作用,让患者深信疾病会被治愈,从而激活身体的自我修复能力(内源性阿片肽的释放、免疫系统的增强等),即所谓的 “安慰剂效应”的极致化。

· 精神宣泄与情志调理:许多疾病源于内心的焦虑、恐惧和压抑。祝由仪式为患者提供了一个情绪宣泄的出口,并将病因“外化”为可被驱除的“鬼邪”,极大地减轻了患者的心理负担。

· 行为与呼吸调节:念咒时的深呼吸有助于平缓心率、放松神经,本身就有治疗作用。

第三章:人物与案例——历史中的祝由大师与传奇

由于祝由科后期流于民间,正史记载较少,许多人物和案例带有传说色彩,但正是这些记载,让我们能一窥其当年的实践。

一、传说中的祖师与名家

1. 巫彭:上古传说时代的巫师,被认为是中医和祝由的始祖之一。

2. 张天师(张道陵):道教正一派的创始人。道教与祝由关系密切,许多祝由符咒都源自道教。张天师被视为降妖除魔、治病救人的代表,自然也被尊为祝由的祖师。

3. 葛洪:晋代著名的道教理论家、医学家。在其著作《肘后备急方》中,记载了大量用符咒治疗“卒中”、“疟疾”等疾病的方法,是祝由与实用医学结合的代表人物。

4. 孙思邈:被尊为“药王”的唐代大医。他在《千金要方》和《千金翼方》中专门设有“禁经”卷,收录了大量咒禁疗法,并强调医者须有“慈悲心”,不可借此敛财。这表明他认为祝由是医学的一个组成部分。

二、著名的“成功案例”与记载

以下案例均出自古籍,需放在历史语境中理解,其真实性更多是作为一种文化现象和疗效记载。

1. 案例一:心理暗示疗愈“疑病症”

· 出处:《古今医统》、《夷坚志》等笔记小说中多有类似记载。

· 故事:一人饮酒时,发现酒杯中有条“小蛇”,饮下后即感腹痛,日久成疾,百药无效。名医(或祝由师)知其心结,遂在其家墙角设一机关,告知患者已将其体内之蛇引出。当患者再次饮酒时,机关触发,一条“小蛇”(实为事先准备好的)从墙角坠落。患者见状,大喜过望,病痛顿时痊愈。

· 分析:这是典型的疑病症,通过精心的场景设置,解除了患者的心理暗示,病症自然消失。祝由术的本质与此相通。

2. 案例二:情志相胜疗法

· 出处:金元四大家之一张从正的《儒门事亲》。

· 故事:一妇人夜宿旅店,遇盗抢劫,受惊过度,从此每闻声响便昏倒在地,家人只能蹑足而行。张从正诊断其为“惊则气乱”。他让妇人坐在高椅上,命侍女用木棒反复敲击她面前的茶几。妇人初闻大惊,张从正便说:“我以木击几,何以惊乎?”稍后,他又暗中让人敲打窗户,妇人逐渐适应。当晚,命人敲其门窗,彻夜不息。两三天后,妇人虽闻雷鸣亦不再惊恐。

· 分析:这虽未直接画符念咒,但体现了祝由“移精变气”的高阶应用——行为脱敏疗法。医生通过设计一套“仪式化”的行为,强行扭转了患者紊乱的气机。

3. 案例三:符咒结合药物治疗疮疡

· 出处:各类祝由科抄本。

· 故事:患者背上生一恶疮(痈),红肿热痛。祝由师一边用清热解毒的草药外敷,一边在疮的周围画上“禁疮符”,并念诵咒语,告知患者“毒气已禁,不会再扩散”。患者遵从其法,数日后疮消痛止。

· 分析:这是一个综合治疗的典型案例。草药起到了真实的药理作用,而符咒则极大地缓解了患者的疼痛恐惧和对病情恶化的焦虑,增强了治愈信心,二者相辅相成。

4.案例四:上海著名学者,记者胡展奋先生,于上世纪80年代,在上海裕德池澡堂亲见一位叫薛国俊的祝由师现场展示多种祝由术。

结语:祝由十三科的现代启示

祝由十三科作为一门古老的技艺,虽然在现代医学看来其形式已显落后,但其内核思想至今仍给我们深刻启示:

1. 心身医学的先驱:它深刻地认识到心理因素对生理健康的巨大影响,与现代“心身医学”的理念不谋而合。

2. 治疗的艺术:它提醒我们,治疗不仅是技术的应用,更是与患者建立信任、进行沟通的艺术。强大的信念本身,就是一味良药。

3. 文化的活化石:它承载了中国古代哲学、宗教、医学和心理学的复杂信息,是研究中华文化不可多得的“活化石”。

现代人要以 “理解之同情” 的态度看待祝由术:不必迷信其神秘形式,但可以汲取其重视心理、整体调治的智慧,并将其与现代健康观念相结合。

(温馨提示:以上内容整理自古籍与学术研究,旨在科普文化知识,不作为现代医疗指导。对于疾病,建议读者寻求正规医疗机构帮助。)