“去鲁迅化”已20年有余,到底要去什么?莫言余华一针见血

繁体“闲云潭影日悠悠,物转星移几度秋。”

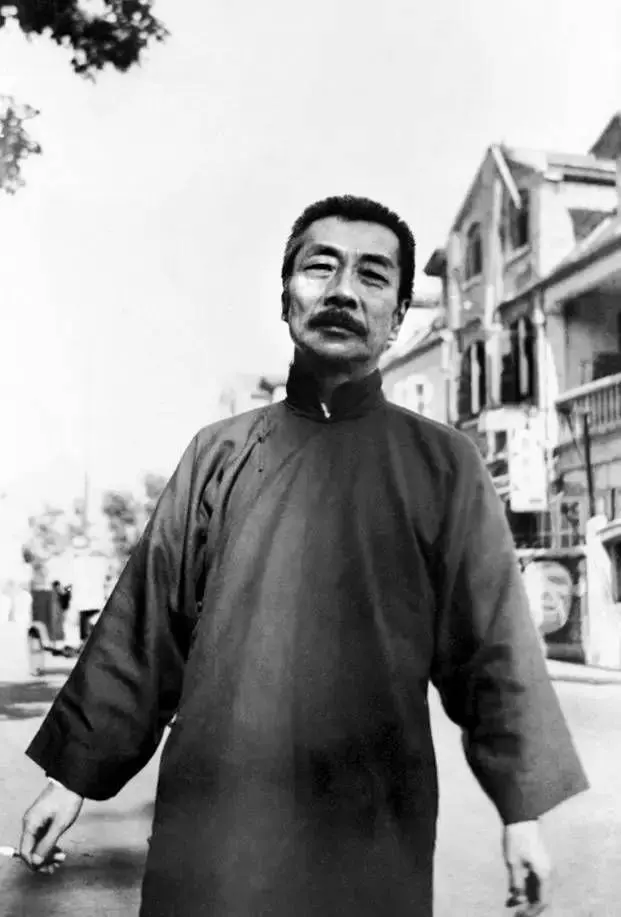

真是物转星移啊,中国现当代文学最高峰鲁迅先生被一批一批的人质疑,甚至要把他“去掉”。

“去鲁迅”“去鲁迅”,去的到底是什么呢?

去鲁派的主要观点就是鲁迅的文章太难懂,孩子们读不懂,而且他的文章太犀利,对青少年有煽动作用。

他们甚至说青少年学生打架,就是因为受到鲁迅文章的煽动。

真的如此吗?学生不是读不懂鲁迅的文章吗?又怎么会受他煽动呢?

再者说,因为文章读不懂,所以就不要学了吗?

因为药难吃,就不用吃了吗?

因为怕打针,就不用治病了吗?

所以去鲁迅化思潮的背后,到底要去的是什么?我们真的应该去掉鲁迅吗?

鲁迅带给我们的影响

作为已经成年的我们大多数人来说,我们是幸运的,因为我们共同拥有一个伟大的鲁迅先生,我们都是读鲁迅先生的文章长大的。

《从百草园到三味书屋》,想到这个名字,嘴角就会不自觉溢上笑容,似乎从短短的几个字中,童年的乐趣就盎然映于纸上。

《社戏》,想到先生说“我再也没有吃到那一夜似的好豆,也不再看到那夜似的好戏了”,我们似乎能真切的感受到先生心中的遗憾和惋惜。

这就是文字的力量,我们会因为先生一些俏皮的词语感到开心喜悦,会因为一些遗憾的话语感到黯然神伤。

在初中时代,我们有一个共同的朋友圈。

我们知道保姆长妈妈对迅哥儿慈母般的关爱;我们知道藤野先生为人认真负责,对迅哥儿很好;我们知道童年时期的玩伴闰土后来和先生成为了两种不同的人;我们知道,孔乙己穿着长衫喝酒时的困顿。

前段时间因为年轻人就业难的问题,孔乙己再次登上热搜,成为全民热议的话题,千千万万的毕业大学生将自己比作孔乙己,在该不该脱长衫这一问题上争论不休。

孔乙己是鲁迅先生笔下一个经典的人物,在今天又有了千千万万个孔乙己。

高中时期我们学习了《祝福》、《拿来主义》、《阿Q正传》、《纪念刘和珍君》。

阿Q正传

这些文章我们高中时期学的时候都不是太懂,但也有自己一些浅显的理解,而今天我们再次回想这些文章时,相信有了一些社会阅历的我们会有完全与众不同的理解,甚至能从文章中找到自己的影子。

私以为鲁迅先生是现当代众多文学大家中,对中国人的人性分析最深刻的一个文学家,所以当年他笔下创造的很多经典人物,比如祥林嫂,比如闰土,比如孔乙己,比如阿q,在今天又投射到了千千万万个人身上。

这就是鲁迅先生对于我们的意义,他的文章会带给我们很多深刻的思考,我们会从他的文字当中窥见人性的本质,窥见黑暗的社会,窥见坎坷的人生,看见淋漓的鲜血。

我们一代一代人都是受着鲁迅先生文章的影响长大的,但为什么近年来“去鲁迅”化思潮争论的越来越激烈了,为什么越来越多的人反对学习鲁迅的文章呢?

“去鲁迅”

去鲁迅思潮近年来愈演愈烈,但其实追溯起来,在本世纪之初就已经有人开始提出这种论调了。

在上世纪90年代,那时候中小学课本中鲁迅的文章有22篇,而到了上世纪末本世纪初,这一数量就不断的锐减。

我们学习了八九篇,而现在有些地区的教材已经把鲁迅的文章删减到只剩3篇左右了,可以说鲁迅对于学生的影响,马上就只剩鲁迅这两个字而已了。

鲁迅正在被从中国人的记忆中清出去。

大家可知上世纪90年代22篇的鲁迅文章还是删减之后的,在最初的时候也就是解放初期,中小学教材中有大量的鲁迅作品,最多的时候一共有31篇,可以说那时候鲁迅先生的作品就是学生文学学习的半壁江山。

后来一些涉及政治性的和阶级性的文章被删除,也还剩下了22篇,而这之后的减少就是因为去鲁迅化思潮的影响。

去鲁派认为,现在应该把鲁迅的文章删除出去,或者即使要留在教材里面也要在原作的基础上进行符合现在时代的删改和调整。

他们坚持这样认为的原因无外乎以下几点,首先就是老生常谈的问题,他们认为鲁迅的文章太难懂,不利于现在学生的学习。

现在提倡减负减压,提倡学生德智体美全面发展,所以他们认为鲁迅那些难懂的文章就不适合现在。

其次就是鲁迅的文章语言太过犀利,所写的内容都是揭露过去的黑暗腐朽,会让人读起来感到压抑。

去鲁派认为,对于当时那“吃人”的封建社会的描写,已经不适合现在社会的特征,学生读起来也不懂,也会感到害怕,影响学生的身心发展。

现在来看,去鲁派的观点根本站不住脚,不管是哪一点原因,都是无稽之谈。

首先他们批评鲁迅的文章太过艰深晦涩,学生读不懂,这个我们都深有体会,因为我们都经历过全文背诵鲁迅文章时的恐惧。

但多难读多难背对中国的学生来说都不是问题,再难也没有奥数难,而且今天来看,当时我们背了虽然不懂,但是长大之后却有非常深刻的理解。

再者还是那个问题,文章难懂就不学了,那数学和英语也很难学,又应该怎么办呢?

所以这个问题根本站不住脚,学生的学习都有老师的指导。

文章难是因为其社会背景、人物成长过程过于复杂,但这些,文章都有注释,众多的教辅资料都有通俗易懂的讲解,老师课堂上也会把这些掰开了,揉碎了讲给学生听,这样的讲解之后还有什么不懂的呢?

关于去鲁派第2点原因,认为鲁迅文章对于旧社会的黑暗与血腥揭露得太过赤裸裸,不适合现在学生的身心发展,同样没有道理。

鲁迅先生为什么伟大就是因为他不单纯是一个文学家,他是一个真正的战士,他的刀枪就是他手下的笔杆子,这个笔杆子戳破了当时封建社会的黑暗,唤醒了多少无知的中国人,也为中国新文化指明了方向。

而且那个令人害怕的,黑暗的,吃人的社会就是我们革命先辈成长起来的社会啊,就是他们带给我们光明的社会呀,我们为什么要去抛弃那个社会呢?

鲁迅的文章立足于那个黑暗的社会,他揭示的道理足够深刻,批判的人性足够准确,直到今天鲁迅的文章仍然没有过时。

只有不断的读,不断的理解,才能体会到鲁迅先生对中国青年的希冀,对国家深沉的热爱。

这些都是我们站在正向的角度,在已经接受了鲁迅文章的影响之后做出的判断,那么如果换一个角度,也就是按照逆向思维去看,结论是否会不一样呢?

如果按照逆向思维来思考,也就是真的如去鲁派所说,把鲁迅从教材中删除,会是怎样?

如果没有鲁迅会怎样?

去鲁派里很多人对鲁迅误解很深,他们不仅看不上鲁迅,更是看不上那些只会拿笔杆子的文人。

在这一部分人的眼里只有真真正正做技术的人才是能够创造价值的人,而那些学文科的,都是对社会没有价值的人。

飞象网的项立刚,他的观点比较典型,代表了去鲁派里这一部分人的观点。

他把鲁迅仅仅定义为一个批评者,他认为社会的价值都是由建设者创造的,而批评者没有任何价值。

他的一句话曾经引起了轩然大波,他说“中国如果没有鲁迅,一样会往前走;但中国如果没有钱学森,真的会不安全;如果没有袁隆平真的会饿肚子;如果没有王进喜,现在连灯都点不上。”

肯定了钱学森,袁隆平,王进喜的价值,这是完全正确的,但是把鲁迅批得一文不值则是极端的错误。

毛主席把鲁迅看作是当代的圣人,是有道理的。

因为鲁迅用笔杆子唤醒了当时麻木的中国人,如果没有鲁迅的文章,如果没有鲁迅的批评,也许相当多的人今天仍然留着长长的辫子,仍然没有站起来,脊背直不起来,这是非常悲哀的事情。

至于看不上人文知识分子更是没有道理,这样的思想比较肤浅。

毛主席就经常说:“我就是用文房四宝打败了国民党四大家族。”

毛主席不仅是伟大的军事家,还是一位造诣颇深的文学家,而且毛主席在文学历史上的造诣,对他整个人的成功有着相当大的影响。

正是因为熟读中国二十四史,深谙那些王朝更替的规律、百姓兴亡的真理,所以毛主席才能正确指导自己的行为,与人民群众站在一起,打败了国民党四大家族。

包括钱学森也是非常推崇鲁迅的,他对鲁迅的文章非常熟悉。

北京大学教授唐有祺就知道这一点,他说:“记得钱学森在谈到鲁迅对有人把miky way翻译成牛乳路的批评”,据他所知,钱学森对鲁迅的研究之深在当时旅居国外的理工学者中是非常少见的。

也许这就正好能解释,为什么钱学森那么出名,做出了如此大的贡献。

著名画家吴冠中更是说过一句有意思的话:“我认为像齐白石这样的画家,少几位,对国家发展的影响不大,但是如果没有鲁迅,整个民族的心态就会出问题,100个齐白石也抵不上一个鲁迅。”

鲁迅的作用绝不是一两句话就可以被质疑,被替代的,如果没有鲁迅,就没有现代语言文学;如果没有鲁迅,新文化运动就少了一位领头人;如果没有鲁迅,整个民族的信仰和心态都会受到巨大的影响。

鲁迅的文章难懂,因为它是文言文和白话文中间的一个过渡,他的文章中有一些文言文的味道,所以会比较难懂。

是鲁迅开天辟地的开创了白话文体,教会了后人白话文学应该怎么写,他筑起了现代语言文学的高峰。

后边的人再怎么写,也是在鲁迅开创的文体里面,追逐,模仿,腾挪而已。

对此,诺贝尔文学奖获得者莫言曾公开承认过,另一位文学家余华和莫言一样,也非常推崇鲁迅。

而且对于去鲁迅化思潮,他们二人有着一针见血的理解。

那么据他们分析,去鲁迅化到底去的是什么呢?

去鲁迅,到底去什么?

莫言说自己在文学创作之初,或多或少的都在有意模仿鲁迅的写作。

在他的眼中,鲁迅的文学地位是非常高的,在一次采访中他说:“我愿意用我所有的作品换取鲁迅的一篇小说。”

莫言和我们一样,刚开始读鲁迅作品的时候,也感觉到一种黑暗和阴森,但是随着阅历的增加,随着自己慢慢开始写作,他的理解不断的深入,直到最后他认为自己所有的作品都比不上鲁迅的一篇小说,由此可见鲁迅的文学造诣有多么高。

余华对鲁迅的认识也经历了一个这样的过程,刚开始上学的时候,老师每次都要求背鲁迅的文章,余华感觉非常头疼,他也感觉很难背。

那时候不懂,只觉得鲁迅的文章难背又难懂,但是后来随着自己读了更多的文章,有了更好的理解基础,再次翻看鲁迅的作品,他感到深深的震撼,那时他才发现鲁迅是多么伟大的一位文学革命家。

对于当下的去鲁迅化思潮,他们认为如果真的把鲁迅去掉,那么我们去掉的不仅仅是一位文学家,更重要的是会把鲁迅所代表的精神去掉。

但是比起众人所说的去鲁迅化,倒不如思考一下如何让当代人那颗难以平静的心定下来。

很多人都是因为浮躁所以因噎废食,就因为鲁迅的文章难懂,所以就要把文章去掉,这种思维太过简单粗暴,流于表面。

鲁迅是中国文学史上最耀眼的一颗明星,他点亮了那个黑暗的时代,他的作品具有穿透时空的震撼力,能够洗涤人心,去除浮躁。

我们应该静下心来,多读鲁迅先生的文章,多思考,创造自己的理解,提升自己的审美能力。

正如鲁迅对中国青年的希冀一样,我们应该保持独立的思考,拨开表面看透事情的本质,不可随波逐流,人云亦云。

警惕“削足而适履,杀头而便冠”,近来,去鲁迅,去岳飞,去文天祥等等都有一定的苗头,如果仅仅因为一点不合适宜就直接砍掉,那么这样的文化无疑是不完整的,是残缺的。

来源:文辰国学