从少林寺释永信到英格兰教堂神父:信仰,是怎样坍塌的?

繁体释永信被调查,不只是一个僧人的“塌庙”,而是一个系统的自毁。

香火未灭,信仰已死。我们还相信什么?我们真的还需要神吗?

当我们把寺庙变成打卡地,把僧人变成运营商,文明会留下什么?

你可以遗忘一切,但不能放弃敬畏。

英格兰南部,一个不临海也不靠山的小镇。凌晨七点,教堂的钟声如旧。

没有仪式,也无听众,钟声只是一声声由远及近,由近复远,像浪潮在时间里起伏。

这钟声,并不召唤什么,也不为谁响起。它只是日复一日、年复一年,在没有听众的清晨里,为这个小镇守住时间的秩序,像一位从不抱怨的老仆,在晨光未亮之前就已开始履职。

它的存在,本身就是一种温柔的固执。

那座教堂并不宏大。石墙发白,木椅有些松动,窗花剥落,阳光斜斜地穿过尘埃落在讲坛上,像是落在一个早已不重要却仍在值守的哨所上。

信众稀少,主日礼拜时常只有六七人。但牧师依旧在讲,烛光依旧点燃,钟声依旧敲响,仿佛在为这个时代留下一点“无用的坚持”。

这些早已不再热烈的教堂,也从未改做他用。没人提议将它们拆除重建,哪怕它早已不再“创造价值”。

因为在这里,“信仰的建筑”不是资产,而是城市文明的遗骨。

牧师名叫克里斯托弗,年过六旬,言语声调极轻。他每天会步行一小时,去郊外的精神障碍收容院,为几位无人看护的病人做陪伴。

他不讲道,不布施,只是坐在他们身边,听他们反复讲述同一段破碎的记忆,然后点点头,说:“我听见了。”

他说:“我不知道人们是否都相信神的存在,但我知道,人不能对一切失去敬意。”

这一句话,穿透雾气般的日常琐碎,留下温热的尾音。它不像训诫,更像一声文明深处的叮嘱,不是所有坚持都需要理由,有些东西,仅因它是对的,便该存在。

而在中国,当我站在少林寺的山门前。当我看见,门票、香火、文创、套餐、表演、功德榜,一切都规划得井井有条。

队伍从商铺延伸至大殿,僧人穿行其间,像是管理人员,也像是服务人员。

他们不回避镜头,也不拒绝合影,面带微笑,手法熟练,一如多年市场洗练后的演示员。

没有钟声,只有导游的扩音器在喧哗。

而我也就在那一天,和释永信方丈坐在一起聊了会儿天,并且和当时在场的部分嘉宾一起合影,这张存照,早已是找不到了。

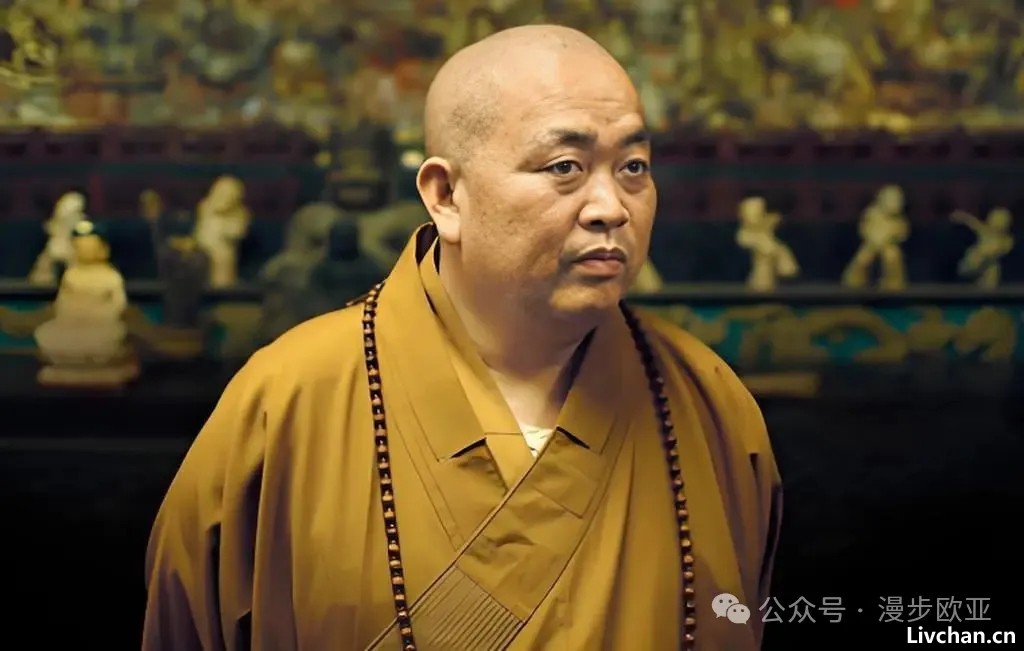

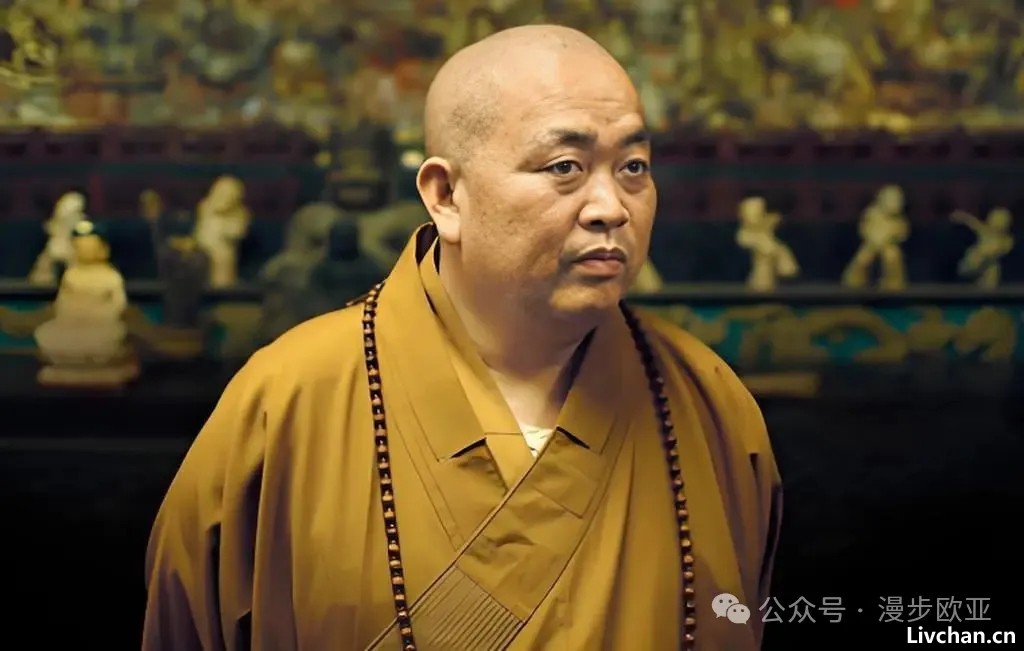

7月27日,少林寺管理处发布通报:第三十代方丈释永信,因涉嫌刑事犯罪、挪用寺院资产、严重违反戒律,正在接受调查。

(图为释永信 第九至十二届全国人大代表、少林寺第三十代方丈、河南省佛教协会会长、中国佛教协会副会长,中国首位拥有MBA学位的方丈。)

这条消息迅速传遍网络,激起一轮讶异却不惊讶的舆情。

不是因为人们突然发现他腐败了,而是忽然意识到,他原本应是僧人。

释永信,这位曾在国际会议台上讲禅论功夫、出现在招商会和电视节目里的“活化石”,突然变得不再稳固。他身上的光环,一夜之间,被“查处”两个字替换,佛门背后的资产表开始被摊开。

人们震惊,却也释然。

那一刻,我再度想起英格兰的钟声。那口石墙中的老钟,没人强迫它响,也没人量化它的功效,却仍在敲响。

一如一个不问理由、不为回报的执念,在每个时代的缝隙里提醒人们:你可以遗忘一切,但不能放弃敬畏。这个世界上的宗教,不只是神的住所,更是人类对秩序最后的留守之地。

而在少林寺的台阶下,香火浓烈,人声鼎沸,二维码在功德箱旁贴得整齐清晰。仪式还在,神已远走。

这个和尚为何能成功

释永信,俗名刘应成,1965年生于安徽颍上。1981年,一个农家少年跪在嵩山山门前,拜入少林。

那一年,改革开放不过三年,中国正从物质匮乏中挣扎起身,宗教场所尚处于政策的边缘地带。

1987年,他的师父圆寂。他临危受命,接掌少林事务;1999年,正式被任命为少林寺第三十代方丈。彼时的释永信,不过三十四岁,眉眼还未沉稳,已然登堂入室。

他没有选择闭门诵经,而是带着少林走入市场:注册“少林”商标、组建少林资产管理公司、推动武校扩张、开发旅游演艺项目、参与文旅政策制定……他是“和尚里的企业家”,也是“企业家中的和尚”。

他的语言,精准对接时代系统:既能讲禅修的智慧,又能谈ROI的模型;既能跪拜于佛前,也能签下亿元合同。

他频频出现在央视、两会、文旅博览会,被视为“传统文化现代化转型”的成功样本。

他不是世俗的叛徒,而是体制的优等生。他既迎合了权力对“文化符号”的需要,也契合了市场对“品牌价值”的渴求。

他并不贪婪,只是明白:信仰若要存活,必须学会讲话,用官话、用市场话、用互联网语言。

他不是神职人员,而是一个出色的文化内容运营商。他不是脱离尘世,而是彻底掌握了“佛门出世术”的世俗翻译本。

而他的陨落,并非系统抛弃他,而是他太像这个系统了,以至于他的崩塌,显得如此合理。

他成为“样板和尚”太久,以至于人们忘了问他是否还在修行;他登台太频,以至于他脱下袈裟的那一刻,反倒更像回归。

当通报发布的那一晚,网友并未愤怒,只是默然。“果然如此”,成了热评关键词。他不是堕落,而是变得太精准;他不是走偏,而是走得太符合系统标准。

我们不能只把他当作个体悲剧来解读,不要忘记了,其实他是被整个时代推出来的一个接口,一个极其稳定、高效、适配多方需求的接口。

我们把一座寺庙交给他,不是让他修行,而是让他运转。我们希望他能输出“功夫文化”、参与“中华传统文化输出战略”,同时还要“管理好庙产”、“带动文旅”、“引导年轻人向善”。

在大家内心的方寸里,他不是方丈,而是项目经理、品牌总监、地方名片、政务桥梁。

他披着僧衣,却已无暇参禅。他的存在,是一份多角色、多工能的岗位说明书。

而一旦角色出现裂缝,接口就失效。系统并不会为他哀悼,只会默默寻找下一个替代品。那一刻你才明白:他为何成功,并非因为他修得比别人好,而是他比别人更能扮演你需要的“和尚”。

我们真正膜拜的,从来不是僧人,而是僧人扮演得是否得体、得势、得利。我们需要他佛口亦商言,禅心亦行政;需要他进退自如,懂得应酬,又永远神圣。

释永信不过是照单全收,而当这份单据终于累积到无法自证清白的那一刻,他也只能被系统悄然收回,如同一个“已过时的模板”,静悄悄下架。

谁在守护神灵

在英格兰,宗教不再是群众的刚需。

教堂越来越冷清,牧师的讲道往往只对几位老年听众;教区的活动多以照顾孤寡、提供心理援助为主,布道早已不是重心。

但这并不意味着信仰被废弃。恰恰相反,它被以一种更温和、更克制的方式,沉入了生活的底部。

没有人向你灌输“你必须相信神灵”;没有人宣讲神迹;也没有香火、福签、符咒;更没有在讲道后吆喝着“扫码捐款”。

你甚至可以怀疑上帝是否存在,但不能否认的是,这片土地上,仍有大量的人守着一个“不可度量”的空间。

这个空间不用于服务,也不求回报。它不提供心理鸡汤,不制造身份认同感,不许愿,不许诺。

它唯一的意义,就是提醒人类自己:还有一部分世界,不属于解释力,而属于敬意。

但在中国,我们却把这一空间变成了效率最高、转化率最强的商业场域之一。

从山西五台山到海南,从普陀山到少林寺,从地方小庙到城市CBD边上的财神殿,我们看到越来越多的人,排着长队、带着黄金香火、扫码祈愿、直播还愿。

宗教成了一种服务,佛像变成了一种引流装置,僧人是流量操盘手,庙宇是文化旅游集合场。

祈祷被重新编码成“供需行为”,功德成了预算项,烧香许愿像是在选购命运套餐。

问题不是出在“信众”,也不是“商业”,而是整个系统已默认:只要你还愿意买香火,那就不需要你真的相信。

谁还在守护着这些神祗?

和尚在直播,香客在打卡,导游在讲解项目发展史,主管部门在统筹门票收入和香火转化路径。平台在观察关键词热度,短视频正在剪辑“和尚用AI生成佛经”的热门内容。

没人在真正守护神祗神。神也早已学会不出现。

哪怕偶有敬意发生,也迅速被包装成流量内容:一位虔诚的老太太点灯许愿的视频,在抖音上被配上字幕“愿你一生平安”,迅速获得百万点赞,点赞的是转发的情绪,而不是信仰的共鸣。

这不是“宗教焕新”,而是“神性工业化”。不是“信仰返场”,而是“用户粘性升级”。

而英格兰那座寒风中的教堂,还在用那一口锈迹斑斑的钟,提醒这个被祛魅的时代:有些声音,不是用来被听见的,而是用来被记住的。

它不响给任何人听,而是为信仰自身。是那种“你不来,我也在”的执念。

这不是守护神祗神,而是神在守护我们。守护我们不彻底沦为只相信结果、只追求交换、只问有用的现代人。

因为,一旦我们只相信有回应的神明,最终我们将信仰的,只剩下平台推荐系统和反馈算法。

信仰的裂缝

1904年,马克斯·韦伯写下了那个改变无数人世界观的概念:“祛魅”(disenchantment)。

他指出:现代化进程并非只是经济和科技的扩张,更是一场持续的“信仰退潮”,世界不再神秘,因果链条取代神谕启示,理性审判了神迹,科学瓦解了“灵”的空间。

他当时或许无法想象,百年之后,在一个互联网主导的国度,“祛魅”并未引向彻底的清明,反而滑向了另一种极端,信仰并未死亡,而是被重构为一门产业。

在中国,信仰不是消失,而是被改装,被利用,被安排。

我们以“传统文化”的名义,为它套上文旅政策的外壳;以“心灵疗愈”的说法,为它贴上心理消费标签;以“情绪价值”的逻辑,为它制定KPI和增长曲线。

我们说这是“活化”,其实是“演化”:不是进化成更高维度,而是顺应平台逻辑、服从传播路径的低维重构。

曾经,一个人走入寺庙,是因为心中有未解之问;现在,一个人走进寺庙,是因为攻略上写着“这里拍照最好看”。

曾经,一个人焚香许愿,是为了与无形的神灵对话;现在,一个人扫码捐赠,是为了“灵验”与“转发后好运”的算法眷顾。

曾经的佛,是空性与慈悲的象征;而如今的佛,是服务流程的一环、文化输出的一环、社交谈资的一环。

而释永信,正是这种信仰转向的集大成者与受害者。

他懂得游戏规则,并完美适配。

他将寺庙从“不可测之地”变为“可控之产”,他讲佛法,也讲投资回报;他说众生平等,也知道哪些众生更有“合作空间”。

他手握寺产、招待高官、布局IP,甚至组建资产公司注册商标。少林从“祖庭”变成“总控室”。

他并未悖逆什么,而是恰恰履行了所有主流逻辑下的“合格僧人”职责。

而当调查通报一出,信任崩塌的,不只是他个人,而是整个被产业化包装过的“新佛教”模型。

人们忽然发现,我们不是从信仰走向理性,而是从信仰直接走向投机。

当庙宇变成项目,当僧人变成流量,当香火变成销售额,裂缝不在佛像之上,而在人心之内。

我们不再相信神明,因为神明不再神秘。我们能买的、能看直播的、能打赏点赞的神明,是不是已经不配再被膜拜?

我们不再敬畏佛祖,而是开始计算哪种庙香火最旺、哪位高僧最“火”、哪个项目最“灵”。

而在英格兰的小镇里,神职人员依旧为无名之人做葬礼,为无人送别的灵魂点亮最后一盏烛光。

他们不问你是否信仰上帝,只问你是否愿意为一个陌生人停留片刻。

这是信仰与制度之间的分水岭:一个社会是否文明,不在于它的庙宇有多宏伟,而在于它是否还愿意为“无用之物”保留空间。

真正的信仰,是在“没有反馈”的时候,还愿意相信;是在“没有掌声”的时候,还愿意守候。

而我们,正在迅速失去这种能力。

我们在膜拜谁

这是英格兰南部一个微雨的午后。

小镇教堂的钟声照常响起,回荡在空荡荡的街道和积水的石砖上。没有人在听,钟声却依旧。

不是为了通知谁,不为祈祷开始,也不为仪式铺垫。它响起,是因为时辰已到,是因为多年如一日地,它该响起。

我站在雨中,听着这钟声忽而升高、忽而隐退,像从时间深处传来的叹息。

教堂里正在举行一场简朴的葬礼。死者无亲无故,现场只有五人,其中三位是志愿者。

牧师念完最后一段经文,没有高声赞颂,也没有承诺来世,只说了一句:“愿他的名字,不因无人记得而被抹去。”

那一刻我明白,这场仪式并不是为了死者的“灵魂去向”而准备,而是为了活着的人,仍然能在人世间留下一道秩序的裂缝,哪怕所有逻辑都说,这是一件“无意义”的事。

这正是文明最后的温度。为无用之事保留庄严,为无人在意的时刻继续设岗。

而在中国,几乎同一时间,释永信的事正热。官方通报、媒体解读、自媒体爆料、抖音调侃、微博热评……舆论像雨后的洪水,从四面八方卷来。

香火经济、私生子、财产转移、与女性长期不正当关系,每一个关键词都触碰着社会情绪的底线,也击中了我们的集体幻觉。

我们以为,穿了僧衣的,便该高于世俗。

我们以为,一寺之主,必有出世之心。

我们甚至以为,香火缭绕的地方,总该有一处是清净的。

但事实告诉我们:我们不是失望于他,而是终于醒过来,意识到我们膜拜的,原本就不是“神”本身。

我们膜拜什么?

我们膜拜的是系统认可的成功者。

我们相信,如果一个人能屡次登上央视、担任人大代表、被国际媒体采访,他就值得尊敬;如果一个人能把佛教变成品牌、少林变成IP,那他就有资格讲禅。

我们膜拜的是“神话制造力”:能否构造出令人信服的灵验故事、能否维持一个文化形象、能否打包一份“信仰产品”在春节营销中上线。

我们膜拜的是安排:一个能给你上供后带来好运的神明,比一个劝你苦修的更容易接受。一个能转发后转运的菩萨,比一个要求你清修的佛祖更合胃口。

而系统也非常配合,它给你神龛,也给你流程;给你仪式感,也给你二次元佛祖周边。

在这里,信仰不是对神的仰望,而是一次高效的消费体验。

我们不是不信,而是换了信。

我们不再信仰“不可测的神明”,我们信仰“数据证明有效的逻辑”;我们不再敬畏不可知的因果,而是更相信“转发一次,好运三年”的图文模板。

而那座英格兰的教堂,那场为无名者举行的葬礼,那口每早七点敲响的钟,正在告诉我们:一个社会的文明程度,不在于它信多少神,而在于它是否还愿意为没有功效的信仰留一个座位。

释永信倒下了,少林寺还在。香火未灭,牌匾依旧。只是站在山门前的我们,可能再也不会天真地相信,袈裟背后是佛心,钟声之中有神意。

我们不是失去了信仰,而是已经很久,没有见过真正不带回报的信仰了。

而文明的意义,也许就是不厌其烦地提醒你:当一切都可以被衡量,被定价,被包装,被出售,还有什么东西,是你愿意不求回报地去相信、去守护的?

也许,只剩下那口风中的钟。哪怕无人听见,它仍坚持响起。因为它知道,有些声音,不为传达,只为提醒。

提醒我们:在这个逐利如潮的时代,人类最后的尊严,是仍愿为“无用之物”留下一片庄严。

你有没有在某次寺庙旅行中,感受到那种“消费型信仰”的落差?

你是否还记得小时候第一次跪拜时的心情?

来源:漫步欧亚