释永信落马背后:中国民众精神创伤的深层解读——为何让民众如此愤怒?

繁体一场全民围观的“信仰地震”

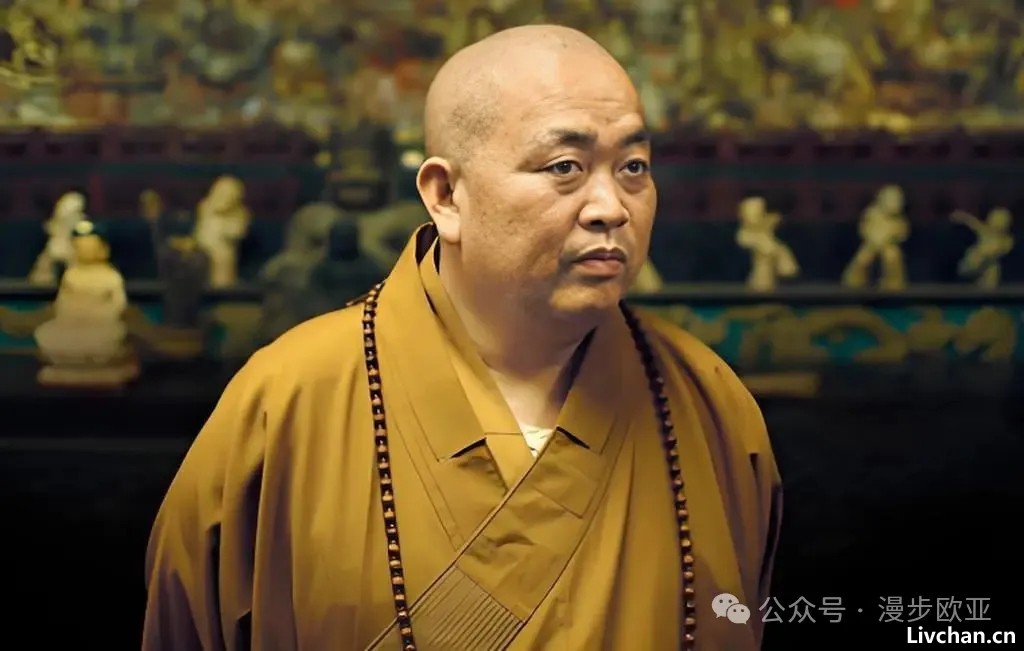

2025年7月27,一则“少林寺方丈释永信涉嫌违法”的消息在社交平台掀起海啸。

#释永信被查#话题阅读量超20亿,评论区里,有人拍手称快“早该治治这些披着袈裟的商人”,有人扼腕叹息“少林寺千年清誉毁于一旦”,更有人追问:“我们骂的不是释永信,到底在骂什么?”

这场舆论风暴的本质,早已超越个体事件的范畴。当“佛门CEO”“少林寺上市传闻”“海外别墅群”等标签与“宗教神圣性”激烈碰撞,当“商业佛法”“政治佛法”“特权佛法”成为网络热词,我们终于看清:公众愤怒的,是信仰被异化的痛感;而这种痛感,早已在快节奏、高焦虑的当代社会中,累积成一道看不见的精神伤疤。

"自性清净时,净土在当下。"

这是释永信在微博上写下的最后一句话,时间定格在2025年7月24日清晨6点58分。三天后,一纸通报撕碎了这句佛语背后的虚假面纱,也撕碎了无数人心中最后的净土。

少林寺管理处的通报如同深水炸弹,在平静的网络世界掀起惊天巨浪:

涉嫌刑事犯罪 —— 这个头衔彻底击碎了"得道高僧"的光环 挪用侵占寺院资产 —— 香火钱成了他的提款机 与多名女性保持不正当关系并育有私生子 —— "六根清净"成了天大的笑话!

一时间,网络炸锅了。这位曾经端坐在大雄宝殿里,接受万人朝拜的方丈,这位在无数场合谈经论道、劝人向善的精神导师,这位把少林寺从破败小庙打造成年收入10亿商业帝国的"佛门CEO",竟然是这样一个人。

微博评论区瞬间沦陷,愤怒、失望、心碎的情绪如潮水般涌来:

@佛前青灯: "心碎了,我从小就把少林寺当圣地,每年都去烧香拜佛,原来我一直在供养一个骗子。"

@武侠梦碎: "少林寺都是假的,这个世界还有什么是真的?我的童年彻底毁了。"

@理性思考者: "最后一片净土也沦陷了,我们的精神家园到底在哪里?"

@愤怒的信众: "51个情人?174个私生子?这哪里是和尚,这是古代皇帝吧!"

@心如死灰: "连少林寺都这样,我还能相信什么?还能相信谁?"

24小时内,相关话题阅读量突破10亿,"释永信"连续霸占热搜榜前十位。短短几个小时,少林寺相关股票应声下跌,文旅概念股集体走低。这不仅仅是一个人的垮塌,更是一个产业、一种信仰的集体震荡。

但当愤怒的情绪稍稍平息,我们需要冷静思考几个更深层的问题:

为什么释永信的垮塌会让如此多的人感到"破防"? 一个和尚的腐败,为什么会引发如此巨大的社会震动?难道仅仅因为他是名人吗?

我们到底失去了什么? 当少林寺这个精神符号坍塌时,我们失去的仅仅是一座寺庙,还是更深层的东西?

这种痛苦从何而来? 为什么一个本该与我们无关的人的丑闻,却让无数人感到切肤之痛?

我们该如何面对? 在精神偶像接连坍塌的时代,我们如何重建自己的精神家园?

释永信事件不是孤立的个案,而是一面镜子,照出了我们这个时代的精神困境。要理解这种集体的"破防",我们需要深入人心的最深处,去探寻那些被触动的神经,去解析那些被撕裂的情感。

这场撕裂的本质,是公众对“宗教该是什么样”的认知错位——当传统信仰遭遇消费主义,当神圣性碰撞资本逻辑,普通人早已失去了判断的锚点。

精神困境:我们为何对“信仰异化”如此愤怒?

童年记忆的坍塌:从武侠梦到现实噩梦

还记得那个夏天的午后,电视里播放着《少林寺》,李连杰饰演的觉远和尚武艺高强、心地善良。那时的我们相信,少林寺是一个超脱世俗、清净无染的地方,僧人们在那里参禅悟道、惩恶扬善。

·38年前:破败的少林寺,仅有9名老僧、28亩薄田

·现在:年收入超10亿的商业帝国,666个注册商标

·理想中:六根清净、一心向佛的得道高僧

·现实里:无数个情人私生子的"CEO方丈"

这种巨大的反差不只是个人形象的崩塌,更是整整一代人精神图腾的倒塌,它象征着我们对理想世界的美好寄托彻底破灭。武侠小说里的少林寺承载着我们对正义、纯洁、超脱的全部想象,那些故事中高僧的德行和隐忍成为我们集体记忆的灯塔。然而,现实中的丑闻和堕落却给了我们当头一棒,让这些神圣符号瞬间化为泡影。这种反差不仅暴露了人性的脆弱,还深刻地撕裂了我们对传统文化的精神依赖,引发了对整个时代价值观的反思与失落。

最后净土的失守:当避难所也不再安全

每天早上七点半,地铁里挤满了行色匆匆的上班族,他们脸上写满了疲惫和焦虑。晚上十点,写字楼里依然灯火通明,加班已经不是例外,而是常态。这就是我们生活的时代——一个高速运转、充满压力的时代。

996的工作节奏 让人身心俱疲。早上9点到晚上9点,一周工作6天,这不是个别公司的要求,而是整个行业的潜规则。休息成了奢侈品,健康成了代价。

高房价的生存焦虑 压得人喘不过气。一套房子掏空两代人的积蓄,还要背负几十年的房贷。"房奴"不是一个称呼,而是一种生存状态。

内卷化的竞争环境 让人身不由己。不是你想努力,而是你不得不努力。不进则退,稍有松懈就会被淘汰。竞争从幼儿园开始,一直持续到退休。

人际关系的复杂多变 让人疲于应付。同事之间的勾心斗角,朋友之间的利益计算,甚至亲人之间的经济纠纷。真诚变得稀有,信任变得昂贵。

精神避难所的珍贵

在这样一个处处充满算计、时时需要防备的世界里,人们的内心渴望着什么?

渴望纯净。渴望有一个地方,不用戴着面具,不用时刻警惕,可以卸下所有的伪装和防备。

渴望安宁。渴望有一个时刻,可以停下匆忙的脚步,让疲惫的心灵得到休息,让焦虑的情绪得到平复。

渴望信任。渴望有一些人,不会欺骗你、利用你、算计你,可以真诚地对待你的真诚。

于是,寺庙成了这样的象征。

红墙黄瓦,与世俗的钢筋水泥形成鲜明对比,仿佛隔开了两个世界。

晨钟暮鼓,与城市的汽车鸣笛截然不同,似乎能够洗涤心灵的尘埃。

袈裟僧影,与西装革履的商人相比,代表着超脱尔虞我诈和生活的平静。

这里应该是干净的,这里的人应该是可信的,这里的教导应该是真诚的。人们相信,至少在这里,金钱买不到一切,权力控制不了一切,欺骗玷污不了一切。

张女士每个月都要去一次寺庙。不是为了求佛保佑发财,而是为了在那份宁静中找回自己。"工作太累了,人心太复杂了,只有在寺庙里,我才觉得世界还有一片净土。"她这样说。

像张女士这样的人有很多。他们不一定是虔诚的佛教徒,但他们需要这样一个精神避难所。

失守的绝望

然而,当释永信的丑闻曝光时,这最后的避难所也沦陷了。

信任的最后一根稻草断了。连最著名和尚都这样,还有什么人值得信任?连这种“高僧大德”都被金钱腐蚀,还有什么人是纯洁的?

安全感的最后一道防线破了。连少林寺的内核都是假的,这个世界还有什么是真的?连佛门净地都被污染,还有什么地方是干净的?

希望的最后一盏明灯灭了。我们还能去哪里寻找内心的安宁?我们还能相信什么样的承诺?

网友真实反应:

@都市打工人:"我每次压力大的时候就去寺庙坐坐,觉得那里很安静很纯净。现在知道方丈都是这样的人,我再也不敢去了。感觉自己像个傻子。"

@中年危机:"四十多岁了,经历了太多人心险恶,本以为至少还有寺庙这样的净土。现在连这个也没有了,真的不知道还能相信什么。"

@迷茫青年:"房价买不起,工作压力大,爱情不靠谱,现在连寺庙都是假的。这个世界对年轻人太不友好了。"

心理学解释

这种强烈的失落感,在心理学上有一个专门的名词:"基础信任的坍塌"。

心理学家埃里克森认为,基础信任是人格发展的基石。当一个人认为世界是可信的、安全的,他就能正常地生活和发展。但当这种基础信任受到冲击时,人会产生深深的不安全感。

释永信事件之所以让这么多人感到"破防",正是因为它击中了人们基础信任的最重要的一块拼图。

连最不应该有问题的地方都有问题了,那还有什么地方是安全的? 连最应该值得信任的人都不值得信任了,那还有什么人是可信的?

这种恐惧不仅仅是对释永信个人的失望,更是对整个世界的怀疑。这种怀疑一旦产生,就会像病毒一样扩散,感染人们对一切美好事物的信任。

这就是为什么释永信事件会引发如此大的社会反响。人们的愤怒不仅仅是对一个腐败和尚的谴责,更是对自己最后一点精神寄托被摧毁的绝望呐喊。

来源:未陌央与传统文化心理分析

本文初摘录于:2025-08-06,最后校对或编辑于:2025-08-06