教员的反击

繁体1

问两个问题——

你有没有遇到人生的低谷期,经历一段鬼都不上门的日子?这段人生的灰暗岁月,你又是如何度过的,躺平,还是想办法走出困境?

你在职场中有没有被同事排挤、打压过?这个时候,你又该如何奋起反击,实现逆风翻盘?

教员的经历,以及《毛选》中的四篇文章告诉我们,这两个问题是有解决办法的,而且都有着清晰明确的解决路径。

2

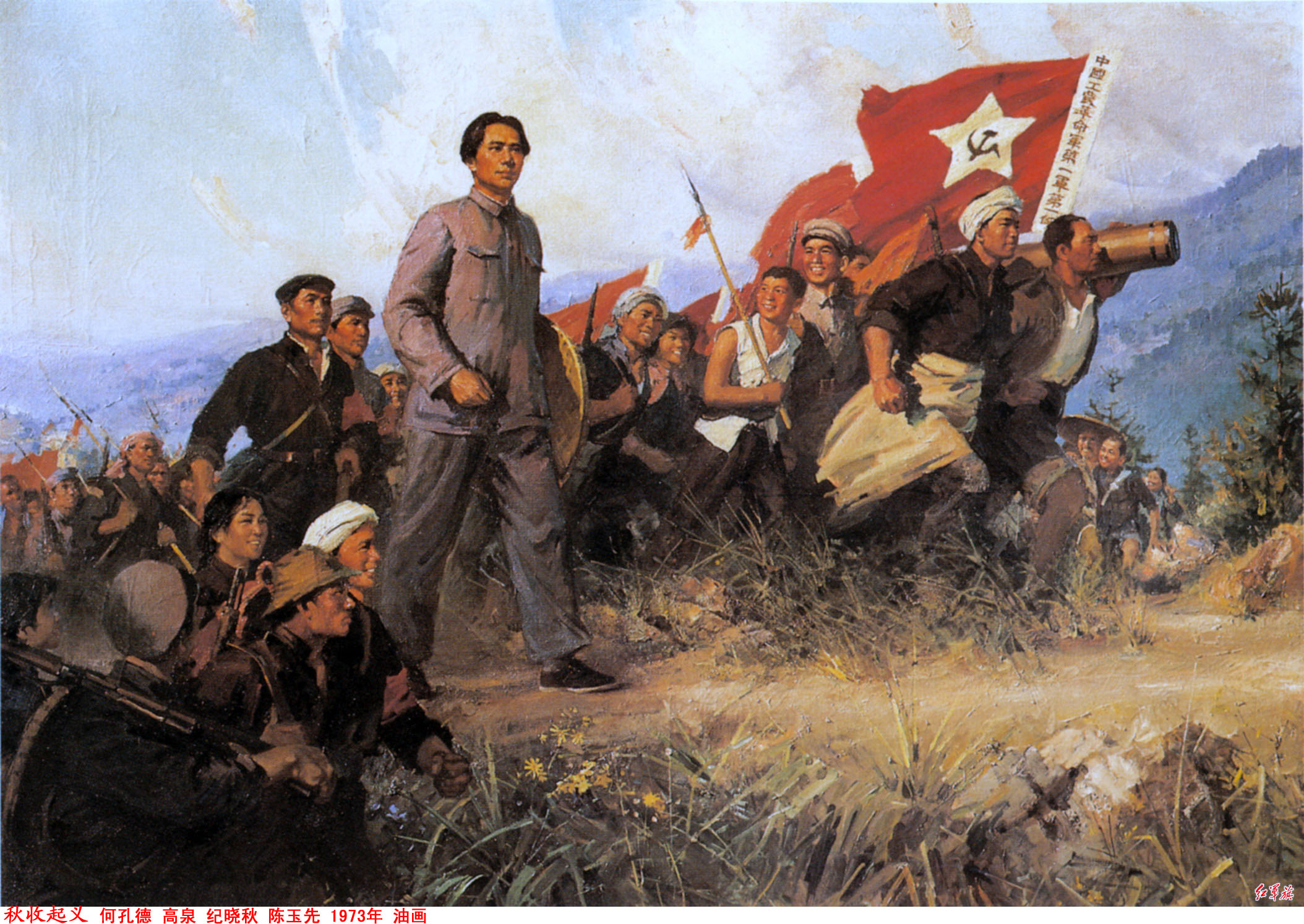

1931年1月,中国共产党在上海召开六届四中全会。在这次会议上,王明等留苏归来的年轻干部,凭借共产国际的支持,逐步得到了中央的领导权。

中国革命史上危害最大的“左倾冒险主义”,从此开始为期四年的统治。

既然他们得到了中央的领导权,那么接下来,他们必然要在各个根据地推行左倾政策,并借此夺取各个根据地的领导权。

而在闽西赣南根据地,他们的目标便是教员。

在这样的背景下,六届四中刚结束,项英便以中央代表的身份到了闽西赣南根据地,然后宣布撤销红一方面军总前委,成立苏区中央局,自己做了代理书记。

这就意味着,教员不能再以红一方面军前委书记的身份,领导党政军各项工作了,只能以中央革命军事委员会副主席、政治部主任、红一方面军总政委等身份,做一些具体工作。

项英,取代教员成了党政军各项工作的总负责人,闽西赣南根据地,也由此成为中央苏区。

4月,任弼时、王稼祥、顾作霖组成的中央代表团抵达苏区,进一步传达了王明的左倾冒险主义政策,给教员的工作造成更大的困难。

到了11月,中央代表团又在江西瑞金召开“中共苏区第一次代表大会”,以“集体决议案”的形式,指责原苏区领导犯了“狭隘的经验论”、“富农路线”、“没有完全脱离游击主义”等一系列错误。

虽然没有点名,但谁都知道,这些指责就是针对教员的。

可以说,整整一年时间,教员的处境是越来越艰难的。

那教员因此而沉沦了吗?

没有,他反而在巨大的压力下,做出一系列旁人难以企及的辉煌成绩。

1月,国民政府军事委员会南昌行营主任鲁涤平,指挥十万国军、兵分五路扑向苏区,教员和朱老总指挥红一、三军团的四万人,用迅速集中、迅速分散、各个击破的战术将其击败,取得第一次反“围剿”的胜利。

这次战役,红军还全歼了国军第十八师师部和两个旅,俘虏师长张辉瓒,并缴获了一批无线电台,红军由此建立起无线通信,初步拥有了技术侦察能力。

战后,教员兴奋的填了一首《渔家傲》——

万木霜天红烂漫,天兵怒气冲霄汉。雾满龙岗千嶂暗,齐声唤,前头捉了张辉瓒。二十万军重入赣,风烟滚滚来天半。唤起工农千百万,同心干,不周山下红旗乱。

3月,国民政府军政部长何应钦,指挥二十万国军、兵分七路进犯苏区。教员和朱老总、彭老总仔细分析,亲自到前线察看地形,最终在5月中下旬,十五天内连续作战五次,横扫七百里,用不足四万的红军击败二十万国军,缴获两万余支枪,取得第二次反“围剿”的胜利。

从7月开始,教员和朱老总又指挥三万红军,用八十天的时间,击败蒋介石亲自指挥的三十万国军,取得第三次反“围剿”的胜利。

受这次胜利的影响,12月,董振堂和赵博生带着国军第二十六路军发起“宁都暴动”,全军一万余人集体参加红军,被编为红五军团。

红军又有了一支装备精良的生力军,中央苏区也开始进入最鼎盛的时期。

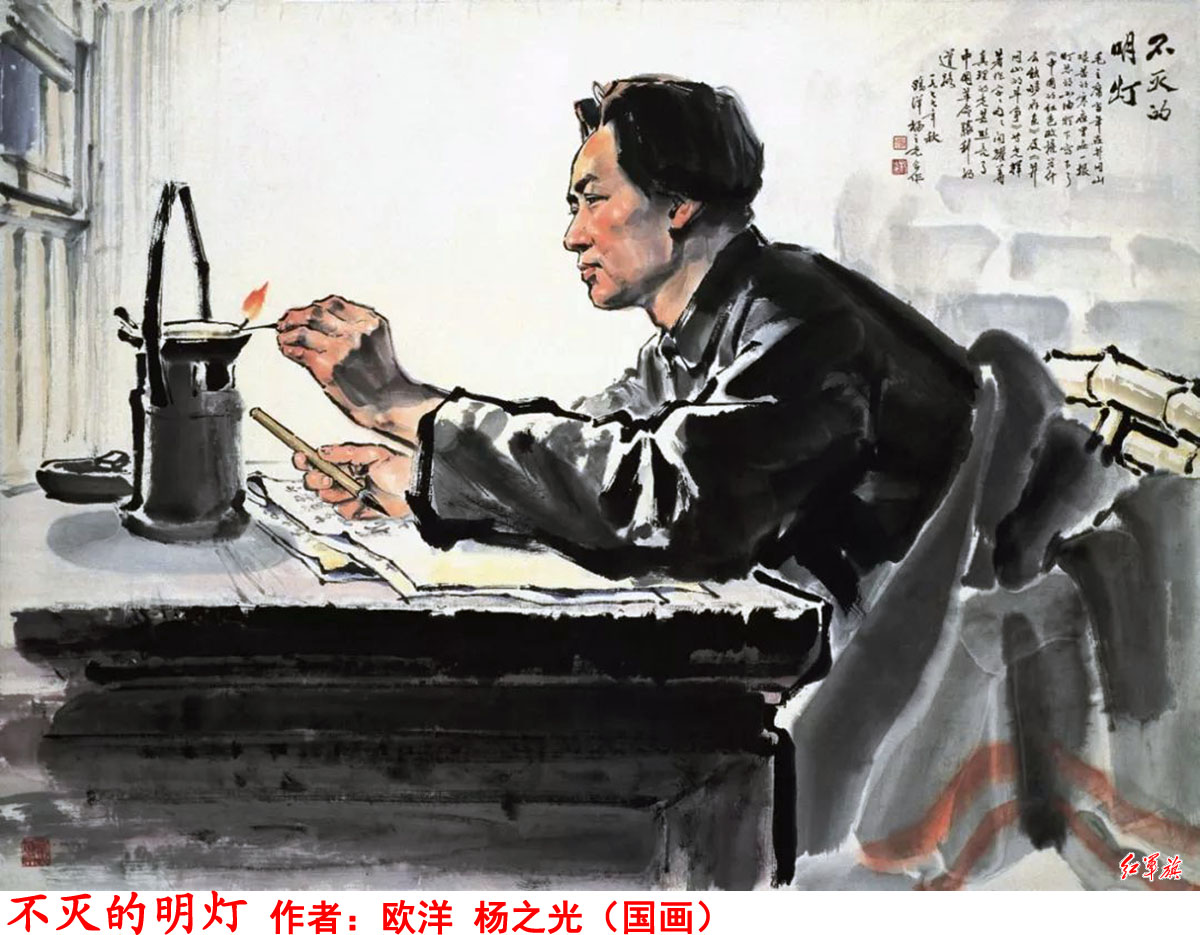

受排挤、被打压,教员心中的革命火焰却从未熄灭。

可能在教员看来,人生的高潮和低谷是相伴相生的,有其一必有其二,人不可能永远在高潮期,也不可能永远在低谷期。但不论处于哪个时期,该办的事,天打雷劈也得办。

唯有如此,才能在人生高潮期保持警惕,才有可能找到走出低谷期的办法。

然而,教员的努力,并没有解除王明等人对他的敌意。

1932年1月9日,中央作出《关于争取革命在一省与数省首先胜利的决议》,中央苏区为贯彻这个决议,决定集中红军主力,攻打江西重镇赣州。结果,红军围城33天,遭受巨大伤亡,却始终无法克城。

教员提议,红军应该向赣东北发展,暂时不要打大城市。但,这一提议被断然拒绝,教员也被扣上“右倾机会主义”的帽子。

同年10月,苏区中央局在宁都举行全体会议,直接解除了教员的红一方面军总政委职务,教员彻底脱离军事,被迫回到后方“养病”,过起了鬼都不上门的日子。

3

完全脱离军事工作以后,教员只剩下“中华苏维埃共和国中央政府主席”一个重要职务。在革命战争年代,没有军事职务,其实就是被边缘化了。

但,教员仍然没有自暴自弃,而是决定利用仅剩的一个重要职务,挽救革命的危机,并展开一场个人的绝地反击。

他的做法很简单,那就是调查基层现状。

因为以王明为首的一批人得到苏区权力以后,正在大力推行“左倾冒险主义”政策,宣扬只要战争不要经济,只要革命不要民生,谁敢谈论经济建设,谁就是在拖延革命胜利的时间,就是右倾机会主义分子。

在这样的背景下,要想挽救革命的危机,并反驳王明等人的政策,最好的办法就是调查基层现状,用无可辩驳的事实,讲清楚革命战争必须依赖经济建设、经济成功才有战争胜利的道理。

1933年3月,第四次反“围剿”战争取得胜利,随后,教员便去了福建上杭县才溪乡做调查。

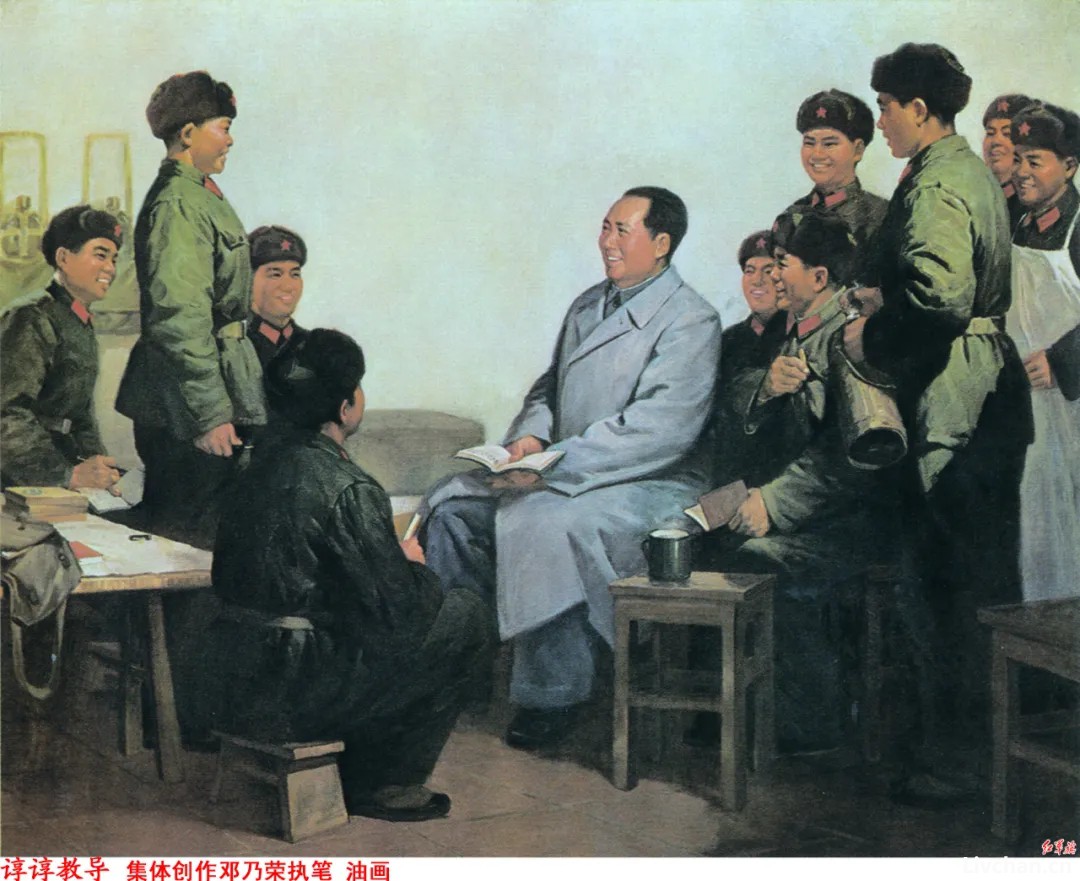

每到一个村庄,教员都要到贫农或雇农家里,和他们同吃同住,第二天黎明,教员又早早起来,和他们一起到田里劳动,绝不允许地方政府对他有任何特殊照顾。

慢慢的,教员就和当地群众非常熟络了。

准备吃饭或者田里休息的时候,教员就和他们聊天、拉家常,事无巨细什么都要问,以至于教员很快就给人留下“谦虚”的印象。

等到了解群众的基本情况以后,教员又去访问地方干部,并从政策的执行、落实、利弊方面向他们提问,一次问不明白就再问,直至把他想知道的全部问明白为止。

就这样,靠着“上下两头问”的功夫,教员只用三五天时间,就能全盘了解一个村庄的全部情况,同时还能把这个村庄的情况,和全国的形势联系起来,将访问到的材料提升为党的理论和政策。

调查完才溪乡,教员又召开了石城、会昌、瑞金、于都、宁都等八县查田运动大会,抱着大病初愈的身体,做了长达十个小时的报告,严厉批判了包庇地主的右倾错误,纠正了侵犯中农利益、消灭富农的左倾政策。

随后,教员到江西兴国县长岗乡,用才溪乡的工作模式,做了长岗乡的实地调查。

......

整整大半年时间,教员一直在东奔西走,用他的双脚丈量苏区的土地,用他的勤奋收取基层的信息,最终,教员得到大量的第一手材料,他自己都说:

“对中国社会问题有了最基础的认识,得到很多闻所未闻的知识。”

事实证明,人在逆境中泰然处之,在低谷期不自暴自弃,是可以把坏事变成好事的。

4

做完基层调查以后,教员便开始了他最重要的工作。

1933年8月,教员对才溪乡等地的调查材料做了整理、归纳、分析、总结,然后写了一篇长文,用作“中央革命根据地南部十七县经济建设大会”的报告,其中一部分,便是《毛选·第一卷》的第八篇文章——《必须注意经济工作》。

教员在文章中写道:“革命战争的激烈发展,要求我们动员群众,立即开展经济战线上的运动,进行各项必要和可能的经济建设事业。”

一句话,就把革命战争和经济建设统合起来。

如果不做经济建设,只关注革命战争,那么战争的物质条件就不能有所保障,人民也会在战争中感到疲惫。

不关注经济建设,其实就是削弱革命战争的能力。

但如果只做经济建设而忽视革命战争,同样错误的。因为全面的经济建设,只有在国内战争结束之后才能去做,现在正是战争阶段,现实环境不允许这样做。

所以他说:

“革命战争是当前的中心任务,经济建设事业是为着它的,是环绕着它的,是服从于它的。”

那怎么做经济建设呢?

很简单。

一方面,发行公债、创办合作社,恢复粮食、钨砂、木头、樟脑、烟草、纸张、夏布、香菇等产业的生产,运到白区做贸易。另一方面,用贸易所得的利润,从白区购买药品、食盐、工业设备等必需品,运回苏区。

这些利润和必需品,又都是战争和红军不可或缺的东西。

总而言之,教员的意思就是,用经济建设支援革命战争,用革命战争扩大经济建设,两者是相辅相成的,缺一不可。

短短的一篇文章,就把左倾冒险主义政策批判的体无完肤。

而为了纠正农村的左倾冒险主义政策,1933年10月,教员又写下《怎样分析农村阶级》一文,用马克思主义的阶级分析方法,把农村分成地主、富农、中农、贫农、工人等五个阶级,手把手的教各级干部分析农村阶级,也为全国各地划分农村阶级,提供了标准。

当然了,以上两篇文章只是初步论证了经济和战争的关系。

1934年1月,江西瑞金召开了第二次全国工农兵代表大会,教员在大会上做的报告,分化出《我们的经济政策》和《关心群众生活,注意工作方法》两篇文章,更深入的阐述了他的经济、民生观点。

《我们的经济政策》中,教员提出苏区经济政策的基本原则——

“集中经济力量供给战争,同时极力改良民众的生活,巩固工农在经济方面的联合,保证无产阶级对于农民的领导,争取国营经济对私人经济的领导,造成将来发展到社会主义的前提。”

这是一切经济政策的出发点和最终目标。

而在具体细节上,有两个大方向——

1、广大人民群众有庞大的产品需求,那么我们就有广泛的市场。所以苏区的经济产品不仅要运到白区做贸易,也要满足苏区的自给自足。

这样一来,经济内循环和经济外循环同步并举,可以确保苏区经济稳步向前。

2、发行三百万元经济建设公债,发展国营经济和合作社经济,减少私人经济对人民群众的剥削,培养人民群众的生产积极性。但目前来看,苏区的私人经济仍然占有绝对优势,所以只要私人经济不超出法律范围之外,都要提倡和鼓励。

也就是说,公有经济和私人经济并驾齐驱,确保苏区经济的多元性和活跃性。

教员坚信,只要能做到这两点,再加上发行纸币、艰苦节约等辅助政策,苏区的经济建设就能支援革命战争,战胜帝国主义和国民党,将全国人民挽救出空前的浩劫。

《关心群众生活,注意工作方法》中,教员提出“革命战争是群众战争,只有动员群众才能进行战争,只有依靠群众才能进行战争”的观点,所以他要求苏区干部,关心群众的切身利益,关心群众的生活问题。

如果只动员群众进行战争,不关心群众的生活和利益,那么他们的生产、生活、收入、就业、吃饭、穿衣、住房、卫生、婚姻问题都无法解决。

这样的战争能胜利吗?

显然不能。

但如果照顾到群众的利益,满足了群众的需求,群众就会真正围绕在我们的周围,热烈的拥护我们。此时再动员他们进行战争,肯定是能够胜利的。

正因如此,教员才说:

“同志们,真正的铜墙铁壁是什么?是群众,是千百万真心实意地拥护革命的群众。这是真正的铜墙铁壁,什么力量也打不破的,完全打不破的。反革命打不破我们,我们却要打破反革命。在革命政府的周围团结起千百万群众来,发展我们的革命战争,我们就能消灭一切反革命,我们就能夺取全中国。”

而要真正照顾到群众的切身利益,便要苏区干部放弃官僚主义的工作方法,采用实际的具体的工作方法,放弃命令主义的工作方法,采用耐心说服教育的工作方法。

不能这样做的话,什么事都做不成。

5

短短半年时间,教员便出炉了四篇文章,从这个频率来说,也能看出他对王明等人的路线和政策有多么反感,对革命局势有多么焦虑。

那他挽救革命局势,完成个人的绝地反击了吗?

暂时没有。

因为就在教员写这四篇文章的时候,蒋介石调动起百万国军,并采用全新的堡垒战术,对中央苏区发起第五次“围剿”。

也就是说,教员试图通过调查、写文章、做动员等方式改变王明等人的路线和政策时,中央苏区正面临史无前例的军事压力。

这就注定了,教员这个被边缘化的人难有作为。

1934年4月,江西广昌县失守,中央苏区门户大开,取得第五次反“围剿”胜利的希望荡然无存。无奈之下,中央决定离开苏区,进行战略转移,并把这一决定电告共产国际,共产国际也复电同意。

经过数月的准备,10月10日晚,中共中央、中革军委率8.6万红军从瑞金、于都等地出发,正式开始战略大转移。

这就是举世闻名的二万五千里长征。

但,教员做的不是无用功。

正是他参与领导了前三次反“围剿”,让他在红军中建立起绝对的威信,他不惧繁琐的做基层调查并给政府工作指明方向,让他成为苏区干部心目中的指路明灯。

这一切,都将在贵州遵义,结出最绚烂的果实。

这个时候,教员才真正开始挽救革命局势,完成个人的绝地反击。

所有人生低谷期的铺垫,都是人生高潮期的序章。

所有的天助,归根到底都是自助。

正所谓,天行健君子以自强不息,地势坤君子以厚德载物。

来源:温伯陵