顶级棋手:秦国是怎么在兼并六国时占据道义至高点的?

繁体

战国末期,风起云涌的军事征伐构成了历史的主线,而一条精心策划、高效运作的舆论暗线却常被后世忽视。自古君王得天下,无不强调自身统治的正当性,秦始皇更是如此。尤其秦曾长期被中原诸侯视为“边陲夷狄”,想要入主中原、一统天下,所面临的舆论质疑远非他国可比。

因此,在刀光剑影、金戈铁马的背后,秦国更在舆论战场展开了一场不见硝烟的战争。

两极反转

你说的“虎狼”是哪种“虎狼”?

用“虎狼”一词形容人或国家较早见于《左传》,如《左传·文公十三年》载士会言:

“晋人,虎狼也。若背其言,臣死、妻子为戮,无益于君,不可悔也。”

还有《左传·哀公六年》载陈乞言:

“彼,虎狼也,见我在子之侧,杀我无日矣。”

战国中后期,山东六国对秦国形成了一个共识性称呼——“虎狼之国”。这种形容在《战国策》《史记》等书中都有记载,如《战国策·楚策一》载苏秦说楚威王:

“夫秦,虎狼之国也,有吞天下之心。秦,天下之仇雠也,横人皆欲割诸侯之地以事秦,此所谓养仇而奉雠者也。夫为人臣而割其主之地,以外交强虎狼之秦以侵天下,卒有秦患,不顾其祸。”

楚王也回答说:

“秦有举巴蜀、并汉中之心。秦,虎狼之国,不可亲也。”

在当时的语境中,“虎狼”大抵有三种含义:

一是形容为人凶残暴虐,如屈原说:“秦虎狼之国,不可信。”(《史记·屈原列传》)

二是形容人的相貌,这样的人往往被视为不详,有狼子野心,不可相交。如尉缭评价秦始皇的相貌:

“秦王为人,蜂准,长目,挚鸟膺,豺声,少恩而虎狼心,居约易出人下,得志亦轻食人。我布衣,然见我常身自下我。诚使秦王得志於天下,天下皆为虏矣。不可与久游。”(《史记·秦始皇本纪》)

三则和“戎狄”相关联,六国士人经常如此描述秦国:“秦与戎翟同俗,有虎狼之心,贪戾好利无信,不识礼义德行。”(《战国策·赵策三》)

很明显,这三种含义在当时的东方六国看来,秦国可谓“面面俱到”。某种程度上秦国被称为“虎狼”也算不得被冤枉,毕竟秦国地处西陲,与戎狄杂处,一直被中原诸侯视为蛮夷之国;再者,秦国扩张过程中仗打得多凶,六国之间一定有很多共同话题可以聊。

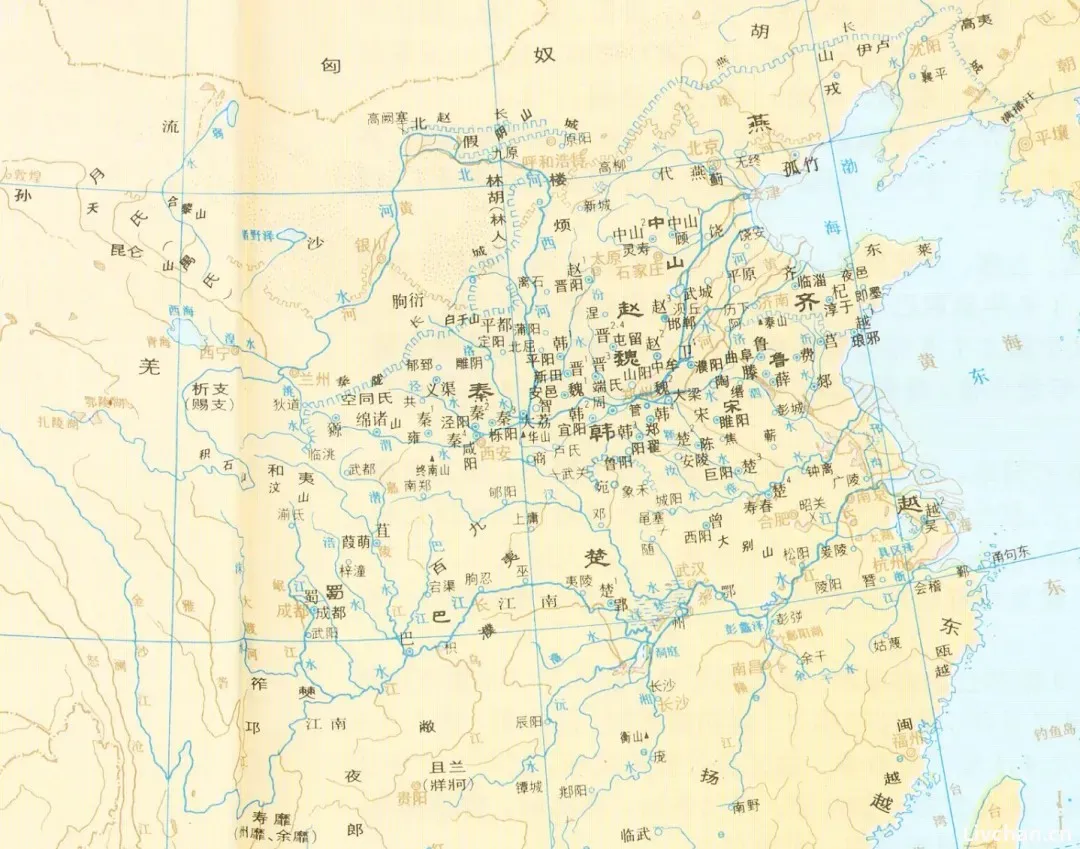

上图:战国时期形势图

但是,事实是一回事,这种舆论的导向又是另外一回事。秦始皇实际上是相当重视秦国的“国际形象”的,比如秦王政十年(前237),齐人劝秦始皇:“秦方以天下为事,而大王有迁母太后之名,恐诸侯闻之,由此倍(背叛)秦也。”之后秦始皇就将太后迎回了甘泉宫。

所以当“虎狼之秦”成为六国联合起来的理由,同时将秦国孤立在六国之外时,秦国当然不会放任这种情况的发生。

但是秦国不能改变自己的地域出身,也不可能为此减缓东进,那要怎么办呢?俗话说得好,打不过就加入。秦国实际上部分接受了“虎狼”这样的标签,并以此转化为一种心理威慑和现实吸引力。

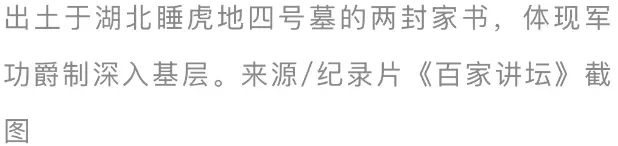

既然被称作“虎狼”,那就“虎狼”到底。秦被称为“虎狼”的很大一部分原因就是秦军在战争中残酷无情,而秦军能有如此彪悍的战斗力,正是因为军功爵制的推行。

不论出身,只要斩获敌首就能获得爵位、田宅和奴隶,这种“英雄不问出处”的激励机制对六国的底层民众和失意人士有着巨大的吸引力,同时也塑造了秦国国内的尚武精神,《商君书》言:

“(秦)民闻战而相贺也,起居饮食所歌谣者战也。”

于是,“虎狼之国”的形象逐渐就具有了双重含义:一方面令人恐惧,另一方面又令人向往。这种矛盾心理削弱了六国军民抵抗秦国的决心,甚至为秦国吸引了大量外来人才,如张仪、范雎等都不是秦国人。毕竟“树挪死,人挪活”,这些人才在故国不得志,却在秦国找到了施展抱负的舞台。

构建战争的合法性

从“五德终始”到“为天下除害”

所谓“名不正则言不顺,言不顺则事不成”,秦国同样也深谙此道。舆论场上的防御是远远不够的,真正要掌握主动权还是要主动出击。

秦国的”四年相邦吕不韦“铜戈

五德终始说是秦国论证统一合法性的核心理论。秦国采纳邹衍的理论,宣称周朝属火德,而秦代周,是为水德(水克火)。秦始皇还专门设立一套相应的制度体系:以十月为岁首(区别于周朝以十一月为岁首的传统);衣服旄旌节旗皆尚黑(水在五行中代表黑色);数字以六为纪,符、法冠皆六寸,而舆六尺,六尺为步,乘六马(《周易》载“水主阴,终数六”)。这些看似繁琐的规定,实际上是在向天下人传递一个明确的信息:秦代周不是篡逆,而是天命所归。

除了这种理论包装,秦国也很擅长打感情牌,秦始皇曾说“天下共苦战斗不休,以有侯王”, 秦国在宣传中将兼并战争包装成“为天下除害”的正义行动。就像秦国在《诅楚文》中指责楚王“欲剗伐我社稷,伐灭我百姓”,秦始皇更是称“六国回辟,贪戾无厌,虐杀不已”,自己的行动是“诛乱除害,兴利致福”。秦国的宣传核心在于将六国统治者描绘成昏庸、暴虐且不顾百姓死活的形象,而将秦军的东进塑造成为民除害、终结战乱的正义之举。

秦,半两钱

总而言之,秦国将自己塑造成受害者和正义卫士,发动战争只是为了“自保”和“替天行道”,只有六国才是战争真正的罪魁祸首。这种手法,用今天的话说就是“抢占道德制高点”,这种宣传策略在秦国后期的军事行动中尤为明显,这种舆论铺垫大大降低了军事征服的阻力。

秦国通过“五德终始”说解决了“天命”问题,又通过理论包装解决了“道义”问题,再辅以系统性的舆论渗透,成功地为兼并六国的武力征服披上了合法与正义的外衣,极大地降低了统一过程中的阻力。

暗线操作:金帛、谣言与诈术

除了以上提到的系统性的舆论宣传,秦国在舆论场上也有着许多“微操”,其中,金钱收买、谣言离间和欺诈构成了其分化瓦解六国的重要手段,使东部六国从内部开始瓦解,也为秦国的军事征服铺平了道路。

首先是金钱开道,收买内应。最成功的案例当属收买齐国丞相后胜。《史记·田敬仲完世家》记载:

“后胜相齐,多受秦间金,多使宾客入秦,秦又多予金,客皆为反间,劝王去从朝秦,不修攻战之备。”

在后胜的不断劝说下,齐王建“不助五国攻秦”,最终当五国相继灭亡时,齐国未作任何抵抗便投降了秦国。秦国的金钱攻势并非漫无目的,而是精准指向那些手握实权、能够影响国家决策的重臣。除了后胜,赵国宠臣郭开也是被秦国重金收买的典型。(《史记·廉颇蔺相如列传》)

其次是散布谣言、离间君臣。这种操作往往精准又狠辣,直击六国政权的最薄弱环节——君臣之间的信任。在秦国离间计中最成功的,当属“计杀李牧”。 公元前229年,秦将王翦攻赵,遭遇赵国名将李牧的顽强抵抗。“秦多与赵王宠臣郭开金,为反间”,上文提到的被收买的郭开散布谣言称李牧欲反。赵王迁听信谗言,诛杀李牧。三个月后,秦军便攻破邯郸,俘虏赵王,赵国灭亡(《史记·廉颇蔺相如列传》)。李牧一死,赵国再无能力抵抗秦军,可谓自折栋梁。

另外,魏公子信陵君无忌是著名的抗秦领袖,战国四公子之首,曾两次大败秦军。秦国对其十分忌惮,于是:

“乃行金万斤于魏,求晋鄙客,令毁公子于魏王曰:‘公子亡在外十年矣,今为魏将,诸侯将皆属,诸侯徒闻魏公子,不闻魏王’”(《史记·魏公子列传》)。

这套强调“诸侯徒闻魏公子,不闻魏王”的谗言最终奏效,魏王“使人代公子将”,剥夺了信陵君的兵权,使其郁郁而终,魏国也失去了最后的顶梁柱。

最后一点是政治欺诈。典型的案例就是商鞅欺魏和张仪欺楚。公元前340年,那时的商鞅还叫卫鞅,奉孝公命率军攻打魏国。当时魏国主将公子昂是卫鞅在魏国时的旧友。他便利用这层关系,写信给公子昂,假意提议:

“吾始与公子驩,今俱为两国将,不忍相攻,可与公子面相见,盟,乐饮而罢兵,以安秦魏。”

公子昂信以为真,前往会盟。盟宴之上,气氛友好,然而就在酒酣耳热之际,“卫鞅伏甲士而袭虏公子卬,因攻其军,尽破之以归秦”。这场以会盟为名的绑架和偷袭,不仅大破魏军,还为秦国夺取了河西之地。(《史记·商君列传》)

秦,铜量

秦,铜量

同样的,公元前313年,张仪以“献商於之地六百里”为诱饵,骗取楚怀王与齐国断交。事后抵赖称只许诺“六里”。楚怀王怒而发兵攻秦,却遭大败。(《史记·屈原列传》)这一事件不仅削弱了楚国,更破坏了齐楚联盟。这一事件不仅是秦国“诈术”的胜利,更成为战国中后期各国格局的转折点之一,它极大地削弱了楚国的实力与威望,为秦国日后逐一蚕食六国提供了便利。

这些措施多管齐下,有效地从内部瓦解了六国的抵抗意志和力量,极大地配合了秦军的军事行动,加速了统一进程。这些策略的成功实施,使得秦国在战场上往往能事半功倍,最终实现“六王毕,四海一”的局面。

秦国的统一过程不仅是军事征服史,更是一部高超的舆论操作史。通过再诠释“虎狼”的人设、构建“天命”与“道义”的话语体系,以及实施精准高效的舆论渗透与分化策略,不仅回应了外在质疑,更为武力统一铺就了舆论道路,成为中国历史上早期系统运用“混合战争”思维的典范。

参考文献:

1.《周易》,北京:中华书局,2022年。

2.《左传》,北京:中华书局,2024年。

3.《战国策》,北京:中华书局,2016年。

4.《商君书》,北京:中华书局,2022年

5.司马迁:《史记》,北京:中华书局,2011年。

6.何晋:《秦称“虎狼”考》,《文博》1999年第5期。

7.廖保平:《秦国统一天下的舆论战》,《文史天地》,2025年第7期。

来源:国家人文历史