解读倭奴——侵华日军暴行背后的深层成因解析

繁体

1945年8月15日,日本宣布投降。9月3日,日本向中国的国民政府签订投降书。

侵华日军暴行背后的深层成因解析

侵华日军在二战中的暴行,其残忍与野蛮程度堪称人类历史上的罕见特例。他们所犯下的恶行,不仅涵盖了常人能够想象到的一切残酷行径,更突破了人类认知的底线,将施虐与掠夺演变成一种动物性的发泄,完全背离了人性与文明的准则。“鬼子来了” 这句在当时中国大地上流传的话语,成为刻在全体中国人心中难以磨灭的恐怖记忆,几十年过去仍未消散。

为何侵华日军会展现出如此变态的残暴?我们可以从其民族性格、文化心理、宗教信仰、思维模式及生存条件等多个维度,逐步探寻背后的深层原因。

一:暴行背后的动机与根源

1. 日本民族的性格底色

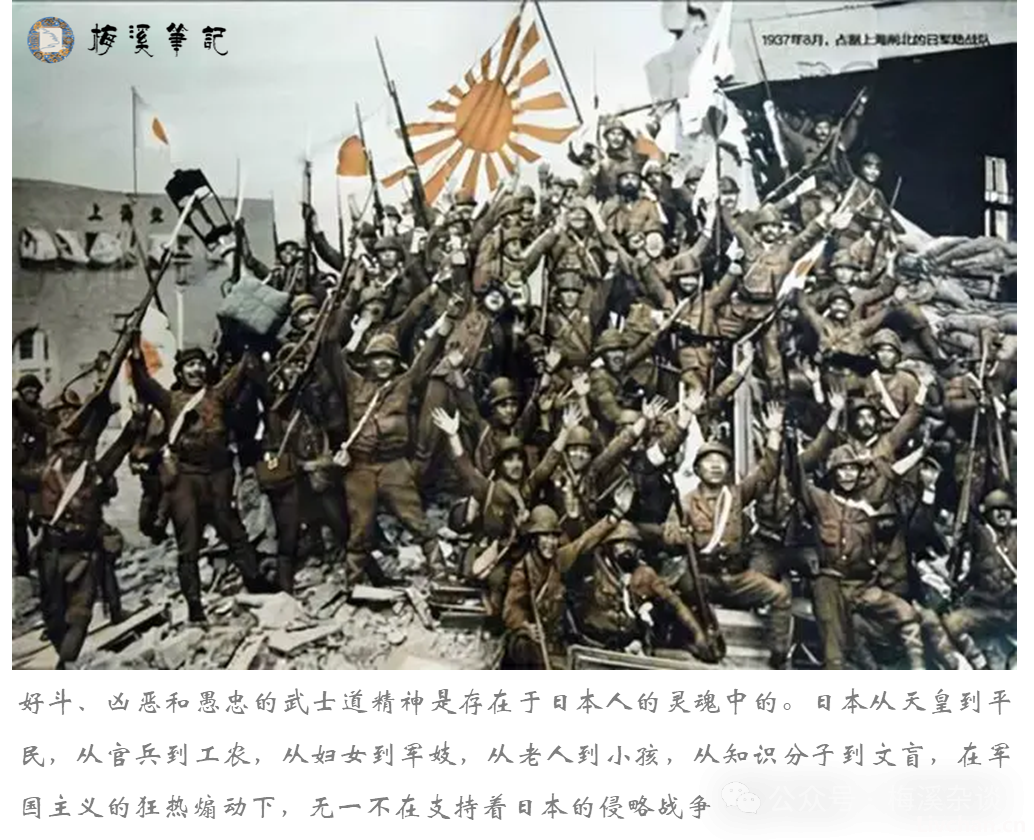

长期受封建天皇制度与军阀政治的影响,日本民族形成了鲜明的价值取向:崇拜强者而鄙视弱者。他们推崇樱花绽放后即刻凋零的短暂绚烂,崇尚以武力征服世界的武士道精神,在对弱者的征服中寻求快感,面对强者时却又表现出极度的恭顺。

同时,岛国封闭的地理环境造就了其狭隘的心理特质,缺乏宽容与大度。尽管日本善于学习其他民族的长处并加以改良,但这种学习往往带有极强的功利性。加之土地与资源的匮乏,使得整个民族长期被生存危机感笼罩,“开拓万里波涛” 以寻求大陆生存空间的念头,成为其对外侵略的深层且持久的动机。

此外,日本社会森严的封建等级制度,使得集体利益被置于个人价值之上,社会对个体的压力极大,尤其是男性群体。而男尊女卑的传统观念根深蒂固,女性在社会中被视为男性的附属品,这种对女性的轻视与物化,在战争中演变为日军对妇女的大规模虐杀与奸淫,成为其暴行的重要社会根源。

2. 战争中的 “征服逻辑”

近代以来,随着日本通过明治维新实现国力跃升,而中国则因封建统治的衰落与列强侵略陷入积贫积弱,日本对中国的态度从历史上的敬仰学习,逐渐转变为赤裸裸的蔑视与侵略。

为了实现吞并中国的野心,日本军政当局一方面对中国进行全方位的情报侦察,利用社会矛盾进行分化瓦解;另一方面在国内大肆煽动仇华情绪,向民众灌输 “日本为生存必须占领中国” 的谬论,将中国人贬低为 “劣等民族”。在这种认知下,日军官兵普遍认为,对 “反抗者” 的任何残酷手段都是 “合理的惩治”。

甚至有日军士兵在书信中直言:“这是个没有出息的民族,五千年的历史毫无用处,只有在大东亚共荣圈下才有希望。” 这种军国主义毒素的渗透,使其彻底丧失了基本的人道认知。更有甚者,日本还歪曲总结元清两朝的统治经验,将 “扬州十日”“嘉定三屠” 视为征服汉族的 “有效手段”,将屠杀作为威慑中国民众的 “理论指导”。

3. 对中国抵抗的疯狂报复

卢沟桥事变后,中国军队的顽强抵抗远超日军预期。淞沪战役中,中国军队的主动出击与决战意志,打破了日军 “三个月解决中国事变” 的妄想,迫使日军不断增兵。这种 “挫败感” 在日军突破防线后,转化为强烈的报复心理。

1937 年 11 月,日军攻占上海后,决意突破原定计划攻占南京,其中便包含对中国抵抗的报复意图。南京城破后,为了泄愤并摧毁中国民众的抵抗意志,日军实施了惨绝人寰的大屠杀与大破坏。而战后日本右派将屠杀归咎于 “中国的激烈抵抗”,这种荒谬言论完全无视了被侵略民族反抗的正当性。

4. 岛国文化的心理扭曲

作为四面环海的岛国,封闭的环境塑造了日本民族性格的双重性:既有强烈的民族凝聚力,又存在极端的狭隘与排外。有学者将日本的 “季风风土” 与民族性格关联,认为其 “台风性格”—— 即 “忍从之性与突发激情并存”—— 在 20 世纪的动荡中被放大:平日里彬彬有礼,战时却能变得残暴嗜杀,情绪如樱花般朝开夕落。

武士道精神中的 “仇讨”(复仇)与 “切腹”(自杀)观念,在军国主义的煽动下演变为对暴力的推崇。对自身尚且如此残酷,对待被征服者便更无底线。日本社会严苛的礼教压抑着个体的攻击性,而战争恰好成为这种压抑的宣泄口,使长期被服从性束缚的破坏欲彻底爆发。

正如日本学者家永三郎所言:“自身人权被忽视的人,在面对弱者时,也会无视对方的人权。” 日军的暴行并非孤立的个人行为,而是群体心理作祟的结果 —— 在集体中,个体的道德感被弱化,暴行因 “群体认同” 而具有了传染性。

5. 族群文化的畸形特质

慰安妇制度作为二战中最泯灭人性的产物之一,其本质是日军对女性的系统性奴役。这一制度的建立,与日本社会长期存在的淡薄性观念和男尊女卑传统密不可分。在战前日本,女性被视为 “乳役兼用的无角牛”,在家中处于绝对从属地位,这种对女性的不尊重,在战争中升级为对占领区妇女的疯狂施暴。

日本文化虽有吸收外来文明的传统,但明治维新后,随着国力增强,其民族优越论逐渐膨胀,从对中国文化的自卑迅速转为藐视,妄图以 “大东亚共荣圈” 取代中国成为亚洲中心。这种心态使得日军在侵华期间奉行 “除日本人外无真正的人” 的荒谬逻辑。

更关键的是,日本文化中的 “耻感文化” 缺乏 “罪恶感” 的约束。正如人类学家露丝・本尼迪克特在《菊与刀》中所指出的,日本人更在意行为是否被他人指责,而非对自身恶行的内在反思。这种文化特质,使得日军对暴行缺乏基本的道德愧疚。

6. 宗教被异化的精神驱动

神道教作为日本固有的宗教,在近代被军国主义异化为侵略工具。神道教将天皇视为 “天照大神” 的后裔,将日本民族标榜为 “神的子孙”,明治维新后更被定为国教,成为服务于战争的意识形态。

1931 年后,神道教被进一步法西斯化,“八纮一宇” 等思想将侵略战争包装为 “圣战”,使日军士兵坚信侵略的 “神圣性”。而神道教的彼世观中,没有善恶审判与因果报应,无论生前行为如何,死后皆可成为 “神”。这种观念彻底瓦解了士兵的道德防线,使其在施暴时毫无顾忌。

综上,侵华日军的残暴并非偶然,而是其民族性格、文化心理、宗教被异化、战争逻辑等多重因素交织作用的结果。这些因素共同催生了那场给中国及亚洲各国人民带来深重灾难的侵略暴行,也成为人类文明史上不可忘却的警示。

二 倭奴在中国的禽兽行径——罄竹难书

日本侵略者在二战期间的暴行,绝非战争进程中的必然产物,而是源于其称霸世界的野心,将屠杀与暴虐作为实现扩张的手段,充满了无差别的发泄与残酷镇压。

自 1931 年 “九一八” 事变起,日本对华发动的 14 年侵略战争,造成上千万中国平民直接或间接死于战火,据统计,整个战争期间中国军民伤亡总数超过 3500 万。若算上和平年代本应增长的人口,这一损失更是难以估量。而在朝鲜、太平洋及东南亚地区,日军同样犯下累累血债,仅 1942 年初占领菲律宾后制造的 “巴丹死亡行军”,就导致 1.6 万余名美菲战俘在酷热中因缺水断粮惨死;幸存者被塞进拥挤的卡车,许多人在窒息中站立死去,最终抵达奥唐奈集中营时,死亡人数已达 2.3 万。

由于日军暴行的普遍性与随意性,加之战后国际政治格局的复杂影响,对其战争罪行的清算远不及德国彻底,具体伤亡数字始终模糊。中国作为最大受害国,战后因内战未能持续推进统计工作;朝鲜及东南亚各国也未能彻底厘清。但当屠杀规模突破百万级,单纯的数字对比已失去意义 —— 德日两国作为历史上臭名昭著的刽子手,其罪孽的深重与否,从不取决于杀人数量的多少,即便是 “相对较少” 的一方,也丝毫无法减轻罪责。

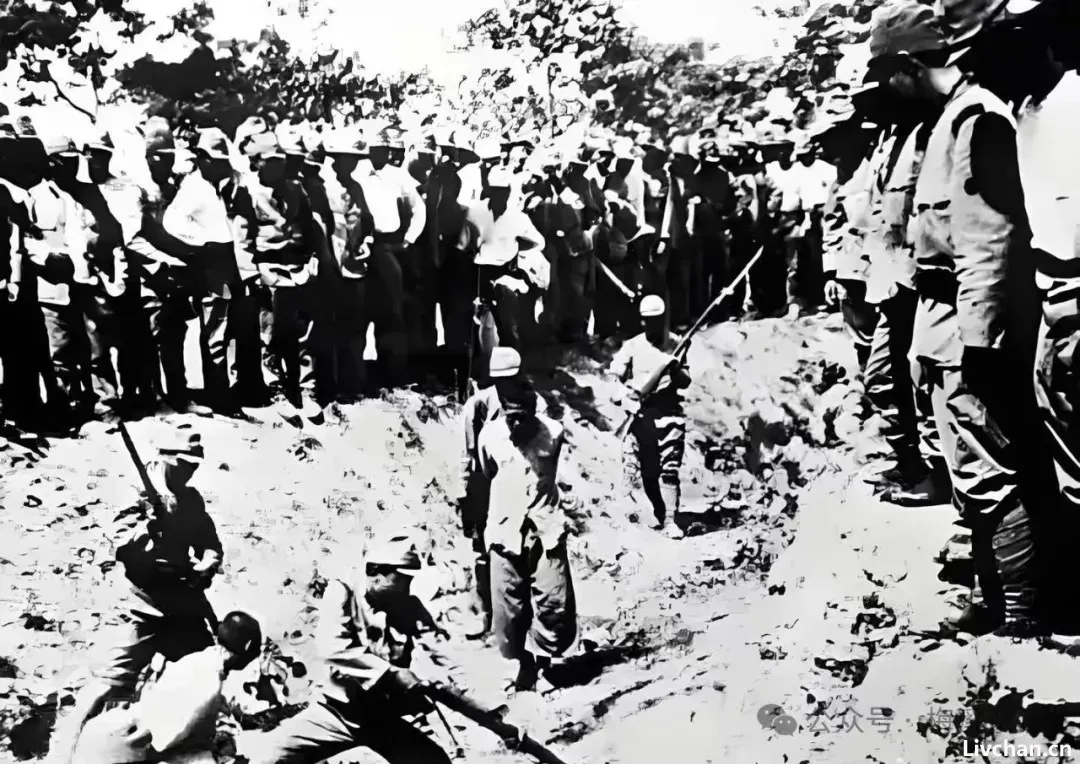

1937 年 12 月 13 日南京沦陷后,日军制造的暴行堪称人类历史上的黑暗纪录:成千上万的中国男子被驱至市郊,或遭机枪扫射,或被当作刺刀练习的活靶,或被浇上汽油活活烧死;甚至出现斩首比赛。短短数周内,南京城内尸横遍野,超过 26 万平民与放下武器的士兵惨遭杀害,总数逾 30 万。有历史学家曾这样形容:若死难者手牵手,可从南京延伸至杭州,长达两百英里;他们的血液重达 1200 吨,尸体能装满 2500 节火车车厢,堆叠起来可达 74 层楼高。

这一暴行的惨烈程度,远超历史上诸多野蛮行径:古罗马人在迦太基屠杀 15 万人,突厥征服者帖木儿在德里杀害 10 万囚犯并以颅骨筑塔,皆难及日军之残暴。即便是希特勒对 600 万犹太人的迫害,也是数年累积的结果,而南京大屠杀集中在数周之内。对比二战期间的伤亡数字更令人震撼:南京一城的死亡人数,超过了英国(6.1 万)、法国(10.8 万)、比利时(10.1 万)、荷兰(24.2 万)等欧洲国家在整场战争中的平民死伤总和;甚至超过美军轰炸东京(8 - 12 万)及广岛、长崎原子弹爆炸(分别为 14 万和 7 万)的死亡人数之和。

讽刺的是,日本每年都会隆重悼念原子弹受害者,却对南京大屠杀的死难者视而不见。当年南京沦陷、珍珠港事件爆发时,日本举国狂欢,东京、大阪等地彩旗飞舞,民众聚集在皇宫外高呼万岁 —— 他们欢庆的每一声呐喊,都建立在无数无辜者的尸骨之上。而广岛、长崎的核爆,绝非美国对日本的侵略,而是全球被日军残害的冤魂对施暴者的正义清算。

在施暴对象上,日军与德军存在显著差异。德军的暴行多针对犹太人及抵抗组织,对不反抗的平民较少随意屠杀;而日军在中国沦陷区的暴行,以平民为主要目标,且充满随机性,甚至将杀人作为取乐与发泄的手段。1941 年潘家峪惨案中,日军包围一千多村民,用汽油烧死 30 余人,强奸并烧死 30 多名妇女,剖开孕妇腹部,最终将 1200 余人赶入院落,以机枪扫射并纵火焚烧,整个村庄化为焦土。日军军官竟称这是 “日中亲善的好戏”,其对国际公法与人性的践踏可见一斑。

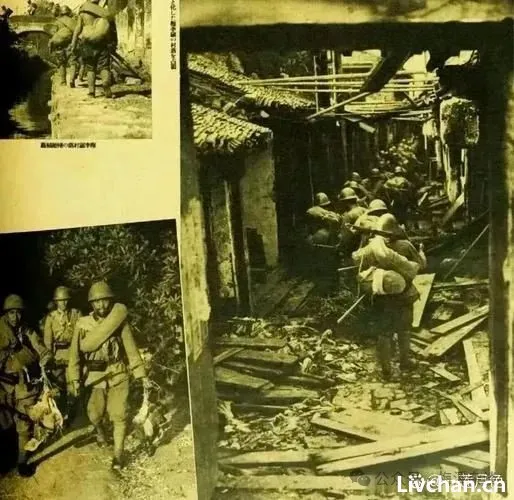

更令人发指的是,日军将暴行视为 “训练” 手段。据老兵近藤一回忆,1940 年在山西辽县,新兵的第一课便是用刺刀刺杀被俘的中国人,“像拿筷子插进豆腐” 般毫无罪恶感;甚至为测试手枪子弹的穿透力,将 10 名中国人排成一列射击,尸体被随意扔进猪圈。这种暴虐贯穿整个侵华战争,且多为有组织的行动:日军每占一城,便关起城门逐户搜杀,以屠杀开始,焚烧房屋后撤走,显然得到了最高当局的默许与纵容。

与德军相比,日军的杀人手段更显原始与残忍。德军虽用毒气室等方式大规模屠杀,但日军的施暴手段多达 250 余种,仅南京大屠杀中就有枪杀、刺杀、焚烧、溺毙、破腹、狗咬等。在浙江农村,日军将农民绑在弯竹上,借竹子的弹力将人撕裂;把孩童倒插在水田里闷死,用盐腌、水煮活人取乐;甚至煮食被害人的肉体与内脏,“马来之虎” 山下奉文在南洋战场便有吃人记录。

南京陷落后,日军曾许诺放下武器的中国士兵可活命,实则将他们活埋、砍头、当作靶标。在下关,日军将俘虏绑在铁丝网上浇油焚烧,“感觉就像杀猪”;在中华门外,用尸体填平被炸断的桥梁以供军车通行,下陷后再填新尸,任由车碾炮轧。据国民政府战后调查,南京大屠杀中 19 万人遭集体屠杀,分散屠杀的遇难者超过 10 万,这种一次性大规模屠杀在人类历史上极为罕见。

这些暴行绝非士兵擅自为之,而是奉令行事。英国记者田伯烈在《外国人目睹中之日军暴行》中记载,幸存者曾看到日军卫兵在地上写下 “大人命令”;参与暴行的日军士兵回忆:“奉令用机枪交叉扫射俘虏,到处的尸体与血腥味,把人的神经都麻醉了。”

日军的性暴行同样令人发指,除大规模强奸外,还首创随军 “慰安妇” 制度,将占领区妇女强行变为性奴隶,无休止的轮奸摧毁了无数女性的一生。如今,日本政府仍拒绝道歉赔偿,企图以时间掩盖罪行。

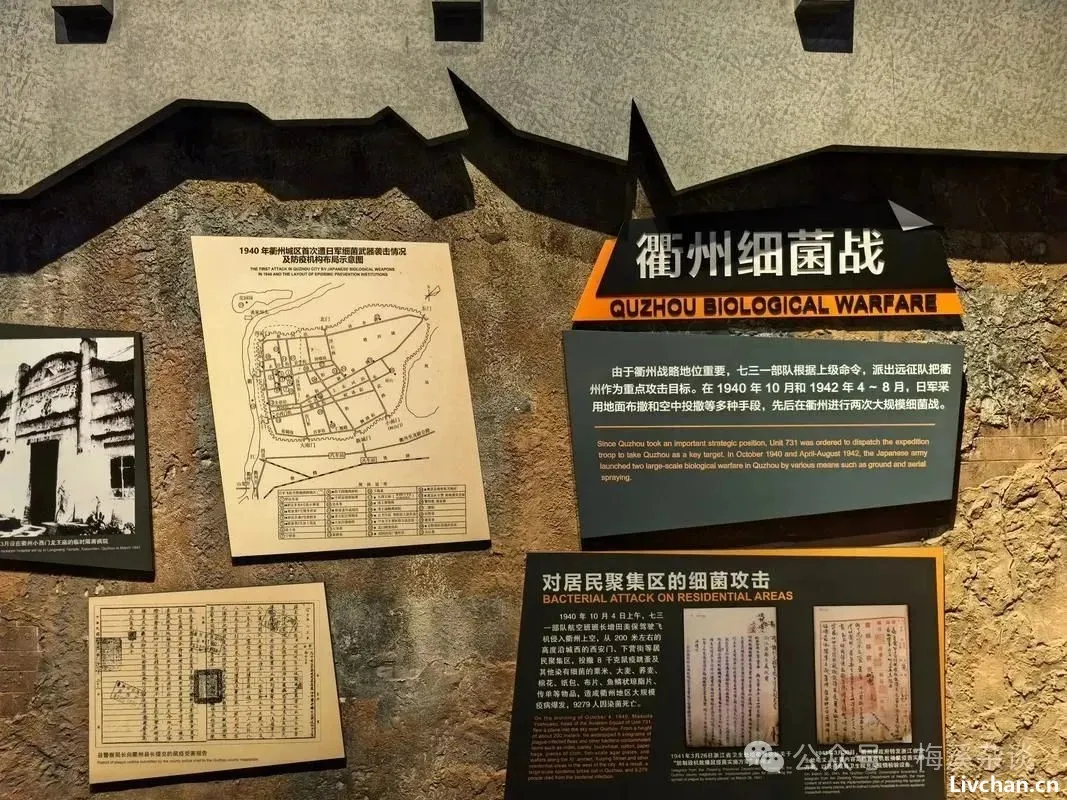

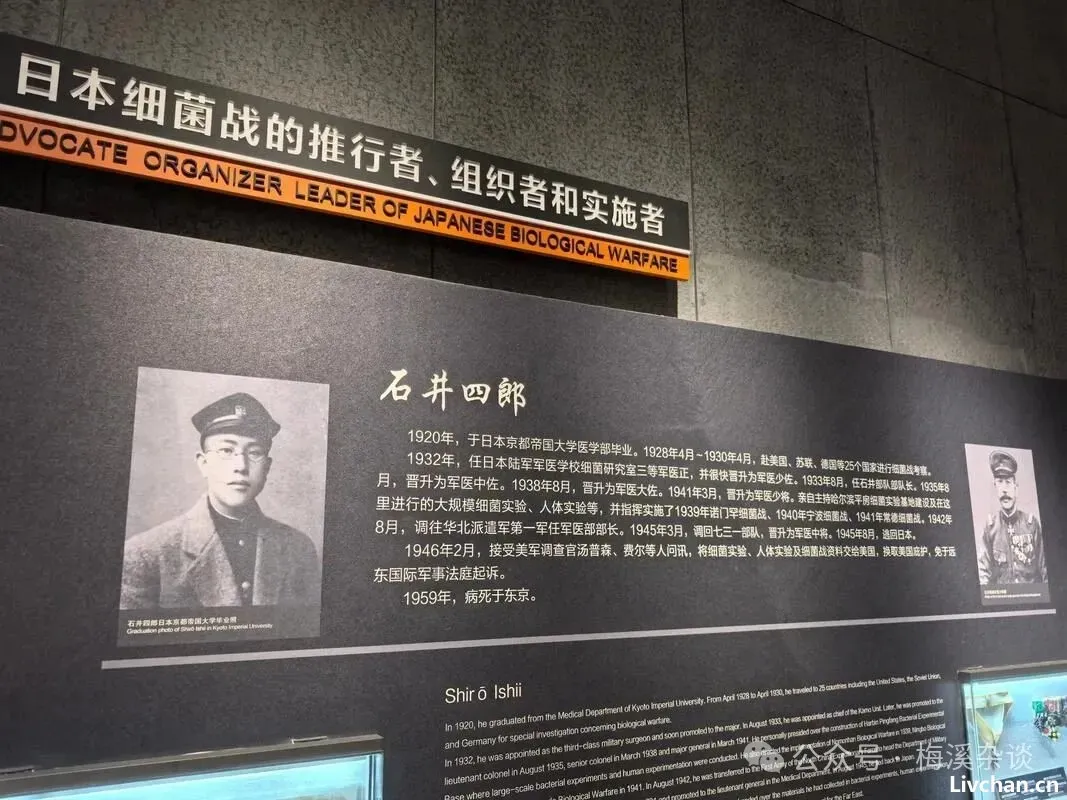

更甚者,日军组建 731、100、荣字 1644 等部队,将中、朝、苏军民当作 “马鲁大”(实验材料),进行活体解剖、冻伤、细菌传染等实验。他们在冰天雪地中剥去受害者衣物,反复浇凉水直至其四肢冻烂;将人置于真空罐中,使其五官变形而死;或注入细菌、毒药,观察全身溃烂的过程。这些实验成果被用于实战,日军在华 24 个省市投掷细菌弹、播撒带菌鼠蚤,造成超过 100 万军民死伤,浙江金华、衢州等地多个村庄因瘟疫死绝,鲁西南一地便有 22 万人丧生。

战后,731 部队为销毁罪证,将千余件人体标本抛入松花江,首恶石井四郎因与美军交易实验数据而免于审判。而日军遗留的化学武器,至今仍在威胁中国民众的安全,日本政府对此却态度暧昧。

德军在集中营杀人时,还会播放巴赫、莫扎特的乐曲掩饰罪恶;而日军的暴行中,只有狞笑与围观,连最后的伪装都不屑为之。这种纯粹的野蛮,将人性的底线践踏至极致,成为人类文明史上永远的伤疤。

三、德日法西斯罪行的本质差异

对比二战期间德日两国的战争暴行,可从以下维度揭示其本质区别:

1. 暴行的根源与实施逻辑

德国的暴行多源于系统性的种族灭绝理论,依托精密的行政体系和工业化流程推进,如纳粹对犹太人的 “最终解决方案”,从规划到执行都带有高度的计划性与组织性。而日本的暴行虽同样存在高层纵容与蓄谋,却更凸显出普遍性与随意性 —— 各级指挥官不仅参与其中,更对基层士兵的暴虐行为放任不管,其手段充满中世纪式的原始野蛮,缺乏德国式的 “工业化伪装”,更近似于无差别的兽性发泄。

2. 暴行的规模、对象与国际认知

德国的暴行虽惨烈,但其施暴对象相对集中(以犹太民族为主),且战后通过深刻反思与彻底揭露,使其罪行成为全球共识。日本的暴行则具有更广泛的普遍性,在所有占领区均有发生,施暴对象以手无寸铁的平民为主体,规模与危害空前。然而,由于战后日本政府的刻意掩盖、美国的短视庇护,其罪行在西方的认知度远不及德国。多数西方民众对日军暴行的了解,甚至落后于对纳粹的认知,这种信息差在很大程度上源于日本对历史罪行的持续抵赖。

3. 暴行的后果与影响

德日两国的暴行都给受害国带来了难以愈合的创伤,但德国的暴行带有明确的民族指向性,而日本的施暴则不分民族、人群,呈现出无差别的滥杀特征。这种普遍性的暴虐,使其在占领区造成的恐怖氛围与长期危害,较德国更为深远。两者罪恶程度难分伯仲,却因施暴逻辑的不同,在历史记忆中留下了截然不同的印记。

4. 施暴目的与本质的辨析

部分西方学者将日军暴行简单归结为 “服务于战争的手段”,称其杀人是 “消灭对手”、抢掠是 “补充军需”、性暴行是 “鼓舞士气”,这种观点实则是出于利益考量的片面解读。事实上,日军的暴行早已超越 “战争需要” 的范畴,演变为纯粹的反人类罪行。美国战后为获取日军人体实验数据与掠夺的财富,公然包庇战犯,更暴露了这种 “手段论” 背后的自私逻辑 —— 无论出于何种目的,侵略、屠杀与摧残本身就是不可饶恕的罪恶,绝不能以 “战争需要” 为借口开脱。

四、西方视角下的日本暴行:认知的偏差与真相的遮蔽

日本在近代虽通过明治维新学习西方器物与技术,却未能真正吸收自由、理性与民主的精神,封建专制与尚武传统始终占据主导。这种思想断层,使得日本在对外扩张时,其军队表现出中世纪式的野蛮性 —— 基层士兵缺乏文明教育,军官被军国主义毒化,整个军队沦为施暴的工具。

二战中,日军暴行的强度足以与纳粹屠犹相提并论,但其在国际社会的认知度却远逊于后者。这一现象的根源在于:日本投降后,利用美军占领前的一个月间隙,系统性销毁了绝大多数战争罪证,为日后否认暴行埋下伏笔;而美国出于战后战略考量,从清算日本转向扶植其作为反共盟友,对日军罪行采取默许态度,甚至对日本右翼翻案行为视而不见。

这种刻意的遮蔽,导致南京大屠杀等惨案在西方长期被边缘化。美国主流历史教科书极少提及南京大屠杀,邱吉尔《第二次世界大战回忆录》等权威著作也对此缄默。直到美籍华裔作家张纯如《被遗忘的大屠杀》一书出版,西方民众才逐渐意识到日军暴行的残酷性 —— 连当时的纳粹德国驻华大使馆都曾在报告中震惊于 “日军在南京的卑污暴行”,直言其 “缺乏纪律到令人贻笑大方”。

一些西方学者将日军暴行与古罗马镇压起义、清军入关后的屠杀相提并论,这种类比忽视了一个关键事实:20 世纪的人类社会已进入文明时代,日军却犯下连中世纪都罕见的大规模暴行,其本质是 “兽类集团” 的反人类行径,理应受到更严厉的谴责。而日本方面以中国历史上的内战屠杀(如 “扬州十日”)为借口,试图淡化自身罪行,更是混淆了民族内战与对外侵略的本质区别 —— 日军的细菌战、化学战、人体实验等暴行,在规模与反人类性质上,都是历史上任何内战所无法比拟的,这是不容置疑的事实。

五、结语:未被清算的历史与必须坚守的记忆

日本的武士道精神在 20 世纪与法西斯主义结合后,演变为一种极端反动、野蛮的意识形态。这种精神渗透到日本社会的各个角落,使军人在天皇与上司面前沦为愚忠的奴仆,在被侵略民族面前则化为凶残的刽子手。他们驾驶 “神风特攻队” 飞机冲撞敌舰,屠杀手无寸铁的妇孺,丧失了基本的理智与人性 —— 这种好斗与凶残,在当时已成为日本民族精神的畸形体现,正如日本学者新渡户稻造所言:“哪怕是思想最先进的日本人,揭开外衣后仍是一个武士。”

可悲的是,如今的日本政府在右翼势力主导下,不仅拒绝认罪道歉,反而持续为侵略历史翻案。政界人物频繁参拜供奉战犯的靖国神社,却对受害国的抗议谎称 “已深刻反省”,这种虚伪的态度令人愤慨。

历史的发展或许曲折,但客观事实永远无法被抹杀。日本法西斯的暴行是人类文明史上的耻辱,彻底清算这段历史,是全世界尤其是中国必须完成的使命。只有铭记真相,才能防止悲剧重演,让和平与正义真正成为世界的主流。

来源:梅溪杂谈,本站略有修改。