纸面上的良策与地面上的博弈:从改革变形记看利益的隐秘角力

繁体纸面上的良策与地面上的博弈:从改革变形记看利益的隐秘角力

王安石在宋神宗的支持下推开青苗法时,大概从未想过自己精心设计的"惠民良策"会变成农户的负担。他原本盘算着,由官府在青黄不接时放贷给农民,秋收后加息归还,既解了农户燃眉之急,又能让官府赚些利息补财政,顺带还能挤垮盘剥百姓的高利贷者。可政策一到州县,就成了"抑配"——官吏拿着指标挨家挨户逼农民借贷,哪怕家里不缺粮也要签契约,利息也悄悄从原定的二分涨到三分,甚至四分。原本的"救急钱",反倒成了比高利贷更狠的"催命符"。

这种"上层良策落地变形"的戏码,在中国历史上演了一遍又一遍。究其根本,从来不是政策的纸面条文不够精妙,而是藏在条文背后的利益博弈太过复杂。就像一张网,上层握着线头想往亮处拉,可网中间的节点——那些靠着旧规则吃饭的集团、在基层攥着执行权的群体,总会借着自己的位置拧几道弯,让拉力到了地面时早变了方向。

AI制图

一、古代改革:良法的"基层异化"基因

王安石变法里的青苗法不是个例。北宋的募役法也一样,原本是让百姓交钱雇人服役,不愿服役的官僚地主也得缴"助役钱",初衷是打破"富者免役贫者劳"的不公。可到了地方,官吏给官僚地主定的"助役钱"总往低了算,反倒盯着普通农户的这点家业加征,最后变成"贫者出钱更重,富者得利更厚"。为什么会这样?因为执行政策的官吏本身就是"官僚地主"的一分子——他们要么是士绅家庭出身,要么靠着士绅关系坐稳位置,让他们拿自己人的利益开刀,就像让猫看着鱼缸却不许偷鱼,太难了。

雍正朝的"摊丁入亩"是另一桩典型。这政策多透亮啊:以前收税是"人丁税"加"土地税",富人有几十亩地却隐瞒人丁,穷人没地却要按人头缴税,太不合理。雍正说"把人丁税摊到土地税里,有地多缴,无地少缴",本是要削富济贫的。可推行时,地方官和地主勾结着做手脚:地主的地亩数往少了报,穷人哪怕只有半亩地,税银也往高了算。更狠的是有些地方搞"软对抗"——表面说"按政策办",暗地里却让粮差收税时多拿"耗羡"(借口粮食运输损耗多收的部分),原本摊丁入亩该少缴的穷人,最后缴的比以前还多。

这些古代改革的变形,藏着个共通的逻辑:政策要动的"利益蛋糕",恰恰握在执行政策的人手里。王安石要动高利贷者的利益,可州县官要么自己放高利贷,要么和放贷的豪强是亲家;雍正要动地主的利益,可地方官的俸禄、升迁,全靠地主士绅在背后打点。他们不会明着说"我反对",而是用"执行"做幌子——把政策条文往对自己有利的方向曲解,在流程里塞私货,最后让政策变成"看起来还在执行,实际效果全反了"的"高级黑"。

二、近代变革:新旧博弈里的"规则偷换"

到了近代,这种"上层设计落地变形"的戏码换了场景,内核却没变。晚清搞"洋务运动",曾国藩、李鸿章想着"师夷长技以自强",办工厂、练新军,主意是好的。可办江南制造局时,采购设备的官员拿洋人回扣,买的机器要么是淘汰货,要么零件配不上;练北洋水师时,管后勤的人把军饷拿去放高利贷,军舰上的炮弹里塞沙子。为什么?因为这些"洋务派"官员本质上还是旧官僚——他们搞洋务不是真要"自强",是借洋务捞好处。朝廷要"办工厂",他们就把工厂当成"提款机";朝廷要"练新军",他们就把军队当成"升官梯",至于工厂能不能造枪炮、军队能不能打仗,不重要。

民国时的"废捐减税"更荒诞。南京国民政府曾下令"废除苛捐杂税",说要减轻百姓负担。可地方军阀根本不鸟——你说废"厘金",他就改个名叫"产销税"接着收;你说减"田赋",他就加个"剿匪捐"(哪怕根本没匪可剿)。更妙的是有些县长搞"阳奉阴违":把中央的"减税令"贴在县衙门口,旁边再贴一张"本县财政困难,暂按旧制征收"的告示,百姓敢闹,就说"中央的令是好的,可咱这地方特殊啊"。说到底,中央要的是"稳定民心",地方要的是"保住财源",既然不能明着抗令,就用"换个名字继续收"的办法偷梁换柱。

近代的变形比古代更露骨。古代官吏还得找"政策没说细"的借口,近代的执行者干脆不装了——反正中央权威弱,地方势力强,你定你的规则,我玩我的花样。就像民国时百姓说的:"上头喊'减捐',下头就'加税';上头说'禁烟',下头就'卖烟照'。纸面上的好政策,到咱这儿就是换个法子要钱。"

三、当下:"一刀切"与"软抵抗"里的利益惯性

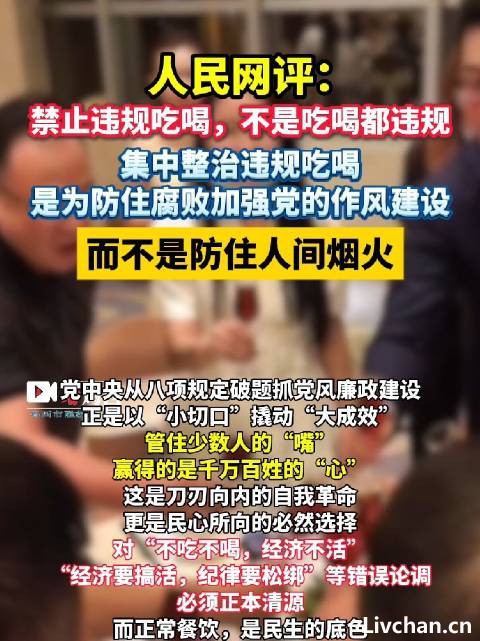

到了现在,改革的技术更精细了,可"落地变形"的毛病仍没断根。就像前些年搞"禁止大吃大喝",中央的规矩很明确:不许公款吃喝,不许铺张浪费。这本是大快人心的好事,可到了基层,竟闹出"单位食堂不敢买菜,下乡调研自带干粮"的笑话——不是基层不想好好执行,是有些地方搞"极端化":怕担责任,干脆把"禁止大吃大喝"改成"不许吃喝",管你是正常工作餐还是公款宴请,一概卡死。

为什么会这样?表面看是"怕出错",实际还是利益在作祟。以前有些单位靠"吃喝"拉关系、搞变通——请上级吃饭好办事,请企业吃饭好招商,甚至把"吃喝费"当成福利发给职工。现在不让大吃大喝了,这些"潜规则利益"没了,有些人不是想着"按新规则做事",而是用"一刀切"的方式消极抵抗:"既然不让大吃大喝,那正常吃喝也别搞了,工作办不成?反正不是我的错,是政策太严。"

还有些政策变形更隐蔽。比如搞"乡村振兴",中央说要"发展特色产业",可有些地方不管村里适合种啥、养啥,硬逼着村民种果树、搞大棚——因为"种果树有补贴,搞大棚能拍照",至于果子熟了卖不卖得掉、大棚能不能赚钱,没人管。这些地方官不是不懂"实事求是",是他们的利益不在"村民赚钱",在"自己的政绩":只要能拿到补贴、拍出"产业兴旺"的照片,就算完成任务,至于政策实际效果,反正离任后自有下任收拾。

四、变与不变:利益博弈里的改革困局

从王安石的青苗法到今天的各项改革,千百年过去,政策的内容变了,时代的背景变了,可"上层良策落地变形"的逻辑始终没变:改革本质上是利益的重新分配,只要有群体想保住自己的既得利益,就会用各种手段扭曲改革。他们不会明着反对,而是披着"执行政策"的外衣——古代是"抑配青苗",近代是"换名收税",现在是"一刀切执行",本质都是用"表面合规"掩盖"实际对抗"。

要打破这种困局,光靠"定更细的政策"不够,得盯着那些"执行政策的人"——他们的利益有没有和改革目标绑在一起?他们有没有动力按规则办事?就像王安石如果当初能盯着州县官"不许抑配",雍正如果能盯着地方官"如实报地亩",现在如果能盯着基层"别搞一刀切",或许变形的程度会轻些。可难就难在:监督执行者的人,有时也和他们是一伙的。

这大概就是改革的宿命:纸面上的良策再好,也得穿过利益的丛林才能落地。而这丛林里的博弈,从古到今,从来没停过。

来源:海阔天空