建国初期《武训传》的批判运动

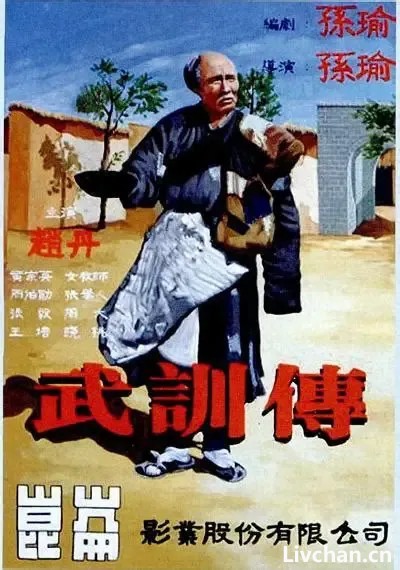

繁体1950年上映的电影《武训传》作为新中国第一部引起全国性讨论的文艺作品,其命运轨迹折射出特殊历史转折期的文化政治生态。该片以晚清历史人物武训(1838-1896)为原型,讲述其通过行乞集资兴办义学的故事。导演孙瑜试图通过这一题材呼应新中国成立初期扫除文盲的教育需求,却意外引发新中国首次大规模文艺批判运动。

一、武训其人

武训(1838-1896),山东堂邑县人,出身贫农家庭。因不识字屡遭欺压,遂立志兴学。通过三十余年行乞、表演杂耍甚至自虐等方式,积累资金在山东创办三所义学。其事迹受到清政府表彰,赐名"训",授"义学正"称号。这一基本史实在清末民初各类文献中均有记载,确有其人其事。《清史稿·武训传》如下:

武训,山东堂邑人。乞者也,初无名,以其第曰武七。七孤贫,从母乞于市,得钱必市甘旨奉母。母既丧,稍长,且佣且乞。自恨不识字,誓积赀设义学,以所得钱寄富家权子母,积三十年,得田二百三十亩有奇,乞如故。蓝缕蔽骭,昼乞而夜织。或劝其娶,七谢之。又数年,设义塾柳林庄,筑塾费钱四千余缗,尽出所积田以资塾。塾为二级,曰蒙学,曰经学。开塾日,七先拜塾师,次徧拜诸生,具盛馔飨师,七屏立门外,俟䜩罢,啜其余。曰:“我乞者,不敢与师抗礼也!”常往来塾中,值师昼寝,默跪榻前,师觉惊起;遇学生游戏,亦如之:师生相戒勉。于学有不谨者,七闻之,泣且劝。有司旌其勤,名之曰训。尝至馆陶,僧了证设塾鸦庄,赀不足,出钱数百缗助其成。复积金千余,建义塾临清,皆以其姓名名焉。县有嫠张陈氏,家贫,刲肉以奉姑,训予田十亩助其养。遇孤寒,辄假以钱,终身不取,亦不以告人。光绪二十二年,殁临清义塾庑下,年五十九。病革,闻诸生诵读声,犹张目而笑。县人感其义,镌像于石,归田四十亩,以其从子奉祀。山东巡抚张曜、袁树勋先后疏请旌,祀孝义祠。

二、批判运动

1. 批判的核心论点

1951年5月20日,《人民日报》发表社论拉开批判序幕,核心论点包括:影片"污蔑农民革命斗争,污蔑中国历史";将武训塑造为"至勇至仁"的形象是"反动思想的表现";"教育救国"论调模糊了革命斗争的必要性。这些批判将艺术问题直接上升为政治立场问题。

王绘林主编的《中国现代史》记载:

在清除三大敌人政治思想影响的过程中,文教界开展了对电影《武训传》和“武训精神”的讨论和批判……1950年12月,电影《武训传》先后在上海及全国各大城市上映。上映后,报刊上接连发表数十篇文章歌颂武训和《武训传》,有的说武训“站稳了阶级的立场,向统治者作了一生一世的斗争”,是中国历史上劳动人民“文化翻身的一面旗帜”;有的说武训是“劳动人民的牛”“表现了我们中华民族的勤劳、勇敢、智慧的崇高品质”;有的提倡学习武训“为人民服务的伟大精神”。从1951年3月底,开始出现从根本上否定武训的文章,认为武训不是什么值得表扬的人物。5月20日《人民日报》发表了毛泽东写的社论《应当重视电影〈武训传〉的讨论》,严厉批评了对武训的赞扬。毛泽东认为,武训“狂热地宣传封建文化,并为了取得自己所没有的宣传封建文化的地位,就对反动的封建统治者竭尽奴颜婢膝的能事”,这是一种“丑恶的行为”。他问道:向着人民群众歌颂这种丑恶的行为,甚至打出‘为人民服务’的革命旗号来歌颂,甚至用革命的农民斗争的失败作为反衬来歌颂,这难道是我们所能够容忍的吗?"他主张应当“去研究自从一八四〇年鸦片战争以来的一百多年中,中国发生了一些什么向着旧的社会经济形态及其上层建筑(政治、文化等等)作斗争的新的社会经济形态,新的阶级力量,新的人物和新的思想,而去决定什么东西是应当称赞或歌颂的,什么东西是不应当称赞或歌颂的,什么东西是应当反对的”。此社论一出,全国各地报刊纷纷转载并发表批判“武训精神”和《武训传》的文章,形成了新中国成立后第一次“学术批判”运动。7月23日至28日,《人民日报》连载《武训历史调查记》,实际上为这次批判作了总结。对《武训传》这样一部电影,有人肯定,有人否定,也有人既肯定又否定,这种讨论是正常的。毛泽东的意见也很深刻,他主张以历史唯物主义观点澄清在这个问题上的“思想混乱”,是无可非议的。但是,这次讨论实际成了一次政治批判运动,有的文章简单、粗暴,不是以理服人,甚至认为电影《武训传》是对新中国的挑战。这就在文化思想上开了用政治批判解决学术争论的先例。

2. 运动的政治功能

批判运动迅速超出文艺讨论范畴,成为全国性的思想教育运动:

确立文艺创作的阶级分析方法

清除知识分子中的改良主义思想

强化文化领域的政治标准优先原则

构建革命历史叙事的正统性

3. 历史语境中的必然性

在新生政权亟需意识形态统一的特殊时期,对《武训传》的批判具有某种历史必然性。当教育被赋予"巩固无产阶级专政"的使命时,武训式的"超阶级"教育理想必然面临根本性质疑。这种批判实质上是新政权确立文化领导权的必要步骤。

三、反思

1. 拒绝全盘否定或神化

对武训的历史评价应避免两种极端:既不应沿袭1950年代将其简单定性为"封建奴才"的政治批判,也不宜将其拔高为"圣人"进行无条件颂扬。武训的善行值得肯定,但其历史局限性(如未质疑教育内容、依附封建体系)同样需要正视。历史评价需要回归具体历史语境,而非简单套用现代标准。

2. 历史语境的重要性

理解《武训传》事件必须坚持双重历史化原则:既要将武训置于晚清社会环境中理解其行为的现实合理性,也要将1951年的批判置于建国初期的特殊历史条件下分析。前者是底层民众在有限空间中的生存智慧,后者则是新生政权建构意识形态的必然过程。两者都是特定历史条件的产物。

结语

1985年,胡乔木谈到武训及这一场批判运动,认为这种批判是非常片面、极端和粗暴的。因此,这个批判不但不能认为完全正确,甚至也不能说它基本正确。

来源:坐看千帆