地狱的旅程:张氏叔侄十年冤狱纪实

第一章:好心搭载,命运的岔路口

2003 年 5 月 18 日晚 9 点,皖 J-11260 解放牌货车的车灯划破皖南的暮色。38 岁的张高平握着方向盘,28 岁的侄子张辉坐在副驾,两人正赶往上海送货。车刚驶出歙县县城,路边一名年轻女子挥手拦车,她叫王某,17 岁,经同乡介绍想搭顺风车去杭州找姐夫。

出于同乡的善意和跑车人常见的捎带习惯,叔侄二人让她上了车。

“小姑娘一个人赶路不安全,送她到西站吧。” 张高平叮嘱张辉。货车抵达杭州西站时已近午夜,王某姐夫迟迟未到,电话里让她再打车去钱江三桥会合。张辉开车绕到立交桥下,看着王某坐上出租车才驶离。此时的叔侄俩不会想到,这趟善意的搭载,将他们的人生拖入了一场长达十年的噩梦。

次日,2003年5月19日,杭州市公安局西湖区分局接到报案:一名少女被害,尸体在杭州市西湖区留下镇留泗路附近的水沟中被发现。这名少女,正是前一天晚上他们搭载的王冬。

第二章:锁定“目标”与“突审”突破

警方迅速展开侦查。通过排查,锁定了最后与王冬接触的人——张辉、张高平。5月23日,叔侄二人在安徽老家被抓获。从一开始,他们就坚称自己是清白的,详细说明了搭载、下车和离开的整个过程。

然而,在“命案必破”的巨大压力下,警方急于找到“凶手”。逻辑似乎很简单:最后接触死者的人,嫌疑最大。当简单的否认无法满足破案时限时,一场针对叔侄二人的“攻坚战”开始了。

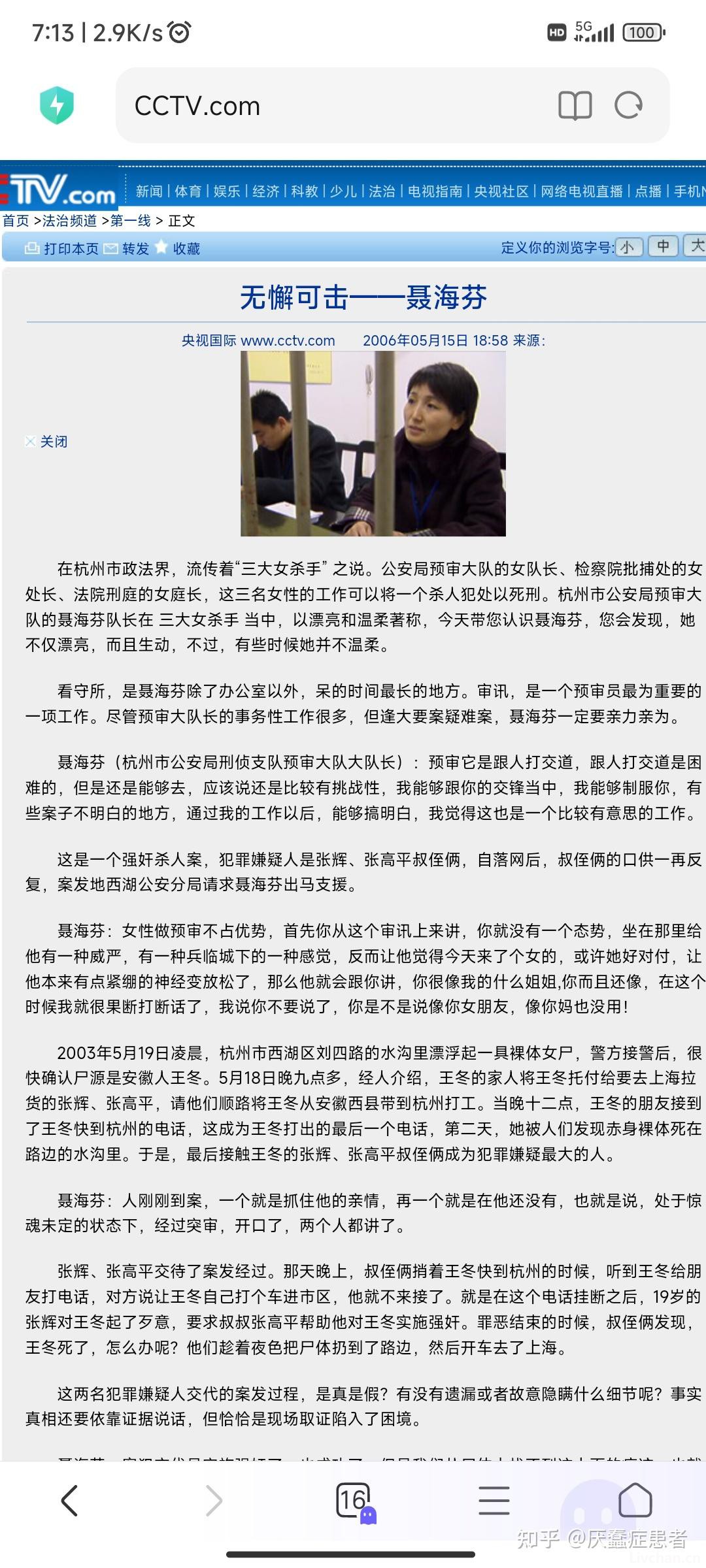

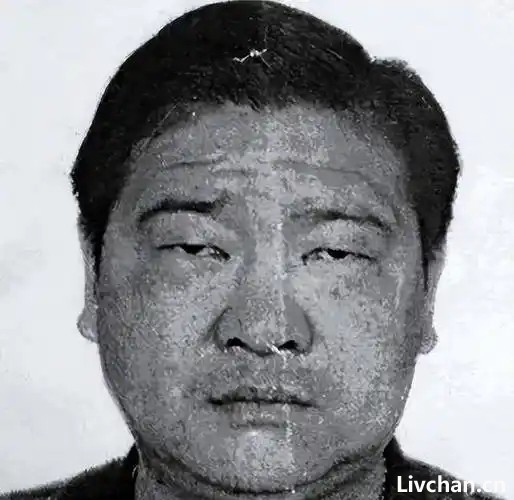

负责此案的是杭州公安刑侦支队有名的“女神探”聂海芬。

女性受害人被奸杀惨死,这让身为女警的聂海芬下定决心,一定要抓住凶手,严惩不贷!

通过调查,聂海芬很快确定了女子身份并通知了她的家属,在女子家属口中,聂海芬得到了一个重要的线索。

在该女子遇害前的5月18日晚,她曾搭乘一辆货车从安徽前往杭州,本来说好到达之后就给家里打电话报平安。

但是没想到却就此失联,家属去询问货车司机,但司机却说女子早在19日凌晨就已经下车了。

女性特有的直觉告诉聂海芬,这起案件中的货车的司机有着重大嫌疑,于是她马上对该货车的驾驶人员展开了调查。

在查阅张辉资料的时候,聂海芬突然发现,张辉之前有过前科坐过牢。

原来在2000年,张辉曾经因为寻衅滋事罪被判入狱一年六个月,这条背景更加坚定了聂海芬的猜测。

于是在案发3日后的5月22日,杭州西湖刑警大队对张高平、张辉叔侄进行了刑事拘留。

张高平叔侄本来以为警方找他们只是为了配合调查,但没想到一进到看守所里,警方就对他俩展开了高强度的审讯。

张高平叔侄这才明白,原来警方认为他俩就是奸杀案的凶手。

张高平大呼冤枉,自己去年刚刚迎娶了二婚妻子,现在妻子已经有了四个月身孕,自己的侄子也马上要和未婚妻结婚。

他俩绝不可能会做这种事情,张高平对办案人员说道:“别说我强奸杀人,我就是对那女孩有一点想法,我都会认罪!”

“我们只是好心送她,怎么会杀人?” 审讯室里,张高平反复辩解,但民警拿出的 “线索” 让他始料未及 —— 王某指甲里的生物检材 “指向男性”,而他们是最后接触死者的人。更荒诞的是,警方认定的 “作案地点” 货车驾驶座,经勘查未发现任何血迹或搏斗痕迹,可这份关键的勘查记录,后来竟从卷宗中消失了。

审讯,成了制造“证据”的作坊。

西湖公安分局刑侦大队的审讯室里,白炽灯亮了七天七夜。后来在申诉材料中,张高平与张辉详细描述了那段暗无天日的日子:

他被反铐在铁椅上,膝盖被木棍反复击打,“疼得直冒汗,站都站不起来”。

张高平则遭遇 “车轮战” 审讯,每班民警轮流发问,不让合眼,实在撑不住打盹就被冷水浇醒。

连续的疲劳审讯:他们被剥夺睡眠,审讯人员轮班上阵,不让其有片刻休息。

残酷的肉体折磨:张高平曾被强迫蹲在尖凳上,长时间保持痛苦姿势;张辉则被殴打、威胁,精神与肉体濒临崩溃。

预设的剧本:审讯人员并不听取他们的辩解,而是拿着一份早已写好的“作案经过”,逼他们按照上面的细节进行“交代”。他们被警告:“不按这个说,就别想出去!”

“他们说只要承认,签字就能回家见女儿。” 张高平的两个女儿当时分别 12 岁和 9 岁,这成了他最柔软的软肋。但他始终不肯屈从,直到一名民警拿出一份写好的 “供述”,威胁道:“不签就把你女儿抓来问话。”

见张高平认罪,审讯人员这才满意地将他押回看守所,但可笑的是,受害女子真正的死因,其实是窒息。

与此同时,监狱里的 “狱侦耳目”。刑侦耳目可以理解为是警方为了破案在犯人中间安插的“线人”。他们也是罪犯,但是罪行较轻或者有强烈的立功意愿,负责在狱中帮助警方收集、探听其他罪犯的犯罪事实。

袁连芳被派来 “协助侦查”,他在号子里对张辉拳打脚踢,逼他按照警方的要求 “回忆” 作案细节。

2003 年 6 月 28 日,张辉在袁连芳的暴力胁迫下,签下了长达 5 页的 “认罪供述”,详细描述了 “在驾驶座强奸王某并致其死亡” 的经过;三天后,张高平也在身心俱疲中画了押。但两份供述漏洞百出:张辉说 “用外套蒙住死者头部”,张高平却称 “用毛巾捂嘴”;两人供述的抛尸路线,与实际发现尸体的地点相差 3 公里。

更令人发指的是,办案人员聂海芬主导的 “突审” 团队,竟将袁连芳的 “证言” 作为核心证据,称其 “听到张辉忏悔作案经过”。而这个袁连芳,此前已在另一起冤案中充当 “污点证人”,靠编造证言帮助警方定罪。

袁连芳

在生理极限被突破,精神彻底绝望的情况下,叔侄二人被迫作出了有罪供述。但即便是这被迫的供述,也漏洞百出,前后矛盾,在作案地点、手法、时间等关键细节上无法统一,更与现场的客观情况严重不符。

2004 年 4 月 21 日,杭州市中级人民法院仅凭这些矛盾的口供,以强奸罪判处张辉死刑、张高平无期徒刑,判决书里写着 “证据确实、充分,形成完整锁链”。

第三章:被隐匿的“铁证”与失守的庭审

在案件侦查中,一个至关重要的科学证据出现了:警方从被害人体内提取了混合DNA样本,并与张辉、张高平的血液样本进行了比对。

比对结果明确显示:所提取的DNA与张辉、张高平的DNA不符!

这本应是证明他们清白最有力的铁证。然而,这份鉴定报告却被办案机关刻意隐匿,并未随案移送给检察院和法院。在法庭上,公诉人对此只字未提。

2004年4月21日,杭州市中级人民法院一审开庭。法庭上,张辉、张高平全面翻供,坚称此前的有罪供述是在刑讯逼供下作出的,并当庭展示了身上的伤痕。他们声嘶力竭地呼喊:“我们是冤枉的!”

然而,他们的声音在强大的公诉面前显得如此微弱。法院采信了警方提供的,但实为非法获取的口供作为定案依据。尽管律师做了无罪辩护,但一审法院仍以强奸罪判处张辉死刑,张高平无期徒刑。

而他俩有罪判决中的26条证据,全部都是间接旁证。

更令人气愤的是,袁连芳甚至亲自出庭作证,说在看守所里,张辉告诉他自己曾经奸杀了一名女子。

叔侄二人不服,提起上诉。浙江省高级人民法院在二审中,虽然认为此案“证据存在瑕疵”,但仍在缺乏客观证据的情况下,于2004年10月19日作出了“留有余地”的判决:张辉改判死缓,张高平改判有期徒刑15年。改判理由模糊地写着 “考虑到本案具体情况”。

“留有余地”没有留给正义空间,它留下的,是一个巨大的冤屈和两个家庭破碎的人生。

终审判决下达的第二天,张高平的第二任妻子带着法官来到监狱。“我还以为是案件有转机,结果她要离婚。” 张高平看着离婚协议书,手抖得签不了字,“她才 30 岁,我不怪她,只怪那些办错案的人。” 离婚后,两个女儿由前妻和大哥张高发抚养,大女儿初中辍学打工,小女儿从此对他避而不见,“坐牢时打电话回家,孩子都不肯接,觉得我是杀人犯”。

第四章:高墙内的不屈和希望

2005 年,张高平被押往新疆石河子监狱服刑,张辉则在新疆昌吉监狱,叔侄俩相隔千里,唯一的联系是每月一封书信,信里全是 “申诉” 二字。

入狱后的张高平,是监狱里最“倔强”的犯人。他拒不认罪,也拒绝减刑。他对着监狱管教大喊:“我没有罪!我要是认了,我儿子一辈子都抬不起头!”

张辉的人生同样支离破碎。入狱前他已定亲,女方得知判决后当即退婚;父亲张高发在村里当了三十年组长,因儿子 “杀人” 受尽白眼,出门总被人指指点点。

在监狱里,张高平拒绝一切减刑机会。“让我写认罪书才能减刑?我没罪,宁肯多坐一天牢,也不签假材料。” 他见到狱警从不喊囚号,坚持让对方叫自己的名字。

只有初中文化的他在狱中每天收看电视与杂志,收集冤假错案的报道,积极学习刑法,并开始钻研DNA知识。

他写的申诉材料,足足可以装满一整个麻袋,在这期间,哪怕遇到减刑的机会,张高平也全部拒绝,他坚持不认罪、不减刑。

他要为自己,为侄子讨回一个公道,除了无罪释放,他不接受任何减刑。

他还反复研究法律条文,发现 2005 年杭州另一起强奸杀人案的凶手勾海峰,作案手法与 “5・19 案” 高度相似 —— 都是针对年轻女性,都在西湖区抛尸。他立刻写了申诉材料,却石沉大海。

“鹤壁灭门案”的报道也引起了另一个人的注意——新疆石河子市检察院的张飚检察官,由于张高平是监狱里出了名的“刺头”,天天喊着自己无罪。

所以张飚对张高平的案件也产生了兴趣,他在仔细研究了“5.19奸杀案”后发现。此案疑点众多,有着太多不合理的地方,但是他向上级反映了多次,却始终没有得到反馈。

与此同时,另一个关键人物出现了。当年办案过程中,一位名叫袁连芳的“神秘证人”浮出水面。他作为“狱侦耳目”,曾在不同看守所分别与张辉、张高平关押在同一监室,并出具证言,证明听到二人“亲口承认”作案。后来证实,这些证言均是伪造的。袁连芳此人,也出现在另一起冤案(河南马廷新案)中,以同样手段炮制伪证。这个共同的破绽,成为了撕开黑幕的一个突破口。

2008年,张辉与张高平在狱中看到了一本杂志,上面报道了河南鹤壁市一起灭门血案的罪犯马廷新被无罪释放。

杂志中提到马廷新当时的认罪报告是由同监室的牢头袁连芳写完后,通过暴力逼迫的手段让他抄写下来的,同时杂志还附上袁连芳的照片。

叔侄俩震惊地发现,这名牢头“袁连芳”,就是当初协助西湖警方对他们叔侄逼供的“袁连芳”。

于是张辉就把这一页杂志撕了下来,寄给了父亲张高发。

张高发马上找到了“鹤壁灭门案”的代理律师朱明勇,朱明勇在了解了叔侄俩的冤屈后,决定帮助他俩洗脱冤屈。

2008年夏天,张飚来到监狱视察,张高平再次向他申诉,并把“鹤壁灭门案”的报道拿给张飚看。

张飚马上去公安系统进行核实,发现满足“杭州籍、男性、有犯罪记录、袁连芳”等几个条件的只有一人。

也就是说,对“鹤壁灭门案”进行逼供、诱供的袁连芳,跟在“5.19奸杀案”出庭作证的袁连芳,为同一个人。

于是张飚将张高平的申诉材料跟检察机关的调查笔录、案件疑点等材料,多次寄往浙江。

终于,2011年,在朱明勇和张飚的共同努力下,浙江省政法委宣布复查该案,由浙江高院立案重审。

令人意想不到的是,复审一开始就获得了重大进展。

第五章:真凶浮现,十年沉冤终得雪

转机出现

2011年公安部在清理积案专项行动中,将王冬案被害人身上提取的DNA数据与全国数据库进行比对。

结果显示与 2005 年已被执行死刑的罪犯勾海峰完全吻合。勾海峰正是张高平当年举报的嫌疑人,他曾在 2005 年因强奸杀害一名女大学生被判死刑,而该案的侦办者,正是当年办理 “5・19 案” 的聂海芬团队。更讽刺的是,勾海峰作案时使用的出租车,与当年王某最后乘坐的出租车车型一致。

而这个勾海峰,早已在2005年因杀害另一名女青年被判处死刑并已执行。他作案的手法与王冬案极其相似:都是利用出租车司机身份,搭载年轻女性后实施性侵并杀害。他,才是杀害王冬的真凶。

DNA 证据如同惊雷,炸响了沉寂十年的冤案。2012 年 2 月 27 日,浙江省高级人民法院正式立案复查。复查期间,当年参与刑讯逼供的民警和袁连芳的证词被逐一核实,袁连芳承认 “受警方指使编造证言”,多名民警也坦白 “存在暴力取证行为”。

铁证如山!隐匿了八年的真相终于重见天日。

2013年3月20日,浙江省高级人民法院在监狱公开开庭审理此案。法庭上,检察官罕见地当庭建议:“原判认定事实错误,证据不足,应宣告张辉、张高平无罪。”

2013年3月26日,浙江省高级人民法院作出再审判决:撤销原一、二审判决,宣判张辉、张高平无罪,当庭释放。

当法官念出“无罪”两个字时,张高平这个饱经风霜的汉子,当庭失声痛哭。张辉则表情复杂,十年最好的青春,已在铁窗中化为灰烬。

当天,浙江省公安厅在官方微博致歉:“侦查工作有责任,深感痛心,有错必纠,有责必查。”

尾声:无法愈合的伤痕与未尽的追问

走出监狱的大门,阳光刺眼,但他们的人生早已沧海桑田。

张高平的妻子早已改嫁,他回到老家,面对的是物是人非。他最宝贵的十年,错过了儿子的成长,也无法在父母跟前尽孝。

张辉入狱时还是青年,出狱时已入中年。他的婚姻、事业,所有正常的人生轨迹都被彻底打断。

张辉的父亲、张高平的哥哥张高发,为了给弟弟和儿子申冤,十年间四处奔走,倾家荡产,从一个健康的汉子熬成了疾病缠身的老人。

2013 年 5 月 2 日,张辉、张高平向浙江省高院申请国家赔偿,共计 266 万元,包括人身自由赔偿金、精神损害抚慰金、车辆损失等。高院当日立案,仅用 15 天就作出赔偿决定 —— 这是当时国家赔偿案件办理速度的纪录,被评价为 “赔得快也是一种正义”。

最终,叔侄俩各获得 110.57 万元共计高达221万元的国家赔偿,其中人身自由赔偿金 65.57 万元(按 3596 天、每日 182.35 元计算),精神损害抚慰金 45 万元。这个赔偿数额在当时属高位,但张高平仍有不满:“十年冤狱,回家房子都塌了,110 万买套房子就没了。” 不过他还是接受了赔偿,“不想再跟他们耗了,要赶紧重建生活”。

追责程序同步启动。2013 年 4 月,浙江省政法委成立调查组,彻查聂海芬等涉案人员。经查,聂海芬在案件中 “未依法审核证据,隐瞒关键物证”,被开除公职;参与刑讯逼供的 3 名民警被撤职,2 名检察官因 “未履行法律监督职责” 受到党内警告处分;当年作出终审判决的 2 名法官被调离审判岗位。但由于部分证据灭失,没有人员被追究刑事责任,这成为叔侄俩心中的遗憾。

此案的典型意义远超个案本身。作为党的十八大后较早纠正的重大冤案,它推动了《最高人民法院关于审理国家赔偿案件确定精神损害赔偿责任适用法律若干问题的解释》的出台,明确了精神损害抚慰金的计算标准。

最高人民法院将其纳入 “国家赔偿法颁布三十周年典型案例”,称其 “让人民群众相信正义终将不会缺席”。

自由的生活

2013 年 4 月,张辉、张高平回到歙县老家。村子里的人涌来看热闹,有人同情,有人议论,张高发躲在屋里不愿出门。张高平的头发已大半脱落,“都是坐牢时愁的,脑门筋天天鼓着疼”;张辉则落下腰疼的病根,阴雨天就直不起腰,“审讯时被打坏的,在监狱里没条件治”。

拿到赔偿款后,张高平先盖了五层新房,“房子高,心里亮堂”,又在黄山买了套 139 平米的商品房,每月还 3000 多元房贷。他试着相亲三次,都没成,“有人看中我的房子,不是真心过日子”。赵作海曾给他介绍过商丘的对象,他嫌太远婉拒了,“现在吃住在三哥家,每月给一千块伙食费,慢慢等吧”。

张辉的生活则充满纠结。他 41 岁时与初中同学结婚,生下一个女儿,却因妻子 “爱打牌” 遭父亲张高发反对,孩子满月酒父亲都没参加。“我知道他不满意,但我有自己的生活方式。” 张辉每天抽一包多烟,没事就去钓鱼,“在监狱里天天干活,出来反而不知道做什么”。后来他和父亲凑钱在县城开了家宾馆,办许可证时总觉得 “公安在为难”,张高平安慰他:“现在法治严了,他们不敢再乱来了。”

叔侄俩与家人的关系慢慢修复。张高平的大女儿接受了他送的红色宝马车,小女儿虽然仍有些陌生,但会主动给他买衣服;张辉的女儿学会喊 “爸爸” 后,他戒烟了大半,“要看着她长大”。2016 年,以他们的经历为原型的电影《无罪》上映,张飚观影时五度落泪,而张辉、张高平没去首映式,“过去的事,不想再回头看”。

如今,歙县的乡村公路上,时常能看到张高平开着宝马车驶过;县城的宾馆里,张辉偶尔会给客人讲述自己的经历,末了加一句 “要相信法律”。当年的办案者聂海芬早已淡出公众视野,而张飚退休后仍在为冤案申诉奔走。

2024 年,最高人民法院再次提及此案,称其 “推动了精神损害赔偿制度的完善,让‘疑罪从无’理念深入人心”。张高平在电视上看到这条新闻时,正给外孙喂饭,他指着屏幕说:“你看,外公的十年没白受。” 外孙懵懂地点头,手里攥着一本法治漫画书。

张氏叔侄案,如同一把利刃,刺向中国司法体系的沉疴宿疾:

1. 刑讯逼供的毒瘤:它是制造冤案的万恶之源。

2. “口供为王”的落后观念:忽视客观证据,尤其是能够证明无罪的科学证据。

3. 司法独立的缺失:在舆论和压力面前,法院未能坚守“疑罪从无”的底线。

4. 监督机制的失灵:检察院在诉讼环节未能有效防止非法证据进入庭审。

王某指甲里的 DNA,最终揭开了冤案的真相,也在法治史上刻下了深深的印记。张辉、张高平的十年铁窗,如同一块试金石,检验着司法的温度与力度。

此案的平反,与聂树斌案、呼格吉勒图案等一起,强烈地推动了中国“以审判为中心”的刑事诉讼制度改革,强化了非法证据排除规则。它用两个普通人最宝贵的十年,警示着后来者:每一次对程序的践踏,都可能埋下一颗冤案的种子;而每一起冤案的平反,都是对司法公正底线的一次艰难赎回。

那些曾经的伤痕或许难以磨灭,但正义的到来,终究让他们在废墟之上,重建了生活的希望。

历史的教训,不容忘却。

如下是2006年央视对聂海芬的报道截图,来自知乎