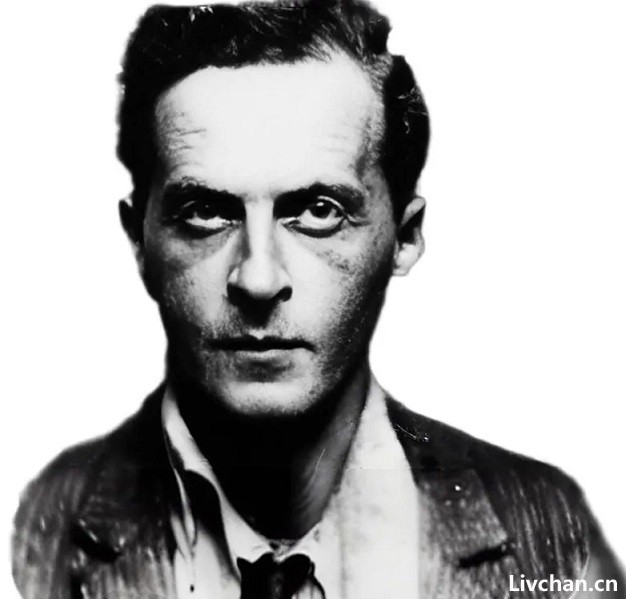

维特根斯坦:让生命臻于纯粹

繁体听从灵魂的召唤还是肉身的欲望?是每一个人终其一生时时需要进行的选择。

维特根斯坦也不例外。

孩童时期的维特根斯坦是家长眼里的乖孩子,礼貌,听话,一言一行都符合家长的期待。自然,他也收获了很多来自外界的赞许和宠爱。

作为奥地利富商的幼子,他本可以这样在家人的宠爱中轻轻松松地度过优渥的一生。

然而,他最终却选择了一条艰难得多的道路。之所以作出这样的人生选择,只是因为他想过一种直面内心的,纯粹的、真实的生活。

在八九岁的时候,他敏锐地意识到,他正在过的并不是他想要的生活。

他问自己:“当说谎对自己有利时,为什么要说真话?”

这里的说谎并不是在诸如谁打碎了花瓶这样的小事上说谎,而是指违背本心将自己伪装成一个符合父母亲友期待的人,以获得他们的赞许。也就是说,活在别人的眼光里。说真话则是指按照自己内心深处本真的愿望生活。

虽然少年时期,维特根斯坦按照父亲的期待去林茨的实科学校学习了技术,后来又去曼彻斯特学习了飞行设计,甚至还获得了一个专利,然而,他终于还是听从了自己内心的声音,按照弗雷格的建议径直闯入罗素在剑桥大学的办公室,求罗素允许自己旁听他的数理逻辑课,并鉴定自己是否适合从事哲学研究。

当罗素作出肯定的回答后,维特根斯坦便从此走上了哲学研究的道路,也走上了淬炼自己生命的道路。

他将哲学研究作为自己毕生最重要的使命,不在俗务上浪费一分一毫的生命。这让他甚至到了不近人情的地步。

维特根斯坦询问他的老师摩尔是否可以用他在挪威撰写的哲学笔记《逻辑》作为论文来申请学士学位,摩尔咨询了他的辅导员弗莱彻后告诉维特根斯坦,剑桥大学要求申请学士学位的论文要有序言,有注释,还要写清楚哪些地方借鉴了前人成果,哪些地方有创新。这也是一般大学对学位论文的基本要求,并无逾格之处。一般学生,如果老师提出了这样的要求,那就按照老师的要求修改一下论文,申请到学位算了。然而,维特根斯坦的反应却迥乎常人,他勃然大怒,在给摩尔的信里说:“整个事情太愚蠢了,太禽兽了……”蒙克在《维特根斯坦传》里写道:“这封信暂时把他和摩尔的友谊和获得剑桥学位的希望都葬送了。”

维特根斯坦是罗素的爱徒,凯恩斯认可了他的天才,而且他还加入过剑桥大学的精英学者团体——使徒。以这样的才华,他只要略微随俗一点点,就可以在剑桥大学乃至国际学术圈混得风生水起,遑论拿一个学士学位了。然而,他毫不妥协,把告知他学位论文基本要求的教授大骂一通,结果连学士学位都没拿到。

维特根斯坦认为直面死亡和艰苦的生活可以让人的生命升华,为此他多次主动选择危险和艰难的处境。

一战爆发后,他本可以因为疝气免服兵役,然而他却积极入伍。由于维特根斯坦的文化水平较高,他被分配到锻造车间担任工程师。在战场上,工程师在后方工作,更安全一些。对常人来说,这是一个求之不得的体面又相对安全的岗位。然而,维特根斯坦却不领情,坚持要求将自己安排到前线当步兵。1916年3月末,他终于如愿以偿上了前线。到了前线后,他又要求被安排到最危险的观察哨所,多次成为敌军的火力目标。

一战结束后,维特根斯坦成了意大利的俘虏,被关在战俘营。维特根斯坦的家人通过一个在梵蒂冈的亲戚暗中活动,找到一名医生对他进行了体检,并开具了不适合长期监禁的证明。如果是常人,肯定拿着证明申请离开战俘营。然而维特根斯坦却拒绝离开战俘营!

二战时期,他明明可以在剑桥继续做教授,过着相对轻松的生活,获得更高的收入。他却选择去医院药房送药,后来又做实验室助理。

维特根斯坦将真实作为人生最高的行为准则。他所谓的真实,既指自己的行为听从自己内心真实的声音,他也不容忍别人在和自己交往过程中一丝一毫的矫饰。

他绝对不会为了人际关系和谐应付那些他不喜欢的人。虽然在一战爆发时入伍是他的主动选择,然而,他却并不喜欢军队里的那些士兵,而且,他丝毫不掩饰自己的不喜欢。他说自己的战友是“一伙罪犯”,“对任何事都没有热情,难以置信地粗鲁、愚蠢和恶毒”。他还说自己的战友是“一伙醉鬼、一伙恶劣和愚蠢的人”。他这么看周围的人,他的不受欢迎,被排挤、被孤立的情形就可想而知了。他说:“我几乎总是被恨我的人包围着。”

他甚至也不会为了人际关系和谐容忍他喜欢的人的他不喜欢的方面。罗素只是建议他读点法语散文,维特根斯坦就勃然大怒,并冲着他咆哮。罗素始终微笑着,而维特根斯坦就更加愤怒了。

维特根斯坦的才能和他的工作虽然得到了罗素、凯恩斯等剑桥大学著名学者的认可,但是对外界来说,他连个学士学位都没有,再加上他的哲学艰深晦涩,没有什么出版商了解其价值,他第一部作品,也就是现在的《逻辑哲学论》的出版颇费周折。出版商布劳穆勒愿意在维特根斯坦能资助纸张印刷成本的前提下出版这部书,但维特根斯坦不同意,一方面他当时没钱,但即使有钱他也会拒绝。维特根斯坦认为:“把一部作品强加于世界是不得体的——这位出版商亦属于这世界。写作是我的事,但世界必须按照正常的方式接受它。”

之后他找到弗雷格,询问弗雷格他发表文章的期刊《德国观念主义哲学学报》可否发表他的书。弗雷格答应给编辑写信推荐他。但弗雷格表示,他的书有50页,在同一期发表会整个期刊就发表一篇文章。期刊通常不会一期就发表一篇文章,而且作者还没有名气。弗雷格建议维特根斯坦把他的书分成几段,分期发表在这个期刊上。维特根斯坦当然拒绝了,他认为他的书是一个整体,分割开后就破坏了整体性。为了保持心目中的整体性,他宁可不发表。

一战结束,回到奥地利后,继承了父亲一部分财产的维特根斯坦成为一个非常富裕的人。然而,他不愿意过富裕平静的人生,他将自己的财产分给了三个兄弟姊妹。而且为了防止有兄弟姊妹偷偷为他存钱,他多次和公证人核对,以确保自己身无分文,公证人被他弄得几近疯狂。

因此,虽为富商之子,维特根斯坦的经济状况常常困窘,以至第二次去剑桥大学的时候,他甚至连路费也没有,研究哲学也需要申请资助以维持生活。在他前往剑桥的时候,凯恩斯给了他一笔资助,他要确认凯恩斯真的是他的朋友,而不仅仅是他的施主,他只接受朋友的资助。即使穷得叮当响,维特根斯坦也对来自外界的资助的性质挑剔得近乎苛刻。

剑桥大学三一学院得知他需要资助,觉得很奇怪,问他有没有其他经济来源,又问他有没有什么亲戚愿意帮助他。他告诉三一学院,自己拒绝了这些帮助。维特根斯坦希望一个机构愿意因为需要他的工作给他回报,而不是接受施舍。

维特根斯坦作过很多次忏悔,但不是通常意义上教徒对神职人员的忏悔,他对着自己的朋友忏悔。比如,一位美国熟人去世了,一个共同的朋友告诉他这个消息,其实他早就知道了,但他表现得像刚知道一样。再如,他一战时期把一个炸弹架在一块溪流上的木板时,内心感到了恐惧。他忏悔的事情,在常人看来,也都是些微不足道的事情。但在他看来,这些都是需要忏悔的。他不允许自己有一丝一毫不忠于内心,不允许自己有一丝一毫不真实,不允许自己有一丝一毫不能接受生命中最严峻的考验。他还曾多次为自己的肉欲忏悔,他一丝一毫不能接受自己肉体的软弱和欲望。

维特根斯坦之所选择过得如此坎坷,是因为终其一生,他不愿作任何妥协。

他不愿向世俗眼光妥协,不愿向世俗规章制度妥协,甚至不愿向自己的肉身妥协。

他追求灵魂的纯粹,完全听从内心的声音,发挥天赋的哲学才华。这是他人生的全部意义。偏离一丝一毫,对他来说都是生命的浪费。

帕斯卡尔在听他的忏悔时说:“这是什么?你想做一个完美的人吗?”维特根斯坦回答:“是的。”

在世俗意义上,他的行为并不总是符合道德规范,他甚至是个极难相处的人,但他从不欺骗自己,也从未辜负生命。

他奋不顾身地投入熊熊烈火之中,用臻于极限的思考、战争、贫穷作为燃料燃烧自己,最终将自己的生命淬炼至最纯粹的状态!

来源:悲喜人生