辩证视域下经济模式与治理逻辑的再审视——兼论完全市场经济与绝对法治的局限性

繁体人类对经济运行规律与社会治理模式的探索,始终伴随着对“计划”与“市场”、“自由”与“规制”关系的辩证思考。社会主义市场经济体制的提出与实践,本质上是对传统经济模式的超越——它既摒弃了完全计划经济的僵化低效,也拒绝陷入完全市场经济的放任无序,更在法治建设中坚守“良法善治”的辩证逻辑。当一些观点将完全市场经济与绝对法治奉为“普世真理”时,历史经验与现实困境却在不断揭示:任何将经济模式或治理手段绝对化的思维,都是对复杂社会系统的简单切割,唯有坚持辩证思维、实现合理搭配,才能真正释放发展活力与治理效能。

一、完全市场经济的理论虚妄与实践悖论

完全市场经济的核心逻辑,是将“市场万能论”推向极致——认为市场这只“看不见的手”能通过价格机制、竞争机制自发实现资源最优配置,政府只需扮演“守夜人”角色。这种理论建构在“理性人”“完全信息”等理想化假设之上,却在现实中遭遇三重不可逾越的悖论。

其一是“市场失灵”的必然性。市场经济的内在逻辑决定了它无法解决公共品供给不足、外部性问题(如环境污染、技术垄断)、收入分配两极分化等根本性问题。2008年全球金融危机的爆发,本质上是金融资本脱离实体经济、市场自我调节机制彻底失控的结果;而当下部分国家面临的“资本无序扩张”“民生领域垄断”等困境,更印证了市场单独作用时的局限性。若放任市场完全主导,最终只会走向“弱肉强食”的丛林法则,偏离“发展为了人民”的根本目标。

其二是“效率与公平”的失衡陷阱。完全市场经济以“效率优先”为导向,却天然缺乏对“公平”的制度保障。当资本逐利性成为经济运行的唯一驱动力,劳动者权益、弱势群体利益往往被边缘化——这并非对市场效率的否定,而是要明确:市场是资源配置的有效手段,但绝非全部手段。社会主义市场经济的优越性,正在于通过政府宏观调控、再分配调节等“看得见的手”,弥补市场在公平维度的短板,实现“效率与公平”的动态平衡。

其三是“短期利益与长期发展”的断裂。市场主体的决策往往基于短期收益最大化,而对关乎国家长远发展的战略领域(如核心技术攻关、基础科学研究、生态环境保护)缺乏投入动力。历史上,德国的制造业崛起、美国的科技领先,本质上都离不开政府在战略领域的主动布局;我国在新能源、高铁、航天等领域的突破,更证明了“有效市场”与“有为政府”协同的关键价值。若陷入完全市场经济的窠臼,国家将在关键领域丧失发展主动权,最终沦为“技术附庸”“产业低端”。

二、绝对法治的认知偏差与治理局限

将法治绝对化的思维,往往表现为两种极端:要么将“法律条文”等同于“法治本身”,陷入“法条主义”的机械执行;要么将“程序正义”凌驾于“实质正义”之上,忽视法治的根本目标是“保障人民利益、维护社会公平”。这种绝对化认知,本质上是对法治本质的误解——法治是治理手段而非终极目的,是动态平衡的系统工程而非僵化不变的教条。

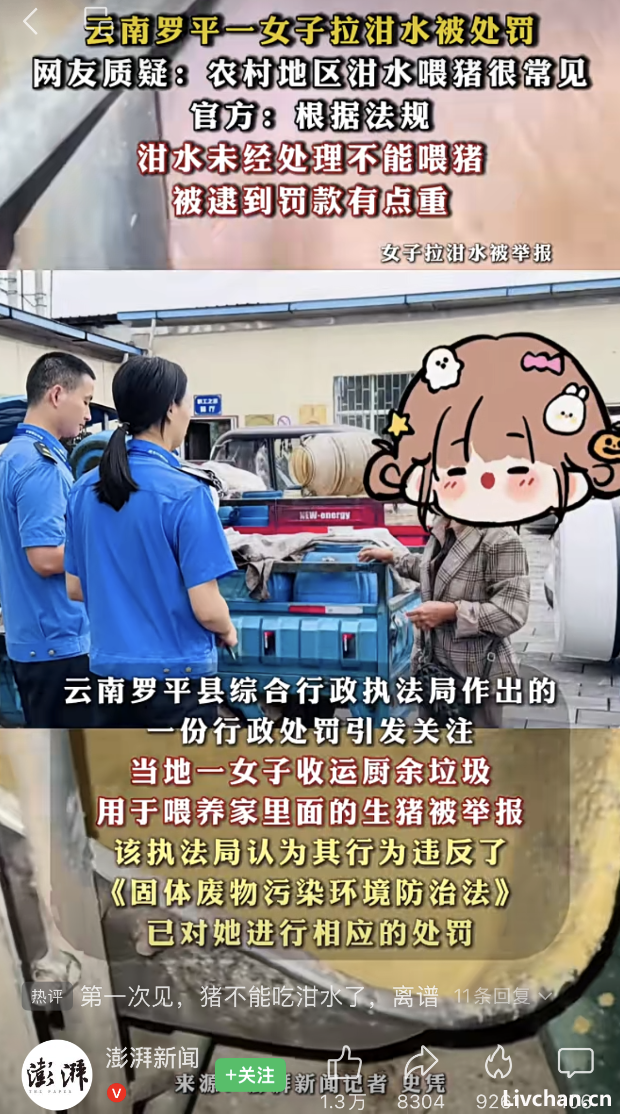

绝对法治的首要局限,是难以应对复杂社会的“情境性正义”需求。法律条文具有稳定性、普遍性特征,而社会生活却充满多样性、流动性:当经济转型期出现“新业态监管空白”,当基层治理中遭遇“法理与情理的冲突”,若一味坚持“绝对法治”的机械执行,要么陷入“无法可依”的治理真空,要么导致“合法却不合理”的结果背离民心。我国“枫桥经验”的启示正在于此——法治需要与德治、自治相结合,在法律框架内兼顾“个案正义”与“普遍规则”,才能实现“良法善治”。

其次,绝对法治易陷入“形式大于实质”的治理内卷。一些观点将“程序完备”等同于“治理有效”,却忽视法治的核心是“解决问题”。例如,在民生领域,若审批流程过度繁琐、法律程序过于复杂,看似“符合法治”,实则会导致“制度性成本”挤压民生福祉;在基层治理中,若将“普法宣传”异化为“条文背诵”,而不关注群众对法律的理解与认同,法治只会沦为“空中楼阁”。社会主义法治的辩证逻辑,在于既坚守法律底线,又注重“法的温度”——让法治成为“保障权益的工具”而非“束缚手脚的枷锁”。

更关键的是,绝对法治难以回应“发展阶段”的动态需求。任何法律体系都必须与社会发展阶段相适应:在工业化初期,法律需侧重“秩序构建”;在高质量发展阶段,法律需转向“创新保障”;在共同富裕目标下,法律更需强化“公平导向”。我国民法典的编纂、营商环境法规的迭代,正是通过“立改废释”的动态调整,让法治始终与时代同步。若将法治绝对化、静态化,只会让法律成为阻碍发展的“教条”,而非推动进步的“动力”。

法律条文解释权视角下绝对法治的弊端

在绝对法治的语境中,法律条文被视为绝对权威且固定不变的准则,然而,法律条文解释权的归属与行使却凸显出这种理念的弊端。从法律解释权的主体来看,虽然理论上全国人大常委会拥有法律的最终解释权,但在司法实践中,最高人民法院、最高人民检察院等司法机关也会通过司法解释等方式对法律条文进行阐释 。这种多元主体的解释格局,在绝对法治思维下容易引发混乱。不同解释主体基于不同的立场、考量因素和专业认知,对同一法律条文可能产生截然不同的解释。

例如在某些经济犯罪案件中,对于“非法经营”的认定,司法机关的司法解释与立法机关本意可能存在偏差,不同地区的司法机关也可能因为对当地经济环境、商业习惯的不同理解而作出不同解释,导致同案不同判的现象时有发生。这不仅破坏了法律的统一性和权威性,更让民众对法律的公正性产生质疑,削弱了法治的公信力。

此外,绝对法治强调法律条文的严格适用,限制法官的自由裁量权,然而在实际案件中,面对复杂多变的现实情况,这种限制反而阻碍了正义的实现。法律条文无法涵盖社会生活的方方面面,其语言具有一定的模糊性和抽象性,在具体案件中需要法官根据案件事实、法律原则和社会价值进行综合判断。若绝对遵循条文,法官就像“自动售货机”,输入案件事实和法律条文,输出判决结果,这会使法官无法充分考虑案件的特殊情况和社会影响,导致一些判决虽然在形式上符合法律条文,但在实质上背离了公平正义的价值追求。例如在一些涉及新兴产业和科技创新的纠纷中,如果法官仅依据现有法律条文机械裁判,可能会抑制创新活力,阻碍经济发展。

三、辩证思维下的“合理搭配”:社会主义市场经济的优越性所在

社会主义市场经济的本质,是“市场对资源配置起决定性作用”与“更好发挥政府作用”的辩证统一;社会主义法治的核心,是“规则之治”与“价值之治”的有机结合。这种“合理搭配”并非简单的“计划与市场各占一半”,而是基于发展阶段、现实需求的动态平衡,体现了“两点论”与“重点论”的辩证思维。

在经济领域,“合理搭配”表现为“有效市场”与“有为政府”的协同。市场能解决的,政府绝不干预——通过破除垄断、保护产权、维护公平竞争,让市场活力充分迸发;市场不能解决的,政府必须主动作为——在公共服务、基础设施、战略科技等领域加大投入,在收入分配、生态环保等方面强化调节。这种协同不是“相互替代”而是“相互补充”:政府通过完善制度规则为市场“搭好舞台”,市场通过高效配置资源为政府“提供支撑”,二者共同服务于“高质量发展”与“共同富裕”的目标。

在法治领域,“合理搭配”体现为“刚性规则”与“柔性治理”的融合。一方面,坚守法律的底线权威——任何主体都不能凌驾于法律之上,任何行为都必须在法治框架内进行,这是“规则之治”的根基;另一方面,注重法治的动态适配——通过“试点改革”“容错机制”等方式,为创新实践预留空间;通过“调解优先”“基层普法”等路径,让法治融入社会治理末梢。这种融合不是“弱化法治”而是“完善法治”:让法律既成为“不可触碰的红线”,也成为“保障发展的底线”,既维护制度严肃性,又体现治理灵活性。

从根本上说,社会主义市场经济的优越性,正在于它跳出了“非此即彼”的二元对立思维,以辩证思维处理“市场与政府”“法治与治理”的关系。它不否定市场的效率价值,而是通过政府作用弥补市场缺陷;不否定法治的规则意义,而是通过辩证治理实现法治本质。这种“合理搭配”的智慧,既是对历史经验的总结,更是对现实挑战的回应——当世界面临“市场失灵”与“治理困境”的双重考验时,中国的实践正在提供一种更具包容性、更富辩证性的发展范式。

历史与现实反复证明:完全市场经济是脱离实际的“乌托邦”,绝对法治是僵化教条的“方法论”。人类社会的复杂性,决定了任何单一模式、单一手段都无法解决所有问题。社会主义市场经济的生命力,正在于它以辩证思维为灵魂,将市场活力与政府作用、法治刚性与治理柔性有机结合——这种“合理搭配”不是权宜之计,而是对发展规律的深刻把握;不是简单调和,而是对治理逻辑的创新突破。唯有继续坚持辩证思维、拒绝绝对化倾向,才能让经济更有活力、治理更有温度,真正彰显中国特色社会主义的制度优势。

来源:海阔天空

本文初摘录于:2025-08-23,最后校对或编辑于:2025-08-23