红四军井冈山时期战争实践与毛主席的战争指导艺术

繁体序言:

毛主席率领工农革命军迎接南昌起义剩余部队上山之前,就在战争中学习战争、直接指挥了多次战役、战斗,粉碎了敌人对井冈山的第一次“进剿”,开辟了初具规模的井冈山革命根据地。井冈山会师之后,红四军诞生。在指挥红四军的过程中,主席的军事思想得到了新的发展。这段历史,值得详细呈现、具体总结。红四军井冈山时期重要战役中呈现的毛主席战争艺术思维,也是人民军队需要学习、传承、发扬的重要内容。

笔者在《毛泽东主席决定性军事指挥贡献不容否定——对<浴血荣光>第18—24集背离史实的错误剧情的批评》,只是集中于对“丁某明”编剧编写的错误剧情进行批评,对战役的解析则不够具体。本文则主要集中于对红四军井冈山时期军事斗争的实践历程进行梳理、解析,并争取清晰展现毛主席在这一时期的战争指导艺术。

一、第二次反“进剿”

面对赣军第二十七师第七十九团、第八十一团对井冈山根据地发动第二次“进剿”,毛主席制定了“声东击西,避实击虚”战役方针,并做了周密部署。“毛泽东获悉赣军要进犯井冈山根据地,立即召开中共工农革命军第四军军委会议。同朱德、陈毅等根据敌情,采取避敌主力,攻击侧翼,声东击西,集中兵力歼敌一路的作战方针,部署第十师第三十一团到宁冈与永新交界的七溪岭阻击赣军第七十九团,部署第十一师第二十八团、第二十九团佯攻遂川,迂回侧击赣军第八十一团。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)这一部署包括这些作战方法:保持军队行动自由权,主动躲避敌军主力;牵制、佯攻、集中优势兵力歼灭敌人相结合;袭击敌人侧翼的迂回作战方法;各路协同的作战方针。

之后,毛主席亲自指挥第三十一团,“强占七溪岭有利地形,阻击敌第七十九团的进攻。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)朱德、陈毅带领下,“第二十九团在黄坳歼敌一个营;第二十八团改变进攻方向,直下遂川五斗江,打垮赣军第八十一团乘胜追击,在永新城附近击溃敌军第七十九团三营和守永新县城的第八十团随即占领永新县城。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)之后,主席指挥第三十一团也进驻永新城。我军成功打退了赣军的第二次“进剿”。集中兵力打的是弱敌,阻击、牵制的是强敌。主席负责的一路,任务更为艰巨。不仅是井冈山时期——全面抗战前夕的东征之战、解放战争重点防御阶段的转战陕北,主席都在战局中更危险一路牵制敌人。

熊寿祺前辈回忆:“五斗江战斗是我们上井冈山后第一次大胜仗,敌人报纸上还登了消息,战斗是毛主席亲自部署的。这时毛主席的名声很大,战斗对全国的意义很大。”(《井冈山斗争口述史》:《熊寿祺谈井冈山斗争的有关情况》)这是红四军成立后第一场胜仗。

二、第三次反“进剿”

这一战,《毛泽东年谱》记载比较简略:“毛泽东和朱德采取敌进我退、声东击西的战术,指挥工农革命军第四军主力第二十八团和第三十一团一个营,在其他部队配合下,先在永新城西北的草市坳歼灭敌军第七十九团,击毙敌团长;接着趁敌不备,再次攻占永新县城,歼灭第二十七师师部和第二十七团一个营,击伤敌师长杨如轩。其他各团‘进剿’敌军闻讯后向吉安撤退。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)我们可知基本过程:这一战,主席和朱德确定了“敌进我退,声东击西”的作战方针;方针确定后,我军集中优势兵力歼敌一个团,之后出其不意、扩大战果、占领永新县城。基本的作战方法。《毛泽东的三落三起》对这一战记载则具体一些:“朱德、毛泽东指挥工农革命军第四军主力第二十八团和第三十一团一个营,在其他团营配合下,以调虎离山之计,先在永新城西北的草市歼灭赣军第七十九团,击毙团长刘胡子;接着趁敌不备,乘胜奔袭,第二次攻占永新。当革命军向永新逼近时,敌师长杨如轩......还不以为然......天近傍晚,革命军攻进县城,杨如轩闻枪声大作,惊恐万状,仓惶跳墙,被革命军击伤逃往吉安。”(黄允升:《毛泽东的三落三起》,第80页。中央文献出版社)根据这里的记载,我们可知此次战役还有这些重要过程:我军歼灭赣军第七十九团采取的是调虎离山之计;我军的“出其不意”,在于使用了夜战战术。

《朱德传》则记载了毛主席在这一战的特殊作用:“工农革命军出击高陇的行动,果然迷惑了对方。杨如轩误以为工农革命军主力已西去湖南,根据地内兵力空虚,便放胆地向根据地腹地进犯。毛泽东那时在宁冈,当赣军主力离开永新城后立刻写信给朱德、陈毅,要他们率领部队迅速折回,东袭永新,迫使已进到龙源口的两团赣军返回,打破他们企图进占宁冈的计划。朱德、陈毅接到毛泽东来信后,召开营以上干部会议。朱德在会上动员部队长途奔袭永新,端掉杨如轩的指挥部。”(《朱德传》:《十一、会师井冈山》。中共中央文献研究室)主席在第三次反“进剿”的关键指挥贡献,在中央文献研究室编写的《毛泽东年谱》和《毛泽东传》没有收录,实属不该!主编《毛泽东传》建国前部分以及《朱德传》的是同一人——金冲及。

三、第四次反“进剿”

这次,“毛泽东和朱德、陈毅......认为湖南国民党军数量多而且战斗力较强,尚未进攻红军;江西国民党军兵力较小,经过红军数次打击有畏惧心理。研究决定,对战斗力较强的湘敌取守势,对战斗力较弱的赣敌取攻势,在湘赣两省敌军‘会剿’时,则以小部钳制湘敌,集中力量打击由永新地区来犯之赣敌;同时发动永新、宁冈一带民众积极配合红军主力作战。”“第二十八团、第二十九团和第三十一团第一营担任主力,由朱德、陈毅、王尔琢率领,利用新、老七溪岭的有利地形,集中力量歼灭来犯之赣敌;袁文才、王佐带领第三十二团在宁冈、酃县边境活动,钳制湘敌第八军;广泛动员宁冈、永新群众支前参战,协助红军歼敌。次日,毛泽东率第三十一团第三营往永新西乡的龙田、潞江一带,发动群众骚扰赣敌,并牵制湘敌。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)战争艺术方面,这次采取的是“避实击虚”作战方针,并采取了“利用有利地形”“牵制、扰乱敌人与集中兵力打击敌人相结合”“充分发动群众配合作战”的战役方针。而牵制、扰乱强敌这一更为艰巨的任务,仍然由毛主席亲自负责完成。

这次,同样是主席的信起到了对战役的关键性指挥作用:“在永新西乡写信给驻宁冈新城的中共红四军军委,通报赣敌由永新出动向宁冈猛进,并提出破敌的策略。红四军军委接信后,陈毅紧急召集有营以上干部参加的军委扩大会,讨论并确定具体的作战方案。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)在主席指示下,“红四军主力在永新与宁冈边界的新、老七溪岭、龙源口一带,在赤卫队、暴动队配合下,经过激烈的战斗歼灭赣敌一个团,击溃两个团,乘胜第三次占领永新县城,粉碎了赣敌第四次‘进剿’。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)龙源口大捷是红四军成立以来前所未有的以此大捷。

唐天际同志回忆第二、三、四次反“进剿”时满怀深情的说:“五斗江战斗、草市垇战斗、龙源口战斗都是根据毛主席的整个部署指挥的。五斗江战斗采取的是奔袭和追袭,草市垇战斗采取的是伏击、奔袭、穷追。龙源口战斗采取的是强攻、急追。这几次战斗,再加上打桂东,都是处在紧要关头,都是处在决定胜负的关键时刻。”(《井冈山斗争口述史》:《访问总后勤部副部长唐天际同志谈话记录》)这一战之后,如主席所说,井冈山革命根据地进入了全盛时期。

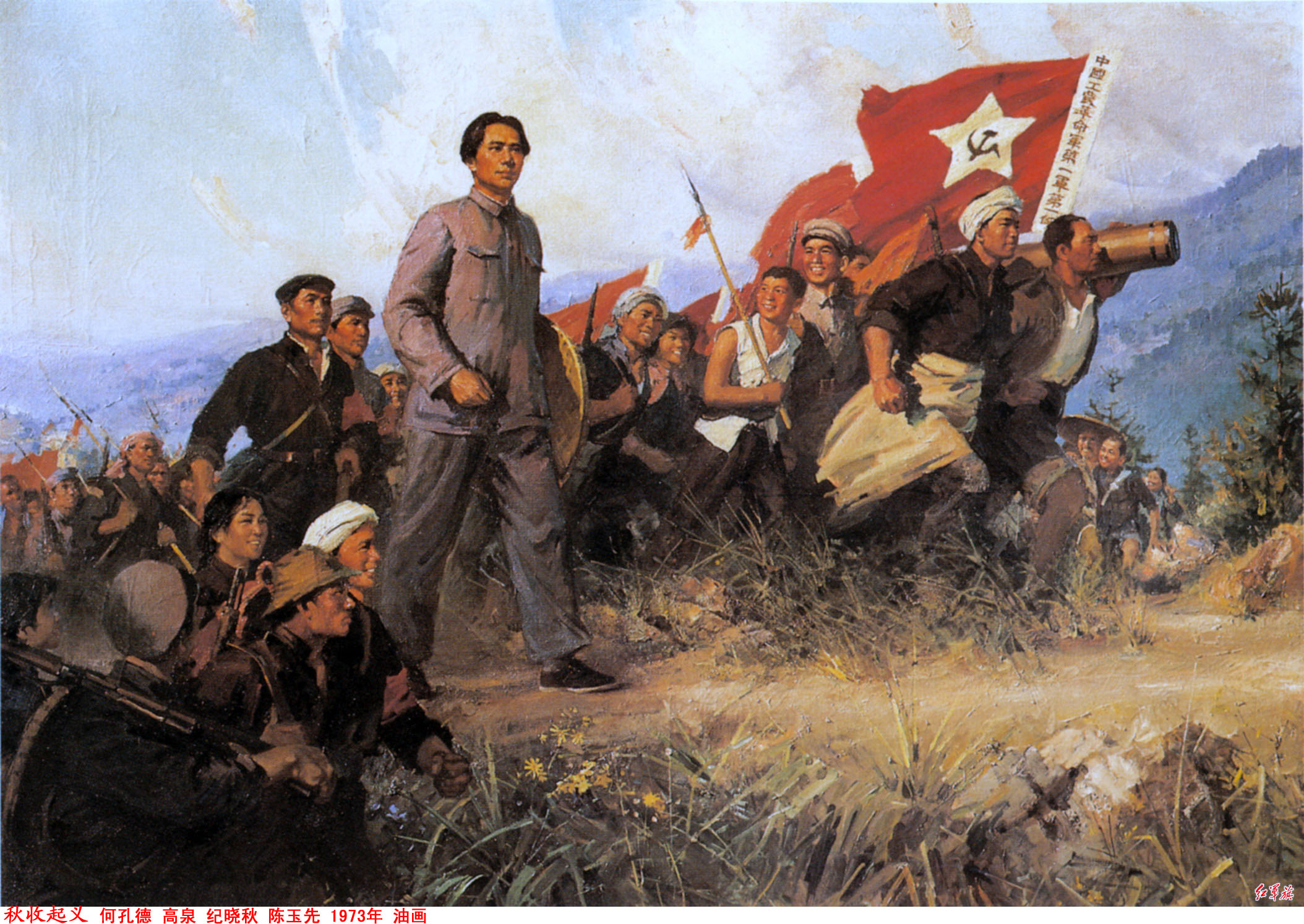

艰苦的岁月

四、第一次反“会剿”

这次,主席根据实际情况做了这样的部署:“决定由毛泽东率第三十一团对付即将进入永新的赣军;由朱德、陈毅率军部和第二十八团、第二十九团(杜修经一同前往)直取湖南的酃县,威逼茶陵,迫使湘军回援其后方,达到目的后立即回师永新,同第三十一团一起对付赣军,以彻底粉碎湘、赣两省敌军对井冈山根据地的第一次‘会剿’。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)按照主席的调虎离山、攻其必救的部署,我军本来已经达到了迫使湘军回援后方的目标。但是,杜修经强行要求朱德、陈毅率军去湘南,严重破坏了这次反“会剿”的战役计划,导致红28、29团迟迟不来井冈山回援毛主席指挥的独自面对强敌的三十一团。

陈毅致信主席,说明困难,并强调“润之若在,必能阻止部队南行,无论胜败,都会回来的”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)。于是,主席致信朱德、陈毅、杜修经,命令江华迅速送信。然而,朱德、陈毅还是执行了错误方针、坚持了错误行动,主席这封信对于红28、29团去湘南的代价、结局的预见,全部在后来变为了现实。有的人认为朱德带28团去追29团是迫不得已,因为怕29团孤立。这个理由毫无说服力——为什么朱德不带28团去支援面临强敌进攻的、处境更困难的毛主席指挥的第31团呢?那里还有井冈山的百姓需要红军保护!

面对情况的变化,毛主席从容镇定的制定了新的作战方针。“鉴于敌情,毛泽东在永新县境内一面动员群众组织起来武装起来,实行坚壁清野;一面把第三十一团分为东、北、中三路,每路成立行动委员会负责指挥。仅以一个团的兵力,充分依靠地方赤卫队、暴动队和广大群众,利用地势熟悉、敌情较明等条件,采取以逸待劳、四方游击等方式将赣军十一个团兵力困在县城附近三十里内达二十五天之久。后来赣军发觉红军主力已去湘南,发起猛攻,第三十一团和地方武装从永新城郊及周围地区撤出。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)通过主席这时随机应变、利用有利地形、充分发动群众、制造假象迷惑敌人并坚决不打消耗战、保存我军有生力量的军事决策,我们可见主席这时将战争指挥艺术已经发挥到了炉火纯青的境界。当时情况下,没有其他任何更合适的办法。

在主席的指挥下,我军尽可能减少了损失,粉碎了敌人的第一次“会剿”。之后,主席不计前嫌,亲自率军迎接朱德率领的损失惨重、仅剩一个团的部队回到了井冈山。

五、第二次反“会剿”

在毛主席坚持下,坚守井冈山的多数同志拒绝湖南省委要红四军去湘东的主张。为了迎回朱德率领的惨败部队,主席决定亲自率第三十一团第三营去找他们,并”留下第三十一团第一营、特务连会同第三十二团坚守井冈山。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)之后,坚守井冈山的红军取得了黄洋界保卫战的胜利。毛主席得知以后,即兴赋诗一首——《西江月.井冈山》:“山下旌旗在望,山头鼓角相闻;敌军围困万千重,我自岿然不动。早已森严壁垒,更加众志成城;黄洋界上炮声隆,报道敌军霄遁。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)这一战的主要过程,我在曾经写得《西江月.井冈山》解析中讲述过,在这里就不多论述了。

1928年9月8日,毛主席和朱德率红四军主力到井冈山南麓黄坳。这时赣军刘士毅部五个营尾追到遂川。于是,主席决定攻打遂川。主席“和朱德指挥红四军四个营与遂川赤卫队,在遂川县城至城东北于田一线打垮刘士毅部五个营,俘虏敌营长以下二百余人,缴枪二百五十支,击毙杀害王尔琢的袁崇全,红军乘胜占领遂川城。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)9月24日,赣军第七师第二十一旅和第五师第十五旅一部进攻遂川,毛主席指挥两个营阻击敌军之后,主动率军撤离,向黄坳方向转移。无论是进攻遂川还是退出遂川,我军始终保持高度主动。

之后,回到井冈山的红四军在毛主席指挥下,又取得了两次扎实可靠的胜利,粉碎了敌人第二次“会剿”。10月上旬,主席“获悉赣军第七师李文彬旅从遂川绕道泰和、永新进犯宁冈,在遂川只留兵力薄弱的赣军第十五旅,加之红军给养缺乏,遂同朱德决定,留红军第二十八团第一营和第三十二团守卫宁冈与井冈山;第三十一团和第二十八团第二、三营组成红军大队攻打遂川。十三日,朱德率部占领遂川,赣军第十五旅不战而逃。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)敌人分散兵力守卫地区,有利于我军集中兵力各个击破。后来解放战争打蒋介石,我军也充分利用了敌人这一弱点。11月上旬,主席“获悉赣军周浑元旅......一个团侵入宁冈县新城,企图攻占井冈山,和朱德决定集中优势兵力乘敌不备,主动出击。九日,和朱德指挥红四军主力在新城歼敌一个营,在龙源口地区打垮敌军一个营。十日,红四军主力乘胜追击,第四次占领永新县城。”(《毛泽东年谱(1893-1949)》1928年,三十五岁。中共中央文献研究室)可见主席已对出其不意和迅速把握战机、扩大战果的战争艺术运用得极其娴熟。这次胜利之后,敌军陷入被动,敌军对井冈山根据地的第二次“会剿”被毛主席领导下的红四军彻底粉碎。

结论:

井冈山时期的反“进剿”、“会剿”,游击战为主,规模不如苏区时期运动战为主的反“围剿”大,但是比反“围剿”难梳理,因为次数多、战斗多,每次战斗重复出现的地点也比较多。金冲及主编的《毛泽东传》和《朱德传》这部分写得比较零散甚至很多地方非常粗简,不够清晰,只能作为梳理时间线的辅助材料。想梳理清楚这段历史,没别的办法,只能一点点的研究时间线比较清晰的《毛泽东年谱》。年谱是主线,是纲。辅助材料的话,除了金冲及主编的主席和朱德传记以外,还可以参考黄允升《毛泽东的三落三起》、王新生《土地革命战争时期的毛泽东》。除了老老实实梳理材料以外,没有别的好办法。系统的梳理、学习这段历史,也是非常必要的。从这一过程中,我们能感受到毛主席炉火纯青的军事指挥艺术与红四军在井冈山战争中的艰辛、不易!

附:小学课本《艰苦的岁月》原文如下:

红军打退了敌人的又一次进攻,在山坡上休息。天色渐渐暗下来,周围非常寂静。山谷中响起了悠扬的笛声。

吹笛子的是一位老红军。他坐在石头上,赤着脚,身上的衣服很破了,腰里挂着驳壳枪,帽子上的五角星红得十分鲜艳。他颧骨很高,额上的皱纹很深,浓浓的眉毛下面,一双眼睛特别有神。一位十来岁的小红军偎依在他的身旁,右手托着下巴,侧着耳朵倾听。小红军也赤着脚,衣服也很破,搂着一支跟他差不多高的步枪。

这位老红军,很可能原来是个长工;小红军呢,也许原来是个放牛娃。这一老一小都来到了人民的军队,跟着共产党、毛主席闹革命。战斗的岁月非常艰苦,可是他们充满了胜利的信心,相信一定能够彻底打垮敌人,使穷苦人都翻身做主人,过上幸福的生活。

小红军听着笛声,出神地望着远方。他看到了未来,看到了希望。

来源:毛著毛时代史Maosim研究