一本书让他“变疯杀人”——革命青年”伍勇的犯罪手记

繁体1980年12月8日晚,25岁的基督徒马克·查普曼抛弃了上帝,在纽约曼哈顿区的达科塔公寓,他用一把点38口径的左轮手枪谋杀了约翰·列侬。

查普曼其实是披头士乐队的狂热粉丝,事发前六小时,查普曼在索要签名时与列侬合影,后者也留下了璀璨人生的最后一张照片。

列侬生前的最后影像

打死偶像后,查普曼并未逃离。他拿出一本随身携带的书,自顾自地看了起来,直到警方赶来……

四个月后,26岁的约翰·辛克利也举起了左轮手枪,他的目标是时任美国总统的里根。尽管安保团队的反应堪称专业,子弹还是击中了里根的肺部,距心脏2.5厘米,所幸伤不致命,总统死里逃生。辛克利无路可逃,束手就擒。

搜查辛克利入住的旅馆房间时,警方也发现了一本案头读物。

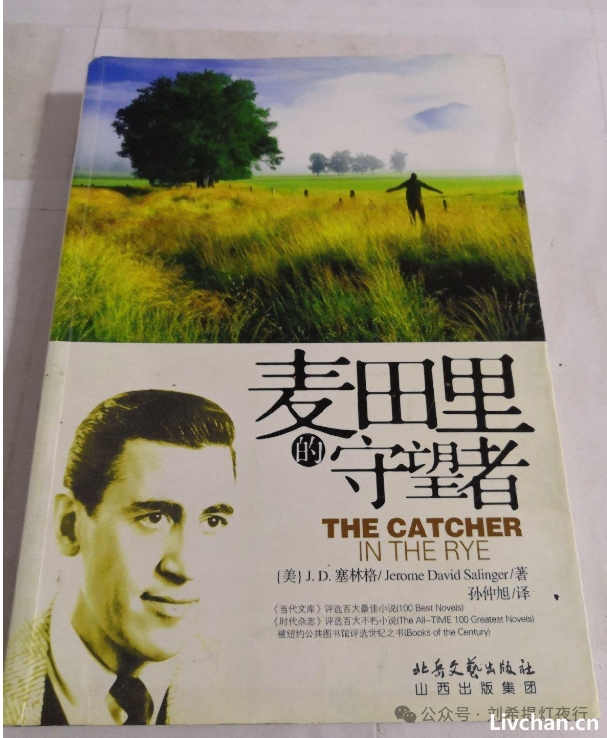

四个月前,查普曼案在美国闹得沸反盈天,这个疯狂歌迷的生平早被媒体炒了个底朝天,包括他杀死列侬后胡乱翻的那本书,那是美国著名作家大卫·塞林格的成名作——《麦田里 守望者》。

这一次警察从辛克利那儿搜来的,又是《麦田里的守望者》。

因脏话太密,《麦田》一书曾历经76次审查,5次封禁,媒体称其“污染青少年灵魂”,是美国“垮掉一代”的文学大旗。两起刺杀案更是让它成为“恶魔圣经”,毁谤不绝于耳。

饶是如此,因其对青春有着透彻共鸣,能给无数孤独、彷徨、迷茫的年轻人带来慰藉,所以至今仍熠熠生辉。自1951年出版以来,《麦田》在全球畅销超7000万册,已然是世界文学史上的奇迹。

PART 01

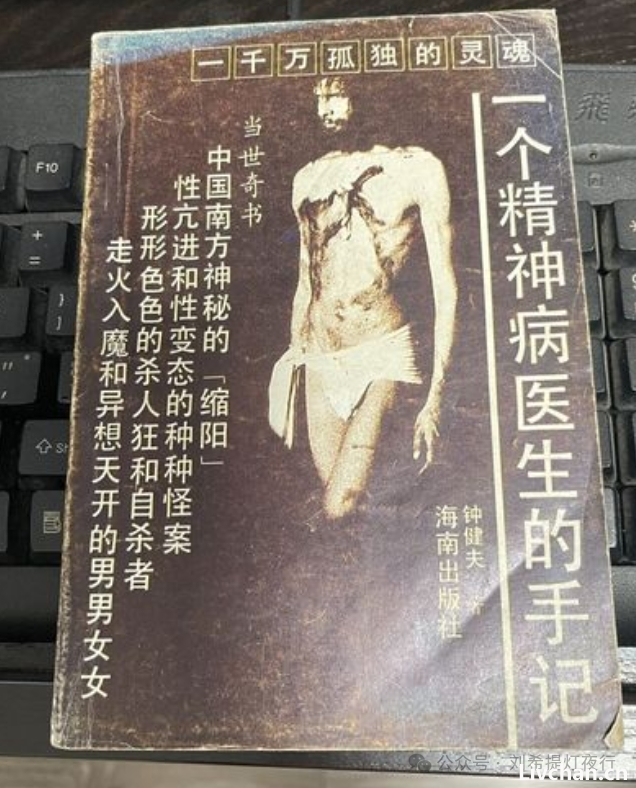

一个精神病医生的手记

出于一种显而易见的联想,当我在“伍勇案”中看到《一个精神病医生的手记》时,塞林格的《麦田》就在脑海中呼之欲出了。

《麦田》之于查普曼,就像是《手记》之于伍勇,它们都是二人手不释卷的心头读物,且似乎都有摄人心魄的魔力。

当然,《手记》没有《麦田》那样的影响力。

这本出版于1992年的平装书籍籍无名,豆瓣评分仅6.2,虽未查到销售数据,但30年来,此书并无再版,可见销量实在一般。

《手记》的作者钟健夫如今名头繁多,如广东省作协会员,波比文化创意网创办人,《南风窗》杂志创办人之一,并且还入选了天涯社区18周年“百大经典人物”。

1992年《手记》出版前后,钟健夫只是个无人问津的小记者,据其自述,《手记》一书原名为《一千万孤独的灵魂》,写成多年迟迟不能出版。后书商为博眼球,擅自做主将书名改为《一个精神病医生的手记》,这才顺利付梓印刷。

1958年生人的钟健夫如今已过耳顺之年,《手记》之后也陆续出版了诸多作品。这其中,《手记》一书让他至今无法释怀。

钟健夫将此书视为“不可凝视的失败之作”,伍勇被判死刑的消息传来时,钟健夫自称遭受了“严重的精神创伤”,为此,他不得不通过读书念佛自救。

钟健夫只给自己的作品打下三星

一个小小的细节或许可以证明钟健夫所言非虚:在其自行编辑的百科上,他列举了自己的各类头衔、作品,唯独这本名气最大的《手记》不在其中。

与查普曼相比,伍勇也显得恶名不彰。尽管他犯罪的动机也是引发关注,尽管他的行径也足够恶劣,但与枪杀列侬相比,其轰动性明显大打折扣,只在2009年其落网前后掀起一阵波澜,此后余波持续,至2011年10月被执行死刑,伍勇的名字淡出网络。如果不是短视频突然让互联网改朝换代,他根本不会以死人的身份再火一次。

在流传最广的一段视频中,留着平头的伍勇身穿囚服,面部轮廓棱角分明,法官让他回答问题,伍勇低头片刻,随即昂起下巴,用毫不遮掩的藐视说:“我想拒绝回答,因为我想用这种无声……”

话未说完,法官立刻打断,好了,你拒绝回答,你就不要开腔了。

贴上“装逼失败”的标签,这段视频迅速在互联网传开。许多人并不知道伍勇犯了什么罪,也不关心他拒绝回答的用意,只是看到法律立威、罪犯吃瘪,就感到神清气爽。

《手记》一书对伍勇的影响是烙入骨髓的。他在日记和自述中一遍遍地提及本书,并将其描述成救命稻草,是助他走出迷茫和彷徨的厚手。

2009年伍勇落网的报道铺天盖地时,我去了学校的图书馆,并在检索系统中发现了《手记》一书,只有一本,而且深藏在图书馆的负一楼。

大致翻了下内容,只觉得这是本黑暗猎奇向的故事合集,并没什么特别吸引人的地方。

但是,伍勇不知为何却读出了救赎之道,并且思路骇人:

“书中对精神病者心灵世界的描写使我情有独钟,我对疯人错乱的精神有一种莫名的憧憬和向往,我不知道怎样才能发疯,我以为长期胡思乱想就可以发狂,于是我想象自己丧失人性,疯狂杀人。”

伍勇遁入了魔道,鲜为人知的是,在疯魔之前,他也有着高情远致的憧憬。

PART 02

长大是人生必经的溃烂

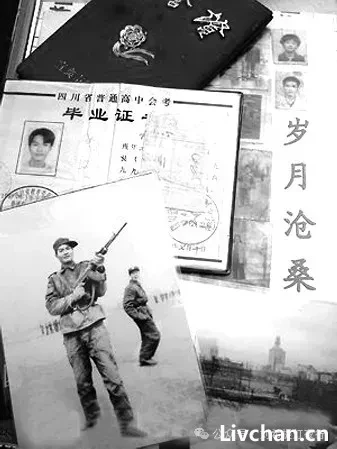

1978年正月十八,伍勇出生于四川省宜宾市的一户农家。彼时,改革开放的春风尚未吹向神州,四川偏远农村的贫穷是肉眼可见的。

据伍勇回忆,童年时期,家里只有四间破烂的土瓦房。十岁那年,父母离婚,伍勇与姐姐一起跟随母亲生活,家境依旧赤贫。

伍勇老家

少年伍勇跟许多农村孩子一样,逃学、贪玩,父母离异让他更加内向,不爱与人交流。因为这些坏毛病,他多次转学,五年级时更是休学半年。

休学期间,伍勇闲来无事看了几本书,并感受到了阅读的乐趣。他开始慢慢爱上读书,并养成了写日记的习惯。无学可上的闲暇时光里,他在日记中写下“渴望上学”,并意识到“一个人的头脑聪明靠的是读书成才”。母亲推心置腹的几次交流也让他深受触动。

终于,厌学少年伍勇霎时蜕变。

他最爱的当属《毛泽东选集》《马克思恩格斯选集》等红色书籍,那是他的爷爷——一位老兵——留下的遗物。

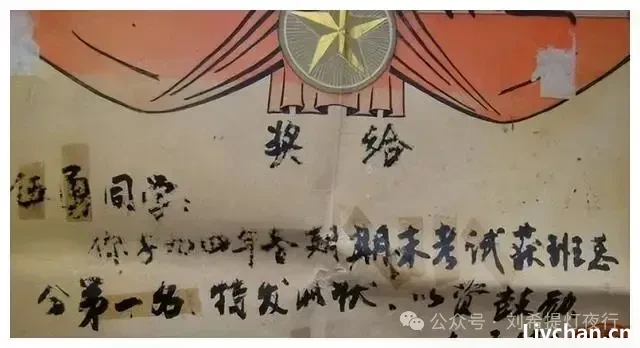

从六年级开始,伍勇的成绩突飞猛进,经常在各类考试中名列前茅,奖状拿到手软。

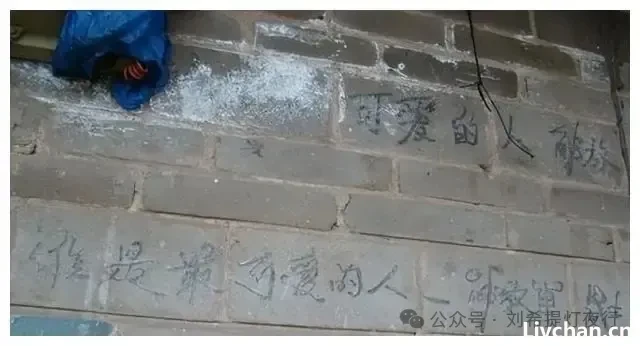

此时,伍勇对读书的热爱也到了无以复加的地步,马恩列毛邓的思想让他热血澎湃,十三四岁的年纪,他就写下《我的一生打算》,“我发誓,我绝不能因金钱扭曲我的灵魂。我要成为一名闪光的共产主义者,不愧于做一个真正的人而读书。”

少年伍勇写在老家墙壁上的字

初中毕业,伍勇以全校第一的分数考入宜宾四中,以此为始,伍勇开始逐渐感受到现实的狰狞。

1996年1月,大基建尚未发力的宜宾迎来了一双艳羡的眼睛,农村娃伍勇从未见过高楼,对此,他在日记中大为赞叹,说那里“看起来像一个童话般的世界。”

只可惜,伍勇的童话梦很快破碎。

高中之前,伍勇的世界里充盈着共产主义的理想,那里有解放全人类的豪情万丈。来到宜宾,伍勇陡然发现,身处学校这座象牙塔,他却能感受到压迫。他看不惯学校功利化的教育,看不惯学校向学生收补课费,痛恨学校将教育当成生意的各种行径。

在伍勇的人生观里,“人活着,就应该让别人更好地活着”。可他环顾四周,本该育人成才的地方处处弄虚作假,恰同学少年又充斥着势利和残忍。

无人诉说,他就写下一篇《目睹四中之怪现状》发泄对学校的不满,用了足足五页纸;至于那些因家境贫寒和性格孤僻带来的冷漠和歧视,伍勇则尝试在精神层面予以消解。

伍勇从未向母亲抱怨过衣食,尽管他生活拮据,也做过“吃上香肠”“穿上时装”的晚梦,但在日记中,他反复用文字表达自己对物质享受的轻蔑,在伍勇看来,与匮乏的物质生活相比,理想的贫瘠才是真正的万劫不复。

因此,他尝试从书本中获取对抗现实困境的力量,他寻求慰藉的对象仍是马列主义以及毛泽东思想。

自此,伍勇陷入了思维的泥淖。现实的残酷迫使他缩回大脑的世界,在书中,他看到了种种共产主义者的目标和理想,却从未意识到实现这些理想所需的漫长过程。

思维培固之后,伍勇再回现实只会出现更加严重的撕裂。如此循环往复下,伍勇已接近疯狂:

各种主义各种思想各种人生观各种价值观同时充斥在我心中,不知取舍,不知何从,仿佛失去了信仰,没有了精神支柱……

到高三时,伍勇不堪重负。他向母亲坦白,“妈,我有精神分裂症。在三楼走廊,就想直接跳下去。”

一个农村妇女无法从这句话中解读出更多的信息,她还以为儿子只是念书辛苦,考虑到去医院要花钱,她只是宽慰儿子“不要乱想”。

伍母罗文秀

伍勇的挣扎仍在继续。

家人不能解忧,他就向传道授业的老师寻求帮助。

在学校时,伍勇曾捡过一个钱包,并主动将其归还,恰好失主就是他的生物老师。自此,伍勇与老师熟络起来。

伍勇给老师写了一封信,列举了几个问题。第一个便是“怎样才能快速地结束人都生命”,此外,他也想从老师那里知道“人都价值是什么”,以及怎么治疗神经衰弱?

老师也知道,这个年龄段的学生容易遭遇心理困境,他极认真地回答了伍勇的每一个问题。

老师的回信对伍勇来说意义重大,多年以后,记者在伍勇家中找到了这些保存完好的信件。

难得的是,历经撕扯的伍勇仍能宵旰攻苦。直至高三下学期,伍勇仍是宜宾四中一位品学兼优的好苗子,几乎每次会考都拿第一。

如果伍勇顺利考入大学,在一个更广阔、更自由的环境中,他一定会有不一样的人生。

人生很难假设 ,当伍勇的老师们得知这样一位尖子生要放弃高考,他们除了遗憾之外,也无能为力。

伍勇命该如此。

1997年,中国高校全面并轨,除特殊学校特殊专业外,大学生们不再享受免费的高等教育。也是从这年开始,大学学费成为许多寒门学子的难言之疾。

时代的洪流,伍勇迎头撞上。

1998年高考前,伍勇下定决心放弃高考。母亲苦劝,伍勇不为所动。他知道家里的钱只够他上一年大学,虽然可以贷款读书,但对惯于贫穷又从未见过世面的伍勇来说,那笔钱是他一家永远还不起的天文数字。

于是,20岁的伍勇辍学了,他面临的是更加失真的社会,压制许久的心魔终于出笼……

PART 03

我羡慕他,因为他疯了

1999年底,伍勇参军入伍。

辍学后一年多时间里,伍勇又经历了一段难熬的时光,他跟随母亲在宜宾火车站旁卖菜,偶尔也会捡点破烂变卖。一斤菜赚一毛钱,一斤米送货上门也只能赚五分钱。母子二人辛苦一天,能赚个十几二十块,刚好维持生活。

眼见儿子沉沦,父亲伍毅动用了生平仅有的一点关系,将儿子送进了部队,驻地在河北。

显而易见的是,性格内向又高傲的伍勇根本无法适应部队。参军后不久,母亲便收到了伍勇的一封信,他说“一切都破灭了”。

2000年5月,伍勇做了逃兵。

伍勇当兵期间经历了什么,媒体采访中早有说法。他曾写信给部队首长,言辞激烈,称要把许多军官“送上军事法庭”,他还要求部队给自己开一张“退伍证明”。

不知什么原因,伍勇平安涉险。虽是逃兵,他未被追究责任,也如愿拿到退伍证明。

抗争带来的蝇头小利无法抹平伍勇的创伤,更不能给他指明未来的方向,逃回宜宾的伍勇再次陷入彷徨。

《一个精神病医生的手记》就这样走进了伍勇的视野,书中的内容让他如痴如醉。南周记者丁补之认为,本书“精神变异是人类进化的革命机制”一节与伍勇希望改变社会的夙愿相关联,言下之意,本书可能直接启发伍勇通过精神变异来影响现实。

我并不认可丁先生的这一暗示。

在我看来,《手记》一书只是伍勇的药引,就如同《麦田》一书对查普曼的价值一样,伍勇对现实有足够的愤怒,却遭遇勇气的短缺,书中那些异于常人故事无疑是一种启发——精神病人无所畏惧。

也就是说,伍勇从《手记》中找到的并不是“进化之道”,而是“勇气”的源泉,就如同下定决心前的痛饮,伍勇得以壮胆。

于是,伍勇决定去发疯,像那些精神病人一样,想自己所想,干自己所干。

伍勇承认的第一桩案子是发生于2001年的一起抢劫案。那时他在宜宾一家药厂做保安,结识了几个小混混,几人合伙打劫了一位药房老板,共抢得11万元。

在伍勇看来,这个药房老板就是“资本家”,抢他理所应当。

从伍勇自述及媒体报道上看,他可能和马云一样,对钱不感兴趣。他不抽烟不喝酒,也不追求物质享受。抢劫富商前,他的同伙是奔着钱去的,伍勇却可能掺杂了强行赋予的“革命”意义。

为达到《手记》一书中的疯魔状态,伍勇与同学唐正方越走越近。后者是个货真价实的精神病患者。

抢劫案后,伍勇经常去同学家,此时伍勇已经因抢劫案而被通缉,但为了能够接近疯狂,他并不在乎。

就这样,一个真疯子和一个梦想变疯的人开始形影不离,他们一起高谈阔论,指点江山。

历来成事者身边总有几个能人异士,伍勇幻想成事,便将唐正方当成自己的左膀右臂。所以,当唐正方告诉他自己手中有一股能击穿一切的“气”时,伍勇深信不疑。唐正方又说,这股气需要喝童男童女的血才能发出,伍勇没有丝毫犹豫,立刻帮他物色对象。

2002年10月17日,12岁的罗某惨遭杀害。据伍勇后来供述,他们计划打昏男孩儿然后再取血,但由于自己下手太轻,对方没有晕倒,见势不妙的唐正方立刻击发了自制的火药枪。

这次荒唐的谋杀并未给唐正方带来改变,反而使其病情更加严重。伍勇见唐正方时好时坏,反复无常,便离开了他。

此后伍勇在宜宾城内四处流浪,靠拾荒捡饭度日,与他来往的 ,多是精神病人、流浪汉以及乞丐。他称这时的自己是一个“真正的无产者”。

2003年之前,伍勇将自己的成长经历和对社会的看法写成了一本书,他希望籍由这本书散播自己的思想,改造不堪的现实。结果是可以想见的,伍勇自此彻底失望,他一把火烧掉书稿,“笔杆子不行我就用枪杆子”。

2003年9月11日,伍勇持枪袭击宜宾市卫星观测站哨兵,致其重伤。不到一个月后,他又携带自制火药枪、雷管,在宜宾市人民政府门外蹲守,伺机朝那些出入政府的“大人物”动手,所幸当天伍勇等不到合适目标,临时决定袭击保安又被对方逃脱。

不知何种原因,2003年10月至2008年11月,五年多时间内,伍勇再未犯案,这期间,他还有过一次长达两年的工作经历,仍是当保安,用捡来的身份证蒙混过关。

从事后看,伍勇这五年间其实是在“韬光养晦”。

袭击哨兵并未引起伍勇期待的轰动,只有事发地附近的人有所耳闻;宜宾市人民政府前那次失败的行动就更不必说了。伍勇应该也明白“凡事预则立”的道理,所以蛰伏的五年更像是犯罪的预备时间。

这五年间,伍勇写下无数文字,除一本记录人生的《自述》外,余下的多是各种详细周密的暴力犯罪计划:在哪里踩点,行动目标有哪些,伍勇一一记录下来,收费站、邮局、信用社、金店、加油站是他的首批目标。在一份名为《星球计划》的手稿中,他详细列明了计划实施的十一项暴力犯罪,包括抢劫、纵火、爆炸、投毒等等,读来触目惊心。

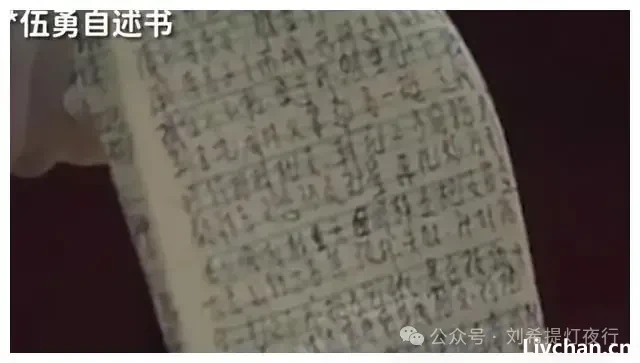

新闻报道中伍勇自述截图

在宜宾市南广镇大益灵官崖附近的一个岩洞中,伍勇度过了无数个日日夜夜,他风餐露宿,如同野人,他所谓的“革命事业”在这个岩洞中逐渐成型,时隔五年,疯魔伍勇再入人间。

PART 04

一场虚妄的革命

2008年11月11日,伍勇头顶钢盔,眼戴墨镜,手戴白色手套,臂箍“红领巾监督岗”袖标,握着火药枪出现在宜宾北收费站。

监控视频中,他步伐沉稳带风,还果断朝天鸣枪示威,他的耳朵里还塞着耳机,播放的是邓丽君的歌曲,伍勇被捕后招供,因担心临场狠不下心,所以他得听一听邓丽君的靡靡之音,他觉得那些忧伤之歌可以让自己疯狂起来。

伍勇这身穿戴是精心设计的成果,他带来的同伙身上也有明显的装扮痕迹,那也是伍勇心血来潮的手笔。

同伙自然是冲钱来的,伍勇不一样,他要的是扬名立万。

当外界将伍勇描述成一个穷凶极恶的歹徒时,可能忽略了他在现场对收费员说“不要害怕”的细节,临走前,伍勇还对着摄像头喊了几句,意在告诉警方,五年前卫星观察站和市政府的两起案件都是他的杰作。

同样的剧本在100天后再次上演。

2009年2月23日,国内网友热烈讨论云南躲猫猫事件之际,伍勇再次凭借拉风的造型和怪异的举动登上网络头条,这一次,他出现在宜宾南收费站,行头与上次差不多,只是身上多挂了些零碎的小装饰。带来的两个同伙头戴大盖帽,身穿闪亮的橘色马甲——这些都是伍勇为其特地准备的。

与上次抢劫一样,伍勇照样鸣枪,照样安抚收费员,并再次朝镜头喊话,认领过往的案件。

伍勇自制的火药枪

一南一北两起抢劫案,伍勇等人共劫走6万多元,没有人员伤亡。

假如伍勇确是无恶不作,这两次低烈度的抢劫显然不能算作例证。

检方对伍勇的起诉中也有两起命案,只是伍勇并不承认。

第一起命案发生在2000年5月,受害者为伍勇的战友郭小明。这本是一起无头案。

2009年3月28日,伍勇在踩点时被警方抓获,从他随身携带的物品中,警察搜出了那本《自述》。战友郭小明的死因就写在《自述》中,伍勇声称是因信仰争执杀害了战友。

但这本自述充满了虚虚实实的幻想,他在书中为自己勾画的是一个乌托邦式的人生,比如伍勇写自己曾偷渡到香港、澳门等地,并在云南瑞丽染上毒瘾。

实际上,伍勇的人生几乎被钉死在宜宾,他不抽烟不喝酒,吸毒也是没影的事。

3月28日被捕后,伍勇痛快地承认自己杀害了战友,一同被他认领的还有发生于3月19日的“重庆枪击哨兵案”,此案造成两名哨兵一死一伤。

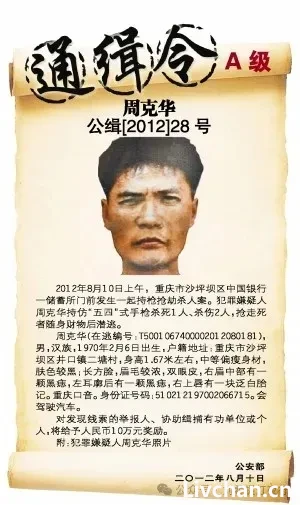

但重庆案与伍勇供述的许多细节并不相符,警方排除了他的嫌疑。半年后重庆案的凶手浮出水面,此人乃是流窜苏湘渝三省的冷血悍匪周克华,伍勇与他素不相识。

悍匪周克华通缉令

伍勇认领这两起案件的初衷是“希望在战死后留给人们一个曾经希望的疯狂角色”。后来伍勇改变主意,在法庭上,他否认自己杀害了郭小明,他称凶手另有其人,自己只是目击证人,并大致描述了样貌着装。

伍勇给出的证据具备一定的说服力,“事后我在西石门当矿工,用的是真名。如果我杀了郭小明,我不会用真名,那里离他遇害处不远。”

第二起命案便是2002年的“杀童取血”。据伍勇供述,他只是打晕了男孩儿,从未想过取人性命,相反,他还阻止同学唐正方向另一个女孩儿开枪。

由于事发久远,且唐正方早已疯癫,伍勇无法自证其说。

郭小明一案,法庭主要依靠伍勇自述而侦破,经查验,伍勇所作的有罪供述与现勘笔录、法医尸检报告等证据相吻合,认定伍勇系杀害郭小明的凶手。

杀童一案,法庭根据二人的作案手段确认罗某的死亡在二人共同的犯意之内,认定伍勇、唐正方二人共谋杀人,罪名成立。

伍勇团伙受审

对此,伍勇反复鸣冤,他告诉自己的律师,如果有一天被判死刑,请记住三个事实:一、我没有杀死我战友;二、我没有枪杀小男孩;三、陈泽奎被冤判无期。

第三个事实说的是2001年抢劫药店老板的那起案子。据伍勇所说,已经入狱陈泽奎只是目击了他们抢劫,事后收了封口费,不该判他无期。

陈泽奎由伍勇的两个同伙供出,为此,伍勇被捕后特地写信给二人:“做什么事情都应该敢于承担责任……恐我死后,再无证据证其清白,希望你们不要让良心谴责自己,讲出真相。

一审判决后,伍勇坚决上诉,他告诉律师,上诉不为求生,只为弄清死刑。为求速死,伍勇拒绝做精神病鉴定,他说,如果我是精神病,那我做的这一切还有什么意义。

回到看守所,伍勇写下了一首诗:

一切行将结束

为了获得一种凝视的意向

我决意与人间诀别

是谁

牵引了我的心

是谁

错乱了我的行为

突然我从海子的墓前走过

仿佛寻回了诗人的心

我在描述那种莫名的伤意

又好像在倾诉那种无奈的冲动

此案并未从速从快。等待终审判决期间,伍勇似乎再一次蜕变。以往他对强权机关心存偏见,可在看守所中,他并未遭遇那些自己臆想出来的可怕。跟律师交流时,伍勇也发现自己并未读懂世界,也没看透人生,他读了那么多的革命书籍,可当律师提及“曼德拉”“甘地”时,他却一脸错愕。

伍勇《最后的自述》中已经流露出悔改的迹象:

我究竟是一个什么样的人?我是一个好吃懒做、打架斗殴的流氓恶霸吗?我是一个吃喝嫖赌、追求享受的拜金主义者吗?我是一个不思好学、不求上进的庸碌无能之辈吗?我是一个不孝敬父母、不关心国家、不体谅他人的愚顽青年吗?

要不是被捕入狱,恐怕我一生都还认识不到自己的偏见。世事的纷扰蒙蔽了我的心智,使我苏醒得太迟。我希望世间不要再有暴力和悲剧,但愿人间能够相互宽容、怜爱。

悔之晚矣,也迟矣。

2011年1月14日,宜宾市中级人民法院终审宣判:驳回伍勇的上诉,维持原审对伍勇以抢劫罪、故意杀人罪数罪并罚,决定执行死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

2011年10月21日,伍勇被执行死刑。

伍勇幻想革命同时又耽于迷信。临刑之前,他应该还会记得十年前的一次算命,在宜宾李庄的一个观花摊前,大仙告诉伍勇,你活不过33岁。

伍勇死时,恰好年过33,大仙失算了。

来源:刘希提灯夜行

原标题:长大是人生必经的溃烂:“革命青年”伍勇的犯罪手记