1909年10月26日朝鲜民族英雄安重根刺杀伊藤博文

繁体伊藤博文(1841-1909)简介

伊藤博文是日本近代史上最重要的政治人物之一,同时也是日本对外扩张政策的主要制定者和执行者,对朝鲜和中国而言,他是一位代表着侵略与殖民的复杂符号。

他的主要身份与行动包括:

1. 日本近代化奠基人:作为日本第一任内阁总理大臣(首相),他是《大日本帝国宪法》的主要起草者,是推动日本“明治维新”、走向现代化和强国之路的核心元老。

2. 朝鲜的“太上皇”:他是日本对朝鲜殖民统治的关键人物。曾四度出任日本首相,并担任日本首任“韩国统监”(1905-1909),成为朝鲜事实上的最高统治者。他主导了一系列剥夺朝鲜主权的行动:

1905年,逼迫大韩帝国签订《乙巳条约》,使朝鲜沦为日本的“保护国”,外交权被剥夺。

1907年,强迫朝鲜高宗皇帝退位,并迫使新君签订《丁未七条约》,解散了朝鲜军队。

3. 对中国的侵略与迫害:

伊藤博文的政治生涯与日本对中国的侵略紧密相连,他的政策直接或间接地给中国人民带来了深重灾难:

甲午战争的主要策划者:作为当时日本政府的核心决策者之一,他积极参与策划了1894-1895年的中日甲午战争。

《马关条约》的日方全权代表:他作为日本首席代表,与清政府李鸿章谈判并签署了《马关条约》。这个极其不平等的条约,迫使中国:

割让台湾及澎湖列岛给日本,开启了台湾长达50年的屈辱殖民史。

支付2亿两白银的巨额赔款,这笔钱极大地滋养了日本的军事和工业,同时加重了中国人民的负担。

承认朝鲜“独立”(实为脱离中国,落入日本掌控)。

日本殖民台湾的蓝图绘制者:在台湾割让后,伊藤博文作为元老,对日本如何统治台湾提出了关键性的指导意见,奠定了日本在台殖民统治体系的基础。

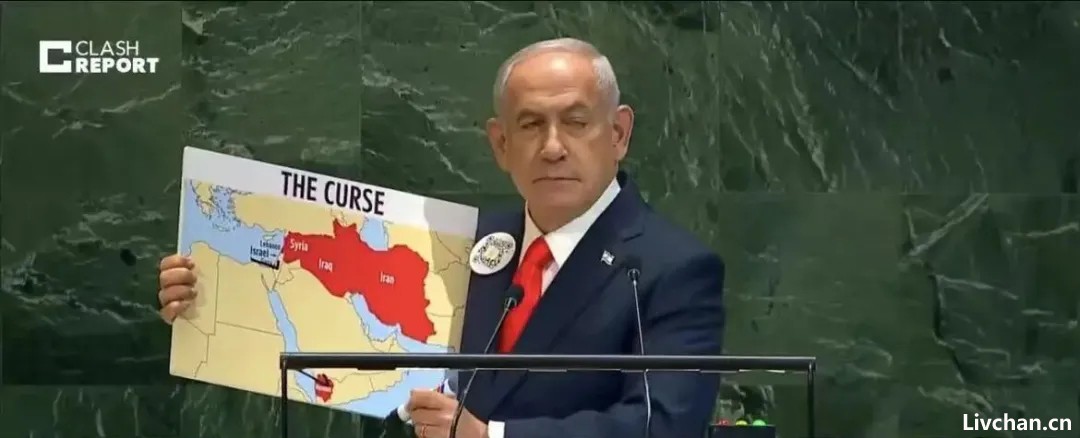

侵略中国东北的推动者:他晚年致力于日本在朝鲜和中国东北的扩张。他前往哈尔滨与俄国财政大臣会谈,目的正是为了协调日俄在中国东北的势力范围,瓜分在中国的利益。他将中国东北视为日本扩张的下一步目标。

总结而言,在当时的朝鲜和中国人民眼中,伊藤博文并非“温和的稳健派”,而是日本大陆政策的象征,是吞并朝鲜、侵略中国、强占台湾的元凶。朝鲜民族英雄安重根将其锁定为刺杀目标,正是因为他清晰地认识到,伊藤博文是摧毁朝鲜独立、并进一步威胁整个东亚和平的核心人物。

安重根的家国情怀

1909年10月26日清晨,中国东北的哈尔滨站笼罩在初冬的寒雾中。俄国卫兵沿月台肃立,黄龙旗与日章旗在朔风中交叠。这座由沙俄控制的铁路枢纽,即将迎来一场改变东亚历史轨迹的暗杀——朝鲜义士安重根在此伏击日本首任朝鲜统监伊藤博文。

30岁的安重根将装有七颗子弹的手枪藏在衣襟内,随着熙攘的人群走进候车室。俄国士兵对日本侨民网开一面的警戒漏洞,让这位身着西装的朝鲜青年顺利站到了欢迎队伍的第二排。当专列汽笛声划破长空,他的指尖已抵在扳机上。

安重根,1879年出生于黄海道海州的书香门第。祖父曾任地方长官,父亲是科举进士,家中常收留金九等独立运动志士。6岁启蒙学汉文时,他便在《论语》批注中写下"以尚武主义,挽回民弱"的志向,骑马射击的爱好更让他早早显露文武兼备的特质。1894年娶妻金亚丽后,家庭的温暖并未消磨他的家国情怀,反而成为他守护故土的动力。

1904年日俄战争的硝烟,彻底撕碎了朝鲜半岛的安宁。日本占领朝鲜后,安重根辗转流亡上海寻找救国同道,后返乡兴办教育试图启迪民智。但1905年《乙巳条约》的签订,让朝鲜沦为日本保护国,伊藤博文这位四任日本首相的侵略元凶,次年更出任朝鲜统监,解散军队、剥夺政权,将朝鲜彻底推入殖民地深渊。目睹家国沦丧,安重根放下教鞭,于1907年奔赴俄国远东投身义兵运动,临行前给家人留下"男儿有志出阳关,生不成功死不还"的诀别诗。

义兵抗战失利后安重根流亡俄国沿海州,在《大东共报》报社疾书:“三千万同胞如坐针毡,吾辈当以血醒民。”

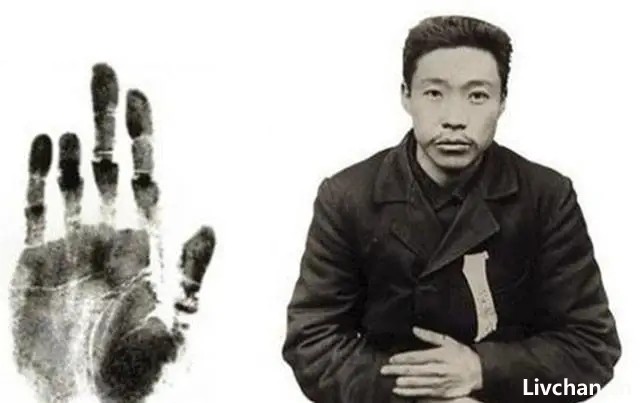

义兵作战的失败让安重根意识到,必须直击殖民统治的核心。1909年3月,他在俄国下里地区聚集11位战友成立"断指同盟",他们斩断左手无名指第一节,和战友们一起蘸着鲜血在太极旗上写下"大韩独立"四个汉字。

他们用汉文写下《断指同盟书》;

众人传饮混入指血的烈酒;

拟定“不伤俄人、不杀妇孺、目标唯伊藤”三大原则。

这个悲壮的仪式上,他立下誓言:"不出三年,必叫伊藤博文死在我的枪下"。

此前,他曾想过赴东京行刺,但因经费匮乏、戒备森严而放弃,只能静待时机。

1909年7月,安重根在克拉斯基诺阅读《皇城新闻》,得知伊藤博文将赴哈尔滨与俄国财政大臣科科夫佐夫会谈。他摔杯立誓:“此獠乃吞噬朝鲜之元凶!”

机会终于即将来临。

1909年10月有了确切消息,伊藤博文不久将赴哈尔滨与俄国财政大臣可可夫切夫密谈、商议瓜分朝鲜与中国东北利益,安重根当即断定“天赐良机”。他即刻动身,临行前写下《丈夫歌》明志:"东风渐寒兮,壮士义烈;忿慨一去兮,必成目的"。他迅速找到商人好友禹德淳筹措经费,两人一拍即合,一同前往哈尔滨行事。

为解决语言障碍与情报问题,10月21日乘邮政列车前往哈尔滨途中,他们在绥芬河车站特意寻访到行医的华侨刘敬辑,以“接家属需翻译”为由,邀其懂俄语的儿子刘东夏同行——刘东夏恰好要去哈尔滨买药,成为这场行动的意外助力。

10月22日,安重根和同志禹德淳、刘东夏等人潜入哈尔滨。当夜住进了拥有俄国国籍的朝鲜侨领金成白家中——“韩民会”地下室,这里成了秘密指挥点。

安重根并未急于行动,而是先推算伊藤行程:从宽城子(今长春)出发需10小时40分,抵达哈尔滨应在26日上午9时后。为确保万无一失,他制定了“两地埋伏”策略:10月24日,他与禹德淳、俄语通曹道先前往宽城子与哈尔滨间的蔡家沟小站,计划在列车会车时动手;同时留刘东夏在哈尔滨打探确切消息,以电报联络。

但蔡家沟的实地勘察让计划生变:小站宪兵巡警远超预期,且伊藤专列将于清晨6时经过,天未大亮难以辨认目标。安重根当机立断调整方案:禹德淳二人留守蔡家沟待命,自己则于25日中午返回哈尔滨,将最终行动地点锁定在哈尔滨火车站——这里虽戒备森严,却因日俄双方的协调漏洞藏有可乘之机。

行动前夜,安重根检查了那支勃朗宁手枪,将8颗特意刻出十字纹路以增强杀伤力的子弹压入弹匣——这些十字纹路将使子弹在人体内剧烈撕扯,只要击中要害,必死无疑。

安重根又写下《丈夫歌》明志:“东风渐寒兮,壮士义烈;忿慨一去兮,必成目的”。

五步绝杀:站台之上的正义枪声

1909年10月26日清晨,哈尔滨的寒雾尚未散尽,安重根换上旧西服,戴起运动帽,将手枪藏进右兜,混在人群中走向火车站。他精准利用了日俄双方的警戒漏洞:日本总领事川上俊彦此前告知俄方“日本人无需查验证件”,而俄兵眼中,他的装束与外貌与日本侨民并无二致。就这样,他从容穿过警戒线,在候车室的小卖店坐下,目光如鹰隼般锁定站台入口。

9时整,专列的汽笛声刺破晨雾。俄国财政大臣可可夫切夫登车与伊藤寒暄20分钟后,邀请其检阅仪仗队。当伊藤博文身着西装、头戴礼帽走下火车,日本侨民立刻挥舞太阳旗欢呼,俄国军乐队奏响迎宾曲。这位“殖民元凶”面带得意微笑,在众人簇拥下走向仪仗队,全然不知死亡已在五步之外等候。

伊藤博文的身影出现在月台,安重根密切关注其一举一动。

9时30分,伊藤博文行至仪仗队前,距安重根仅10步之遥。

俄国士兵举枪敬礼的瞬间,安重根迅速穿过俄国士兵的空隙,从人群中冲出,在相距伊藤博文五步处猛地拔出手枪。“砰!砰!砰!”三声枪响接连响起,子弹精准命中伊藤的左肺、左腰与腹部——那些刻有十字的弹头在体内碎裂,造成致命创伤。伊藤身子一震,向右趔趄着扑倒在地,鲜血瞬间浸透了胸前的衣襟。

混乱中,安重根并未停手,又补射四枪,分别击伤日本总领事川上俊彦、满铁理事田中清次郎与秘书官森泰二郎。

事后查明的历史性的七声枪响:

第一枪:击中伊藤左胸(刻痕弹头造成巨大空腔)

第二枪:命中右腹

第三枪:擦过右臂

其余四枪击中日方随员:

森泰二郎(满铁理事)腰椎中弹

川上俊彦(总领事)腿部受伤

田中清次郎(秘书官)当场殒命

俄国宪兵闻声扑来,他却平静地扔掉手枪,高高举起手臂,安重根用俄语高呼三声“Корея!Ура!”(“高丽亚乌拉!”朝鲜万岁),并从容展开随身携带的太极旗。

当冰凉的手铐铐住手腕时,他的目光依旧坚定,没有丝毫畏惧。

伊藤博文中弹倒地后,被紧急送往卧铺车厢抢救,20分钟后,这位一手策划吞并朝鲜、挑起甲午战争的罪魁,在哈尔滨的寒雾中咽下了最后一口气——终因内脏大出血不治身亡。

11月3日,安重根被押往旅顺监狱。

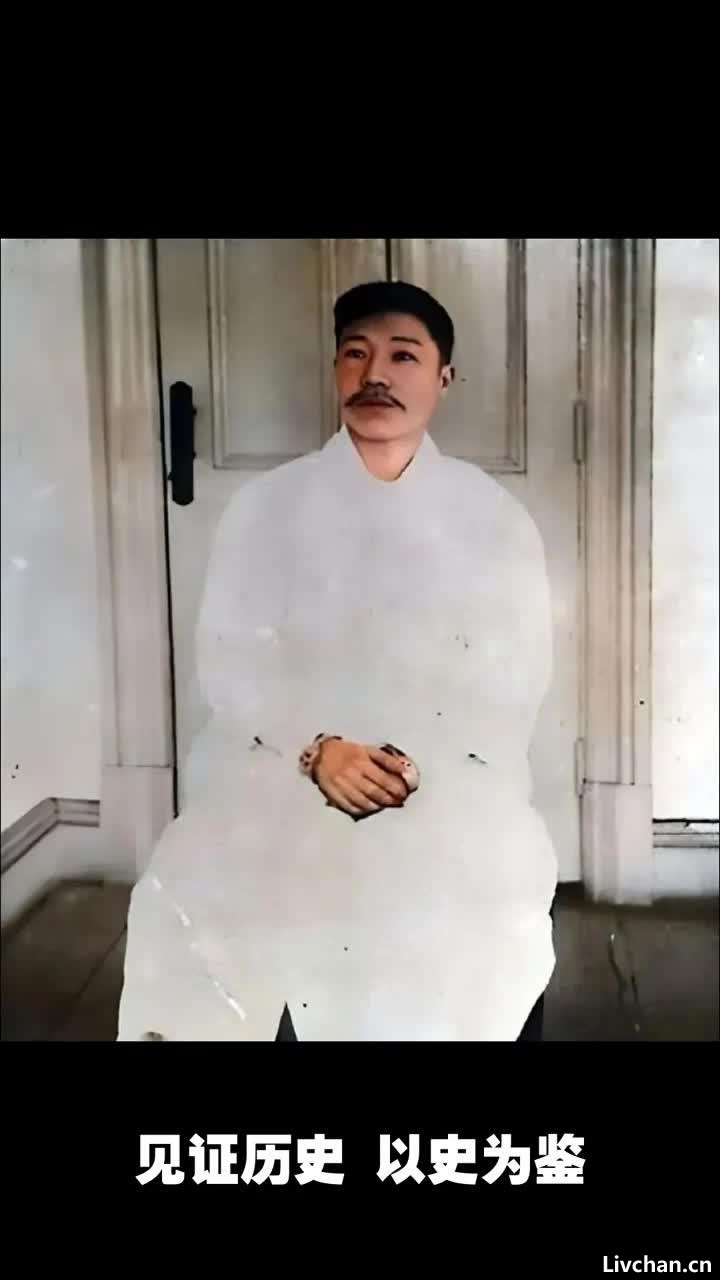

在1910年2月的审判庭上,面对全由日本人组成的审判团,他深知这是"哑巴讲演、聋子旁听"的审判,却仍慷慨陈词:"我刺杀伊藤博文不是因为个人恩怨,而是为维持国家独立与东洋和平"。当被判处死刑时,他写下"天地翻覆,义士慨叹;大厦将倾,一木难支"的诗句,拒绝上诉却请求延期行刑,只为完成自传《安应七历史》。

在狱中两个多月里,安重根写下200多个条幅,"一日不读书,口中出荆棘""国家安危,劳心焦思"等字迹里,藏着对民族未来的期许。每幅作品都以断指的左手摁下掌印,落款清一色是"大韩国人安重根"。

在旅顺监狱,安重根完成《东洋和平论》手稿,提出“亚洲新秩序”构想。就义前留下遗墨:

“一日不读书,胸中无佳思”

“天地翻覆,义士慨然”

1910年3月26日9时04分,他身着母亲送来的白色韩服,在绞刑架下闭上双眼,年仅31岁。临终前,他留下遗言:"待祖国恢复主权,再将遗骨归葬故土"。

但其遗骨至今不知所踪,唯衣冠冢立于仁川母校。

百年光阴流转,安重根的精神跨越了国界与时代。

孙中山为他题词"功盖三韩名万国,生无百岁死千秋",周恩来与邓颖超年轻时曾参演讲述他事迹的话剧。

朝韩两国均视其为民族英雄,韩国不仅建造纪念馆、命名潜艇,其后人安宝荣虽长居美国、不懂韩语,仍坚持向西方传播先辈事迹。

哈尔滨火车站的刺杀地点标记、朝鲜民族艺术馆的纪念室,每年都迎来无数缅怀者。

尽管日本右翼将其诬为"恐怖分子",但历史早已给出公正评判。安重根留在哈尔滨的传奇,早已超越个人壮举的范畴,成为一个民族在苦难中坚守尊严的象征。那三颗射向侵略者的子弹,至今仍在叩问着正义与和平的真谛。

来源:百度百科等,海阔天空A