1973年河南林县,42张红旗渠老照片,修建过程震撼人心!

繁体

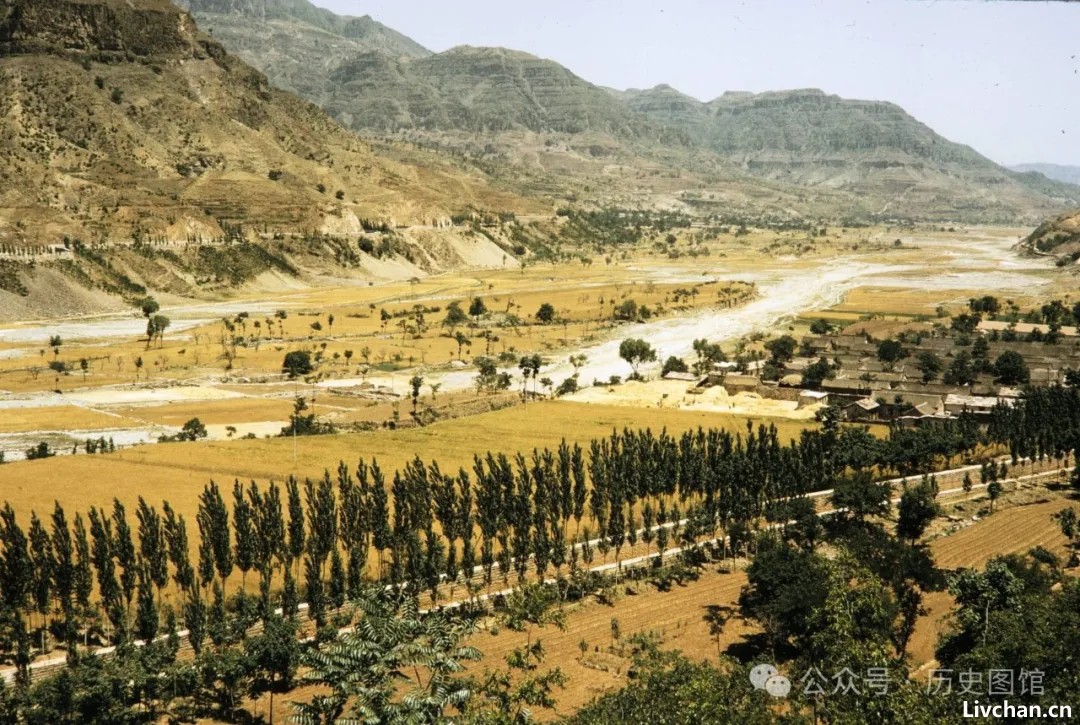

劈开太行山,漳河穿山来。林县人民多壮志,誓把山河重安排!

上世纪60年代,河南林县(今林州市)人民,在极其艰难的条件下,历时10年,从太行山腰修建引漳入林工程——红旗渠,被誉为“世界第八大奇迹”!30万开山者,硬是靠着一锤、一铲、两只手,开山劈石挖渠千里,把中华民族的一面精神旗帜,插在太行之巅。这是中华民族不可磨灭的历史记忆。

一渠绕群山,精神动天下。在修筑红旗渠过程中,孕育出了伟大的红旗渠精神:自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献!1973年,外国摄影师哈里森.福尔曼,来到河南林县,亲眼见到了红旗渠,并拍摄到了林县人民修建红旗渠的艰辛过程,令他十分震撼。

精神长河,映照初心!下面这42张老照片,均拍摄于1973年。在此,向伟大的林县人民致敬!向红旗渠精神致敬!

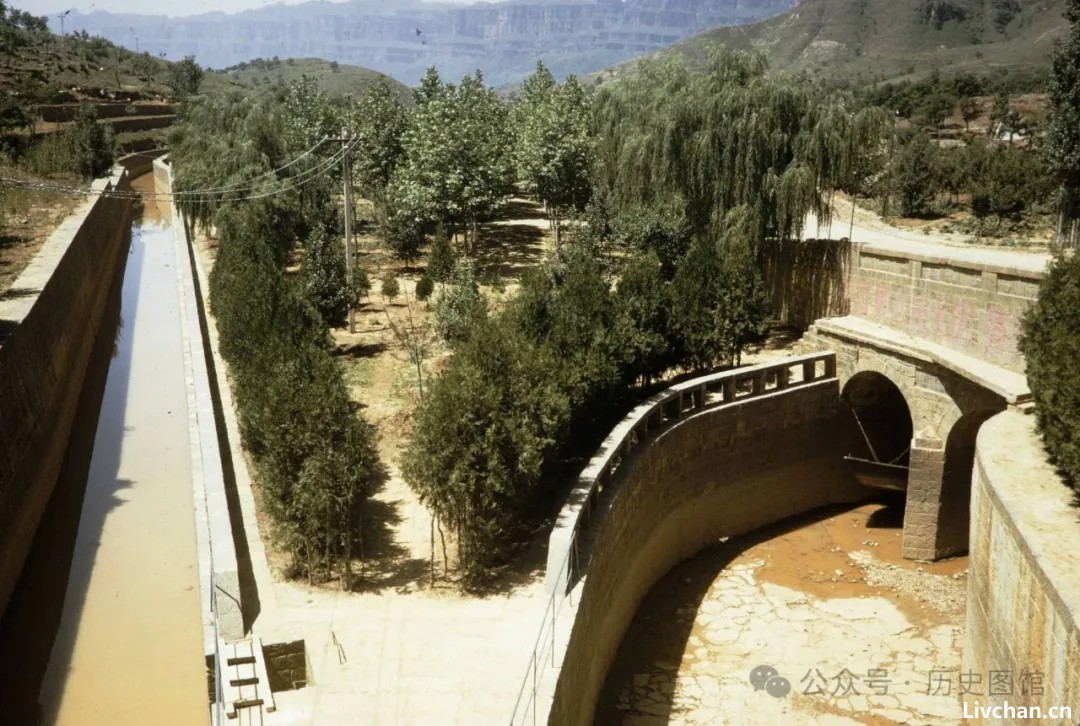

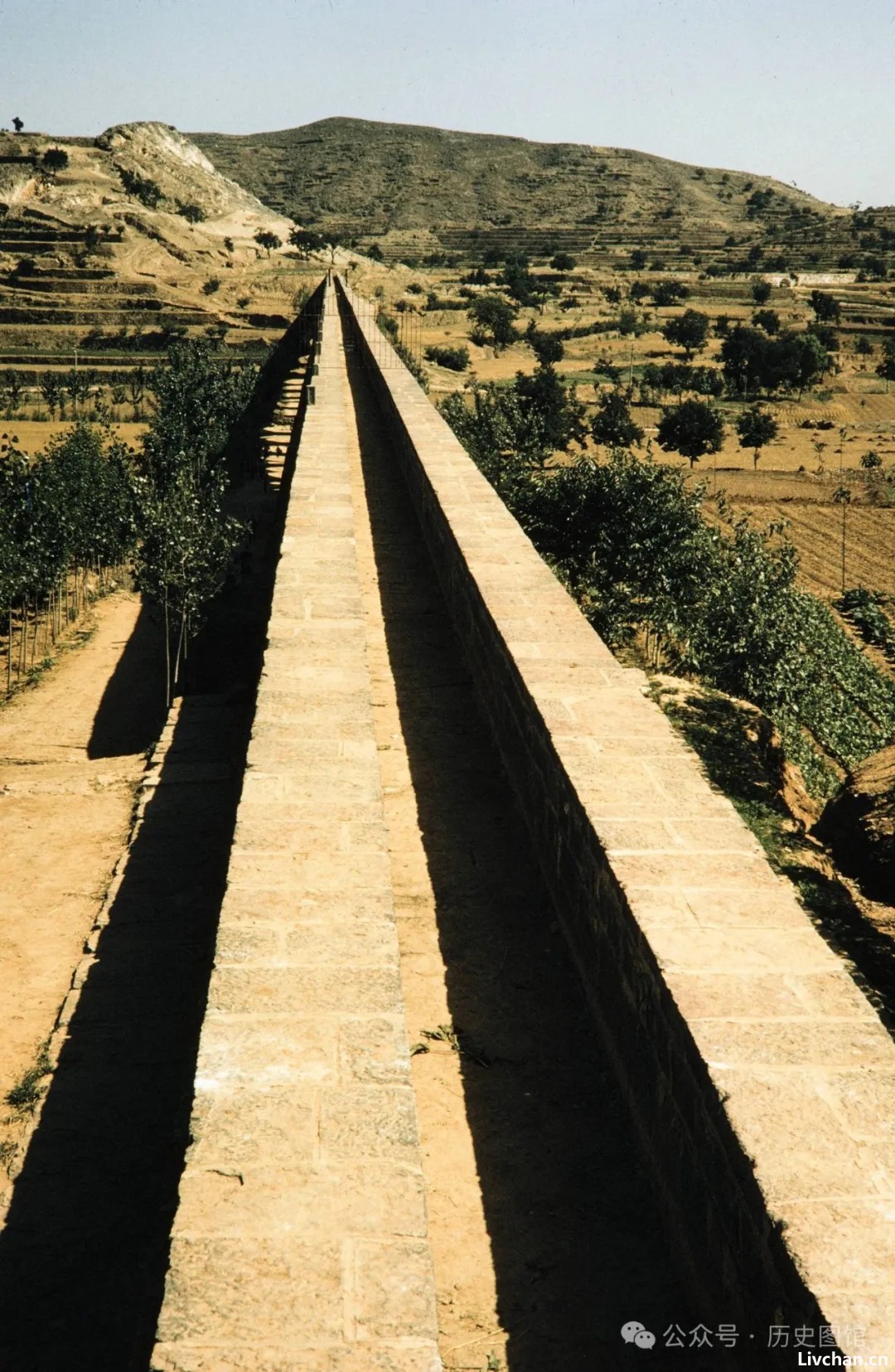

红旗渠,长又宽,穿山破洞绕太行山。

凿开岭壑破石岩,栈道镶于峭壁间。

红旗渠水灌溉了农田,也滋润着林县儿女的心田。

如此壮观的渡槽,全部是用石头垒砌而成的。

一群孩子正在渡槽下的麦田里拾麦穗。

渠道网山头,清水到处流,遍地苹果笑,森林盖坡沟。

这是一处渡槽建设工地,脚手架是用木头搭建的。

几名石匠正在开凿石料。

工人抬着箩筐运送石料。他们主动出工出力、自备生产工具,自带口粮。

林县人自己烧石灰、制水泥,筐里抬的是烧制好的石灰。

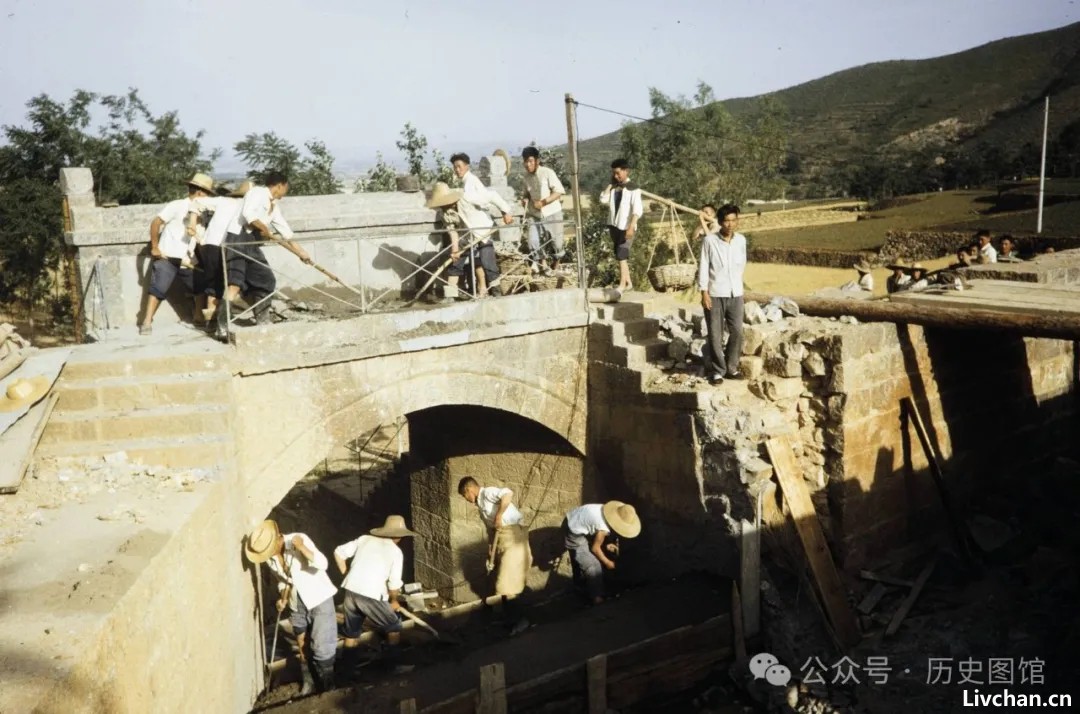

工人们正在修筑一座小桥。

当时条件有限,根本没有现代化的机械设备,靠肩扛人抬将石料抬到工地上。

每一块石头的摆放,都做到分毫不差。

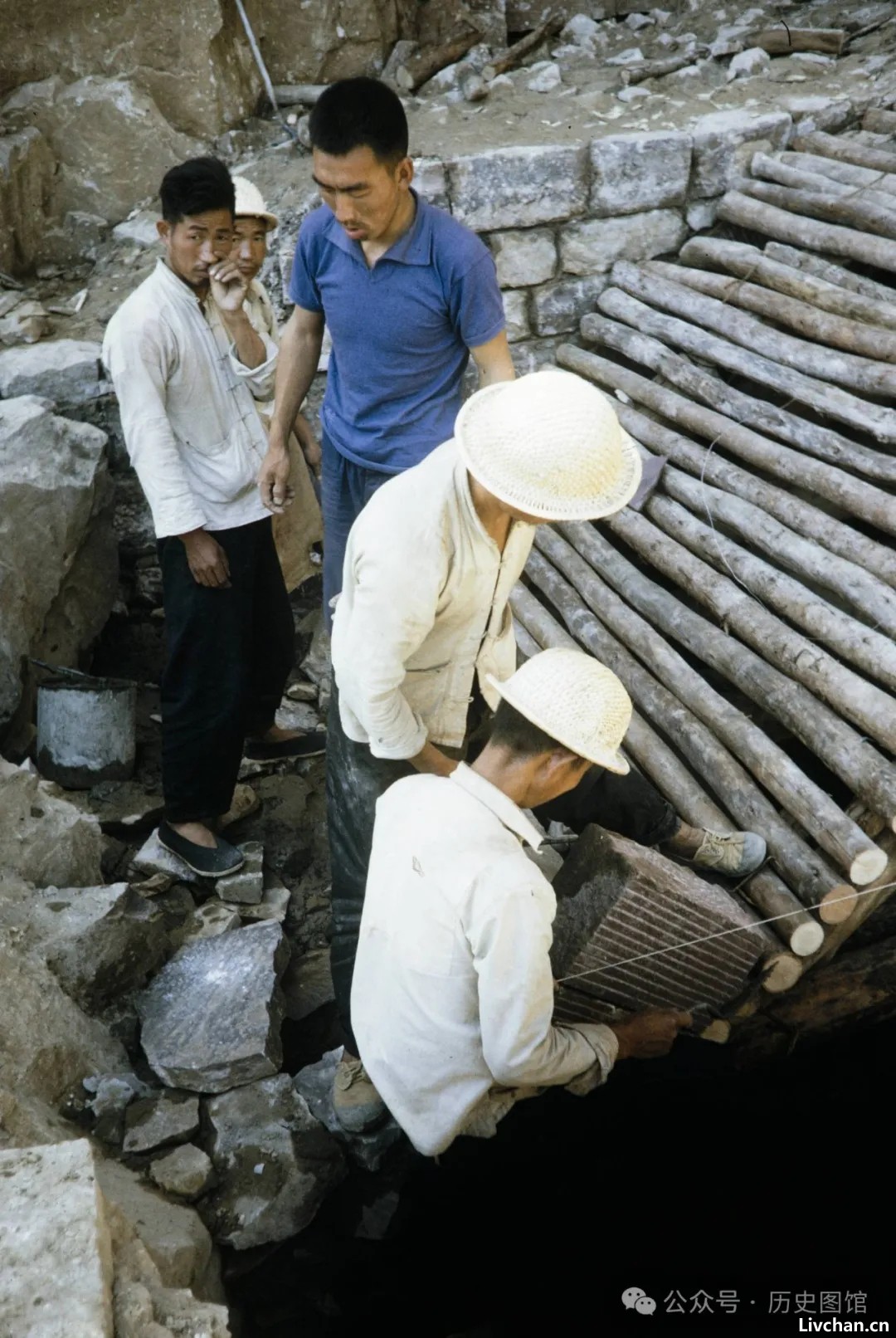

洞口拱形支架,全都是用一根根木头支撑搭建。

人民群众志如钢,千军万马战太行。工人推着独轮车往工地上运土。

一老一幼两个人抬着一块石料,艰难走上脚手架。

渡槽底部的拱形框架基本成型。

小车不倒只管推,两名工人正在搬运石料。

这是红旗渠上一个小桥,桥身上书写着时代标语。

石匠们正在修改一段石墙。

这是另一处渡槽建设工地。

两名石匠正在砌一段石墙。

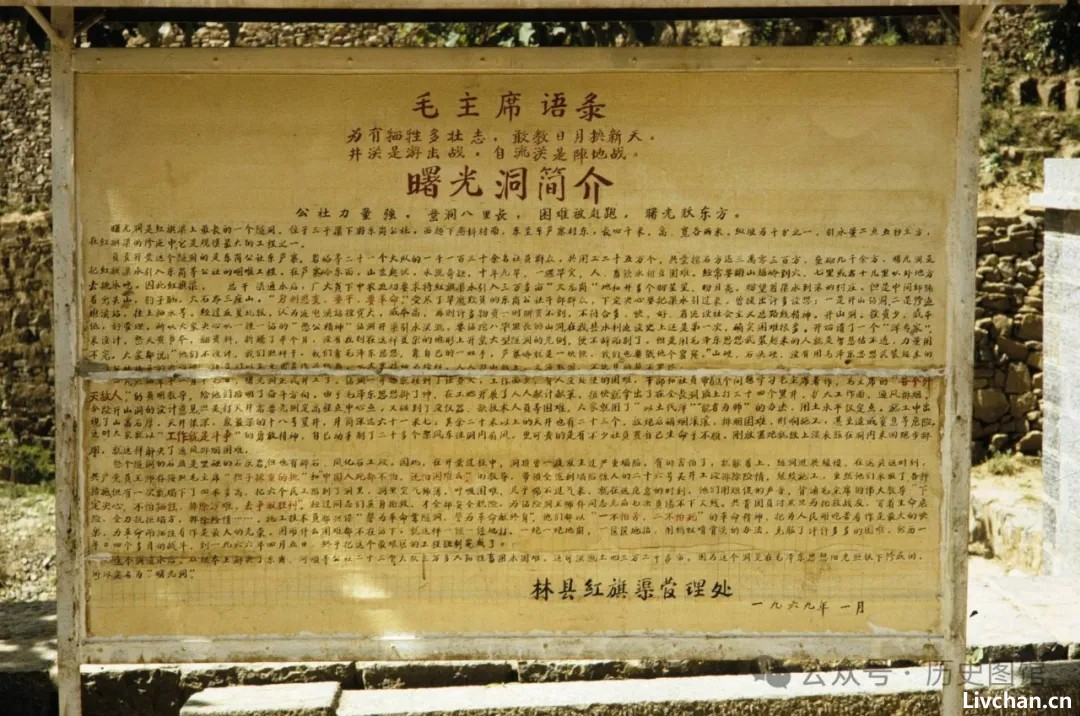

曙光洞简介,详细记述了隧洞的开凿过程和感人事迹。

这就是曙光洞。公社力量强,凿洞八里长,困难被赶跑,曙光耀东方。

1965年4月5日,红旗渠总干渠竣工通水;1966年,三条干渠竣工通水;1969年,红旗渠全线竣工。

在渡槽建设工地上,有不少参观者。

又一座渡槽拔地而起。

这是位于一条河谷之上的渡槽。

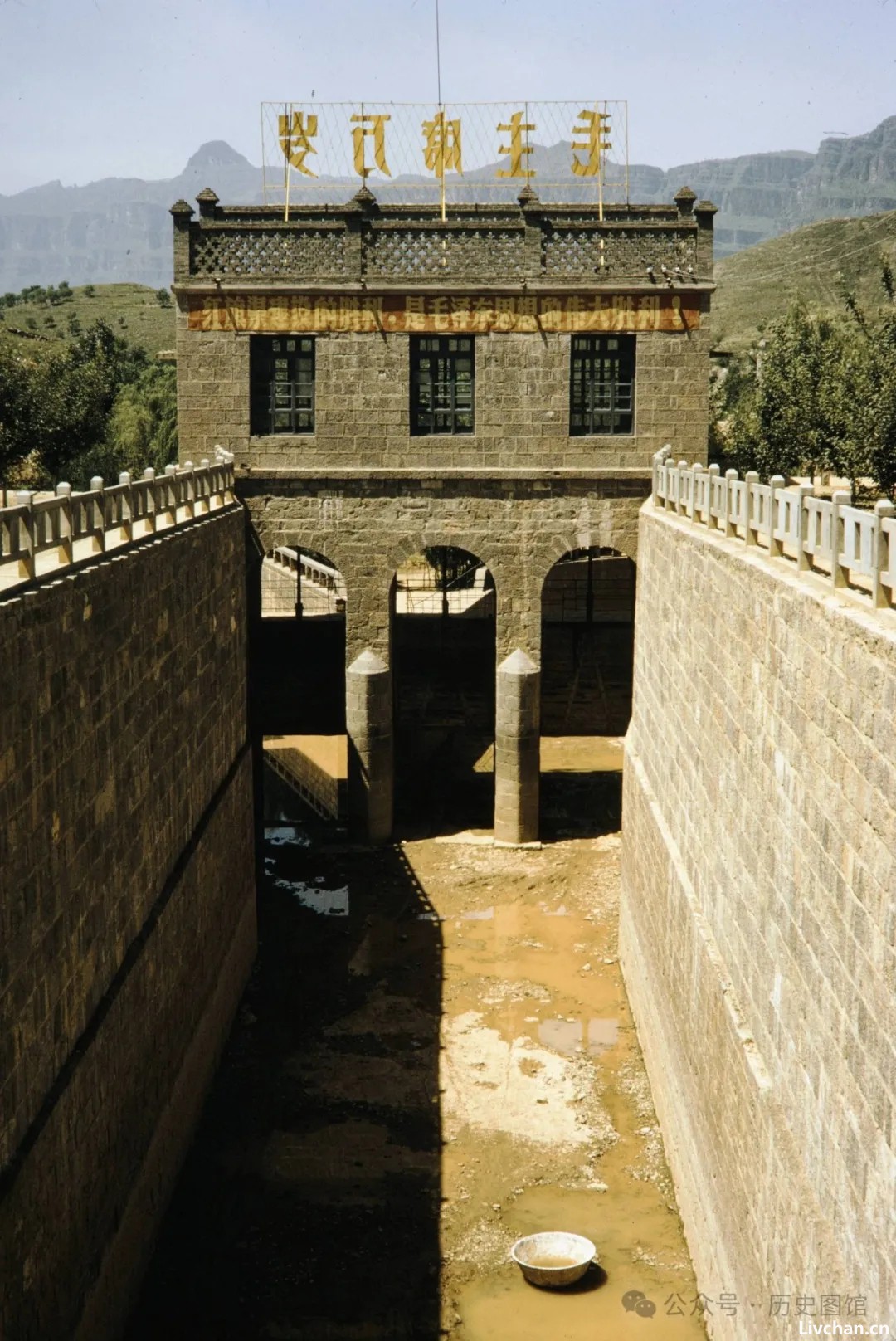

红旗渠上一座水闸,悬挂着标语。

愚公奋起十春秋,引来漳河润田畴。红旗渠穿山破洞,清澈的河水流到村边。

站在渡槽上远眺,渡槽下是一望无际的良田。

红旗渠似一条“玉带”,环抱着巍巍太行。

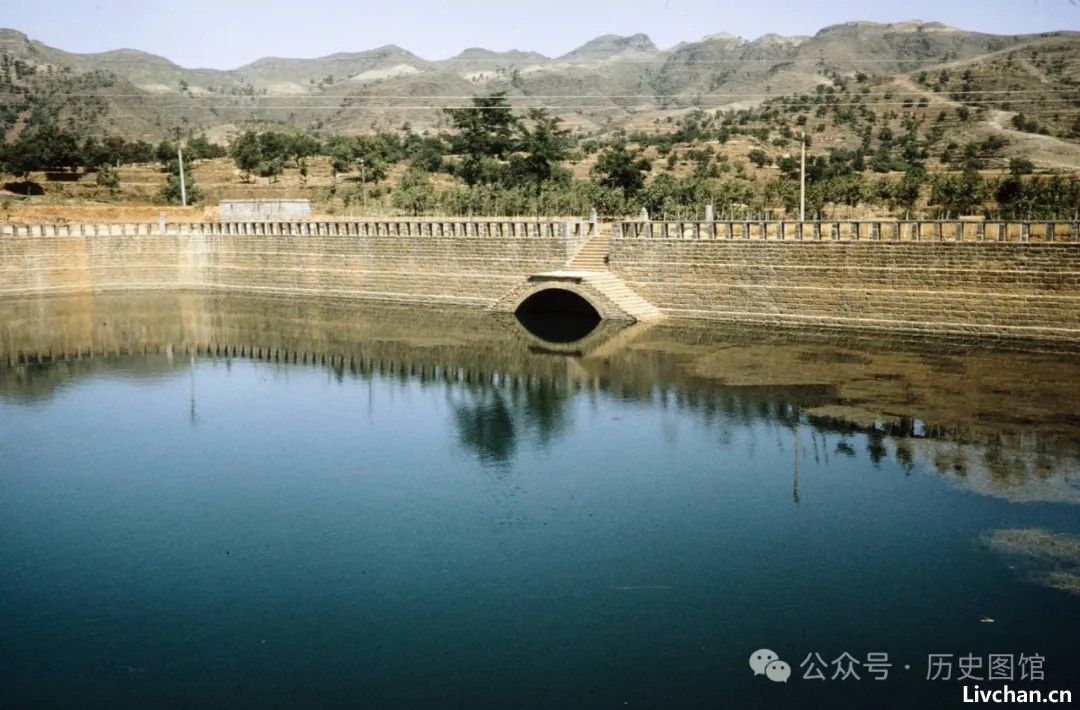

红旗渠附近的林州大坝。

红旗渠水库,犹如镶嵌在山间的一块绿宝石。

几名工人正在检查维护渠道。

横跨露水河的红旗渠十孔渡槽,也叫南谷洞渡槽。

为了修筑红旗渠,林县人削平1000多座山头,开凿120多个隧洞。

红旗渠的建成,彻底解决了林县缺水问题,也改变了林县人民的命运。

有了红旗渠水的灌溉,林县的粮食大丰收,社员们正在打麦。

位于山腰上的红旗渠,按照悬崖的轮廓修建而成,并设有围栏。

如今,几十年过去了,红旗渠,依然在诉说着林县人民战天斗地、艰苦奋斗的难忘岁月。红旗渠精神代代相传,历久弥新。

结束语:红旗渠是一座不朽的丰碑,一段奋斗铸就一种精神。红旗渠精神同延安精神是一脉相承的,是中华民族不可磨灭的历史记忆。红旗渠精神,是林州人民自力更生、艰苦创业、团结协作、无私奉献的精神体现。这种精神不仅体现在修建水渠的过程中,更深深融入了林州人的血脉之中。

来源:历史图馆