清静自在的生活:如同炎夏饮冰一样舒坦

繁体偶然刷到一条冯唐的视频,他在里面讲:尽量减少与人的接触,应酬能推就推,聚会能躲就躲,人一旦成群就有是非,有人的地方就有江湖。

人生的很多烦恼,都是与你同人打交道而产生的。你只要清静的生活一段时间,就会少了90%以上的困扰。

不妨试想,在一个灯火喧嚣的夜晚,你推开了又一席杯盘交错的应酬,独自走在回家的路上……

晚风拂面,周遭车马人声渐渐退去,那一瞬间,心里不是空虚,反倒像炎夏饮下一杯凉茶,从喉咙到心口,是一片坦然的清静。

冯唐先生那几句话,便是在这般情境下,悄然叩击心扉的。

曾几何时,我们误将“热闹”等同于“充实”。仿佛通讯录里名字不够多,周末的日程表不够满,便是人生的失败。

于是,我们像赶场一般,奔赴一场又一场的聚会,在觥筹交错与言不及义的寒暄里,消耗着宝贵的夜晚。

我们收获了什么?往往是满身的疲惫,与一脑子嘈杂的声响。他人的炫耀、抱怨、是非短长,如同无数细小的尘埃,落在心镜之上,让它一日日变得模糊不清。

古人说,“君子之交淡如水”。这“淡”,并非冷漠,而是一种恰到好处的距离,一份互不打扰的尊重。水流不争先,深水静流,方能滋养万物。

人与人之间,一旦成群,便似乎有了无形的规则,要同步,要附和,要表演,于是“是非”便如影随形。

那是非,未必是恶意的攻讦,更多时候,是观点不同带来的摩擦,是情绪暗流下的计较,是言者无心、听者有意的误解。

这一切,都需要心神去应对,去消化,久而久之,便成了“烦恼”的源头。

当你决意清静一段时日,便会察觉一种奇妙的变化。如同将一间堆满杂物的房间,一点点清理出来。

起初,或许会觉得有些空旷,甚至寂寞。但很快,阳光会毫无遮挡地洒进来,你终于能看清地板本来的纹路,听见窗外真切的鸟鸣。

那被无数外界声音掩盖的、属于你自己的心声,开始变得清晰。你会注意到书架上那本买了许久却未读的书,会重新拾起一笔一划写字的乐趣,会为一个午后的发呆而感到富足。

这时你才恍然大悟,从前那百分之九十的困扰,原是自我世界的“客尘”,拂去之后,方见本心澄澈。

当然,这并非劝人离群索居,做个孤家寡人。人生在世,总需二三知己,可寄心腹。真正的智慧,在于“选择”。是主动选择让谁走进自己的园地,而非被动地卷入人潮。

这如同守护一方庭院,门虽设而常关,只为那些真正懂得叩门的人敞开。其余的喧哗,便让它在墙外自然流过便好。

所以,减少与人的接触,推掉可有可无的应酬,并非孤僻,而是一种自觉的“惜力”。是将有限的生命能量,从浮华的社交表面,收回至内在的深耕与滋养。

这是一种成熟的自信:不再需要靠外界的喧嚣来证明自己的存在,而是安住在自身的清静里,活出分量。

夜深人静时,独坐窗前,看月光如水银泻地。此刻万籁俱寂,心亦随之空明。方才明白,冯唐所言,并非赠人一把锁链,而是递来一把钥匙。

它打开的,是一扇通往内心后花园的门。那里风清月朗,烦恼落尽,真正的自由,方才悄然降临。

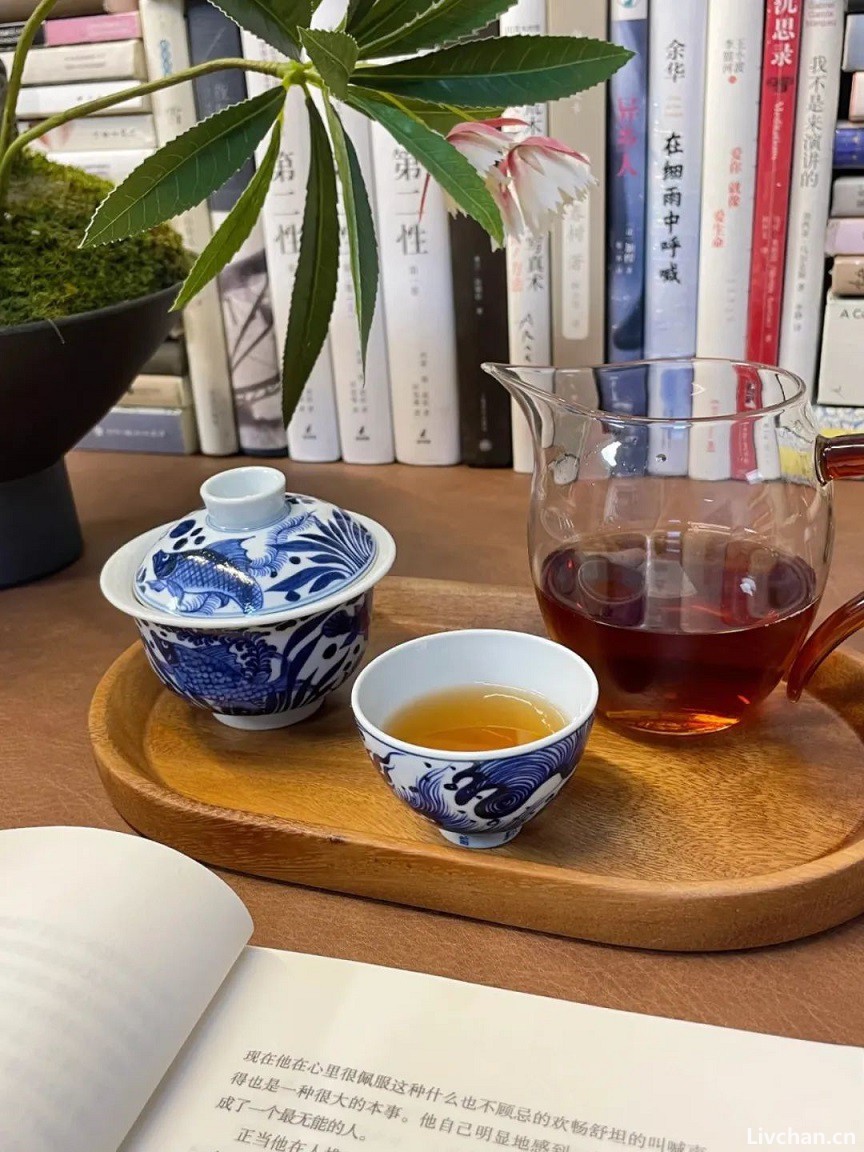

人生的至味,原来就在这一盏清茶,半卷闲书,与无人打扰的、完整的自己。

1. 高质量的独处,胜过低质量的喧嚣

• 能量管理视角:社交会消耗精力、时间和情绪。减少非必要社交,实质上是把稀缺的内心资源投入到真正重要的事上——读书、思考、深耕专业,或是单纯地恢复能量。

• “是非”的根源:群体中难免存在价值观碰撞、隐性竞争或情绪纠葛。适度抽离,是给自己创造一个情绪缓冲区。

2. 但需警惕:绝对的隔离可能走向另一个极端

• 人的社会性本质:完全切断与人联结,可能削弱共情能力、错过信息交换的机会,甚至陷入封闭式思维。心理学研究发现,适度的社会支持系统是心理健康的重要基石。

• “选择性”社交的关键:比起“不接触”,更可持续的方式是建立一套筛选机制:留下能激发灵感、彼此滋养的关系;礼貌远离消耗型关系。

3. 更智慧的姿态:在独处与连接间寻找动态平衡

• 主动塑造社交质量:比如将浮于表面的饭局,转化为小范围的深度对话;用定期断网、设定社交边界等方式,保护自己的精神空间。

• 内核稳定是前提:无论是选择独处还是社交,关键在于是出于内心充盈的主动选择,而非对人际关系的恐惧或逃避。

需要提醒各位注意的是:冯唐的观点更像是一剂针对社交过载的“解毒药”,而非普适的生活准则。

最理想的状态,或许是既能享受清寂的自处,也不失与少数同频者深刻联结的能力——如哲学家叔本华比喻的那般:“人就像寒冬里的刺猬,互相靠得太近会觉得刺痛,离得太远又会感觉寒冷。”

找到那个恰到好处的距离,才是生活的艺术。

来源:铁肩担道义